材料一

法国第一部文化遗产保护法——《历史性建筑法案》——于1840年颁布,这是世界上最早的一部关于文物保护的专门法律。1887年,法国颁布了《纪念物保护法》,对历史及史前时期的建筑物等不动产、可移动文物(动产)、发掘三个方面进行了相应规定,规定由教育美术部长编定纪念物;发现物由当地市长或乡长暂行保管,但要将保管措施上报给州长。1889年,法国文颁布了《纪念物保护法施行法令》,并组建了一个主要由建筑师组成的古物保管委员会,负责法国文化遗产的调查、认定及保护工作。1906年,法国颁布了《历史文物建筑及具有艺术价位的自然景区保护法》,除建筑外,树木、瀑布、悬崖峭壁等极具艺术价值的自然景观,也被纳入法律保护范围之内。

——摘编自顾军《法国文化遗产保护运动的理论与实践》

材料二

近代以来,“海外洋商不惜巨资,赴我内地购买古代碑版、石刘、图画、造像之类,运至本国度藏”。“查各国民政应行保存古迹事项,范围颇广……上自皇家,下迄草野,广如通都,辟在乡壤,咸有博物馆储藏品物,以为文明之观耀。而其保存通例,几兵燹时,他国不得毁坏,毁坏者可责赔偿,著为万国公法”。1909年,民政部提出《保存古迹推广办法》,将文物古迹分门别类,并根据各类的特点制定相应的调查和保护措施,或设法原地保护,或创设博物馆分类储藏。另外,为加强文物保护,清政府还制定相应的惩罚措施,如对地方官员的文物保护工作实行职责追查制。

——摘编自李建《我国近代文物保护法制化进程研究》

(1)根据材料一,指出19世纪法国文物保护的演进趋势。

(2)根据材料一、二,概括近代中法文物保护立法的相同点,并结合所学知识说明《保存古迹推广办法》颁布的历史背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析近代中法文物保护立法的历史价值。

材料 英国传教士麦都在1848年出版的《英华字典》中,将a public servant译为“臣、臣子、宦”。1887年,在翻译public servant的过程中,日本人以汉语单字词为基础,创制了“公仆”概念。1899年,梁启超用日制词语“公仆”,写道“官吏者天下之公仆也”,这标志着近代中国“公仆”概念的生成。1900-1909年,严复在其西学译著中多次使用“公仆”的概念。1906年,孙中山提出,“平等自由原是国民的权利,但官吏却是国民公仆”。天津《大公报》仅辛亥革命后一年内,含有“公仆”词汇的文章就有50余篇。辛亥革命以后,孙中山在文电中多以“公仆”自称,如“若总统类者,皆我自由国民所举用之公仆”等,1938年,马克思的文章《法兰西内战》逐渐被译介到国内,在很大程度上宣传了马克思主义的公仆现。20世纪40年代初,陕甘宁边区逐渐形成了“实行民主真行宪,只见公仆不见官”的“公仆”实践。

——摘编自杨楠《近代中国政治中的“公仆”概念:生成、传播与嬗变》

根据材料并结合中国近代史知识,围绕“公仆”概念拟定一个论题并予以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密。)

材料一唐朝中期以后,陆上丝绸之路的贸易因战乱中断——整体渐趋衰落。当时中外交往和通商已经全方位化,尤其是海路与草原交通都已大有发展,所以外贸的总体活跃程度是超过汉朝的。

——摘编自秦晖《古商路上的贸易逆差(上)》

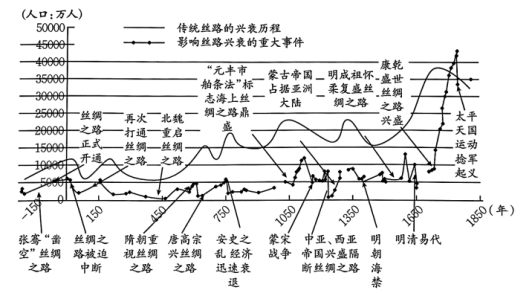

材料二

——摘自周阳敏《“一带一路”深化专题研究:创新合作与融合发展——传统丝绸之路兴衰历史周期研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐朝中期以后陆上丝路渐趋衰落的原因。(2)请选取材料二中丝绸之路任一兴盛时期的情况,结合所学知识说明其与经济、政治、战争或全球意识的联系。

材料一 西汉时产生了中国与西方历史上一次重要的物品大交换。原产于中国的桃和杏被丝绸商人带到了西方,梨和桃也传入印度。同时,西方的大量植物也随着商业交流而遍布中国的土地,如苜蓿、葡萄、胡桃、石榴等四大作物,还有胡麻、胡葱、黄瓜等;印度和罗马的马戏和戏法也从西域传入中国,《汉书》更是总结了戏法的所有形式。这些异域的文化加上舶来的植物、马匹,共同丰富了汉代的社会,促进了多元文化的融合。

——摘编自郭建龙《丝绸之路大历史》

材料二 明清之际,有别干拉丁字母的方块字一方面引起了西欧人的广泛兴趣。另一方面也成为西欧人学习汉语的一大挑战。在欧洲汉语人才稀缺、双方接触受到限制及汉语教材匮乏的情况下,西方学者创造了汉字记忆术、从索引学角度理解汉字、通过推测研究汉字、从部件构形认识汉字等独特方法,还编写了很多汉语教材,如《西国记法》《大中国志》《中国图说》《华语言话语法》《汉语札记》《通用汉言之法》等,由此逐步了解中国,学习和研究悠久的中华文明。与此同时,伴随西方“汉语热”的兴起,中国的政治、经济、文化等对西欧社会产生了显著影响。

——摘编自严靓雯《明清时期来华西方人所编汉语教材中的汉字教学研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉时中国与西方“物品大交换”产生的历史条件,并概括汉代中西交流的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉语引起西方人广泛兴趣的原因及中华文明的西传对西方社会所产生的积极影响。

材料一殷朝素以天命自居,但最终被周所代,究其原因,在于“德”之有无。西周政权把天与德、德与刑紧密联系在一起,以“以德配天”、“敬天保民”思想为指导,形成了“明德慎罚”、“刑兹无赦"以及“刑法世轻世重”的法律思想。周公认为,“慎罚”作为“德”的前提内容,执政者实施刑罚手段统治国家必须相当慎重,即“慎罚”,这样,西周创造了“以德配天”的家国伦理思想,并把“德"这一抽象的伦理道德范畴引入礼乐教化中,在周人看来,要想“享天之命”,不被“天命”鄙弃,必须以德治民,慎用刑罚,以民意关怀为旨归。

——摘编自赵索依《论西周明德慎行的提出对中国后世治国思想的影响》

材料二西汉建国初期,经济萧条,国库空虚,这种局面迫使汉初统治者阶级深刻反思,他们检讨了法家“专任刑罚”、“重刑轻罪”主张的弊病,实行“休养生息"的政策。汉武帝时期,为了适应汉武帝的政治需要,董仲舒对儒学思想加以改造,提出“罢黜百家,独荨儒术”的主张。他后来放弃战国以来所奉行的严刑峻法策略,改为“礼法并用”,以“德治”为主要手段,在借鉴西周德刑结合经验的基础上,董仲舒以阴阳五行理论和天人感应学说为指导,确立了“德主刑辅”的立法指导思想,这种思想主张得到了汉武帝的肯定,上升为占统治地位的指导思想。

——摘编自马作武《中国法律思想史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周统治者的治国理念,并分析这一理念形成的主要原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与西周相比,汉武帝在治国思想上的变化,并简析这一治国模式的影响。

材料一 1986年,在阿斯塔那古墓群发掘中,出土高昌国和平元年(西魏大统十七年,551)的叠布(即棉布)借贷契约,借贷量达60匹之多。在1975年春,新疆维吾尔自治区博物馆考古队对哈拉和卓古墓群十六国至唐西州时期51座墓葬的发掘中,出土一件“蓝棉布,出土物似为一件棉衫裙,内有絮棉,已糟朽成粉状”。在1995年10月中日尼雅遗址联合考察队对新发现的一处墓地发掘中,出土一件宽5厘米、长7.5厘米的棉布方巾,墓地年代属于魏晋前凉时期。

——摘编自新疆考古发掘简报等

材料二 松江乌泥泾的棉纺织业在宋元之际还处于“厥功甚艰”的初级阶段。黄道婆返乡后教民织布,“未几,被更乌泾,名天下,仰食者千余家”。至元十九年,元廷规定税粮可“折输绵绢杂物”,元二十六年四月,“五浙东、江东、江西、湖广、福建木绵提举司,责民岁输木绵十万匹,以都提举司总之”。朝廷还经常和市棉布等物,赈济北方部民。由于棉纱和棉布的生产量越来越大,所以,在天历元年全国科差总数中,征收的绵和布就分别达72015斤和211223匹。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,对魏晋至唐时期棉花在新疆的传播作出合理的历史解释。

(2)根据材料并结合所学知识,指出元代棉纺织业迅速发展的原因。

材料一 工业化与人口增长极大地促进了移民与城市化。在工业社会中,移民从乡村涌入工业中心寻找工作。工业化的英国领导了世界城市化的浪潮。1800年,大约五分之一的英国人口居住在城镇,城镇规模在大约1万多人。而接下来的一个世纪中,庞大的乡村社会被城市化了。

——摘编自【美】杰里本特利、赫伯特齐格勒《新全球史》

材料二 近代列强对廉价劳动力的需求以及东南沿海的人口压力。使东南沿海地区劳工出国成为海外移民的主要形式,这一迁移的过程持续、分布广泛。迁入东南亚、美洲等地的华人,主要从事农业、手工业劳动,也充当矿工。中国移民对迁入国在经济、文化、政治和社会诸方面的贡献和影响,已为举世公认。

——摘编自葛剑雄《简明中国移民史》

材料三 作为一个移民国家,美国的民族多样性可以说是与生俱存的。来自不同民族国家的移民踏上北美大陆后,便带来了各种不同的语言、习俗、宗教信仰和组织结构。……第一次世界大战爆发的美国化运动造成了民族关系的紧张,暴露出强迫同化的低效性和反民主性。美国化运动的不成功结局促使一些知识分子认真反思民族关系,文化多元主义应运而生,……少数民族集团把盎格鲁撒克逊(日耳曼人的一支)新教徒集团视作民族群体之一,而不是必须归从的主流或主体民族,自己民族文化也是美国文化的有机部分;把美国视为一个开放社会,人们有权利寻求与民族祖先国家的交流。

——摘编自高鉴国《试论美国民族多样性和文化多元主义》

(1)概括材料一中“移民”的流动方向,并结合所学简述其产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学,指出近代中国东南沿海华工出国的原因,试举两例说明华工对美洲开发作出的贡献。

(3)根据材料三,概括指出美国移民社会的主要特征。