史料一 一般通史的写法偏重于政治史,但文明包括物质文明、政治文明和精神文明……因为文明所包括的范围很广,文明的各种要素的发展不平衡,在综合考察的同时还必须有重点,重点就是不同时期不同的标志性文明成果。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

史料二 董仲舒从天出发来论“仁”,认为天是万物的本原,天生人并养育人,而上天要治理宇宙万物,就不能只靠刑罚,而是主要靠仁德,因此宇宙万物才如此有秩序,所以天是具有仁义精神的。他在强调“仁者爱人”的基础上,提出仁爱的对象不能是“我”、自己,而必须是他人,并由此推衍出“质于爱民,以下至于鸟兽昆虫莫不爱”。

——摘编自孟维《董仲舒对先秦儒家“仁”的继承与发展》

史料三 前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。

——摘编自李贽《藏书》

【探究】(1)春秋战国时期是中华文明发展的一个高峰。根据史料一并结合所学知识,列举该时期的标志性文明成果。

(2)根据史料二并结合所学知识,概括董仲舒对先秦儒家“仁”的发展的表现及其目的。

(3)根据史料三并结合所学知识,指出明末清初李贽等思想家对儒学的态度并简要说明。

材料 表:汉代史书刻画的孝子形象

| 孝子形象 | 出处 |

| 舜父瞽(gǔ)叟盲,而舜母死,瞽叟更娶妻而生象,象傲。瞽叟爱后妻子,常欲杀舜,舜避逃;及有小过,则受罪。顺事父及后母与弟,日以笃谨(恭敬谨慎),匪有解(懈怠)……舜年二十以孝闻。三十而帝尧问可用者,四岳咸荐虞舜,曰可……于是尧乃试舜五典百官,皆治……尧老,使舜摄行天子政,巡狩 | [西汉]司马迁《史记·五帝本纪》 |

| 子曰:“孝哉闵子骞!人不间(非难、批评)于父母昆(兄长)弟之言” | [西汉]司马迁《史记·仲尼弟子列传》 |

| 闵子骞三年之丧毕,见于孔子,孔子与之琴,使之弦,援琴而弦,切切而悲作,而曰:“先生制礼不敢过也。”孔子曰:“君子也” | [西汉]刘向《说苑·修文》 |

| A.意识形态变迁遵循一定的规律 | B.思想变动根植于时代需要 |

| C.传统文化教育应注重价值传承 | D.民族文化的内涵得以重塑 |

材料一 西周末年,太史伯提出了“和实生物”,春秋时齐相晏婴继承他的观点并进一步提出“和与同异”。孔子基于春秋末期的社会现实,继承并发展前人关于“中的观念,提出了中庸思想,进而上升为“和而不同”“和为贵”这些经典命题。子思继承了孔子的中庸思想,在《中庸》中对“中这两个观念加以联系,提出中和思想。在儒家文化的发展历程中,儒家思想家不断充实中和思想的内涵,使之成为处理人际关系的哲学智慧。

——摘编自陈苗苗等《儒家中和思想与人类命运共同体构建》

材料二 李大钊文化调和思想的形成,既受到中国传统儒家文化和道家思想的影响,也受到西方自由主义和互助论的影响。在李大钊文化调和思想中,他通过对调和本义的研究,把调和定义为两存和竞立,并以调和对近代中国新旧文化和中西文化进行理性思考。在新旧调和中,他主张用新的取代旧的,立足点在于开新。在中西调和中,他主张由吸收西洋文明的长处逐渐转变为在融合现有东西文明基础上创造第三种文明,十月革命后他认为“俄罗斯之文明,诚足以当媒介东西之任”。由此,李大钊的文化调和思想不仅在当时具有独特性,也成为形成其马克思主义观的动因之一、这使他的前后期思想处于一种转折与连续中。

——摘编自杨芳《李大钊文化调和思想及其当代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析孔子提出“和而不同”思想的政治背景。(2)根据材料二概括李大钊文化调和思想的主要内容,结合所学知识说明这一思想在当时的意义。

材料一 中国近代文化是在中西文化的碰撞与交融过程中形成的,其兴起与发展均是被动的。中国没有经历类似于欧洲文艺复兴那样的运动,中国近代文化是在资本主义还没有发展,面临外国的挑战下而被迫萌发出来的。在民族危机面前,先进的中国人开始了一系列探索救亡图存的改革,他们力图通过改革向西方学习,达到振兴中华的目的。19世纪后40年里,中国流行的思潮是“中学为体,西学为用”,对西方的学习与模仿局限在器械、科技、教育等方面,而五四新文化运动中提出的“全盘西化”,则体现了对西方文化的模仿。

——摘编自梁海燕《浅议中国近代文化的特点》

材料二 随着市场化、信息化的快速发展,各国的交流互动由经济、科技领域转向了政治、文化领域。经济全球化浪潮来袭,文化方面出现了“文化全球化”的思潮,这种思潮忽视了中华优秀传统文化的价值和地位,导致人们对自己国家文化认同的弱化,甚至引起民族文化的衰落。习近平总书记指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”坚定文化自信对建立社会主义文化强国,提高文化软实力具有重要的时代意义。

——摘编自马睿《文化自信的内涵及其时代意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代文化发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出坚定文化自信的时代意义。

材料 全面深刻领悟习近平总书记提出的中华文明五大突出特性,需要从哲学的高度认识其思想基础和内在逻辑。“连续性”是“不变”,“创新性”是“变”,统一性是“一”,“包容性”是“多”。连续性与统一性、创新性与包容性是相辅相成的,有连续性才有统一性,有包容性才有创新性。和平性可以看作是中华文明的总体特性。五千多年的中华文明,既有其相对稳定的价值系统,又在开放包容中不断吸收、融合外来文明,从而能够保持生生不息的旺盛生命力。推进中华文明的创造性转化、创新性发展,要处理好“不变”与“变”、“一”与“多”的辩证关系,诠释好中华文明的和平性特征,在不忘本来、吸收外来、面向未来的新时代进程中推进中国式现代化,建设中华民族现代文明。

——摘编自汪家琪翟奎凤《中华文明五大突出特性的哲学基础和内在逻辑》

根据材料并结合所学知识,围绕“中华文明突出特征”之间的关联,自拟一个论题并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合;表述成文,逻辑清晰)材料一 “富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”

——孟子

“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”

——荀子

“夫尚贤者,政之本也”,“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”

——墨子

材料二

材料三 1925年夏,国民党理论家戴季陶声称:“我们要复兴中国民族,先要复兴中国民族文化的自信力,要有了这一个自信力,才能够辨别是非,才能认清国家和民族的利害,才能够为世界的改造而尽力。”1934年及其后,国民政府所发动的一些全国性运动,一般也多打着“复兴中华民族”的旗号,如:“新生活运动”、“本位文化建设运动”、“国民经济建设运动”等。全面抗战爆发后,国民党几乎所有的军政要员,都出版过以“民族复兴”为题的为数众多的宣传著作,涉及抗战建国的政治、经济、文化等方方面面,内容丰富不乏见识且充满爱国热情。

——黄兴涛《民国各政党与中华民族复兴论》

(1)根据材料一、匹配三位思想家的主张中所体现的中华传统文化的内涵。A.天人合一、道法自然B.崇德尚贤,天下为公C.自强不息,厚德载物

孟子;荀子;墨子;

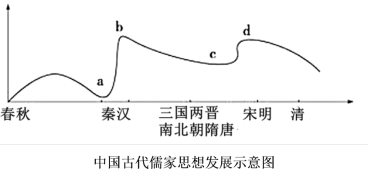

(2)根据材料二、结合所学,以a为例完成表格。

| 阶段 | 遭遇 | 直接原因 |

| a | 遭到沉重打击 | 秦朝焚书坑儒 |

| b | ||

| c | ||

| d |

(4)根据材料三、指出南京国民政府对待传统文化的态度。

(5)结合所学知识,概括中华优秀传统文化的价值。

| A.呈现中西文化杂糅特征 | B.具有较高史学研究价值 |

| C.蕴含人和自然和谐统一 | D.体现出中国文化先进性 |

材料一 康熙年间,清廷重新统一台湾后,并没有戮杀郑氏。鉴于投降官兵的顾虑,施琅上书建议朝廷就地安置,获准。面对朝廷对是否在台湾驻军的分歧,施琅等人则以实际调查为依据,提醒朝廷重视台湾的地位,这为康熙帝最终决定让清军留守台湾起了关键的作用。清廷在台湾设立府、县机构之后,又适时地采纳地方官员的意见,在台湾地区轻赋薄税。加上此时海禁解除,大量闽南人移居台湾,使得妈祖信仰(我国沿海地区的一种民间信仰,妈祖为传说中掌管海上航运的女神)在台湾地区广泛传播。

——摘编自陈丽萍《施琅对妈祖信仰的推崇及其时代价值》

材料二 明末清初,妈祖信仰随着闽粤移民横渡台湾海峡,其后不久便在台湾落地生根,民间各地妈祖庙不断涌现。妈祖信仰与妈祖庙逐渐成为地方凝聚不同姓氏和族群的纽带,在各地形成了一个个以祭祀妈祖为中心的地方“祭祀圈”。各祭祀圈大小不等,包括“部落性、村落性与全镇性等不同的层次”;在同一祭祀圈内,民众有着共同的神明信仰、祭祀活动、组织和经费等。

——摘编自宋建晓《台湾妈祖信俗与乡土社会的互动发展研究:基于乡村治理视野》

(1)根据材料一,概括康熙时期清廷治理台湾的举措,并结合所学知识说明清廷采取这些举措的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析清初妈祖信仰在台湾地区得到传播的影响。

材料一 在数千年的历史进程中,中华文化形成了独特的品格。各民族共同创造的中华文化,博大精深,领域广阔。两汉之际,来自印度的佛教传入中国,经魏晋南北朝到宋明的融合,以儒家学说为核心兼容佛教和道教的宋明理学形成。中国建塔艺术源于佛教,又融入了中国传统建筑特色,创造出具有中国特色的佛教建筑。中华文化还是世界上唯一一个绵延不绝,传承至今的文化,具有强大的生命力。

——摘编自选择性必修三《文化交流与传播》

材料二 公元前4世纪一公元3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区;3—5世纪,儒学在东南亚地区传播;7世纪,日本大化改新以唐朝为蓝本;8世纪,中国的造纸术传入中亚、西亚和欧洲;15世纪,郑和下西洋;16世纪到18世纪,欧洲出现“中国热”。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

(1)根据材料一,概括中国文化的历史特点及价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中华文化的世界影响。