1 . 黄宗羲将“为故国存信史”作为史学研究的重要宗旨,相较于考订史实的传统,他更注重于“当身现代之史”与“文献人物之史”,乾隆年间有学者对其史著《明儒学案》作出评价:“论学最为详备,窥其意旨,取扶植名教砥砺风节者多。”由此可知,黄宗羲的史学研究( )

| A.过度强调文献史料 | B.注重还原历史真实 |

| C.服务现实政治需要 | D.践行经世致用精神 |

材料

时间段 | 时代精神的阶段性特征 |

1898-1912年 | 这个时代的主要精神是它的领导者们对西方传入的新文化的价值不乏积极评价,但仅是在符合孔夫子虚构的方案范围内才给予积极评价。他们是按照儒家文化来理解和评价新文化的,革命家卢梭等人的观点起着作用,是因为他们符合孟子的某些观点,因而是正确的。 |

1915-1920年 | 这个时期是用新文化批判旧文化,反传统运动把矛头集中在儒家身上,把孔孟之道与封建帝制,政治复辟联系在一起。知识精英们又从西方新文化中确立一种不同于儒家传统的价值参照,对儒家的批判具有全面性和彻底性。 |

20世纪20年代 | 这个时期对西方新文化采取了一个新的态度:它不是绝对完善的,也只是人类进步的一个阶段。要实现世界大同这一目标,古老东方的思想文化要比西方新文化更适宜些。 |

20世纪30、40年代 | 文化民族主义渐成为一种涵盖广泛的运动与思潮,国统区“新儒家”学派兴起并得以发展;延安也有关于民族艺术形式和“学术中国化”方面的讨论;在重庆和延安都有对“五四新文化”反传统运动不同程度的反省。 |

——摘编自汝信主编、马振铎等著《世界文明大系之儒家文明:孔子和儒家的近代命运》

(1)据材料并结合所学,分别概括20世纪上半期四个阶段中国知识精英对待儒家文化的态度。(2)据材料并结合所学,分别指出中国知识精英在材料的四个阶段中对儒家文化所持态度的目的。

(3)综合对上述材料的认识,指出其给予我们对待传统文化的启示。

| A.蕴含着人文意识的价值诉求 | B.努力构建和谐稳定的社会 |

| C.对人性的认识不断发展深入 | D.强调统治者注重民本思想 |

材料一 中国山水画家群体由士大夫或文人组成,画家们重“立意”,追求超然于世。笔墨技法中以形写神、以景写情、情景交融,山水景致是画家心中之景,形的精准与否,却不是关键,更多的是作者个人情怀体现的载体。黄公望曾言“不以刻画真山真水为目的,即使描写一石一木,也不能被笔墨所约束,不能失去文人的气派。”线条作为中国画的重要组成部分,在中国画中被赋予生命与个性特征,是山水画家表达景物与抒情的必要手段。山水画家善于运用各种线条与各式皴(cūn)法塑造山石特性,大胆运用空白、突出主体,借助观者联想与想象自由发挥。

——摘编自黄宏《浅谈中国山水画与西方风景画之差异》

材料二 西方艺术受基督教教义的影响,需要真实的再现自然。受此影响,早期西方风景画家在作画时,选择忠实的再现自然,画其所见之景,感受自然之美,遵守科学、合理、写实的法则。在西方画家看来,艺术之美在于真实,感情则是对真实性的补充。同时为了更真实的再现自然,画家们痴迷于研究透视、色彩、光影,并运用油画材料的特性和技法,逐步深入的将各种造型因素在画面上体现出来。通过科学的绘画分析、程式化的构图、准确的线条块面、务实的笔触、浓烈的色彩、微妙的光影变化真实再现自然风景。

——摘编自方苹《中西传统绘画特点的异同与其背后原因的比较》

(1)根据材料一并结合所学,分析推动中国山水画发展的因素,并简析山水画的价值。(2)根据材料并结合所学,比较中国山水画和西方风景画的不同。

材料一 中国传统国家观念是家国同构的伦理论,伦理本位的政治文化是将血缘宗法关系的氏族社会和地缘政治关系的国家体制相融合。大一统的理念成为中华民族的社会心理,使得中国人有着牢固的“大一统”信念,也形成了以皇权为中心的一元化领导核心的统治方式。德法并治思想把德的教化功能和法的强制效果巧妙结合起来,成为中国传统政治文化中达成共识的社会治理理念,无论孰轻孰重,皆是不可或缺的治国之道。以儒学为重心的传统文化从家族伦理中推衍出国家政治秩序,在这种孝忠一体、家国同构的政治文化下,人们孝亲、忠君、爱国,对社会充满责任感,重义务而轻利益。

——摘编自刘静、韩冰《中国传统国家治理理念及其现代价值》等

材料二 在抗战中迸发出来的是对新型国家的认同。这样的国家不仅是全民族利益的代表者和维护者,还要用新型的国家系统、理念和技术将其成员的热情、忠诚激发出来、组织起来,去为中华民族这一超越地域、等级、党派、性别的群体利益而奋斗,而中华民族的利益不仅包括“保种”、“独立”、领土统一和完整,还包括保持文化和历史的延续性,甚至寄望新型国家在新背景恢复国人曾有的民族地位和国家尊严。

——徐慧清《抗战对中国民众现代国家认同的建构》

(1)根据材料一、概括传统国家观念的特点,并结合所学知识,简析传统国家观念的积极作用。(2)根据材料二、归纳新型国家的内涵,并结合所学知识,分析其得到认同的主要原因。

材料一 明清易代使得蹈虚凿空的晚明学风成为众矢之的,清初学风由玄虚而趋健实,“经世致用”蔚为风尚。以顾炎武为代表的一批知识分子全面反思和追溯明代政治经济和学术文化,对封建君权提出了尖锐的批判,设计出了各种“限君”“抑尊”的方案。他们理直气壮地主张顺应和满足作为自然人的本能要求,反对封建理学家冷酷而虚伪的禁欲主义,“天理正从人欲中见,人欲恰好处,即天理也。向无人欲,亦并无天理之可言矣”。基于“保国富民”的诉求,他们对重商主义给予了较高的评价。总之,凭借着王朝更迭的权力真空和较少顾忌的思想言论氛围,他们在痛心疾首之余,发出较多惊世骇俗之论。

——摘编自孔定芳《清初的经世致用思潮与明遗民的诉求》

材料二 战争中,中国不堪一击,高唱“经世”的知识分子在惨痛之余,不再顽固强调“内诸夏而外夷狄”,转而用理智的眼光来认识中国与诸夷,“师夷”成为一时潮流。同时,他们对顽固派将机器诬蔑为“奇技淫巧”的看法进行了批判,认为“有用之物,即奇技而非淫巧”;并以“求富”为口号,对传统的“重本抑末”政策进行否定。

——摘编自田永秀、刘斌《经世致用思想由传统向近代的转变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清初“经世致用”思潮的内容。(2)根据材料并结合所学知识,概括“经世致用”思想由传统向近代转变的表现及其影响。

(3)综上所述,就现代知识分子应该如何实现自身价值谈谈你的认识。

材料一 子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻,道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语》

材料二 利用精神文化对社会主体及各类社会关系进行控制是古代封建专制主义集权下一种主流控制手段。建立在秦朝废墟之上的西汉王朝不得不反思秦朝灭亡的惨痛教训,由崇黄老而尊儒术,经过一番曲折最终实施了精神控制,亦即文化控制的策略。

——刘力《董仲舒大一统帝国的社会控制思想》

材料三 朱熹认为,只有在思想意识及封建纲常伦理上家族、宗族、国家、社会同构,才能保证国家对乡村的统治形式及有效秩序,才能保持中国特有的血缘关系与地缘关系交叉合一的组织形式,使广大乡村社会亲缘政治化与政治亲缘化,使儒家维护封建纲常的价值形态获得更多更广泛的认同。

——李禹阶《朱熹的家族礼仪论与乡村控制思想》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出孔子对统治者提出的要求。

(2)据材料二并结合所学知识,指出董仲舒提出的建议与汉武帝采取的措施。

(3)据材料三并结合所学知识,指出朱熹在人生目标、探究天理方面的主张。

材料一 整体主义原则是中国封建社会最重要的道德原则,它认为群体的利益绝对高于个人的利益。一切个体皆没有独立的自己的价值,个体的存在和价值,完全是由社会群体派生。以宗法、血缘和自然情感为纽带,中国传统文化强调约束个性,培养群体人格,个人只能以“孝”、“忠”为坐标在家族、血缘中寻找自己的安身立命之所。与中国不同,西方的价值观念是以个人本位为基础的,个人本身具有最高价值。人们有决定自己生活和前途的自由和权利。而社会只是达到个人目的的手段,国家和社会的使命就是要保护个人的权利。

材料二 陈独秀认为:“世界民族多耶,以人种言,略分黄白,以地理言,略分东西两洋。东西洋民族不同,而根本思想亦各成一系。”李大钊认为:“南道之民族因自然之富,生产之丰,故其生计以农业为主,其民族为定住的。北道之民族因自然之赐予甚乏,故其生计以工商为主,其民族为移位的。惟其定位于一所也,故其家族繁衍;惟其移住各处也,故其家族简单。家族繁衍故行家族主义;家族简单故行个人主义。’

——摘编自杨胜利《从“群体本位”与“个人本位”看中西文化价值观的差异》

(1)据材料一,概括中西方传统价值观念中对“群体”与“个人”关系认识的差异。(2)据材料二,归纳李大钊和陈独秀对中西文化差异影响因素的共同认识。并结合所学知识,分析中国传统文化价值观形成的原因。

| A.体现了理学的精神价值与道德理想 | B.蕴含了“经世致用”的治国理念 |

| C.反映了资本主义萌芽的时代要求 | D.给当时国人思想带来巨大震动 |

荀子的刑法思想

材料一

“人之性恶,其善者伪(通“为”,人为努力)也。”

“圣人化性而起伪(为),伪起而生礼义,礼义生而制法度。”

“故古者圣人以人之性恶……明礼仪以化之,起法正以治之,重刑罚以禁之,使天下皆出于治,合于善也。”

“罪至重而刑至轻,庸人不知恶矣……罚不当罪,不祥莫大焉。”

“赏不欲僭,刑不欲滥。赏僭则利及小人,刑滥则害及君子,若不幸而过,宁僭勿滥。”——《荀子》

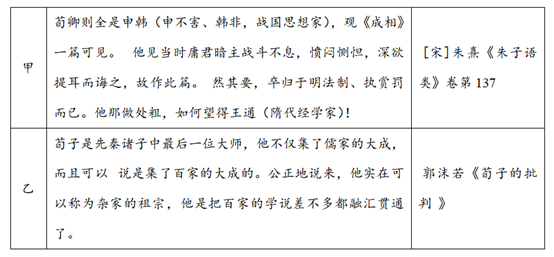

材料二

(1)根据材料一,概括荀子的主要刑法思想。

(2)结合材料一的相关内容,选取材料二中的一种观点加以评述。

(3)你认为对“荀子刑法思想”的研究有何价值?