| A.蕴含着人文意识的价值诉求 | B.努力构建和谐稳定的社会 |

| C.对人性的认识不断发展深入 | D.强调统治者注重民本思想 |

材料一 孔子带领自己的弟子在列国游说,诸侯都不接受,最后,孔子回到家乡,经过整理和创新,形成了以“仁义”“周礼”为核心的思想体系。 “首先仁义,非礼不成。”战国孟子首次将儒学思想带入到政治当中,主张“仁政”,强调“民贵君轻”,而荀子则主张用儒家的礼和法来规范和约束人的思想和行为。

——摘编自涂少华《简帛文献与早期儒家学说探论》《礼记尚书》等

材料二 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息, 然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 在传统社会中,平民儒学承载“百姓日用之道”。普通民众需要的是衣食住行,需要的是家庭幸福,需要的是美好生活。谁要是恣意妄为,剥夺老百姓的这些权利,老百姓就会想方设法地加以反击。天下者,天下人之天下也。平民与统治者构成一组矛盾。统治者不能敲骨取髓,不能离散百姓子女,不能好大喜功,以牺牲民生为代价,换取一家一姓的暂时繁荣。儒家亦不断向统治者建言献策,想让统治者明白这样的道理:一个国家要想稳定繁荣,就必须确保老百姓有足够的经济实力维系全家人的生活,必须确保老百姓过上幸福体面的生活,必须确保老百姓按照礼乐制度进行祭祀。国家既要教养民众,又要制礼作乐,教化民众。

——摘编自韩金山、刘伟等《平民儒学的时代境遇与理论重构》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳孔子的儒家学说核心观点。分析孔子学说不被诸侯接受的主要社会原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出董仲舒的思想主张并分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概况儒学在传统社会中的价值。

| A.引领了世界和平与发展的潮流 | B.引领世界多样文明交流互鉴 |

| C.有利于推进各国实现合作共赢 | D.促使中华传统文化重焕光彩 |

材料一 在中国历史发展的长河中,传统文化统一性与多样性是对立统一的。汉代董仲舒“独尊儒术”的主张把传统文化的统一性推向了极致。但事实上,统治者宣扬的“吾家治国之道,霸王道杂之”,又使它具有多样性的特点。就先秦而论,从周人对前代的维新,到孔子对周礼的重新解释;从孟子对孔子思想的发展,到荀子对先秦百家争鸣的总结与融合,传统文化又经历了继承性与变革性的过程。古代中国虽历经战乱、分裂和王朝更替,但传统文化从未中断,总是在继承已有成果的基础上不断发展。中国传统文化的连续性和包容性在世界文化史上也是独一无二的,这种包容性又有利于中华文化的形成和发展。

——摘编自张岱年《中国传统文化概论》

材料二 1915年,陈独秀、李大钊等人掀起了以改造国民性为主要目的的新文化运动。他们认为,国民性改造归根到底是革除旧的价值观念和道德观念,建立新的与共和制度相适应的价值观念和道德观念。他们喊出三个响亮的口号:个性主义、科学、民主。新文化运动中,他们喊出了“打倒孔家店”的口号,批判“吃人礼教”,提出要“以科学和人权并重”。中国文化从鸦片战争开始,到五四新文化运动,大体实现了从传统向近代的转变。

——摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化的特点并分析其成因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新文化运动时期传统文化向近代转向的表现,并分析其原因。

材料一 四家在争辩中相互吸收、渗透,发展了相互联结的一面。而这主要是由它们是同一族类的文化以及他们学说中都关注现实的社会人生问题所决定的……政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘编自李宗桂著《中国文化导论》

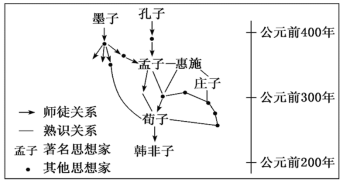

材料二 《诸子百家关系图》

——摘自[美]菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托《世界:一部历史》

材料三 作为思想启蒙的五四新文化运动,批判的是中国传统文化中为封建统治者服务且有碍于社会发展的成分,批判的矛头直指以封建统治者意识形态出现的儒家学说。但必须注意,这种批判是在民族危亡时进行的,它不是纯学理意义上的一般学术批判,而是以文化为切入点,以实现民众启蒙、民族独立和国家解放为目的社会运动。这就决定了这种批判不可避免地带有强烈的偏激色彩和以偏概全的倾向,但这种倾向恰恰是五四知识分子“天下兴亡,匹夫有责”的政治责任感和自觉担当意识。

——沈永刚《论五四新文化运动对中国传统文化的批判和传承》

材料四 伴随着社会主义市场经济的初步确立,20世纪90年代中期迎来了第一波“国学热”。社会转型需要一种与革命时代不同的意识形态,由此促进的文化转型,构成了现代文化景观的大背景。踏入21世纪以来,全方位的国学热四面兴起并持续升温,其中媒体的参与固然起了很大作用,而来自民间的对传统文化的热情和需求扮演了主要的推动力量。目前的国学热兴起的原因,在于中国现代化进程快速和成功的发展,及其所引致的国民文化心理的改变。

——摘编自陈来《中华文明的核心价值:国学流变与传统价值观》

(1)材料一、材料二 体现了战国时期思想文化领域的什么特征?结合上述材料和所学知识,概括呈现上述特征的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识说明应如何正确评价新文化运动。

(3)根据材料四,指出90年代“国学热”出现的经济背景。综合以上材料,谈谈你对中华传统文化的认识。

| A.重建了人们的价值与信仰 | B.促进了民众文化教育普及 |

| C.更新取代了儒学原有体系 | D.压抑了知识阶层个性发展 |