1 . 阅读材料,完成下列题目。

材料一 自秦朝建立宰相制度以来,历朝的相权在原则上是不可以独自占有的,秦朝和西汉初期,虽然只设一相制,但是有太尉和御史大夫在其左右,以分其权,共同辅佐皇帝,以后汉代有三公制,于是相权便一分为三,从此一人独专相权便被多人共有相权的历史趋势所代替,并被历朝所沿袭,魏晋南北朝时又有了尚书令、中书令、门下侍郎等。隋唐有三省制,三省长官都为宰相,共议国政,几经发展,最终形成了一个宰相群体。

——摘编自瑰晓巍、钟卫华《中国古代宰相制度演变研究》

材料二 明朝废除丞相制度,不仅使文官失去了宰相作为他们的“意见领袖”,还使所有文武官员的地位和生命、尊严的价值都变得渺小,使绝大多数时期任何一个官员在皇帝面前都显得“人微言轻”……总的来讲,在废除丞相制度后,最高政治权力的运转经常处于失衡或扭曲的状态,舞台上的依靠皇帝暂时亲信而拥有治官权力的人物忠奸贤愚美丑反复变换,严重损害了明代治官活动的连续性、一贯性、稳定性,随着时间的推移,明朝的典章制度越来越形同虚设。

——摘编自渖平《论朱元璋废除丞相制度对明朝治官的影响》

(1)根据材料一,概括中国古代宰相制度的发展趋势。

(2)根据以上材料并结合所学知识,分析明代废除宰相制度的原因和影响。

| A.中书省 | B.门下省 | C.尚书省 | D.行中书省 |

| A.实行三省六部制 |

| B.决策与行政分离 |

| C.实行集体宰相制 |

| D.决策权归门下省 |

| A.门下省掌握着中央监察权 |

| B.唐朝政府重视提高决策水平 |

| C.门下省和中书省相互对立 |

| D.唐朝中央实行分权制衡原则 |

| A.体现君臣共治、分权制衡 | B.彻底解决了君权相权的矛盾 |

| C.行使了与内阁相同的权力 | D.通过特务制度加强封建皇权 |

6 . 材料一(秦朝)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上。”

——《史记》

材料二(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部

——《明史》

材料三清代学者赵翼说:“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。”

——《檐曝杂记》

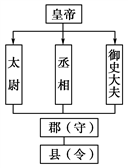

(1)结合示意图,说明秦朝是如何做到“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上”的。

(2)与以前的朝代相比较,明清时期中央机构的变化主要有哪些?

(3)自秦至清,中央机构设置变化的目的是什么?

| A.大臣地位不断削弱 | B.内阁制度日渐成熟 |

| C.等级制度越来越严格 | D.官员管理日益规范 |

8 . 历代王朝不断调控中枢权力以维护其统治。阅读下列材料:

材料一郡举贤良,对策百余人,武帝善助对,由是独擢助为中大夫。后得朱买臣、吾丘寿王、司马相如……等,并在左右。……屡举贤良文学之士。公孙弘起徒步(平民),数年至丞相。开东阁,延贤人与谋议,朝觐奏事,因言国家便宜。上令助等与大臣辩论,……大臣数诎。

——《汉书?严助传》

材料二垂拱三年,或诬告(宰相)祎之,……(武)则天特令肃州刺史王本立推鞫(审问)其事。本立宣敕示祎之,祎之曰:“不经凤阁(中书省)鸾台(门下省),何名为敕?”则天大怒,以为拒捍制使,乃赐死于家。

——《旧唐书?刘祎之传》

请回答:

(1)据材料一,归纳汉武帝为削弱相权所采取的举措。

(2)据材料二,结合所学知识,说明刘祎之为何不认可王本立宣读的“敕书”。

| A.维护大一统的中央集权统治 |

| B.维护君主专制统治 |

| C.体现君权至上和皇恩浩荡 |

| D.确保选官用官制度的连续性和一贯性 |

| A.宰相的权力一分为二三 | B.避免了重大决策失误 |

| C.丞相制是集体领导制 | D.权臣专横使君权旁落 |