材料一 中国古代南朝人文献中关于端午节的记述摘编如下:

《后汉书·礼仪志》记载:“仲夏之月,万物方盛,曰夏至。阴气萌作,恐物不茂……故以五月五日,朱索五色印为门户饰,以难止恶气。”

《续齐谐记》中说:“屈原五月五日投汨罗而死,楚人哀之,每至此日,竹筒贮米,投水以祭。世人作粽,并带五色丝及楝叶,皆汨罗之遗风也”。

《荆楚岁时记》曰:“(五月五日)是日,竞渡。”“竞渡”之俗即“俗以五日为屈原投汨罗日,人伤其死,故并命舟楫以拯之,至今竞渡是其遗俗。”“屈原以夏至赴湘流,百姓竟以食祭之。常苦为蛟龙所窃,以五色丝合楝叶缚之。”“四民并踏百草,又有斗百草之戏。采艾以为人,悬门户上以攘毒气。”“端午以菖蒲生山涧中一寸九节者,或镂或屑,泛酒以辟瘟气。”

材料二 东亚的日本端午民俗的记载可追溯到公元611年编撰的《日本书纪》:“推古天皇十九年(公元611年)五月五日在菟田野(现奈良县宇陀市榛原区足立)举行‘药猎’,拂晓参加者集合在藤原池附近,天亮出发。”

7世纪末,东亚的新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立了中央集权国家。新罗的佛教、姓氏习惯和节日习俗深受中国影响。东亚地区文化在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰等方面,也深受唐朝文化影响,东亚文化发展。

(1)结合所学,简要说明材料一中端午节习俗体现的中华传统文化思想内涵。(2)依据材料二结合所学,对隋唐时期“东亚文化发展”进行阐释。

| A.运用了唯物史观的方法 | B.是对生安石变法失败的一种解释 |

| C.对王安石变法全盘否定 | D.以考据为基础具有一定的客观性 |

| A.“体貌丰伟” | B.“言辞辩正” | C.“楷法道美” | D.“判案能力” |

材料一:

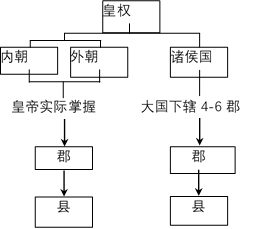

图1 图2

——参照《铸牢中华民族共同体意识文物古籍展》资料绘制

(1)依据材料一,写出图1和图2行政区划示意图分别对应的朝代,选择其中一幅图,结合所学知识,简述其反映的政治制度。材料二:20世纪初,英、日、美等国表示,如果中国能改良法律,就放弃其在华领事裁判权。1902年,清政府任命沈家本(1840-1913)为修律大臣。1904年,修订法律馆正式开馆。沈家本提出“法立而不行,与无法等,世界未有无法之国而长治久安者”。北洋政府频繁进行制宪活动,并大量援用清末法律。

| 时间 | 沈家本参与的重大修律事件(部分) |

| 1906年 | 主持修订《大理院审判编制法》和《刑事民事诉讼法》 |

| 1906年 | 《破产律》等获准颁行 |

| 1907年 | 拟定《看守所规则》,提出改建新式监狱 |

| 1905-1909年 | 翻译《德意志刑法》《法典论》《西班牙国籍法》等几十部法律文献 |

| 1912年 | 撰写的《汉律摭遗》定稿,此书全面记载和分析汉律,并且对比唐律 |

①县以下官员由皇帝任命 ②用法律方式规范基层治理

③地方已实现了基层自治 ④对普通民众实行有效管理

| A.①② | B.②③ | C.①③ | D.②④ |

6 . 据睡虎地秦简记载,农业生产中遇到特殊情况时必须上报。其中,《田律》规定了上报的行文要求:一是报告受雨、抽穗及未耕田地的面积数;二是报告降雨量和生长期受益田地的面积数;三是报告受灾田地的面积数。这体现出秦朝( )

①“以农为本”的治国方略 ②社会治理措施具体细致

③统治者具有居安思危意识 ④赋税沉重,田赋税率高

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

| A.契约的履行取决于国王及贵族的意愿 |

| B.英国宪政历史发展的历程大大加快了 |

| C.公平、正义、义务的契约精神得到传承 |

| D.国王与贵族之间的矛盾未能有效协调 |

1905年清政府发布谕令,废除科举制度,在社会各界引起不同凡响。

材料一 翰林院侍讲学士恽毓鼎等上书《请拟改企学章程折》指出,停废科举后,“不特成效难期,且恐贻害甚大”,昔日科举三年一举乡会试,寒酸易于进身,国家不致有乏才之叹;然而兴学堂后,学生学成,入官之期限渺不可期。无出路可求,真是到了“人才中绝,儒士沉伦”的地步。

材料二 《朱峙三日记》中记载,“今日科举已成历史上陈迹矣。许多醉心科举之人,有痛哭者矣。”“以后各县专办学堂,以为培植人才之地,可望吾国富强矣。”“(停废科举)驱之日本留学,或欧美留学,朝夕聚谈,得见夙未见之禁书,知华夷界限甚明,而革命思想愈炽。”(朱峙三原本清末旧式知识分子,废除科举后,积极转变,考取师范学堂,后投身辛亥革命宣传工作)

材料三 废科举后,《万国公报》刊载在华传教士林乐知文章《中国教育之前途》,林乐知直率地指出:“停废科举一事,直取汉唐以后腐败全国之根株,而一朝断绝之,其影响之大,于将来中国前途当有可惊可骇之奇效。”

辨析和考证上述史料,据此分析清末废科举产生的影响。

| A.考古发现有助于了解历史的真相 | B.印度古代文化发展水平相对落后 |

| C.希罗多德记载史实的绝对权威性 | D.不同史料的差异造成了历史疑案 |

材料一 郊祀,是中国古代由统治者祭祀天地日月、名山大川、四时百神、鬼魂祖先等各种神灵的国家祭祀。君王祭祀天地神灵的礼仪,在黄帝时代以前就已经形成了传统,而且历代沿袭不辍。周代郊祀诗《周颂·我将》记载:“我将我享,维羊维牛,维天其右之。仪式刑文王之典,日靖四方。伊嘏文王,既右飨之。我其夙夜,畏天之威,于时保之。”《礼记·月令》记载“(孟春之月)天子乃以元日,祈谷于上帝”。

材料二 针对原王国地区礼俗各异、神祇众多的情况,汉武帝通过修郊祀、建封禅等一系列的礼制改革来统一管理民众的风俗信仰。建元元年(前 140) 五月,武帝下诏修整因战乱而被废弃的山川祭祀,改由各地祠官统一管理。元鼎初年(116年),以太一神为中心,在全国修建泰畤。泰畤坛不仅祭祀太一,还祭祀黄帝、阴阳使者等东方神灵。

材料三 在孝文帝之前,北朝的郊祀活动多与北方民族所固有的民族宗教有密切关系,对天及自然神的崇拜具有突出的地位。孝文帝迁都洛阳后,重新在洛阳近郊举行郊祀,废除了在西郊进行北族式的祭天礼仪。王夫之评价为:“弘(孝文帝)始亲政,作明堂,正祀典,……修舜禹周礼之祀……。”

(1)依据材料一、二,指出西周和西汉郊祀制度的不同。结合所学分析西汉郊祀制度形成的原因。(2)依据材料三和所学,对孝文帝修改郊祀制度进行简要说明。