材料一 战国中期,随着封建官僚制度的建立,国君对各级官吏的报酬,一般已不采用分封土地的办法,而是以一定数量的粮食作为俸禄,有时赏给部分钱币或黄金。以官位的高低定俸禄的多少。在君主专制主义中央集权制下,除皇帝世袭、皇族按其与皇帝亲疏分别享有高卑不等的爵禄特权外,广大的官僚,则是皇帝按其统治的需要,通过各种途径从贵族、平民中选拔出来,任以职位,颁给俸禄。职官不能世袭,俸禄随任免而给除。这种任职获禄,对官僚而言,实际上只是其为皇帝进行统治所付出的劳绩心力的一种物质报酬。

——摘编自黄惠贤、陈锋《中国俸禄制度史》

材料二 古代官史俸禄表。

| 唐代 | 大致有禄米、俸钱、职田和禄力等项。以安史之乱为界,前期基本实行年禄、月俸双轨制,年禄给粮食,月俸主要给铜钱;后期基本上只实行月俸制。月俸虽仍以钱计算,但在支付时,常以谷帛等实物充给。 |

| 宋代 | 大体可分为正俸、加俸和职田三大类。正俸包括俸钱、衣赐、禄粟。俸钱按月支给,自使相40万文,下至郢、唐、复州内品300文;衣赐按年颁给绫、绢、布匹;禄粟月给,使相200石,至入内班官1石。加俸主要有职钱和随从衣粮、餐钱等。 |

| 明代 | 由实物、货币和土地三部分组成。以洪武二十年(1387年)所定岁禄为“定例”,正一品岁禄米1044石,月给87石;从九品岁禄米60石,月给5石。岁禄本色虽以米计,但发放时却或以钞折米,或以绢折米,且京官与外官有别。至明中期,官员俸给分为本色、折色两种。“本色”(岁俸米)又分月米、折绢米和折银米,月米不分官品,每员1石;折绢米绢1匹当银6钱;折银米银6钱,5分折米1石。“折色”仍以石计量,又分折银与折钞,各有不同的折算标准。 |

| 清代 | 俸禄的支给,虽说是“银米兼支”,但主要以支银为主。俸禄的支给标准,也主要以银两来衡定。 |

——摘编自曾宪阳《浅议古代官吏的俸禄》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代俸禄制度产生的原因,并对俸禄制度进行简要评价。(2)根据材料二,概括唐宋以来俸禄发放标准物的变化,并结合所学知识分析明清时期俸禄发放变化的原因。

材料 欧洲“中世纪”的概念,最早是由15世纪人文主义历史学家比昂多提出的。他在《罗马帝国衰落以后的历史,472——1440年》中,认为西罗马帝国的灭亡标志着古代史的结束,开启了另一个新的时期,即中世纪,它的历史绵亘千年,至14世纪初文艺复兴时代的来临。启蒙运动时期的思想家将中世纪称为“黑暗时代”,浪漫主义学者以及19.世纪以来的一些历史学家则认为中世纪并不黑暗,它对人类文明同样具有不可磨灭的贡献,是人类发展史上一个不可逾越的阶段。

——摘编自张广智《西方史学史》

根据材料并结合所学知识,对上述“中世纪”历史的评价进行论证探讨。(说明:在材料中任选一个观点进行论述,也可以提出新的观点,并加以论述。要求:观点明确,史论结合,史实准确。)在17世纪的西方人看来,“中国人的价值观念更加文明和礼貌”,中国是“欧洲的典范”,中国的伦理和德政是解救邪恶的正确道路。明朝万历年间来到中国的意大利传教士利玛窦,在写给家人和教会高层的手稿中,中国是这样一种形象:虽然名义上远在天边的皇帝是国家统治者,实质事务确是由经过考试制度拔擢的文官系统掌控,日常生活则由复杂的风俗习惯所规范,如此,社会和谐才得维持。

18世纪晚期,西方逐渐出现批评中国的声音,马戛尔尼就在日记里描绘着清朝的落后和愚昧。鸦片战争后,中国的社会、道德、宗教、样貌等,遭到西方的全面批判,“劣等他者”成为描述中国形象的主要内容。

中国社科院文学所学者施爱东对于西方与中国形象相关的漫画和插画进行研究。16—18世纪的欧洲人很少深入中国内地,图书插画中的中国元素,除了贯穿于整个16—19世纪的大辫子,出现频率最高的中国元素主要是汉子、佛塔、凉亭、商铺、轿子、码头、牌坊、灯笼、纸伞、对联、拱桥、打牌、喝茶、放风筝等,这些插画表现了一个宁静安乐的异域东方。19世纪大量西方商人和冒险家开始深入中国内地,图书插画中的中国元素也相应的扩增了。前两个世纪出现的中国元素依旧会出现在19世纪的插画中,但是,从出现频率看,表现宁静安乐的元素明显偏少,出现频率最高的是颓废的鸦片烟管、戴枷的囚犯、路边的乞丐、求神拜佛的男女、阴沉的街道、女人的小脚……

——摘编自《西方视野里的中国形象》《欧洲十八世纪中国热》

根据材料并结合所学知识,围绕“西方构建的中国形象的演变”,谈谈你的认识。(要求:主题明确,史论结合)材料:长城既是农耕地区与游牧地区的分界线,也是民族交流融合的重要场域,更是不同文明交流融合互促互鉴的见证。

长城是中华民族的精神象征,经过数千年的万里长城积淀,已经成为中华民族集体记忆,形成了中华民族自强不息、开拓进取、坚韧顽强、同仇敌忾、团结奋斗、爱国保民的精神谱系,保护长城就是赓续中华民族的精神谱系,延续中华民族的精神血脉。

长城作为横亘在中国北方地区的宏伟建筑,历经数千年岁月沧桑,见证了无数的治乱兴衰,讲述着游牧民族与农耕世界交融互动的故事,承载着中华民族集体记忆和共同精神。

——摘编自陈锦业《文明交流互鉴视域下长城文化价值的阐释与展示》

根据材料,结合相关史实,围绕长城的价值,自拟题目,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)材料一 第二次世界大战末期,即1944年7月,由盟国经济首脑在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开了一次重要的会议,讨论了战后世界经济和贸易问题,在这次颇具历史意义的会议上,与会各国通过了《国际货币基金协定》,决定成立国际复兴开发银行,也就是世界银行和国际货币基金组织(IMF)及一个全球性的贸易组织,特别需要指出的是,布雷顿森林体系确立了以美元作为世界储备货币的地位,美元可以直接与黄金挂钩,其他国家货币需要与美元挂钩,并可以按一定的价格向美国兑换黄金。从1945——1963年,基于《布雷顿森林协定》,相对稳定的货币体系确实给西方资本主义世界带来了很大的好处,其间世界贸易额迅速增长,各国经济迅速恢复,美国也经历了战后经济的快速增长与繁荣。

—温晨昊、温才亮《布雷顿森林体系与经济全球化》

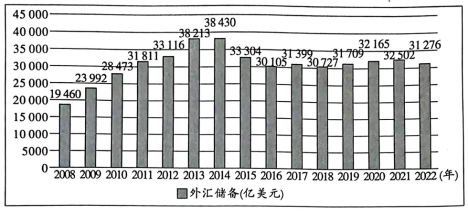

材料二 2008—2022年中国外汇储备(亿美元)走势图

——数据来源:国家统计局

材料三 亚洲发展中国家随着经济发展与生活水平的提高,已进入基础设施大发展阶段。例如,印度计划在2013年至2018年投入1万亿美元兴建基础设施,但一半资金需要引进外资,而现行的国际金融体系无法满足亚洲巨大的资金需求。2013年10月2日,习近平主席与时任印尼总统苏西洛在雅加达举行会谈时提出,为促进本地区互联互通建设和经济一体化进程,中方倡议筹建亚洲基础设施投资银行,愿向包括东盟国家在内的本地区发展中国家的基础设施建设提供资金支持。从2014年10月至2015年4月,亚投行的意向创始成员国数量由最初的中国、印度、新加坡等21个扩大到包括英国、法国、德国在内的57个,遍及世界五大洲。亚投行倡议成功实现,并产生了显著和广泛的外溢效果。

——摘编自王达、项卫星《亚投行的全球金融治理意义、挑战与中国的应对》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括布雷顿森林体系的特点,并分析影响世界货币制度变化的因素。

(2)根据材料二、三,概括亚投行成立的原因。结合材料二和所学知识,分析亚投行的成立对人民币的影响。

材料一 清朝自17世纪后期以降,财政长期盈余,即使是十九世纪六七十年代,仍能保持盈亏的大体均衡。甲午战后,清廷开支急剧上涨,入不敷出状态愈演愈烈。清政府不得不推行改革,力求财政的“近代化”。考察东西洋各国的大臣回国后提出效仿东西各国,设财政部、会计检察院等,慈禧等最终弃“财政部”不用,改户部为自古已有的“度支”,对会计检察院等更是置之不理。1908年,清廷决议“采行新的预决算制度,欲整齐天下之财政”,具体的过程中,各省与度支部的主张并不相同,特别是涉及到各省岁入、岁出的安排,在各省造册上报的省预算中,体现出保护地方利益、推诿抵制的倾向。清政府为推行“新政”、摊派赔款等,默许地方就地筹款,国家传统税收外的各种捐税逐渐取得了合法地位,一时间民心涣散,民变四起。

——摘编自王燕《晚清财政变革与国计民生》

材料二 财政收入从1950年的62亿元提高到2018年的18.3万亿元,财政支出则从68亿元提高到22.1万亿元。长期计划经济时期生产建设型财政之后,逐渐演化为社会主义市场经济时期的公共财政,以2018年为例,教育、社会保障和就业、城乡社区等支出占全国财政支出的比重分别为14.6%、12.3%、10.3%,均超过了10%。财政政策在历经长时期的紧缩被动选项之后,自1998年以来逐渐走向主动积极,成为国家实施宏观经济调控的两个重要工具之一。我国长期实行的高度集权的统收统支模式,在20世纪90年代的分税制改革后,明确了地方财政地位、注入了确定性,充分调动了地方各级政府当家理财的积极性、主动性。

——摘编自王振宇《新中国财政70年回眸与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明晚清财政近代化转型的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国财政治理的变迁并分析其意义。

材料一 明成祖朱棣“锐意通四夷”,是为了“宣德化而柔远人”,与亚非各国建立友好关系。在外交礼仪上践行“厚往薄来”,朱棣亲自定夺“今后朝贡者,悉依品级赐,虽加厚不为过也”,对于各国贡物并无太多要求,赏赐物品的种类与数量由皇帝决定,且质量和数量远超贡物数倍。

——摘编自李新烽《郑和下西洋与当代中国对非洲政策比较》

材料二 1955年亚非万隆会议上中方代表与非洲部分国家代表有了直接且实质性的接触。60年代中非关系快速发展,中国在提出“对外经济援助的八项原则”的同时援助坦赞铁路的修建。70年代非洲国家为中国恢复联合国合法席位作出很大贡献。随着中非合作论坛的建立与机制化成效的推进,中非关系获得了令世人瞩目的快速发展。

——摘编自刘鸿武、林晨《中非关系70年与中国外交的成长》

(1)根据材料一、概括明代中非交往的特点。

(2)根据材料二、指出建国后中非关系发展的表现,并结合所学知识,分析中非关系发展的原因。

材料 在西晋张华编纂的神话志怪小说集《博物志》中,有近20条有关张骞和西域的资料,是继《史记》《汉书》之后对丝绸之路记载最丰富的典籍。所谓“小说”,如《汉书·艺文志》所说:“小说家者流,盖出于稗官野史。街谈巷语,道听途说之所造也”。

《博物志》中共记载了9种来自丝绸之路的植物:胡桃、大蒜、胡荽、石榴、红蓝花、葡萄、胡葱、苜蓿、胡麻豆,其中8种为张骞带回。而在《史记·大宛列传》和《汉书·西域传》中,明确提到的植物只有葡萄和苜蓿,是否由张骞引入也不太明晰。《博物志》卷二《异产》载:“《周书》曰:西域献火浣布……污则烧之则洁……汉世有献者。”火浣布即石棉,在古人眼中是神奇之物。《博物志》所谓“《周书》记载”,实际上来源于“周穆王大征西戎”的传说。但东汉时石棉的确仍通过丝绸之路流入中原,《后汉书·西域传》载:“大秦国作黄金涂、火浣布”。《博物志》卷三《异兽》中记载了一种能“食虎豹”的“小兽”,并刻意描写其“大如狗,然声能惊人”。后世学者考证这一小兽为“狻猊”,即东汉时西域诸国多次进献的狮子。《博物志》的记述,与同时期传入中国的佛教文化密切相关,佛教经典中将“佛祖讲经”形容为“狮子吼”。

——摘编自张黎明《史料与传说:<博物志>中的“丝绸之路”》

(1)根据材料并结合所学知识,简析丝绸之路开通的意义。

(2)根据材料并结合所学知识,说明使用文学作品进行历史研究时应注意的问题;并简析《博物志》对研究丝绸之路的史料价值。

材料 国际法是在国际交往中形成的,用以调整国际关系(主要是国家间关系)、有法律约束力的各种原则、规则、制度的总称。1648年《威斯特伐利亚和约》为国际法公认的源头。从那时开始到现在,它已经形成了一个既庞大又具有多样性的法律体系。国际法的主体是国家,但却不同于国内法,缺少国际立法机关、有强制管辖权的法院和集中组织起来的制裁等因素,故其有时能推进人类维护共同利益,有时受制于一些强大的国家而影响很小。

——摘编自刘丰任晓燕《刍议国际法之效力根据》

根据材料,以“国际法的效力”为主题,自拟一个观点,结合所学世界近现史知识加以阐述。(要求:观点正确,持论有据,表述清晰。)

材料一 中国历代耕地与粮食种植情况统计(部分)

| 朝代 | 春秋战国 | 秦汉 | 魏晋南北朝 | 隋唐 | 宋辽金元 | 明 | 清 |

| 全国耕地面积(亿市亩) | 2.3 | 5.72 | 3.85 | 6.42 | 7.2 | 10.7 | 14 |

| 粮食作物播种面积所占比重(%) | 94 | 94 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 |

材料二 对粮食安全的衡量可以从两个层面上展开,一是粮食的总供应量充足,二是能够使所有人获得需要的粮食。在传统社会,农业的收成主要依赖于自然因素,一旦气候变化,就会对粮食产量进而对粮食安全形成较大的影响。在生产力水平有限的情况下,地理环境的优劣直接决定着粮食产量的高低。在同一时间,有的地区粮食丰收却“粜售不出”“粮价低贱”,而另一地区则因为粮食歉收而人们“食不果腹”。同时,在古代阶级社会里,无地少地的农民因封建剥削制度的影响而在粮食分配中处于弱势,最易发生粮食危机。

——以上材料摘编自吴宾、党晓虹《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

(1)据材料一、概括古代中国农业生产的特点,结合所学知识说明原因。(2)据材料二、概括影响古代粮食安全的因素,结合所学知识,指出现代保障粮食安全的措施。