材料一:宋墓壁画《夫妻对坐宴饮图》两例

材料二:

儒林华国古今同/吟咏挥毫醉醒中/多士作新知入彀/画图犹喜见文雄

——《题文会图》

注:“入载”典出唐太宗见进士进端门时,发出“天下英雄入吾叔中矣”的感慨。

材料三宋代是中国封建社会发展的最高阶段,其物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。

——摘编自邓广铭、漆侠《两宋政治经济问题》

(1)分别说明材料一、二对于研究宋代物质文明和精神文明的史料价值。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析材料三中的观点。

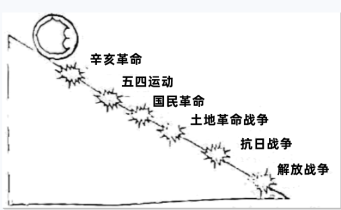

材料 有学者如此形容20世纪.上半叶的中国革命:革命一旦启动,前一次的成功,会激励后一次的继续;前一次革命为后一次革命“预留”了空间,后一次革命在前一次革命的基础上推进,如高山滚石,越滚越急,越滚越猛。下图为这一进程的简单图示。

根据材料并结合中国近代史的知识.评析材料中的观点,得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点.持论有据,论证充分、表述清晰)

材料 近代中国“两极相逢”,中西文化冲突是这个时代的突出内容。从一定意义上说,-部中国近代文化史,就是一部传统文化与西方文化冲突交汇的历史,就是传统文化在西方近代文化的冲击和影响下向近代文化过渡转变的历史,也就是传统与西方相斥相纳的历史。……作为……对历史范畴,中与西是欧风美雨来华之后产生的对待之词,不单是区域名称,而且有着不同生活和不同文化的丰富内涵。两者迎面相遇,既是世界历史发展的必然,又包含着多重矛盾,表现为一浪高过一浪的新旧冲突。

——选自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

结合中国近代史的相关史实,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,阐述要史论结合,逻辑清晰。)

材料一1912年辛亥革命后到1931年九ー八事变,是东北地区经济快速发展的一个历史时期,当时东北出现相对安定的社会环境。据20世纪20年代末的统计,东北大豆的商品率为80%~83%,小麦为79%,高粱为40%~42%、玉米为35~36%、谷子为20~22%。总之当时东北地区成为世界性商品粮生产基地。民国时期,东北设厂开矿的热潮经久不衰,除了传统的农产品加工业和轻纺工业外,在火柴,酿酒、食品等多个部门中都取得显著的发展。1913年,奉天总商会提倡各商号集股设立了奉天商业银行;1915年又设立商办奉天殖民银行;1917年,益发合与人合办益通商业银行

——摘编自衣保中、林莎《论民国时期东北区域经济发展的基本态势》

材料二东北地区是我国重要的重工业基地之一,新中国成立以来,国家重视东北重工业的发展,尤其是“一五”计划时期国家对东北进行了大量投资,将苏联援建的156项重点工程建设中的58项安排在东北地区,工业建设投资达80亿元。那么,新中国成立初期国家为何重点投资东北重工业基地呢?新中国成立伊始,处于十分险恶的国际大环境中,但是东北的地缘环境对我国十分有利。1957年年底,东北地区的58项工程全部建设和部分建成授产,它们都是我国现代化工业的骨干,因此东北地区成为我国工业化程度最高的地区。

——摘编自王玉芹《建国初期东北重工业发展状况评析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括辛亥革命后至九一八事变前东北地区社会经济发展的表现并分析发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立初期东北发展重工业的有利条件并分析东北重工业发展的历史作用。

材料一 近代英国城乡人口变迁

| 时间 | 1750年 | 1800年 | 1850年 |

| 城市人口(%) | 21.0 | 27.5 | 52.0 |

| 农村人口(%) | 79.0 | 72.5 | 48.0 |

——摘编自高德步《从传统经济向市场经济的过渡——论近代英国的经济革命》

材料二 工业发展给美国带来了许多变化,最终把这个以乡村为主的国度转变成了大城市云集的地方。1850年,美国仅有6座人口超过1万人的“大”城市,不到总人口的5%。这一现实在以后的50年里发生了天翻覆地的变化。到1900年,人口超过1万的城市达38个,大约每5个人当中就有1个人生活在城市。美国城市引人注目的发展受到以下几个因素的驱动——移民、欧洲的投资和北美消费基础的全面增长,最重要的是制造业的迅猛发展,尤其是大规模生产的发展。

——摘编自《全球城市史》

材料三 糖是一种特殊产品,有很强的社会、政治、地缘和情感属性。人类学家马歇尔·萨林斯就曾说过,在所有味觉中,人类对甜味最敏感、喜欢,需求最大,其对历史的影响也就格外微妙。

“当英国工人喝了第一杯加糖的红茶,其历史意义甚至足以和发明蒸汽机相提并论,因为喝茶不但改变了饮食的习惯、消费的模式、工作的意义,更改变了生产、贸易和消费的关系,改变了整个社会和经济的基础。”

——摘编自李军、王秀清主编《历史视角中的“三农”:王毓瑚先生诞辰一百周年纪念文集》

(1)结合所学知识,分析材料一中近代英国城乡人口比例变化的原因。

(2)根据材料二概括19世纪后期美国城市的发展状况,并结合所学知识分析这一时期美国城市迅速发展的原因。

(3)材料三认为英国工人喝加糖红茶的习俗“其历史意义甚至足以和发明蒸汽机相提并论”,试对这一观点加以评析。

| A.世官制 | B.察举制 | C.九品中正制 | D.科举制 |

7 . 材料 洪武年间,国都尚未迁到北京,在粮长制度下,国家不再派官吏收粮,而是通过乡村德高望重的“粮长”率领乡民,将四方漕粮沿着长江运输到南京。永乐年间,明成祖迁都北京,因路途遥远、困难险阻重重,明成祖遂于永乐十三年推行支运法:各地农民先将漕粮运至运河沿岸由官方指定的淮安、徐州、临清、德州四仓,再由运军(专门负责运粮的军队)分程接运至通州和北京二仓。支运法包括支粮和运粮两个独立环节,淮安等四大仓储在其中发挥了重要作用,漕粮先上仓后支领。时人谓之:“支者,不必出当年之民纳,纳者不必供当年之军支。”正常年份,浙江嘉兴、湖州、杭州与(南)直隶苏州、松江、常州、镇江等地漕粮民运到淮安仓交收,运军用3000只漕船支领淮安仓粮运到济宁仓,再用2000只漕船支领济宁仓粮运到通州仓。

——摘编自张程娟《明代中后期漕运派兑改革与卫所分帮机制》

(1)根据材料结合所学知识,分析明永乐年间实施支运法的原因,并说明支运法的主要特点。

(2)根据材料结合所学知识,评述明永乐年间实施支运法的影响,

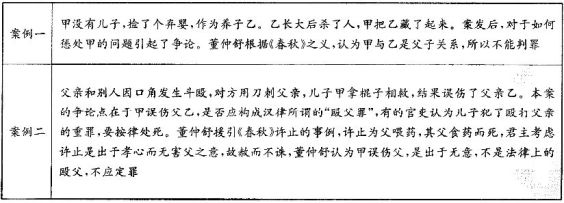

材料如表所示是程树德先生在《九朝律考》中记录的董仲舒评述的六则司法案例中的两则。

(1)根据材料,指出董仲舒两则案例中判案所体现的原则和反映的历史现象。

(2)根据材料并结合所学知识,指出材料所反映的历史现象的历史影响。

9 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一:居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道;得志与民由之,不得志独行其道;富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

——《孟子·滕文公下》

材料二:为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

——宋·张载《张载集》

材料三:亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……保国者,其君其臣,肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。

——顾炎武《日知录》卷十三《正始》

材料四:世界上最快乐的事,莫过于为理想而奋斗。哲学家告诉我们,“为善至乐”的乐,乃是从道德中产生出来的。为理想而奋斗的人,必能获得这种快乐,因为理想的本质就含有道德的价值。

请回答:

——苏格拉底

(1)上述四则材料表明古典时代中外先哲思考和探究的共同主题是什么?他们表达了人类精神发展过程中怎样的共同追求?

(2)选择上述材料中的任意一则,对其中的观点加以评析。

| A.万民法是对公民法的否定 | B.都维护了罗马帝国的统治 |

| C.从根本上保障了平民的利益 | D.都蕴含了人人平等、公正至上的法律观念 |