材料一 在对于时局的估量和伴随而来的我们的行动问题上,我们党内有一部分同志还缺少正确的认识。他们虽然相信革命高潮不可避免地要到来,却不相信革命高潮有迅速到来的可能。因此他们不赞成争取江西的计划,而只赞成在福建、广东、江西之间的三个边界区域的流动游击,同时也没有在游击区域建立红色政权的深刻的观念,因此也就没有用这种红色政权的巩固和扩大去促进全国革命高潮的深刻的观念。他们似乎认为在距离革命高潮尚远的时期做这种建立政权的艰苦工作为徒劳,而希望用比较轻便的流动游击方式去扩大政治影响,等到全国各地争取群众的工作做好了,或做到某个地步了,然后再来一个全国武装起义,那时把红军的力量加上去,就成为全国范围的大革命。

材料二 就会明白红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式,和半殖民地农民斗争发展的必然结果;并且无疑义地是促进全国革命高潮的最重要因素。

——以上材料均选自毛泽东《星星之火,可以燎原》

(1)依据材料概括毛泽东主张。(2)依据材料并结合所学,评析毛泽东撰写《星星之火,可以燎原》。

材料 16世纪,英格兰社会发展显著,但中后期也出现诸多问题,有学者描述为“都铎危机”,其中最突出的是贫困人口增多,流民已然危及社会秩序,有学者估算,都铎、斯图亚特王朝时期,城镇贫困人群占总人数的5%~22%。因气候变化发生了几次严重的农作物歉收,粮食减产导致粮食价格上涨,让一部分人沦为“食不果腹”的穷人;部分乡村之人流离失所,对民众心理造成很大冲击,甚至引发了小规模的骚乱;物价上涨直接降低了“工资”收入群体的生活水准,当时此类人口的数量不容低估。

一直以来,基督教会是英格兰社会的贫困救济机构。基督教会不仅有救济的道义,还有固定的经费来源。12世纪教会法学家格拉提安编撰的《教令集》,对教会财富用于救济穷人做了详细规定。这种情况在16世纪中后期发生了变化,1547年,伦敦市议会决定向市民强制征收济贫款,取代原来的星期日募捐筹款方式,以此为开端,诺里奇、约克等城市都开始了济贫税的实践。虽然各有特点,但共同点都是以堂区为单位,向居民和在此拥有地产者强制征税,用于救济本地的贫民。至此,济贫税作为一个新税种,首度出现在议会通过的法令中,具有了法律效力,作用于英格兰全境。1598年,对《济贫法》做了修订,明确了征税人员的职责。1601年,再次修订《济贫法》,又一次确认了这些原则。此次《济贫法》规定的征税原则,尽管有所改动,其有效性一直持续到1834年的《济贫法修正案》。这些地方的济贫实践,为王室政府制定《济贫法》提供了借鉴和启示。

——摘编自张殿清《英国都铎王朝的济贫税及赋税精神》

(1)根据材料并结合所学知识,分析16世纪英国出现“都铎危机”的背景。(2)根据材料并结合所学知识,评析英国应对都铎危机的措施。

| A.中国古代历史的时期 |

| B.原始社会末期到资产阶级革命时代到来 |

| C.公元前五世纪到公元十七世纪 |

| D.公元五世纪到公元十五世纪 |

材料一中国近代(1840-1949)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是针对外部强敌对晚清政府与国家安全造成的威胁所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程,也是中国外交近代转型的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值。

——摘编自李敏《试论中国近代外交的转型》

材料二构建人类命运共同体,就是各国要同心协力建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,这一思想为人类社会实现共同发展、持续繁荣、长治久安绘制了蓝图。这一思想继承和发展了新中国不同时期重大外交思想和主张,是当代中国外交重大创新成果,是中国对世界的重要思想和理论贡献,已多次被联合国文件引用,产生日益广泛而深远的影响。

——摘编自杨洁篪《推动构建人类命运共同体》

(1)根据材料一,指出中国近代外交转型的特点,并结合所学知识评析其历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述中华人民共和国成立以来外交理念发展变化的表现及构建人类命运共同体的现实意义。

材料 近代中国涌现的新思潮都是世界思潮的某种反映,世界思潮的变化也必然影响中国思潮的转变。

20世纪30年代,文化界展开了一场关于中国文化出路的讨论,在讨论中,不论是主张西化论者还是主张中国本位论者,都逐步产生一种新认识,即用“现代化”这个新概念来取代“西化”或“中国化”等概念。中国现代化的努力方向:第一,发展自然科学,这是现代化的根本基础。第二,促进工业发展。第三,提倡各种现代学术,没有现代学术也不能成为一个现代化国家。第四,思想方面的科学化,以使我们的思想、态度和做事的方法都现代化、效率化、合理化。

——摘编自罗荣渠《从"西化"到现代化——"五四"以来现代化思潮演变的反思》

结合近代以来的中外历史,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰)。

材料一 尽管信息技术的初步繁荣开始于20世纪50年代,但这一新技术的基础则来源于第二次世界大战时期的军事领域。为了处理战争期间烦琐的信息,美国军方投入了大量的资源,开发新的电子系统,希望能够快速处理信息。在这中间,大量不同领域的科学工作者通力合作,为信息技术的产生奠定了基础。信息技术被认为是在信息论、微电子技术等学科和技术基础上发展起来的,而在不同时期,信息技术的标志也不尽相同。例如,在早期发展基础上,信息技术随后进入数据处理阶段,再然后逐步形成了早期的计算机网络。从20世纪70年代开始,随着设备价格降低、运算能力上升等条件的具备,越来越多的领域开始使用信息技术来处理部分烦琐的简单工作,从而大大提升了这些企业的生产效率,这也进一步刺激了其他企业对信息技术的采用。

——摘编自王延峰《无界:智能革命与业态创新》

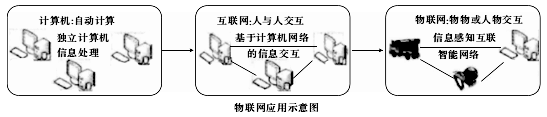

材料二 物联网是能实现“万物沟通”,具有全面感知、可靠传送、智能处理等特征的连接物理世界的网络,其实现了任何时间、任何地点及任何物体的联结与智能信息分析处理。物联网可以帮助实现人类社会与物理世界的有机结合,使人类能以更加精细和动态的方式管理生产和生活,从而提高整个社会的信息化能力。物联网是计算机个体计算能力和互联网信息交互能力技术应用的升华,如下图所示:

——摘编自林兴志、杨元利《物联网技术与新一代办公自动化》

(1)根据材料一,概括信息技术革命兴起的原因,并指出信息技术发展的几个阶段。

(2)根据材料一、二,指出信息技术的发展与物联网的关系,并结合所学知识,简要评析物联网的发展。

材料 第一次世界大战后,整个欧洲都笼罩在“没落”“衰败”的悲凉气氛中,许多学人对自身文明的前途怀抱忧患意识,尤以德国哲学家斯宾格勒《西方的没落》,一书最具代表性……甚至掀起了一股“东方文化救世论”思潮……研究传播中国文化为宗旨的学术组织机构也大量涌现,巴黎大学中国学院、法兰克福大学中国学院、达姆斯塔特的“东方智慧学院”等等……形成了19世纪以来中学西播的一次高潮,对战后西方文明的反省与重建起到一定积极作用。

——夏舒洋《一战后的中国文化西播热潮述评》

阅读材料结合所学对上述现象进行评析。材料一 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 清朝前期开拓和巩固边疆的举措简表

| 东北 | 打击沙俄,1689年签订《尼布楚条约》 |

| 北方 | 入关前打败并收降漠南蒙古,后在漠北、漠南蒙古地区设内蒙古盟旗、乌里雅苏台将军管辖 |

| 西北 | 打败漠西蒙古准噶尔叛乱,设立伊犁将军管辖 |

| 西藏 | 册封五世达赖和五世班禅,设立驻藏大臣,实行金瓶掣签制度 |

| 西南 | 大规模进行改土归流 |

| 东南 | 打败郑氏政权,设立台湾府,隶属福建省 |

——根据《中外历史纲要(上)》整理

(1)依据材料一并结合所学知识,评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施。

(2)根据材料二,归纳清朝前期经略边疆举措的特点。

(一)【历史——选修1:历史上重大改革回眸】

材料

第二次世界大战后,以美国为首的西方资本主义国家对苏联和东欧社会主义国家实行“遏制政策”。联邦德国推行向西方一边倒的对外政策,拒不承认战后欧洲边界,也拒不承认民主德国是一个独 立主权国家,坚持不与民主德国建交的任何国家(除苏联外)建立外交关系。进入60年代,这种政策大大限制了它的外交舞台和国际地位的提高。

勃兰特主张改变联邦德国同东部邻国的关系,先承认现状,通过“和平方式”,对民主德国以及苏联和东欧各国进行政治渗透和经济扩张,为最后“重新统一德国”逐步制造条件。1969年勃兰特当选为联邦德国总理,推行新东方政策。勃兰特与苏联和波兰签订了条约,保证互不侵犯,承认欧洲各国现有的边界。通过外交努力,促使英、美、法、苏签署西柏林协定,解决了东西方在柏林问题上的对峙。联邦德国与苏联、东欧及民主德国的关系发展迅速,并进入联合国,在国际事务中的活动余地迅速扩大,两德的关系也得到了很大的恢复和发展,为统一注入了新的生机。1971 年勃兰特访问波兰,在犹太人纪念碑前双膝下跪,被誉为“欧洲约一千年来最强烈的谢罪表现”,时人评价“勃兰特跪下,德国站起来”。

——摘编自刘佃云《勃兰特的“新东方政策”》

(1)根据材料并结合所学知识,概括勃兰特推行“新东方政策”的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评析勃兰特“新东方政策”的历史影响。

(二)【历史——选修4:中外历史人物评说】

材料

马占山1885年生于奉天怀德(今属吉林省),1903 年因被诬告而离家出走,加入绿林队伍。1905 年被清政府招抚后开始行伍生涯,逐渐成为奉系军阀的高级将领。

1931年“九一八”事变,日军相继侵占辽宁、吉林,进而进犯黑龙江。时任黑龙江省代主席的马占山率部在江桥抗战,打响了中华民族抗日第一枪,震动中外。1932年日军攻占哈尔滨后,马占山曾投降日本,一个月后又在黑河通电继续抗日,揭露伪满内幕,成立东北救国抗日联合军,组织各县义勇军,开展了一系列收复失地的军事行动,终因孤军无援,被迫退入苏联境内。1936年参与西安事变,向张学良建议“国难关头,勿杀害蒋介石”,后任东北挺进军总司令。1946年任东北保安副司令长官,认为大势已去,蒋介石必败,于是以治病为名在北平避战。1949年1月与傅作义、邓宝珊等人一起接受中国共产党和平解放北平的条件,宣布起义。1950年11月病逝于北京。

——摘编自常城《马占山》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括马占山复杂人生经历的社会背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评价马占山在抗日战争和解放战争时期的活动。

材料一 总观国史,政制演进,约得三级:由封建而跻统一,一也(此在秦汉完成之)。由宗室、外戚、军人所组之政府,渐变而为士人政府,二也(此自西汉中叶以下,迄于东汉完成之)。由士族门第再变而为科举竞选,三也(此在隋唐两代完成之)。全国政事付之官吏,而官吏之选拔与任用,则一惟礼部之考试与吏部之铨选是问。此二者,皆有客观之法规,为公开的准绳。有皇帝(王室代表)所不能摇,宰相(政府首领)所不能动者。

——钱穆《国史大纲》

材料二 我们看中国古代的政治体制,对此需要做具体分析。如果没有这样的体制,中华文化的传承与发展则无从谈起。中国的君主集权制度曾经对包括皇帝在内的统治者形成过一定的制约,更加重要的是,这种体制有利于维护中国多民族国家的统一和安宁。其中的科举选官制度扩展了统治集团的社会基础,为中小地主和平民开辟了入仕途径,形成了由下层社会到上层社会的政治通道,特别是科举制度将教育制度与选官制度结合为一个整体,在一定程度上保证了上层官员队伍的知识水平,为中华文化的传承发展作出了贡献。中国古代有法制,缺少法治。君主把法制作为治民治吏的一种手段,自己则凌驾于法制之上。正因为如此,同一个制度体系,在不同的君主手里,可以有不同的效果;一治一乱,有天壤之别,反映出人治的弊端。

——摘编自张岂之《从民族复兴的高度看中华文化前景》

根据材料并结合所学知识,就“中国古代政治体制与中华文明发展”进行评述。(要求:观点明确、论证充分、逻辑清晰)