基层治理与社会保障是东西方国家共同关注的话题。某校课题组以此展开探究。

(1)围绕东西方的基层治理与社会保障,课题组梳理了以下内容:| ①邻保制度 ②《济贫法》 ③保甲制 ④《社会保障法》 | A美国 B唐朝 C英国 D清朝 |

问题:将上列左侧文本框中的制度或法案与右侧文本框中的朝代或国家一一对应。(填写字母)

① ;② ;③ ;④ 。

课题组就下述亚里士多德对基层治理的描写,开始进一步探究。

| 凡父母双方均为公民者有公民权,公民在 十八岁时在他们村社的名簿中国登记。当他们登记之时,村社成员对他们宣誓投票,作出决定…… |

⑤结合材料及所学,课题组就古代中国与古代希腊基层治理模式相似点,可能达成的共识是:

A.议会表决 B.自我管理 C.放任自流 D.君主独断

(2)古代社会生产力低下,为应对灾害,国库中常备储粮。聚焦“库粮”,课题组注意到如下两则材料:

| 至今上即位数岁,汉兴七十馀年之间,国家无事……太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。 ——司马迁《史记•平准书》 | 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 ——杜甫《忆昔》 |

问题:帮助课题组提炼两则材料所反映的相同社会特征。

(3)课题组在深入聚焦社会赈济后,发现了两段带有冲突、耐人寻味的文献记载:

| (开皇十四年)关中大旱,民饥,上(隋文帝)遣左右视民食,得豆屑杂糠以献。上流涕以示群臣,深自咎责,为之不御酒肉,殆将一期。 ——司马光《资治通鉴》 | 隋开皇十四年天旱,人苦饥乏。是时,仓库盈益,竟不赈给,乃令百姓逐粮。隋文帝不怜百姓而惜仓库……古人云:百姓不足,君孰与足? ——吴兢《贞观政要》 |

问题:就开皇十四年旱灾中隋文帝所为,《资治通鉴》与《贞观政要》记载有何明显不同?学者普遍认为《贞观政要》所述不实。说说这些学者普遍认为不实的理由。

(4)除了关注古代东西方基层治理与社会保障外,课题组又注意到第二次世界大战后,许多欧洲国家建成了“福利国家”,并找到下列一组数据:

| 西欧国家的社会福利费用从60年代以后也持续增长,在国内生产总值中所占比重从60年代的20%上升到70年代的30%左右,以后又逐年上升。英国1991年政府社会保障开支为720亿英镑,1992年增至760亿英镑,1994年达800亿英镑,为整个财政预算的40%左右。1994年英国财政赤字为500亿英镑,很显然,其社会保障政策是以严重的财政赤字为代价的。 ——史柏年《西方社会保障制度的困境与出路》 |

问题:综合上述材料,联系所学,谈谈你对古往今来东西方基层治理与社会保障发展历程的认识。

| 年份 | 白银外流量(单位:银元) |

| 道光十一年 | 6843873 |

| 道光十六年 | 15862220 |

| 道光二十年 | —3519872 |

| 道光二十五年 | 23989500 |

| A.西方工业品大量进入中国市场 | B.鸦片走私导致白银大量外流 |

| C.闭关锁国导致对外贸易额缩减 | D.中英贸易中国处于顺差地位 |

3 . 社会改造成为近代中国的时代呼声,其主要理念经历了从“群学”到“社会主义”的演变。

材料一 1895年,严复发表《原强》一文,以达尔文、斯宾塞的学说阐述国家盛衰治乱之理。文中以“群”对应英语中的society,并首揭“群学”一语。此后,康有为、梁启超等人较为全面地阐述了群与学、群与强、群与治、群与变、群与会的关系,认为“合群”是传播新知、开启民智、实现自强的有效手段。

——摘自方平《晚清上海的公共领域(1895—1911)》

材料二 1900年以后,绅士在城里办商会、学校,建立各种组织,“社会”成为其总称。从1902年起,报刊中“社会”的使用次数开始增加,逐渐取代更具有传统政治色彩的“群”。1903年,革命党人陈天华在《苏报》上撰文,强调学生与“各级社会”不同,是“祖国存亡之关键”。1904年后,“社会”一词高度普及。伴随“社会”一词的风行,时人开始思考如何进行政治变革和社会改造。

——摘自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 “社会”一词的逐渐普及与社会主义的传播和革命思想的进入,在一定程度上呈现为同一历史过程。根据对《新青年》杂志的统计,1919年之前,“社会主义”一词总共出现34次;1919年激增至104次;1921—1922年间高达685次。……在时代潮流的激荡下,先进知识分子奔集到马克思主义旗帜下,从这里看到了中华民族的新希望。

——摘自金冲及《二十世纪中国史纲》

1.根据材料一,严复与康梁等人倡导“群学”的主要目的是什么?2.根据材料二,列举20世纪初“社会”一词逐渐取代“群”的原因。

3.根据材料三并结合所学,你认为在1919—1922年间《新青年》杂志中“社会主义”一词使用次数激增的主要原因有哪些?

4.你如何看待近代以来从“群学”到“社会主义”的演变?

4 . 某校学生历史研习社对明清晋商与徽商的活动很感兴趣,查找各种材料展开研究。

研究一:阅读文献,提取信息。以下文献摘自明朝士绅谢肇淛撰写的随笔札记《五杂俎》。

富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右(太行山西侧)。新安大贾,鱼盐为业,藏钱有至百万者,其他二、三十万则中贾耳。山右或盐或丝,或转贩,或窖粟,其富甚于新安。

1.在谢肇淛眼中,当时最富裕的商帮是2.依据上述材料,分析作者主要关注了商帮哪些方面的信息?(双选)

| A.政治影响 | B.产业经营 | C.产生地域 | D.生活情趣 |

研究二:搜集民谣民谚,比较历史。

徽商:钻天洞庭,遍地徽。

无徽不成商,无徽不成镇。

三年吃苦,拼搏出头。发达是爷,落泊歙狗。

十家之村,不废诵读。

晋商:船帮乘风破浪,东渡扶桑(日本),商帮驼铃声声,传播四方。

先有大盛魁,后有归化城(今呼和浩特);先有复盛公,后有包头城。

买卖不成仁义在。

3.阅读上述民俗民谣,概括徽、晋两地对商业活动关注视角的异同。研究三:解读档案,诠释历史。

乾隆27年(1762年)2月14日上谕表彰:“所有两淮商众,承办差务,皆能踊跃急公,宜沛特恩,以示奖励。”清政府档案统计徽州歙县人鲍志道任两淮总盐商二十多年间,先后“捐纳”2000万两白银与12万石粮食(约合1440万斤)。乾隆感慨“富哉商乎,朕不及也”。

咸丰二年(1852年)二月至三年正月止,《为遵旨报上捐输情形奏折》记载:绅商士民捐输银数,则山西、陕西、四川三省为最多。山西共计捐银一百五十九万九千三百余两。

4.从上述档案看,对徽、晋商人,朝廷关注的重点是什么?请说明原因。5.综合上述材料,谈谈你对徽、晋商帮作用和处境的认识。

中国是瓷器的故乡,瓷器不仅见证了中国古代文明的辉煌,也见证了中国与世界其他地区贸易与文化的交流。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:

(1)就图中信息看,较之宋代瓷器,元代青花在外观上与其不同之处在于

| A.色彩纹饰 | B.瓷胎厚度 | C.体积大小 | D.烧制难度 |

材料二:元代的对外文化交流侧重于西方,主要是中国文化与阿拉伯—伊斯兰文化这两大先进文化之间的交流。这正是元代青花瓷出现的时代背景,因此人们看到了元青花瓷上的异域风俗,器型庞大,装饰繁缛。它在整个亚洲获得了人们的喜爱,并通过陆地和海洋两种途径从景德镇向西方传播。

——刘淼、吴春明《明初青花瓷业的伊斯兰文化因素》

(2)元青花瓷向西方传播的主要商路有(多选)

| A.丝绸之路 | B.西南丝绸之路 | C.海上丝绸之路 | D.汉志商道 |

材料三:根据中国学者马文宽、孟凡人《中国古瓷在非洲的发现》一书统计,在非洲约有17个国家和地区,200多个地点发现中国古瓷,散布的地域广阔,数量惊人,瓷器种类丰富,延续时间漫长……而非洲出土的中国古瓷器各遗址中,几乎都发现有明代青花瓷。在东非、索马里、肯尼亚、坦桑尼亚等地,也都有青花瓷的发现。

——万明《明代青花瓷崛起的轨迹——从文明交融走向社会时尚》

(3)概括材料三中的历史现象。结合所学,分析这一现象出现的原因。

材料四:《群神宴》是文艺复兴时期意大利画家乔凡尼贝利尼的名画,描绘了古代神话中的众神和仙女聚会林泉之间的情景。画中盛水果和盛汤的瓷碗,都是中国的青花瓷。

——选择性必修2《经济与社会生活》

(4)《群神宴》对于探究东西方贸易问题具有怎样的价值?

(5)根据材料,结合所学,谈谈你对中国青花瓷出现和传播的认识。

| A.无稽之谈,过于夸大了唐朝的繁荣 |

| B.有些价值,还需其他史料相互印证 |

| C.排序正确,可印证中华文化圈形成 |

| D.基本可信,数据包括当时所有国家 |

人口数据是一个国家重要的基本国情。下表中的人口统计数据只是相对的,但它依然能透露出2000年来许多重要的历史信息。

| 时间 | 户数 | 人口数 | 出处 |

| 公元2年(西汉刘衎元始二年) | 12,233,062 | 59,594,978 | 《汉书·地理志》 |

| 280年(西晋武帝太康元年) | 2,459, 840 | 16,163,863 | 《晋书·地理志》 |

| 609年(隋炀帝大业五年) | 8,907,546 | 46,019,956 | 《隋书·地理志》 |

| 755年(唐玄宗天宝十四年) | 8,914,790 | 52,910,390 | 《通典·食货七》 |

| 公元1291年(元世祖至元二十八年) | 13,430,322 | 59,848,964 | 《元史·世祖本纪》 |

| 1381年(明洪武十四年) | 10,654,362 | 59,783,305 | 《明实录》等 |

| 1685年(清康熙二十四年) | 23,600,000 | 《清实录》 | |

| 1790年(清乾隆五十五年) | 301,487,115 | 《东华续录·乾隆》 |

问题:

(1)中国古代人口变化呈现的特征是什么?

(2)依据材料,分析影响表中人口数据变化的因素有哪些?

(3)为什么说表中的人口统计数据只是“相对”的?

| A.美国 | B.英国 | C.法国 | D.日本 |

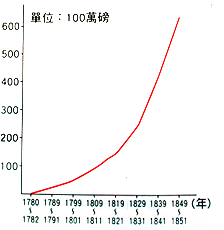

如表是1780—1851年,英国某项物品的进口数量统计曲线。

问题

(1)这项物品最可能是

A.茶叶B.钢铁C.棉花D.羊毛E.机械

(2)结合所学,此表可以透视出英国和世界正发生着怎样的改变?

阅读材料,结合所学,回答问题:

材料一:1582——1773 ,来华耶稣会传教士达478 名。其中著名的有1582年来华的意大利人罗名坚,意大利人利玛窦(1583年),德国人汤若望(1622年),比利时人南怀仁(1659年)和1714年来华的意大利人郎世宁。

中国基督教(天主教)徒人数:1589年,80人;1610年,2500人;1617年,13000人。

崇祯年间,38000余人。1800年(嘉庆五年),二十多万 。

——白寿彝 主编:《中国通史》第15卷

材料二:据《清文献通考》统计,康熙朝廷共铸大小铜铁炮900 余门,其中由南怀仁督造的火炮近500 门,直接为平定三藩、收复雅克萨立下功勋。

——沈瑞英:《略论明清军事文化发展与西学东渐》

材料三:徐光启等中国学者与多位传教士一起历时五年,完成篇幅浩大的《崇祯历书》。历书对一些欧洲天文史上比较重要的学说,包括哥白尼的学说,作了大量介绍。历书大量引用了哥白尼《天体运行论》中的章节,还引用了很多图,并且把哥白尼作为欧洲历史上最伟大的四个天文学家之一。

——江晓原:《徐光启与<崇祯历书>》

材料四:明末士人朱宗元曾说:“天载之义,格物之书,象数之用,律历之解,莫不穷源探委,我中土之学问不如也”;“自鸣之钟,照远之镜,举重之器,不鼓之乐,莫不精工绝伦,我中土之技巧不如也”。

问题:

(1)早期的西学东渐的“早期”是指哪一时期?

(2)依据材料,概括早期西学东渐的主要途径。

(3)依据材料及所学知识,写一篇题为“早期西学东渐”的评论。(要求:字数200——300字左右,观点明确,运用不少于两项的具体史实)