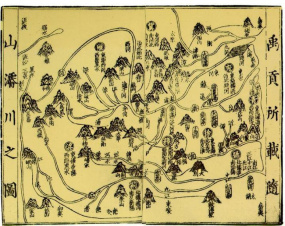

材料一 《禹贡》成书于先秦,书中将所知的地域划分为九个州,是我国最早描述地理分区的著作。下图是宋人所绘的《〈禹贡〉所载随山浚川之图》,其地理范围与先秦《禹贡》九州范围基本吻合,图中的两条主要河流分别是黄河和长江。图中九州名称不仅字体大于其他地理事物的名称,且标注也整齐划一,俨然有意凸显九州存在的一体性。九州组成了“天下”,而“天下”也涵盖了九州。

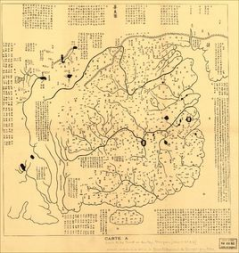

材料二 下图是西安碑林博物馆珍藏的一幅绘于北宋时期的《华夷图》。在图中,正上方中间刻有“华夷图”三字,中原地区位于中央且占有相当大的比例,周边异族处于地图的边角。图中的文字标注较多,主要叙述周边民族与中原王朝关系的历史沿革。

材料三 万历年间,西洋传教士利玛窦带来《坤舆万国全图》。该图的四个角分别是北半球图、南半球图、九重天图、天地仪图,向人们展示当时欧洲的宇宙天地观念。为了减轻中国人的抵触情绪,利玛窦将中国从图的偏角处移到大体中央的位置。明代的统治者,包括万历皇帝均目睹过《坤舆万国全图》,盖那时的“中国”人对世界的真实形态已有所闻。

利玛窦在中国刊印的世界地图《坤舆万国全图》(摹本)

——以上材料均摘编自单长城:《从四幅古地图看“天下观”的演变》

(1)根据材料一、二,概括《〈禹贡〉所载随山浚川之图》和《华夷图》体现的天下观的异同。

(2)根据材料三并结合所学知识,简析《坤舆万国全图》对当时中国的影响。

材料一 凡郡国皆掌治民,进贤劝功,决论检奸。(郡太守)常以春行所主县,劝民农桑,振救乏绝。秋冬遣无害吏案讯诸囚,平其罪法,论课殿最。岁尽遣吏上计,并举孝亲,郡口二十万举一人。

——摘编自《后汉书》

材料二 (监察御史)奉制巡按,持有制命、掌分察巡按郡县。

——摘编自《旧唐书》

(刺史)掌清肃邦畿,考核官吏,宣布德化,抚和齐人,劝课农桑,敦敷五教,每岁一巡属县,观风俗、问百姓,录囚徒,恤鳏寡,阅丁口,务知百姓之疾苦……其吏在官公廉正已清直守节者,必察之;兵贪秽谄谀求名徇私者,亦谨而察之。

——摘编自《唐六典》

(1)根据材料一、二,概括汉、唐对地方监察管理的相同点。(2)根据上述材料,指出中国古代地方治理的发展趋势,并结合宋至清前中期的相关史实加以阐述。

材料

荷兰地区的风俗画形成于15、16世纪之交,受到人们的喜爱。康坦·马西斯为风俗画的创始人之一,他开创了尼德兰风景画家与人物画穿联合创作的先例。昆丁·马西斯本来也是一位宗教画家,后来才慢慢转向风俗画,而这幅《银钱兑换商夫妇》则被美术史家称誉为 “开辟了近代美术猫绘日常生活的先河”。《银钱兑换商夫妇》描绘的是安特卫普出现的金融 业务的最早商业形式——钱铺,它是银行的雏形。画中这一对夫妇,男的是钱铺掌柜,他正在用戥子称金银,女人悠闲地翻着画册,眼睛却注意着丈夫的活动,这是一对中产阶级夫妇生活的一个侧面。在桌面上有一面凸镜,镜内照出这个房间长方形的窗子,透过窗户还可以看见街上的房子与树林。

该图有多个版本,最早的版本(左图)是尼德兰杰出的画家马西斯创作于1514年的作品,题为《银线兑换商夫妇》,而另一幅(右图)只是该图的变体画而已,其作者估计是另一位尼德兰画家马林努斯·凡·罗棉斯瓦莱,所谓变体画,是指画家对同一画题,用不同的构图、表现方式加以处理的作品,除最先或最主要的一幅外,具余的都可称作变体画、在印刷术不发达的时代,变体画的大量涌现是十分自然的事情。

——摘编自伊丽达等编著《图说西方绘画艺术》

(1)根据材料并结合所学知识,分析尼德兰风俗画出现的背景。(2)根据材料并结合所学知识,从史学研究的角度解读《银钱兑换商夫妇》。

(3)根据材料并结合所学知识,指出运用图像史料进行史学研究应注意的问题。

材料一(法兰西)新王嗣位。是时北方亚美利加之民与英吉利国交战,王助亚美利加战胜。然其饷银渐减,故招爵、僧、民三品会集,以寻聚敛之法。国民弃王杀之,七年国政混乱。有臣曰拿破仑者,武功服众,嘉庆八年登王位,连九年战服四方,恃强黩武,旋败失位……欧罗巴用武之国,以法兰西为最。争先处强,不居人下;偶有凌侮,必思报复。

——摘编自魏源撰《海国图志》卷四十一

材料二自千七百八十九年,法兰西之人权宣言刊布中外。欧罗巴之人心,晓然于人权之可贵,群起而抗其君主,仆其贵族。

自竞争人权之说兴,机械资本之用广,其言遂演而日深:君主贵族之压制,一变而为资本家之压制。欲去此压制,继政治革命而谋社会革命者,社会主义是也。法兰西人圣西孟及傅里耶,其最著称者也。其后数十年,德意志之马克思,承法人之师说,发挥而光大之。

——摘编自陈独秀:《法兰西人与近世文明》(1915年9月)

魏源与陈独秀对法国关注点明显不同。结合所学,加以阐释。材料一 新中国成立以来,中国农村实行的是一套与城市完全不同的税费制度和社会保障制度,以维持城乡二元社会结构的长期运行。这种制度安排所导致的一个直接后果,就是农村日益衰败和被“边缘化”。1991年,按照国家的规定,农村税费由农业税收和农民承担的费用、劳务组成,农业税收,一般包括农(牧)业税、农业特产税、生猪屠宰税、耕地占用税和契税等。

——摘编自吴双财等(新世纪以来中国农村基层财政治理机制及其改革)

材料二 2000年3月,中共中央、国务院发出《关于进行农村税费改革试点工作的通知》,取消乡统筹和农村教育集资等专门向农民征收的行政事业性收费和政府性基金、集资;取消屠宰税;取消统一规定的劳动积累工和义务工。调整现行农业税政策和调整农业特产税政策。改革现行村提留征收使用办法。

——杨端自唐蒙《论农业税的演变历史与社会经济的关系》

材料三 2004年3月的《政府工作报告》提出将在五年内取消农业税,2005年国务院承诺次年全面取消农业税、2006年7月1日,农业税正式退出历史舞台

——摘编自叶青、袁昭强《中国农业税的演变、终结与启示》

(1)根据上述材料,概括20世纪90年代至21世纪初期中国农业税改革的措施。(2)根据上述材料并结合所学知识,分析农业税改革的影响。

材料一 18世纪,伏尔泰、狄德罗等人自称为哲人。同时期,反对哲人的人自称“反哲人”。“反哲人”中既有纯粹的虔诚传统的代表,也有因循传统的保守派人士,还有想煽动冲突并火中取栗以获取物质或象征性好处的人。他们认为,哲人“既颠覆王座,也颠覆祭坛”,对启蒙运动展开持久的抵制,形成了反启蒙运动。

——摘编自石芳《从“伪君子”到“阴谋家”——反启蒙运动塑造的启蒙哲人形象》等

材料二 哲人与“反哲人”并非如字面上这样明确对立。由于信念上的分歧或利害关系,部分“反哲人”与哲人存在巨大的妥协空间。如,弗雷隆在诸多政治、财税、社会问题上的看法与伏尔泰非常接近,以至于被视为一个反伏尔泰的伏尔泰主义者;帕里索尖锐抨击狄德罗等百科全书派成员,却始终崇拜伏尔泰。

——摘编自石芳《反启蒙运动的两种研究范式——反启蒙思想与反哲学运动》等

材料三 “反启蒙运动”这个概念为研究者提供了很大便利,但如果就此预先假定“启蒙运动”是一个独一的、和谐的整体,而“反启蒙运动”就成为其立场观念一致的对立面,就意味着,抹去历史的复杂性和丰富色彩。众多“启蒙思想家”根本就没有两个人在观点上绝对一致,甚至有些人能否被称为“启蒙思想家”都存在尖锐争议。如,卢梭被一些人奉为伟大的启蒙哲人的同时,又被另一些人说成是“反启蒙”的先驱。启蒙运动异常复杂,并不存在界限分明的启蒙运动与“反启蒙运动”。

——摘编自高毅《浅论启蒙运动的内在紧张》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“反哲人”群体出现的时代背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括“反哲人”思想中的内在矛盾之处,并简析其产生内在矛盾的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出历史研究中应注意的问题。

材料一 作为乡村社会的领袖,乡绅、族长等精英一直扮演着传统国家和民众沟通桥梁的作用。但由于20世纪初的国家陷入了前所未有的内政外交危机中,乡村精英无法在基层治理中发挥原有的功能。在这种条件下,乡村社会的权力真空便需要新的社会群体来填补。这种社会群体既要有足够的能力完成国家汲取资源的任务,又不能在乎自己的社会名声,甚至要不惜与乡村社会的利益对立。为此,乡村社会的狠人、恶人、地痞等社会群体便趁机登上了乡村治理的舞台,成为国家在基层的代理人。

——摘编自郭亮《家国关系:理解近代以来中国基层治理变迁的一个视角》

材料二 19世纪60年代,日本政府推动开展“造村运动”。日本不同地区的农村基本状况差异较大,因此需要根据当地的农业资源、文化资源以及经济状况发展特色农产品。对初级农产品进行一定程度的加工后用途多样化,还能够有效提高农户收入,较好地满足市场对于不同农产品的需求。日本还建立了代表农民利益的农民经济合作组织“农协”,形成以农民经济合作组织“农协”和村行政自治组织并行的乡村二元治理结构。此外,为提高乡村治理水平和农村发展水平,政府相继颁布《农村、山村、渔村通电促进法》(1952),《町村合并推进法》(1953)等法律,主要针对乡村建设和乡村治理方面进行详细的规定,以增加日本乡村生活的活力,提高乡村基础设施的建设水平和完善乡村的行政治理体制等。

——摘编自李金锴、高鸣《乡村治理何以有效?——国外典型实践模式及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国乡村社会权力群体变化的原因。(2)根据材料二,总结日本的乡村治理经验。

材料一 我国从有文字以来经过两千多年的发展,逐步形成了一种阅读系统。这个阅读系统以科举入仕系统中的士大夫阶层为主体,在阅读内容上以儒家经典为主导(如《四书五经》),遵照特定的阅读秩序和行为规范进行阅读。通过阅读,能将所学习到的知识运用在实际生活中,小到能作为谋生的本领,大到能够治国、平天下。所以读书人应该阅读有用的东西,“读以致用”。由此形成了一系列的阅读文化和传统,深刻影响着人们安身立命、做人处世、理想抱负的方方面面。

——摘编自许欢《中国古代传统阅读模式研究》

材料二 耕读模式是由两个行为组成,也是由两个阶层实践,因而有两方面的意思:一是自上而下的,士大夫不以耕种为耻,读书之余经营农业;二是自下而上的,农民不以读书为无用、不可能,耕作之余亲自或督导子弟读书。在文化普及、科举制发展的背景下,宋代社会中耕读已成为普遍现象。耕读文化由此成为中华文明的一个重要组成部分,在宋以来的古代后期意识形态和生产领域中发挥了很大作用。遍及农家的对联“耕读传家久,诗书继世长”,就表明耕读文化普及和深入人心的程度。

——摘编自程民生《论“耕读文化”在宋代的确立》

(1)根据材料一,概括中国古代传统阅读的特点,结合所学分析其原因。(2)根据材料二并结合所学,阐述宋代的“耕读文化”。

材料 二战后,相继获得独立的非洲国家各自走上了不同的发展道路。概括起来有三种(如表),三种发展道路从结果来看都不尽如人意。

| 资本主义道路 | 布隆迪、尼日利亚等国独立后继续保持与宗主国的经济联系,复制宗主国的政治体制和经济政策。这些国家注重发挥市场的作用,但对外资依赖性强,出口品种单一。美国为了与苏联争夺非洲,积极援助拉拢这些国家,这加剧了这些国家对西方援助的依赖。 |

| 非资本主义 道路 | 一些国家一开始主张区别于资本主义和社会主义的中间道路,但在苏联的影响下,逐渐奉行苏联式的社会主义,经济上把前宗主国企业收归国有;限制私人经济的发展,几乎剔除了市场在经济发展中的作用。有些国家建立了自己的工业基础,但由于资金、技术、管理人员有限往往造成开工不足,效率底下。 |

| 村社社会主义道路 | 加纳、坦桑尼亚一些政治家认为,非洲传统村社中孕育着社会主义,应利用当前时代的物质成就促使非洲古老传统中的社会主义因素重新复活并发扬广大。这些国家实行集体劳动,平均分配,抑制了群众的积极性,导致生产率下降。 |

—摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析二战后非洲三种发展模式“从结果来看,都不尽如人意”的原因。(2)根据材料并结合二战后世界政治经济的主要发展趋势,谈一谈非洲现代化发展的出路在哪里。

材料一 从西周开始到春秋末年,周王室基于拓殖建城的需求,建立国鄙之制。国鄙之分相当严格,一来以区分身份之差异,二来可以保障国人的安全。野鄙之人可以进城来参与市场活动,进行买卖交易,但不得在城中定居。到了战国时期,这种划分已无必要,人为的界限便逐渐淡化,终于消失,城乡人口开始对流。国人务农者会觉得住在城里,日间出城到田间耕作,十分不便,不如索性迁居乡野。野鄙之人,也有进城居住,改操他业者。政治上,国鄙居民的身份差异已经泯除。事实上,中国城乡之间的流动性很大,少数的实例是由政府强制执行或加以组织与督导,不过绝大多数情况,人口流动是人民自动自发的。

——摘编自赵冈《从宏观角度看中国的城市史》

材料二 西欧中世纪城市产生后,由于其经济本质完全不同于乡村农业经济,城市又因自治而变成不受领主控制的独立性强的政治主体,再加上矗立的城墙成为鲜明的界限,二者的对立关系也就特别分明。更重要的是,当时城乡人口对流的程度很低,乡村庄园的领主对其属下人口控制甚严,以各种方式防止其逃亡。每年只有少量的人可以从庄园成功地逃至附近城市。庄园之人在逃至城市后经过101天未被领主抓回,便被承认为自由人,具有市民身份,可以安全地长居于城市中,市民在法律和各种选择上是相对自由的。

——摘编自刘景华《中世纪西欧城市与城乡关系的转型》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周时期“国鄙制度”的特点,并分析其在战国时期崩溃的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较战国时期的中国和中世纪的西欧城乡交流的异同。

(3)根据材料并结合所学知识,概括影响城乡交流的主要因素