材料一 在艰苦卓绝的抗日战争中,全体中华儿女为国家生存而战、为民族复兴而战、为人类正义而战,社会动员之广泛,民族觉醒之深刻,战斗意志之顽强,必胜信念之坚定,都达到了空前的高度。

材料二 中国人民抗日战争的伟大胜利,彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋,有力捍卫了国家专权和领土完整,彻底洗刷了近代以来抗击外来侵略屡战屡败的民族耻辱!

中国人民抗日战争的伟大胜利,重新确立了中国在世界上的大国地位,中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬,中华民族赢得了崇高的民族声誉!

中国人民抗日战争的伟大胜利,坚定了中国人民追求民族独立、自由、解放的意志,开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的历史新征程!

——以上摘自习近平《在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上的讲话》

(1)根据材料一、归纳中国抗战的主要特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括抗日战争取得胜利的历史意义。

材料一 新石器时代,中国已经出现了专门用于医疗的磨制石针。《黄帝内经》融合阴阳五行、经络腧穴、人体与自然相应等学说,构建了针灸学的理论基础。魏晋时期,社会动荡,因针灸便于操作,医者多加以提儡,百姓亦略知负疗;皇甫谥所撰《针灸甲乙经》是最早的体系较为完整的针灸专书。唐朝出现专门的“针师”和“灸师”,针灸成为太医署的专业之一。北宋针灸家王惟一设计制成铜人模型,作为教学和考试之用。明代,针灸学文献丰富、名家辈出。

——摘编自程莘农《中国针灸学》

材料二 民国时期,中医学处境艰难,险遭扼杀,针灸也遭到歧视和排斥。在中医科学化的背景下,重新厘定针灸知识成为时人证明中医有效性的一项重要举措。诸多医家都对针灸知识革新进行探索,如征集整理并公开民间针负秘术、改编传统针灸入门医书以便普通读者接受、运用生理解剖学论证解释经络学说等。

——摘编自陈思言《注重疗效与回归经典:民国时期针灸知识革新的路径研究》等

材料三 针灸6世纪开始传到朝鲜、日本、印度,16世纪传到欧洲。新中国成立以来,针灸学的国际影响逐渐扩大。1975年以后,应世界卫生组织的请求,北京、上海、南京等地创办针负培训班,为许多国家培养了针灸人才。2010年,联合国教科文组织认定“中医针灸”入选 “人类非物质文化遗产代表作名录”。截至2019年.全世界已有183个国家和地区使用针灸。

——摘编自程莘农《中国针灸学》

(1)根据材料一,归纳中国古代针灸学的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简要概括民国时期针灸学的发展状况并分析其原因。

(3)综合述材料并结合所学知识,说明针灸学在新时代的文化价值。

材料一 明代以来,凇江地区水网淤积、水旱灾害频发,嘉定地段尤为严重,该地农民开始弃稻种棉。《嘉定县志》记载“嘉定尽得其弹弓、纺车、踏机、掷梭之法”。“十田九棉”的种植结构加剧了当地缺粮的局面,百姓需“以花成布,以布贸银,以银兑米”,几经周折耗损。时任礼部尚书、嘉定人徐学谒见首辅张居正,积极推动漕粮折银。漕粮终得折银后,嘉定形成了一整套商品生产和流通的体系,众多种类的布匹远销全国各地。由此涌现了大量从事棉布生产与贸易的新兴“专业市镇”。扬州府兴化县、淮安府安东县等州县也仿嘉定争取漕粮折银。

——摘编自姜云峰《环境、赋税与地方社会——明代嘉定折漕过程及效应》

材料二 都铎王朝(1485—1603)统治时期,在征税的问题上国王首先要取得议会的同意和支持。1558—1601年间议会授权的直接税总额为315万镑,用于战争的总花费为463.6万镑。1572年末至1573初,国王日常开支占税收总额38%。1689年《权利法案》第4条规定:“凡未经议会准许,借口国王特权或供国王使用而征收的金钱,超出议会准许之时限或方式者,皆当违法”。1854年,议会制定《公共收入统一基金支出法》,规定:国内收入部、关税部的所有年度财政预算,都要提交议会。18世纪中叶在赋税用途方面,用于济贫的开支每年约为70万镑,19世纪初济贫税增长了62%。

——摘编自滕淑娜《从赋税来源与用途看英国近代议会与税收》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括促成明代嘉定漕粮折银的因素,分析其影响。(2)根据材料二、归纳16世纪以来英国赋税制度的变化特点。

材料一 上海地铁建设的酝酿和筹划始于20世纪50年代。改革开放后,在国家政策的大力支持下,上海地铁建设从战备工程回到市内交通运输上,其建设步伐不断加快。1993年5月28日,上海地铁1号线南段建成试运行,标志着上海的城市交通进入立体化时代。

材料二 上海地铁开工建设到现在30年了,已经形成19条线、772公里、459座车站的大网络,通车线路总里程位居世界各大城市之首。

材料三 苏州轨道交通11号线于2023年7月正式开通运营,并与上海地铁11号线实现“双11”交会。苏州、上海这两座位于长三角地区的核心城市,实现了轨道交通系统的跨省市互联互通,这在国内尚属首次。

(1)根据以上材料,概括上海地铁建设发展的特点。(2)根据材料并结合所学知识,归纳上海地铁建设步伐不断加快的原因。

材料一 在1694—1760年这一时期,伦敦城中一系列金融业发展起来,主要包括银行、保险公司、证券市场等。伦敦金融城的银行可以分为两类:一类是英格兰银行,它是拥有垄断特权的、唯一的参股银行公司;另一类是私人银行,它们主要提供贷款和票据贴现等业务,“向股票经纪人提供短期贷款,向各类工业家和商人提供不超过一年的短期贷款”。伦敦的私人银行与17世纪英格兰工商业和海外贸易不断发展有关。伦敦作为英格兰最大的港口城市,约有四分之一的人口从事与港口航运业务和附属行业相关的工作,因此,其城市职能的演进很大一部分来自于海外贸易的推动。

——摘编自范可媛《1694—1914年伦敦金融城的发展和演变》

材料二 晚清时期,我国商业银行大多数实行股份公司制的组织形式。当时很多商业银行都效仿西方银行的经营模式和组织结构,其中,盛宣怀于1897年创办的中国第一家自办的新式银行——中国通商银行,可以说完全是根据汇丰银行的模式效仿而来的。它是中国第一家“招集商股”“合力兴办”起来的股份制商业银行,招股方式与汇丰银行毫无区别,即先选聘总董、拟定银行章程、展开招股建行工作、在各通商口岸发布招股公告等。如通商银行成立时,最先核定总股本为500万两,但是由于当时募集不齐,所以先收半数250万两,其余部分直到1898年才收齐,另与户部商议并向其借款100万两。

——摘编自纪彦彬《中国的银行体系变迁研究(1940—1937)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1694—1760年英国银行业发展的背景。(2)根据材料二,分析中国近代银行业发展的特点,并结合所学知识分析其影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,归纳影响近代银行业发展的因素。

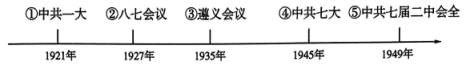

材料一 下边是新民主主义革命时期,中国共产党召开的重要会议(部分)

材料二 中国对外开放大事记(部分)

年份 | 事件 |

1978年 | 中共中央召开十一届三中全会 |

1980年 | 全国人大常委会批准在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区 |

1984年 | 中共中央、国务院决定开放大连、天津、福州等14个沿海港口城市 |

1990年 | 中共中央、国务院做出开发开放上海浦东地区的决策 |

2001年 | 中国正式加入世界贸易组织 |

材料三 2012年党的十八大以来,我国国内生产总值突破百万亿元大关,人均国内生产总值超过一万美元;取得了特高压输变电技术、“神威·太湖之光”超级计算机、载人航天和探月工程等一大批标志性、引领性的重大科技成果;组织实施人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战,近一亿农村贫困人口同全国人民一道迈入全面小康社会;中国特色大国外交全面推进,构建人类命运共同体成为引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜。

——《中华人民共和国简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,任选一次会议,说明其对中国革命的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳“中国对外开放”的主要特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括党的十八大以来我国取得的建设成就。

材料一 科举制度产生于隋而确立于唐。因为有多种科目,“分科举人”,故名科举。与重点在于推荐的察举相比,科举制度的特点在于,考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考;而且“取士不问家世”,“一切以程文为去留”,没有如“入门兼美”一类的附加条件。……较之于察举制,科举制打破了与“德”“名”相关联的门第背景的限制,是一个重大历史进步;但它完全按考试成绩选拔人才,显然亦非一切方面都优于察举。

——改编自袁行霈等《中华文明史(第三卷)》

材料二 二战以来,西方传统文官制度体系中政务官和事务官两官分途原则发生很大变化,逐渐呈现出相互交融的态势。随着社会的发展,一些国家的文官试图打破“政治中立”的樊篱,表现出明显的政治化倾向。随着政府所处环境以及文官制度核心价值观的变化,传统文官永业原则受到挑战。统治阶级为实现自己的阶级统治往往僭越制度的规范,典型的做法就是不经过考试任用的程序直接任免文官;另一方面,出于技术方面的考量,西方国家越来越倾向于将行政职位的一部分特别是高级职位向社会开放,不拘一格招揽优秀人才,这淡化了考试任用的制度刚性。

——摘编自秦勃《全球化语境下西方文官制度的嬗变与重构》

材料三 孙中山提出了以考试权独立为核心的文官考试的思想。他曾说:“余游欧美,深究其政治、法律之得失,知选举之弊,决不可无以救之,而中国相传考试之制,纠察之制,实有其精义,足以救欧美法律、政治之穷,故主张以考试、纠察二权,与立法、司法、行政之权并立,合为五权宪法”。孙中山完成了从科举考试到文官考试的对接,奠定了我国近代文官考试制度的基础。他的文官考试思想和他下令规划、公布的考试法规,不少重要内容后来为北京政府和南京国民政府所沿用。

——摘编自《孙中山对人才选拔制度的贡献》(《光明日报》)

(1)根据材料一、结合所学,归纳科举制与察举制相比的“重大历史进步”之处,扼要说明科举制“亦非一切方面都优于察举”的表现,从对官员“德”“才”要求方面指出中国古代官员选拔的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战以来西方文官制度原则变化的原因。

(3)根据材料三、说明孙中山提出“以考试权独立为核心的文官考试”思想的缘由,结合所学,简析这一思想所产生的的重要影响。

材料一 1900年实施的《德国民法典》,是大陆法系国家第二部重要的民法典。1777年,法学家西罗塞尔最早倡议在德国编纂一部统一的民法典,随后德国学界围绕民法典的制定,陆续展开了研究与争鸣。德国民法典借鉴了《民法大全》中关于体系、方法、技巧、术语的智慧。法典第145条规定“向他方要约成立契约者,因要约而受约束”,非经当事人同意,要约不得修改或废除;第823条规定,“因故意或过失不法侵害他人生命、身体……对他们负因此所生损害的义务”;第903条规定“物的所有人,在不违反法律和第三人权利范围内,得自由处分其物”。

——哈斯巴根《中国民法典民族性的型塑》

材料二 新中国成立后至改革开放前,我国曾两度起草民法典,但均因政治运动而中断。第三次起草民法典从1979年开始……民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则……1992年邓小平南巡讲话后担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。至2002年12月,法制工作委员会又将现行《合同法》《婚姻法》《收养法》和《继承法》编入,形成“汇编式”民法典草案。期间几易其稿,历时近十年的修订、补充和完善。2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。

——梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳《德国民法典》的主要内容,并指出其颁行的历史条件。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国民法典编纂历程的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈法制与国家治理的关系。

材料一 永平十二年,哀牢王柳貌遣子率种人内属,户五万一千八百九十,口五十五万三千七百一十一。显宗以其地置哀牢、博南二县,割益州郡西部都尉所领六县,合为永昌郡。

——摘编自《后汉书》

材料二 中国百姓,天下本根;四夷之人,犹于枝叶。

——摘编自《旧唐书》

唐兴,初未暇于四夷,自太宗平突厥,西北诸番及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督,皆得世袭。虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨(到达),皆边州都督、都护所领,著于令式(法令)。大凡府州八百五十六,号为羁縻云。

——摘编自《新唐书》

材料三 (雍正十一年四月乙卯)夷之字样,不过方域之名。夫满汉名色,犹直省之各有籍贯,并非中外之分别也。我朝肇基东海之滨,统一诸国,君临天下,所承之统,尧舜以来中外一家之统也。

——摘编自《清世宗实录》

(1)根据材料一、二,分别归纳汉、唐对民族地区的治理方式。(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括两则材料在民族关系理念上的发展,并阐述清朝在该理念下维护疆域统一的措施。

材料一 孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”。孔子企望周之复兴,“如有用我者,吾其为东周乎”。

孟子提出“定于一”,尊新王。“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”,他希望改朝易姓之后,重现孔子所说“礼乐征伐自天子出”的盛世。

——据《论语》、《孟子》

材料二 新法规定:立了军功的,按功劳大小升爵受赏;为私利争斗的,按情节轻重处以刑罚。努力务农,精耕勤织,因而获得粮食、布帛丰产的,免除本人的徭役或赋税;国君亲属宗族不是立有战功,经过评定,不得列入谱牒

——《史记·商君列传》

材料三 “万乘之主,有能服术行法……其兼天下不难矣。”“故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。”

“是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。”

——《韩非子》

材料四 董仲舒说:“今汉继秦之后,如朽木粪墙矣,虽欲善治之,亡可奈何……为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也……当更化而不更化,虽有大贤不能善治也。故汉得天下以来,常欲善治而至今不可善治者,失之于当更化而不更化也。”“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

——《汉书》

(1)依据材料一,指出孔子与孟子主张的异同。

(2)根据材料二,归纳“新法”的主要内容。

(3)依据材料三,概括韩非子“兼天下”思想的特点。结合所学知识,简述秦在实践法家思想上的成败。

(4)材料四中,董仲舒看到“至今不可善治”的一些问题,提出了“春秋大一统”。依据材料一、一、三,结合所学知识,概述董仲舒“大一统”理论的历史意义。