材料一 1689年2月,英国议会通过《A》,使国家权力的中心无可挽回地由国王转移到议会。

1694年,议会通过《三年法案》,使议会成为一个常设性立法机构。

1701年,议会通过《王位继承法》,明确规定以后英国王位不得传给天主教徒,并规定国王的一切法律与条例非经议会通过均属无效。

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

材料二 市场总在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和机器引起了工业生产的工业革命。

——马克思和恩格斯《共产党宣言》

材料三 随着新兴工业城市的出现,人口大量集聚,工人的居住区往往是城市中最拥挤、最肮脏、最龌龊的地方,然而,这种糟糕透顶的房子还不属于自己。街道上到处都是垃圾,排水沟里流淌的污水也充斥化学污染物的怪味。妇女从受限制中解放出来,她们走出家庭,锻炼她们与人共事和社会活动的能力,训练她们自尊自强的勇气;过去被人看不起的工匠得到了全社会前所未有的尊敬,成了科学家或社会名流,如(改良)蒸汽机的发明者瓦特成了博士,而水力纺纱机的发明者、理发店学徒出身的阿克莱特成了社会精英。这吸引了各阶层大批有才智的青年人投入到技术改进和技术发明的队伍里。

——摘编自李宏图、沐涛等《工业文明的兴盛》

(1)根据材料一说出“A”处的文件名称及其作用,并概括英国君主立宪制确立过程的主要特点。(2)根据材料二并结合所学,阐释工业革命首先发生在英国的原因。

(3)根据材料三并结合所学,归纳概括工业革命的影响。

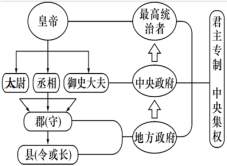

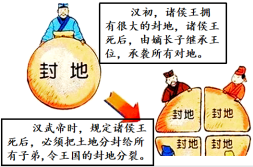

材料一:

材料二:

材料三:建元五年,汉武帝设置五经博士,诸子学官一时并罢;建元六年,“黜黄老刑名百家之言,延及文学儒者教百人”;元朔五年,开办太学,培养儒家治术人才。

——摘编自《汉魏六朝时期的教育变革》

材料四:如图为轮台古城遗址,它位于今天的新疆轮台县境内,当地人称轮台城为“奎玉克协海尔”,大意是“灰烬中的城”。公元前60年,西汉正式在此设官、驻军、推行政令,治理西域“三十六国”,开始行使国家主权。

——摘编自央广网《丝路遗产》

(1)根据材料一,概括秦朝和汉朝在政治方面的重大举措。(2)材料二出土文物实证了秦始皇为巩固大一统采取了什么措施?

(3)材料三与哪项措施有关?统治者这样做的目的是什么?

(4)材料四中汉朝设置的机构名称是什么?说明了什么?

(5)根据上述材料,归纳秦汉时期突出的历史特征。

材料一 凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则分多,人寡则分寡,杂以九等。如一家六人,分三人好田,分三人丑田,好丑各一半。凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处。

——太平天国《天朝田亩制度》

材料二 对于满洲,不以复仇为事,而务与之平等共处于中国之内,此为以民族主义对国内之诸民族也。对于世界诸民族,务保持吾民族之独立地位,……以期与诸民族并驱于世界,以驯致于大同,此为以民族主义对世界之诸民族也。

——孙中山《中国革命史》

材料三 风云突变,军阀重开战。洒向人间都是怨,一枕黄粱再现。红旗越过汀江,直下龙岩上杭。收拾金瓯一片,分田分地真忙。

——毛泽东《清平乐·蒋桂战争》(1929年)

(1)据材料一,概括太平天国分配土地的办法。结合所学知识,指出该办法体现的核心思想。(2)据材料二,归纳孙中山在民族方面的革命主张。结合所学知识,指出辛亥革命的最大功绩。

(3)据材料三并结合所学知识,指出“分田分地”是哪一重大行动?毛泽东在这一时期探索出的革命道路是什么?综合上述材料,概括中国近代民主革命的主要任务。

材料一 ……英国商民居住通商之广州等五处,应纳进口、出口货税、饷费,均宜秉公议定则例,由部颁发晓示,以便英商按例交纳。

——《南京条约》

材料二 日本臣民得在中国通商口岸城邑,任便从事各项工艺制造,又得将各项机器任便装运进口,只交所订进口税。

——《马关条约》

材料三 各省督抚文武大吏暨有司各官,于所属境内均有保平安之责。如复滋伤害诸国人民之事,或再有违约之行,必须立时弹压惩办,否则该管之员,即行革职,永不叙用,亦不得开脱别给奖叙。

——《辛丑条约》

(1)根据材料一,概括英国人在中国取得的特权。结合所学知识指出其侵略的目的。(2)根据材料二,概括日本在中国取得的特权。英法美等国是否可以享有?说明理由。

(3)归纳材料三中列强对中国官吏的要求是什么?说明了什么问题?

(4)结合所学知识指出材料中的三个条约对中国社会性质的变化分别产生了什么影响?

5 . 阅读材料,回答问题。

材料一 哥伦布探险队1492年起航之前,不仅是美洲大陆不为外界所知,中国和欧洲相互之间也了解甚少。然而,一个世纪之后,整个世界的面貌发生了巨大改变:西班牙的大型帆船航行到了中国的港口,带来了非洲人在南美采集的银矿;西班牙的商人们则从墨西哥的中间商那边买到了中国的丝绸;而寻找消遣方式的有钱人,纷纷点燃从美洲进口的烟叶。烟草、马铃薯、火鸡从美洲传到欧洲,欧洲人则带着小麦、马匹和麻疹来到美洲。除了白银,欧洲人从美洲带来的农作物(土豆、番薯和玉米),在中国社会的发展方面起到了关键性的作用。

——摘编自新闻晚报《“哥伦布大交换”如何改变地球》

材料二 从16世纪开始,跨国长途贸易成为欧洲资本积累的主要手段。有人把当时全球贸易格局概括为两个大三角:一个是东方或亚洲三角;另一个是大西洋三角。西方史学家布罗代尔说“美洲白银1572年开始一次新的分流,马尼拉大帆船横跨太平洋,把墨西哥的阿卡普尔科港同菲律宾首都马尼拉连接起来,运来的白银被用来收集中国的丝绸、瓷器和印度的高级棉布、以及宝石、珍珠等物品。”

——摘编自高德步主编《世界经济史》

材料三 由于欧洲水手探索世界海洋并建立起远洋贸易的航线,全球贸易和物种交流发展起来。……地理知识的积累使他们能够把世界各地区通过便捷的贸易网络连接起来。然而,商业交流并非是全球网络的唯一结果。粮食作物、牲畜品种、病菌与人类移民也漂洋过海,极大地影响着全世界的各个社会。农作物的移植和牲畜的传播改善了人类的营养状况,增加了东半球的人口。外来的病原体引发的传染病使美洲和太平洋岛屿上的土著人大量减少。大量移民和人类群体的迁移改变了美洲的社会文化图景,加速了世界人民的融合。欧洲的航海探险、远洋贸易网络以及哥伦布交换使得世界各地区相互依存,推动了全球一体化进程。

——(美)杰里·本特利《新全球史——文明的传承与交流(下)》

(1)请根据材料一、概括“哥伦布大交换”的主要内容。

(2)依据材料二、归纳当时海上贸易的特点。并分析其兴起的主要条件。

(3)依据材料三、并结合所学,概括新航路开辟的世界性影响。

材料一 由于天下一统成为各国诸侯共同追求的目标,便逐渐形成以华夏为主干、连接蛮夷戎狄为一体的天下一统的国家观。《荀子·正论》将其归纳为“五服之制”,即对四夷实行羁縻政策,只要求他们承认天子的统治地位,定期向天子贡献方物,以此把四夷囊括在华夏的一统天下之中。其中虽然有严辨夷夏的思想成份,但人们已把蛮夷戎狄看作统一天下不可分割的组成部分。比之前代,这种变排斥为相融的民族意识已经具有很大的进步,它对于中国成为统一的多民族国家产生了深远的历史影响。

——章义和《从华夷观念的演变论中华民族的多元一体化》

材料二 唐王朝处理州郡之外的附属国家、人群和地区的边疆控御模式,可以说代表了中国历史上外儒内法的专制君主官僚制这样一种国家建构模式的边疆治理政策。粗略地说,它就是以册封和朝贡为主要制度的羁縻体系。这一套控御边疆的制度体系为后来的王朝所继承并加以发展。处于羁縻或册封地位的依附者,经历从宋元土官和明清土流并置、改土归流等步骤而被逐渐内地化,被纳入府县管治体系。

——摘编自姚大力《追寻“我们”的根源——中国历史上的民族与国家意识》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“天下一统的国家观”初步形成的时间,并概括其历史影响。(2)根据材料二并结合所学知识,简述唐王朝进行“边疆控御”的主要举措。 “这一套控御边疆的制度体系为后来的王朝所继承并加以发展”,请分别以元朝、明朝的一例史实予以说明。综合上述材料,概括古代中国边疆治理的演变趋势。

材料一 吾国何时可稻产自丰、谷产自足,不忧饥馑?吾国何时可自产水笔、灯罩、自行表、人工车等物什,供国人生存之需?吾国何时可行义务之初级教育、兴十万之中级学堂、育百万之高级学子?吾国何时可参与寰宇诸强国之角逐?

——《十问未来之中国》,刊载于1929年上海《生活周刊》

材料二 以邓小平南方讲话为先导,中共十四大明确指出了中国制度变迁的目标。这堪称中国新时期的第二次思想解放。随着邓小平南方讲话,我国对外开放从沿海逐步向内地推进,在地理区域上进一步开放。到2001年12月,中国对外开放进入新阶段。

——摘编自萧国亮、隋福民《中华人民共和国经济史》

材料三 中国国内生产总值和对外贸易简表(部分)

| 国内生产总值 | 由1978年的3679亿元,提高到2020年的100万亿元。 |

| 对外贸易 | 从1978年到2004年中国为世界贸易增长做出了12%的贡献。 2013年至2019年中国对全球经济增长的年均贡献率接近30%。 |

| 加入WTO的3年里,中国进口了大约1.2万亿美元的商品。 |

——据吴恩远等《改革开放的中国与世界》整理

(1)材料一的作者生活在哪一政府统治时期?根据材料一概括当时中国的社会面貌。(2)写出材料二中“中国制度变迁的目标”的具体“目标”和“对外开放进入新阶段”的标志性事件。

(3)根据材料三,归纳我国改革开放取得的主要成就。综合上述材料,谈谈你从我国改革开放的进程和成就中获得的启示。

材料一 美国学者昆廷·斯金纳尔讲道:“乡村居民必须先维持自己,才能以剩余产物维护城市居民,所以,要先增加农村产物的剩余,才谈得上增设城市。”近代中国城乡间矛盾对峙关系的存在和日渐加剧,造成广大乡村经济的残破和农业生产者的贫困,导致近代城市的畸形发展和近代中国城市整体发展水平受到诸多制约,使近代中国城市化发展无法得到必要的物质基础支撑,从而不可能健康、快速地发展。

——摘编自何一民《近代中国城市与社会变迁》

材料二 1950—2025年中国城乡人口以及城镇化率演变示意图

——摘编自顾朝林著《中国城镇化》

(1)根据材料一并结合所学知识,从经济的角度归纳“导致近代城市的畸形发展和近代中国城市整体发展水平受到诸多制约”的主要因素。(2)根据材料二、概括新中国城市化进程的主要趋势,并简析形成这一趋势的政治保障

材料一 1904年1月13日,清政府公布了由张之洞、荣庆、张百熙主持重新拟定的一系列学制系统文件,这些文件统称《奏订学堂章程》。颁布后,在朝野的合力推动下,新式学堂高速发展,规模急剧扩大。新式学堂取代学校、书院、学塾,最终成为定局。传统风俗教化也转变为社会教育,普及识字,推广新知。而全盘接受西式教育体制及其知识系统,导致中国的知识体系前后两分。因操之过急,以及官绅趁机渔利,期间也出现名实不符等诸多弊端,加重了民众负担,激化了社会矛盾,导致各地毁学风潮此起彼伏。

——摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史·晚清卷》

材料二 中华民国成立后,革命人士对教育投入了极大的心血,倡导培养新型国民,他们将具有独立的人格、开放而自由的人生价值、新型的国家观念和建设新型国家的本领。从本质上讲,这种新式教育是受西方天赋人权思想的影响,也是以人为本的。从国民教育的思路出发,民国初期的教育家又具体提出了军国民教育、实利教育、美感教育,三者相辅相成,旨在将培养新国民落到实处。

——摘编自郝莫云《辛亥革命与中国近代教育》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳清末新式学堂发展的原因,并概括新式学堂存在的弊端。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括民国初期新式教育发展的特点。

材料一 文艺复兴时期,人们对文学、艺术等方面的巨大成就极为欢欣。他们认为这是一次精神的新生,而不是像花开花落那样,只是周而复始的重复。

——摘自保罗·富尔《文艺复兴》

材料二 马丁·路德认为,恩典是要通过人的信仰来实现的。马丁·路德的这种新的恩典说在基督徒与上帝之间建立了直接联系,否定了人们对教廷、教皇、仪式和神职人员的崇拜。

——摘自朱孝远《德国宗教改革与马丁·路德的贡献》

材料三 启蒙思想家对那个时代面临的思想任务和社会要求进行反思,他们所提出的那些社会原则,如思想和信仰(宗教)自由、法律面前人人平等的思想、经济上的自由和不受(封建)国家干预、人民与统治者的相互制约等,已成为现代社会中的重要思想观念。

——摘编自何平、曾祥裕《从概念史的角度看启蒙运动》

(1)你如何理解材料一中的“精神的新生”?结合所学知识,写出两个该时期文学艺术方面的2个代表人物。(2)揭开宗教改革序幕的事件是什么?据材料二归纳宗教改革的内容。

(3)据材料三、概括启蒙思想家的主要观点。结合所学知识,分析启蒙运动的精神内核是什么?