材料一 14世纪至16世纪,文艺复兴运动兴起,资产阶级思想家并没有单独提出理性主义,但他们把理性贯穿于人文主义的整个内核并置于崇高的地位。……人文主义者用“人性”来反对神权,竭力歌颂人的价值。……提出幸福就在人间,肯定现世生活,肯定人应当追求凡人的幸福,即爱情、财富和荣誉。……人文主义者认为,人类应当按照自己的本性生活,享受现实的物质生活和精神生活。

——摘编自李晓燕《浅议西方文化对“理性”的探讨》

材料二 17世纪的理性主义者在西方知识分子心中建立了自然秩序和人类天赋这两个相互补充的观念,“这两个观念赋予了18世纪的启蒙运动一种应付社会变化的行为模式”。如果说自然神论和牛顿的机械论世界观确立了一个严格遵循自然规律的自然世界,那么同时期迅猛发展的自然法学派则确立了一个依照社会契约而运行的宪政社会。……18世纪,法国启蒙运动把理性推向了极端,百科全书派的响亮口号就是“把一切都拉到理性的法庭面前来接受审判”。理性取代了上帝的至上地位,对一切传统的信仰和秩序进行了激烈的批判。

——摘编自《古希腊哲学对西方理性传统影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括文艺复兴时期人文主义的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出17~18世纪欧洲思想文化领域的变化,并说明此变化的影响。

材料

—摘编自潘教峰等《世界科技中心转移的钻石模型》

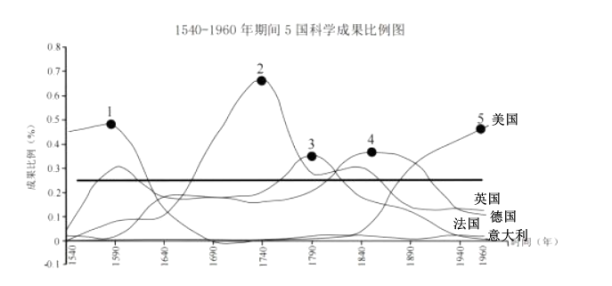

根据材料并结合所学知识,围绕“近代以来世界科技中心的转移”这一主题,自拟论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合;论据充分,表述清晰。)材料 1602年,意大利传教士利玛窦在北京绘制出《坤舆万国全图》,比较全面地介绍了欧洲人在地理大发现中获得的世界地理新知识。利玛窦本人在中外文著述中都说《坤舆万国全图》是他亲手绘制的,明代科学家李之藻等人在《坤舆万国全图》的序文中也有同样的说法,阮泰元《两仪玄览图》序文中亦提及此事。但近年来,美洲郑和学会会长李兆良提出,《坤舆万国全图》并不是利玛窦的作品,而是郑和为了准备第七次下西洋绘制的,“成图时间为1428~1430年”,该图“证明明代中国人比哥伦布先抵美洲”。李兆良所有演绎的逻辑起点是:《坤舆万国全图》“是利玛窦以奥特里乌斯的1570年世界地图为蓝本绘制的”,但《坤舆万国全图》上面共有“1114个地名,全部是中文标注,比奥特里乌斯的世界地图增加了几百个”,《坤舆万国全图》上这些多出来的几百个地名是从何而来的呢?他的结论是:这些多出来的地名“只能得自中国资料”,即15世纪前期郑和环球航行时所绘的中文世界地图。李兆良此处所说的“奥特里乌斯的1570年世界地图”,指的是奥特里乌斯(Abraham Ortelius)所编地图集《地球大观》中的一幅世界地图。《地球大观》于1570年首次出版,是世界史上第一部近代地图集。李兆良还写道:“《坤舆万国全图》有原本藏在南京,官吏们密谋以利玛窦顶替作者”,“官员们在原图上添加序言和有限地名,利用利玛窦名义公开”。李兆良主要依据两种文献:一是明代梁辀的《乾坤万国全图古今人物事迹》,二是《利玛窦中国札记》。对照一下梁辀原文,没有一个字可以支撑李兆良的观点。

——摘编自龚缨晏《〈坤舆万国全图〉与“郑和发现美洲”》

(1)根据材料并结合所学知识,指出利玛窦在北京绘制出《坤舆万国全图》的主要原因。(2)根据材料并结合所学知识,就李兆良的“新发现”谈谈史学研究应遵循的原则。

材料 宋代出版的各类农书数量统计表

分类 | 数量 | 占宋代农书比例 |

农业通论 | 13 | 9.22% |

农业气象 | 1 | 0.71% |

耕作、工具、水利 | 2 | 1.42% |

粮食作物 | 2 | 1.42% |

经济作物 | 24 | 17.02% |

观赏性作物(花、果、竹) | 55 | 39.01% |

蔬菜及野菜 | 4 | 2.84% |

虫害防治 | 1 | 0.71% |

蚕桑 | 2 | 1.42% |

畜牧.兽医(关于马的占本类68.97%) | 29 | 20.57% |

记述天文历法、自然物候的政令 | 8 | 5,67% |

——摘编自邱志诚《宋代农书考论》

(1)根据材料概括宋代所出版农书的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出这些农书出版的背景。

材料一 近代初期,西欧的商业和工业有了迅速的发展。西欧各国的贸易随着东印度群岛、非洲和南北美洲等新的海外市场的出现而大幅度增长,工业也取得了显著发展。英国采煤和炼铁业的发展为后来的工业革命打下了基础。这些经济上的进步推动了技术上的进步,后者转而又促进了科学的发展。远洋贸易刺激了造船业和航海业的发展,为了制造罗盘、地图和仪器,一批新的、有才智的、受过训练的工匠出现了。航海学校在葡萄牙、西班牙、荷兰和法国相继开办,天文学由于其明显的实用价值而得到认真的研究。

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史-1500年以后的世界》

材料二 天文学家将自己的理论建立在实际观测的基础上,依靠数学推理分析数据,他们渐渐放弃了托勒密的理论,转而接受哥白尼的宇宙观。不仅如此,一些天文学家开始将这种分析方法应用到力学研究当中去,作为一个分支科学,力学的研究对象是运动主体。到17世纪中期,精确观测和数学推理已成为力学和天文学的主要研究方法。正是依靠观测与数学,人们逐渐改变了对自然界的研究模式,并由此引发了一场科学革命。

——摘编自(美)杰里·本特利《简明新全球史》

材料三 在科学史上,没有哪一个时期比科学革命时期得到了更为详尽的研究,然而这一时期的起止年限仍然是一个谜。有人认为它起于1500年,止于1800年,越300年时间,而另一些人则认为科学革命仅仅是指17世纪的戏剧性进展。文艺复兴与科学革命的关系,在任何一种时间界定中都是决定性的因素。

——摘编自(美)狄博斯《文艺复兴时期的人与自然》

(1)关于科学革命的成因,材料一和材料二中的学者各是从什么角度予以分析的?并分析影响科学革命兴起的因素。(2)材料三认为科学革命的起止年限是个谜,结合所学知识,简述你对此的看法。

材料 古代治边思想大体形成于秦汉,发展和延续互清代,其内涵是动态变化的,各个时期的治边思想又有其特色(如下表所示)。统治者治边思想认识上的不断深化,与封建国家和边疆地区两者的发展密切相关。

| 历史阶段 | 治边思想 |

| 西汉 | 拓疆广地可使“威德遍于四海”,“守在四夷” |

| 唐朝 | “四海如一家”“德泽治夷”“守在四夷” |

| 元朝 | “华夷有别”与“内华夏、外夷狄”等观念比较淡薄 |

| 明朝 | “守在四夷”“华夷一家” |

| 清朝 | “守中治边”“守在四夷” |

——摘编自方铁、张维《论中国古代治边思想的特点、演变和影响》

选取中国古代史整体、部分、或某个朝代,对材料中的观点提出自己的看法,并加以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)

材料一 17世纪,欧洲天才辈出,培根和笛卡尔在1620—1640年间都出版了他们最具影响的著作。他们认为存在着一种真正的可靠的求知方法(归纳法)。并且他们认为一旦知道并采用这种真正的方法,一旦理解了自然力的真正作用,人类就可以使用这种知识来达到本身的目的。就可以驾驭自然、造福人类,就可以作出梦想不到的有用的发明,改进工艺水平,使人类富裕起来。在这种思想的指引下,新的发明和科学发现在各条战线上取得可喜进展;植物学、解剖学、实验生理学、化学、数学、物理学、天文学等等都取得了突飞猛进的发展。尤其是天文学和物理学的非凡成就,最终导致了17世纪令人吃惊的科学革命。

——摘编自涂为国《浅谈17世纪欧洲的科学革命》

材料二 19世纪的科学主义虽说只是一种思潮,但在第一次世界大战中它却超出了思潮的范围,直接变成了一种操纵性极强的魔力,让当时身处其中的人根本无法自拔。科学技术的发展不仅为当时的交战各方都提供了杀伤力极大的新式先进武器,而且在这种极端的技术狂热中,交战各国的战术战略也变得极其嚣张。

——摘编自余忠剑《科学主义与第一次世界大战的爆发》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括17世纪欧洲近代科学发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析19世纪科技发展对一战的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈从西方近代科技发展中获得的启示。

材料一 公元前27年,罗马帝国建立。公元1~2世纪,罗马帝国出现了相对安定的局面。帝国前期,意大利和行省的手工业也得到显著的发展。在西部,罗马和高卢商人沿莱茵河、多瑙河到达北海和波罗的海,在不列颠和斯堪的纳维亚进行贸易。东部的希腊和埃及商人则驶出红海,经阿拉伯到达印度和斯里兰卡进行贸易,以金银换取东方的香料、宝石、精致的工艺品和纺织品。在屋大维统治时期,罗马人开始利用季节风远航印度。

——摘编自吴于廑齐世荣《世界史·古代史编》(上卷)

材料二 在公元750年建立的阿拔斯王朝首都巴格达,其百货齐全的商场里,既有各种本地的产品,也有各国商人运来的中国的丝绸和珠宝、印度的钻石和香料、非洲的黄金和象牙、欧洲的琥珀和玛瑙。中世纪阿拉伯帝国各族人民在吸收融汇东西方古典文化的基础上共同创造了阿拉伯文化。阿拉伯文化主要是由阿拉伯本土文化和伊斯兰文化以及希腊、波斯、罗马和印度等外来文化构成。阿拉伯文化在宗教、哲学、自然科学及人文科学等领域都曾取得举世瞩目的辉煌成就。阿拉伯人把古代印度、中国文化成就介绍到西方,又把阿拉伯的天文学、医学知识和伊斯兰教传播到中国等东方国家。这对于东西方文化的交流起到了很大的促进作用,对亚洲、非洲、欧洲和中国文化的发展都产生了深刻的影响。

——摘编自哈力木杜山艾力《浅析阿拉伯文化的历史渊源和对世界文化的贡献》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,归纳罗马帝国与阿拉伯帝国的相似之处。(2)根据材料二并结合所学知识,指出阿拉伯帝国对世界文明的贡献。

材料一 晚清的改革变法从浅层次到深层次、低层次到高层次,再到全面系统的展开,沿着“更法”(整顿旧法,革除弊政)到“借法”(效法西方,变),再到“变成法”(变革陈旧的法令制度),直到“改中法为西法”(改弦更张,建立新制度、新国家)的轨迹向前推进。封建专制制度的堤坝逐渐动摇溃决,洋务运动动摇了根基,戊戌变法打开了缺口,清末新政和立宪运动与民主革命汇合,这个堤坝也就彻底崩溃。

——摘编自徐松荣《晚清改革:从“借法”到“变法”》

材料二 原始工业化具有自下而上的特点,主要扎根于广大农村。在新中国成立前的一百多年时间里,中国从洋务运动一直到民国时期的工业化实践始终遵循着自上而下的改革,缺少原始工业化阶段。只有到新中国成立后,中国才开始了自下而上的改革,尤其是毛泽东提出了乡村工业化的战略思想,成为中国原始工业化的火种。1978年以后,政府对商品经济的重视和市场化改革导向激发了国内市场活力,成功实现了以乡镇企业浪潮为标志的原始工业化阶段。……这些乡镇企业由未受教育的农民构成、组织、管理,也正是这样一些农民在20世纪末亲手点燃了中国的工业革命。

——摘编自文一《伟大的中国工业革命》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清近代化探索的总体特点。(2)根据材料二、分析新中国成立以来,中国工业化快速推进的因素。

材料一 纵观历史,中国古代乡村治理模式的演变可分为三个阶段:秦朝建立后,在全国推行郡县制,在县以下设若干乡、亭。乡、亭以下设里,“乡”和“里”成为中国乡村制度里最为重要的两级组织。乡官主要由官派产生,附以民间推选,并享有俸禄品秩。由此,中央王朝体系几乎将权力的触角延伸到最基层的乡村。隋唐以来,“乡”的功能逐渐弱化,但乡村的治理依然受地方政府控制,同时依赖乡绅。士绅受官府委托,是国家权力在乡村地区的延伸,同时又熟悉当地的风土人情,可以作为老百姓的代言人。官僚与绅士作为中国传统社会的政治精英人物,在古代乡村治理过程中,既有协作又有冲突,分别担当了不同的角色。北宋至清末,这一时期,为巩固皇权在乡村的统治基础,“县”以下实行保甲制度,基于族权庞大的宗族组织,建立以士绅为纽带的乡村自治体系,这一阶段的乡村治理基本以乡绅为主。

——摘编自朱亮《中国古代乡村治理模式演变及其特点》

材料二 西方的自治是相对于他治而言的,即自己治理自己。这一自治观念传入中国,本土化为中国的乡绅治理。乡绅治理并非严格意义上的自治,因为治理的主体是乡绅,而治理的对象则是包括乡绅在内的基层群众。这种自治观念不仅忽略了民主权利的内核,而且突出了其工具性的价值。清政府利用自治作为防止民众进一步“滋事”的幌子。在工具性“自治”观念大行其道的同时,强调民主权利的自治呼声也不乏少数……但被予以贯彻却是中国共产党领导的工农运动,从实践层面推动了“自治”观念的中国化,即在外部力量的引导下,发挥基层群众的主体性作用,以实现基层社会的有效治理。

——摘编自刘凤雪《近代中国基层社会治理结构的变迁与“自治”观念的中国化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代乡村治理的发展演变,并分析乡绅治理的意义。(2)根据材料二并结合所学知识,简评近代中国的基层自治。