材料一 南洋是近代华人移居海外的主要地区。据统计,侨居马来亚(马来西亚的前身之一)的华人1931年为170.9万人;1934年为190.7万人;1938年达到222万余人。华侨中,“千百十万之富豪相继出现”,锡矿、橡胶等产业都被华侨掌握。侨汇约始于19世纪60年代,1902-1936年中国侨汇年均2.5亿元。1937年则达到4.74亿元,1938年国民政府在南洋“加紧吸收华侨汇款”,侨汇更达6.44亿元。

——摘编自林金枝主编《华侨华人与中国革命和建设》等

材料二 新中国初期,由于遭遇经济封锁,中国的外贸规模很小,平衡国际收支困难。1950年-1988年,我国外贸逆差共计61.24亿美元,而同期侨汇约96.1亿美元,其中给侨属的小额赡家款占多数。国家通过提供专供生活物资等手段,将这些侨汇集中起来,同时又积极争取投资性侨汇。广东、福建两省的华侨投资公司吸收的资金,以1952年为100,“到1955年就为305%"。

——摘编自任贵祥《新中国三十年侨汇政策研究(1950-1980)》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪30年代后期南洋侨汇的变化趋势,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳侨汇在新中国初期所起的作用。

材料一 张謇是中国近代职业教育的重要开拓者,他认为:“世界今日之竞争,农工商业之竞争也;农工商业之竞争,学问之竞争也”,“有实业而无教育,则业不昌”。他在回顾办学历程时说:“因南通棉产著名,首先创设大生纱厂”,“纺纱需棉,须产棉地,乃创立通海垦牧公司。有棉产地,须讲求改良棉种及种法,又创立农业学校,此校在省立农校之前;纺纱需专门人才,又设立纺织学校,此校为全国仅有”。他还说:“农学校之学生,不能为农夫之所为,是可谓学生,而不能谓农学生”。

——摘编自程绍珍《张謇与中国近代职业教育》

材料二 中国共产党领导的苏区职业教育在人民期盼中、社会诉求中发展而来。需要宣传反封建的文艺人员,就设立高尔基戏剧学校;需要救死扶伤的医护人员,就设立红军卫生学校;需要持筹握算的会计人员,就设立财经学校。办学经费来源主要有工会承担、合资入股、个人捐助等方式。党与人民同甘共苦,想方设法为教学创造条件。红军大学就地取材,自来水是从高处用竹筒把水引过来,住房是利用大树的树杈建造;医学学校门板当黑板,沙盘和木笔作为纸和笔,学校还借用民间桌凳做课桌,学生使用的教材均由教师利用课余时间自己动手编写油印。

——摘编自孟京奥、雷前虎《中国共产党发展职业教育的苏区探索》

材料三 改革开放后,我国高职教育迎来发展的春天。1985年,《中共中央关于教育体制改革的决定》提出要大力发展职业技术教育,高等职业技术教育正式纳入国民教育体系。1996年,《中华人民共和国职业教育法》的颁布标志高等职业教育建设迈上法制化轨道。进入21世纪,我国高等职业教育迅猛发展,从2000—2018年,高职学校数从442所增加至1418所;全日制高职在校学生数从100.9万人增长到1133.7万人;高职院校专任教师从8.7万人激增到49.8万人,我国已经建成了世界上规模最大的职业教育体系。

——摘编自宋乃庆、郑智勇《新中国成立70年来我国高等职业教育发展探析》

(1)根据材料一,概括张謇的思想主张。(2)根据材料二,归纳中国共产党在苏区创办职业教育的经验,并结合所学知识分析其意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析改革开放以来我国高等职业教育迅速发展的原因。综合上述材料,谈谈你对发展职业教育的认识。

材料一 11世纪末以降,西欧的教育发生了大的变化。随着欧洲社会经济的发展,尤其是城市的兴起,市民生活的活跃,社会对法律、医学等专门人才的需要量大增。为了满足这些对专业知识、技能学习训练的需要,中世纪大学逐渐发展起来。其中著名的有意大利的博洛尼亚大学,法国的巴黎大学,英国的牛津大学和剑桥大学。

——整编自朱寰主编《世界古代史)

材料二 英国传统大学和非传统大学之比较

| 传统大学 | 非传统大学 | |

| 咸立时间 | 13一16世纪 | 19世记以后 |

| 办学者 | 教会 | 政府。私人捐助 |

| 办学宗旨 | 实施精英教育 | 开展普通教育与专业教育,满足工业发展需要 |

| 课程设置 | 古典人文课程、基础理论课程 | 专业技术应用课程,职业技术课程 |

| 人才培养 | 神职人员、政府官员、社会精英 | 各行各业专业及技术人员 |

| 学生来源 | 皇室、贵族及富家子弟 | 中产阶级和普通百姓子弟 |

| 教师成分 | 神职人员 | 专业教师 |

——整编自徐继宁《英国传统大学和工业关系发展研究》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,归纳西欧中世纪大学兴起的原因。(2)根据材料二,概括19世纪以后英国大学教育发展的趋势并分析其对社会发展的影响。

材料一 在中世纪的修道院学校中,学生学习基督教的基本教义和清规是首要的任务。在10世纪,意大利的一些大城镇中出现私立的写作和算学学校,教授阅读、写作、商业代数和簿记,学生大多是工匠和商贩的孩子。教皇、皇帝或国王给很多大学颁发特许状,给予大学及其学生以某些特权,其中最重要的是大学拥有司法权。在中世纪的欧洲,大学教育是最高等级的教育,全社会人口中只有少数人能够接受这种教育,而能够最终完成学业得到学位的人更少。

——摘编自王挺之《欧洲中世纪的教育》

材料二 工业革命时期的英国,涌现了许多为普通人开设的技术学校和大学学院。在伦敦技术学校中,周工资劳动者占全体学生数的2/3。这些学校以传授自然科学知识为宗旨,着眼于学科的有用性。19世纪初,议会开始颁布工厂法,强制儿童实施教育。1839年,议会拨款20000英磅作为初等教育的经费。1841年,英国男子识字人数占67.3%,1851年达69.3%,同期,女子识字人数从51.1%上升到54.8%。

——摘编自潘迎华《英国近代教育与工业化关系研究》

(1)据材料一并结合所学知识,简析中世纪欧洲教育的局限性及其所蕴含的积极因素。(2)据材料二并结合所学知识,概括近代英国教育的显著特点及其历史作用。

(3)据材料一、二,归纳教育发展的普遍性规律。

材料一 自十八世纪末十九世纪初开始,英国各地相继出现了向以工人为主体的群众讲授科学技术知识的教育组织或教育运动。其中影响较大的有技工讲习所、工厂学校、工艺美术运动和劳作学校等。民间讲习所和教育运动的兴起反映出以工人为代表的民众对职业教育的巨大需求,但由于缺乏官方支持和资金保障等因素,这些民间对职业教育的尝试或逐渐消亡或改变了其原有的教育目的,不再专注于职业教育。《工匠、徒弟法》和《济贫法》的出台虽然代表着英国政府对教育的干预,但带有明显的济贫性质,以维护社会稳定为主要目的,英国重视古典教育、轻视职业教育的传统使得英国政府长期以来并不重视职业教育。随着法、德等国工业水平的迅速发展,其生产的先进工业产品以及几次世博会上的技术展示给英国带来了不小的震动。

——摘自王宇翔《英国职业教育制度变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括当时英国职业教育发展的特点和不足之处。

材料二 1951年,教育部在北京召开第一次全国中等技术教育会议。1952年3月,政务院颁布《关于整顿和发展中等技术教育的指示》,同年教育部颁发《中等技术学校暂行实施办法》。明确培养技术人才是国家经济建设的必要条件,而培养大量中级技术人才尤为当务之急。中等技术学校按性质分为工业、交通、农业、林业等类,按程度分为技术学校和初级技术学校两种。前者招收初中毕业生,修业年限2~4年,后者招收小学毕业生,修业年限2~4年。中等技术学校要重视学生的实习,规定中等技术学校的普通课授课时数一般应以不少于授课总时数的25%、不多于45%为原则。学生的实习应列入教学计划,除校内实习外,并要求学生到工厂、农场(农村)等进行实习。学校与企业或业务单位试行建立定期交流技术课教师和技术人员的制度。1952年,全国中等技术学校已有1701所,在校学生达到635609人,为新中国经济建设培养了一大批技术人员,成为各条战线上的骨干。

——摘编自孙琳《新中国职业教育的发展与变革》

(2)根据材料二,归纳新中国初期中等职业教育发展的条件和概况。结合所学知识说明其历史意义。

材料一 他们虐待我们,不仅剥夺了我们应有的权力,而且使我们对公共事务一无所知。如果我们能够在我们所在的地区掌管自己的内部事务,那么,我们一定会了解公共事务及其一套机构,我们一定也会享有个人的威望。美洲人在社会中只能当奴隶,最多也不过是一个简单的消费者。连劳动也受到种种限制:不准生产西班牙国王所垄断的产品,不准建立西班牙本身所没有的工厂,连生活必需品的贸易都被西班牙人专门控制。在美洲各省之间设置了种种障碍,使省与省之间互不接触、不了解、不往来。我们的地只准种植蓝靛、谷物、咖啡、甘蔗、可可和棉花。

——摘编自西蒙•玻利瓦尔《牙买加来信》

材料二 尽管革命后拉美各国宪法均明确规定了选举程序和制度,但并未得到真正遵守。通过兵变等非宪法方式上台的做法十分普遍。如墨西哥在1824年~1848年期间,曾发生250次兵变,更换了31个总统。 尽管各国均声称主权在民,但所谓的人民实际上只是极少数上层精英。各国宪法均将财产、教育科度、牲别、种族作为政治参与的条件,政治体制的寡头特征十分突出。

——摘编自刘波《拉丁美洲政治发展进程研究》

(1)据材料一,概括西班牙在拉丁美洲采取的殖民统治措施。

(2)据材料二,归纳拉丁美洲独立后的政治发展特征,结合所学知识分析产生该特征的原因。

(3)综合以上材料,结合所学知识,评价拉丁美洲民族独拉运动。

材料一 1700年前后,英格兰每年的煤炭产量大约是250万吨。英国的经济能比荷兰更长久、更持续发展的原因,可以归结为英国有丰富的煤炭资源,并且较早、较大规模地进行开发利用。随着英国人口增长,到16世纪晚期,可供做燃料的森林面积缩减,英国面临一场能源危机。1640~1649年间木材价格比1450~1459年间上涨了约5倍。英国在18世纪靠大批开发煤炭这种能源储备摆脱了木材短缺的困境。煤的使用逐渐从单纯提供热能向主要提供机械能转变。

——摘编自舒小昀《工业革命:从生物能源向矿物能源的转变》

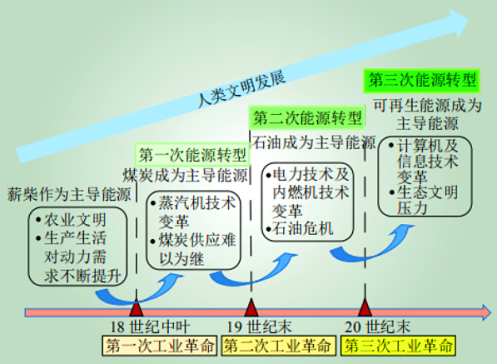

材料二 能源转型示意图

——摘编自张宁等《国内外能源转型比较与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代早期英国能源转型的背景。

(2)根据材料一、二,并结合所学知识,归纳国际能源转型的规律特征。

材料一 1840~1894年,中国几种主要农产品商品增长率大致如下:粮食为59.2%,棉花为32%,土丝为105%,茶叶为79%。这表现出农产品商品率不断提高。传统的“重农轻商”思想受到批判,清政府迫于形势也不得不改弦更张,变抑商为“恤商”。在开埠通商的驱动下,近代商品市场迅速发展,大批洋货输入逐步排挤土货,成为市场上的主要商品。洋行、买办商业的兴起,民族资本主义工商业的产生与发展,取代了原有的官商、私商地位,成为市场上的主导力量。

——摘编自李颖《中国近代市场变迁及市场经济的产生》

材料二 进入20世纪90年代后期之后,长期因扰我国的短缺经济时代基本结束,买方市场形成,扩大需求成为经济工作的重要内容;城乡居民生活向小康目标迈进的同时,工业化也进入中期阶段,工业发展和城市化发展速度加快,转变增长方式和解决城市建设和农民工问题成为当务之急;以建立社会主义市场经济体制为目标的改革,进入了攻坚阶段;经济结构调整的途径转向主要依靠加大科技投入和存量重组。从以上情况,我们可以看出政府仍然是经济发展的主角,而随着中国经济总量的迅速扩大和财政收入的大幅度增加,我国的投资能力也迅这提高。此外,我国政府的财力也越来越大,既能够承担起诸如三峡工程这样投资大的高效工程,也能够承担起诸如“退耕还林”、治理污染这样的“不赚钱”项目。

——摘编自武力、张林鹏《改革开放40年政府、市场、社会关系的演变》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近代市场经济发展的主要表现并分析其原因,

(2)根据材料并结合所学知识,归纳20世纪90年化后期我国经济社会发展呈现出的新特点。

| A.科技革命深刻改变世界 | B.科学社会主义思想诞生 |

| C.欧洲启蒙运动达到高潮 | D.基督教神学历史观瓦解 |

材料一 晚清国内公债筹募概况(节选)

| 公债名称 | 时间与用途 | 筹募额定数 | 实际额度 | 具体承销情况 |

| 西征借款 | 1878年西征善后及新疆建设 | 350万两 | 认购150万两 | 成立乾泰公司借款 |

| 昭信股票 | 1898年战争赔款 | 1亿两 | 认购2000万两 | 户部通过银行、钱庄筹款 |

| 湖南公债 | 1910年地方财政 | 120万两 | 转外债 | 外资银行承销 |

| 爱国公债 | 1911年镇压辛亥革命 | 3000万元 | 不足1200万元 | 资政院委托大清银行办理,实为向亲贵及官员摊派 |

——摘编自刘杰《辛亥鼎革与财政举债:晚清民初“爱国公债”的发行与偿还》

材料二 1949年12月,中央人民政府委员会决定来年发行第一期人民胜利折实公债,总额为1亿分,华东区分担45%,上海市分担华东区的66.6%。上海市组建了公债推销委员会,深入宣传,“购买公债不但还本,而且付息……是争取人民解放战争最后胜利的重要保证”。《解放日报》为公债开设了答疑专栏。工商界巨擘带头认购,群团组织还推动了公债认购竞赛,最终圆满完成目标。

——摘编自孔祥成、牛茹琪《从首笔国债发行看新中国初期中共的城市社会动员能力》

(1)依据材料一并结合所学知识,归纳晚清公债发行的特点,并分析其影响。(2)依据材料二并结合所学知识,分析新中国发行人民胜利折实公债圆满成功的原因。