材料一 为国家而死是种荣耀(节选)他们蹒跚而行,眼里充满了血丝。所有的人都一瘸一拐,所有的人都瞎了;他们筋疲力尽;甚至对身后轻轻落下的毒气弹的呼啸声也充耳不闻。毒气!毒气!快,小伙子们——慌乱中摸索着,刚刚来得及戴上笨重的钢盔;但还有人在喊,在跌跌撞撞地行走挣扎着,像是置身于火里或石灰里。透过泪水模糊的眼镜片和密集的绿光,宛如置身于绿色的海洋,我看见他在下沉。……他跌向我,摇摆着,窒息着,下沉着。我们把他扔在上面的马车后大步前行,……他垂下的脸,像一个罪恶的魔鬼;如果你能听到,一次震动,都使他腐烂的肺部汩汩流出血沫,如癌症般惹人生厌,像反刍恶心的食物一样痛苦,无辜的舌头上有无法治愈的痛。我的朋友,你不应该以巨大的热情告诉孩子们,让他们追求那些绝望的光荣,“为国家而死是种荣耀”,这是古老的谎言。注:威尔弗雷德·欧文在1915年入伍并在西线服役,1917年3月,他负伤并被送回家。1918年8月他宣称可以继续服役后,重新返回战场。11月7日,也就是休战前四天,当他试图穿越桑布尔运河时,死在了德国的机枪下。这首诗歌写于1917年,即欧文战死的前一年。

材料二

1914年 | 弗朗索瓦·斐迪南大公遇刺 |

1915年 | 德国潜水艇击沉英国“路西塔尼亚”号;日本向中国提出“二十一条” |

1916年 | 凡尔登战役和索姆河战役 |

1917年 | 德国重新实行无限制潜艇战;美国对德国宣战;布尔什维克革命。 |

1918年 | 《布列斯特—里托夫斯克和约》;英国妇女获得普选权。 |

1919年 | 巴黎和会 |

1920年 | 国际联盟第一次会议 |

1923年 | “土耳其之父”凯末尔宣布土耳其共和国建立 |

1928年 | 英、法等国签订《非战公约》 |

…… | …… |

(1)《为国家而死是种荣耀》是描写一战的经典作品,结合材料和所学知识,说明其对研究一战的史料价值。

(2)根据材料,结合所学知识,以“一战与 ”为主题,拟定一个论题,加以阐述。(要求:完成填空,论题明确,史论结合,表述清晰)

材料一 史料一:1814—1815年的维也纳会议,形成了拿破仑帝国崩溃后英、俄、奥、普、法五强共治欧洲的均势格局。由八个国家全权代表签署的最后议定书和一系列附件,在规范国与国关系和行为准则方面发挥了重要作用,是世界近代史上最重要的多边外交文件。

史料二:1920年1月,国际联盟正式宣告成立。但是,美国因本国国会反对竟未能加入它所推动建立的国联,苏联因西方国家敌视而长期被拒之门外,德国、日本因图谋发动战争而退出国联,导致一战后千辛万苦建立起来的这一重要多边外交舞台代表性、权威性严重不足。此外,由于国联缺乏强制执行机制,实际上也不可能承担阻止国际纠纷和制裁侵略的任务,更无法阻止第二次世界大战的爆发。

史料三:1945年10月,联合国宣告成立,国际社会有了一个最具代表性、最具权威性的维护世界和平与安全的政府间多边组织。与此同时,由联合国衍生的国际经济金融组织,如世界银行、国际货币基金组织、关税及贸易总协定组织等先后宣告成立,在恢复战后全球经济秩序方面发挥了稳定器作用。

材料二 世纪之交,全球范围内的集团对抗不复存在,多边外交日益活跃。国际组织数量庞大,专业功能突出,涵盖政治、经济、军事、科技、教育、文化等各领域,在调节国家利益、地区利益和全球利益,维护世界和平、稳定、繁荣方面日益发挥重要作用。这期间,伊斯兰会议组织成员增加到近60个;亚太经济合作组织成员由初创时的12个扩大到20多个;东亚经济论坛、东亚—拉美合作论坛等名目繁多的多边外交机制让人目不暇接。1996年在曼谷诞生的亚欧会议,反映了全球和地区经济一体化新趋势以及地区新兴集团力量的上升。然而,美国作为唯一的超级大国,置现行国际规则和国际法于不顾,恣意破坏规则、竭力保障自己在多边外交中的特殊地位和权益。

——以上材料均摘编自于洪君《世界多边外交的回顾与思考(2012年)》

(1)根据材料一的三则史料探究国际多边外交的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二,结合所学知识,围绕世纪之交的国际多边外交提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

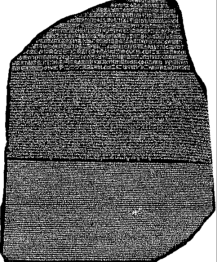

材料罗塞塔石碑(RosettaStone),制作于公元前196年,刻有古埃及国王托勒密五世登基的诏书。石碑上用希腊文字、古埃及文字和当时的通俗体文字刻了同样的内容,这使得近代考古学家得以有机会解读出已经失传千余年的埃及象形文字。

1798年7月,拿破仑率军远征埃及,他制定了前所未有的研究埃及的计划,从诸多领域精心挑选出175位学者,组成一支庞大的科学艺术考察团,收集和研究埃及历史。1799年8月,法军在尼罗河三角洲的拉希德村发掘出了罗塞塔石碑。1801年,法国被英国和土耳其的联盟打败,根据协议,战败国法国必须无条件地交出他们在埃及发掘的一切文物。次年,罗塞塔石碑被运往伦敦,后移至大英博物馆,成为镇馆之宝。

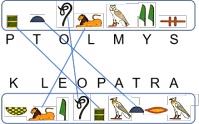

1802年,东方学家德·萨西获得了一份罗塞塔石碑拓片,他从希腊碑文中的专有名词切入,找出了代表“托勒密”(Ptolemy)和“亚历山大”(Alexander)之名的近似字组。

1822年,法国语言学家商博良在埃及菲莱神庙方尖碑拓片中发现了托勒密和克列奥帕特拉的名字,他顺着这条线索,继续研究专有名词。几个月后,他成功释读了亚历山大、提比略、图拉真等王名。虽然商博良只破译了碑文几千个符号中的111个,但古埃及文字之谜已经揭起一角。1822年9月29日,商博良在巴黎科学院召开的重要会议上宣读了《关于象形文字拼音问题致达西尔先生的信》,把自己的发现公诸于世,这一天是公认的一门新兴学科——埃及学的诞生之日。

(2)根据材料并结合所学知识,评析商博良对罗塞塔石碑的破译。

材料一 史料一 是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃,而常怨仇匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,乃募能使者。(张)骞以郎应募,使月氏……经匈奴,匈奴得之……后骞与其属亡乡月氏,至大宛。时大月氏既臣大夏而居,地肥饶,少寇,志安乐,又自以远汉,殊无报胡之心。骞竟不能得月氏要领。

——[西汉]司马迁《史记·张骞出使西域》

史料二 及开西域,遣张骞使大夏还,传其旁有身毒国,一名天竺,始闻有浮屠(佛陀,原指佛教的创始人释迦牟尼)之教。

——[北齐]魏收《魏书·释老志》

材料二 公元前60年,西域都护府设立,总护西域三十六国。有汉一代,中央政府任命的西域都护有20余人,以东汉的班超最为著名,汉和帝称赞班超“得远夷之和,同异俗之心”。除西域都护府等中央派出机构外,西域地方事务由汉朝册封的西域诸国君长具体管理。据《汉书·西域传》记载,这些地方官员达376人,“皆佩汉印绶”。自汉代以后,历代中央王朝,都把西域视为故土,设置机构行使管辖权,如东汉的西域长史府、唐朝的安西大都护府、北庭大都护府、元代的行省制、清代的伊犁将军等。1884年,清朝政府批准新疆建省,改称西域为“新疆”,实现政治体制的划一。在西域都护府的管护之下,古老的丝绸之路上,使者相望于道,商旅不绝于途,架起了东西方沟通交流的陆上桥梁,惠泽后世、影响深远。

——摘编自王珍《西域都护府:开创中央王朝有效管理西域的先河》

(1)根据材料一的两则史料探究张骞出使西域的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代管护西域的特点,并简析其影响。

材料一 史料一《周礼》记载:“大司徒之职,掌建邦之土地之图与其人民之数,以佐王安扰邦国。”

史料二

| 图中绘有山脉、河流、居民点,着重标出了9支军队的驻地、军队番号、防区界线、军事设施和行动路线。图幅中部的三角形城堡,是各支驻军的指挥中心。指挥城堡后面注有“甲钩”“甲英”的地方是军队武器、粮草的集聚地。 |

| 图:长沙马王堆汉墓出土的《长沙国南部驻军图》 | |

史料三《晋书·裴秀传》记载,裴秀曾提出制图六体:一为“分率”(比例尺),二为“准望”(用以确定地貌、地物间的相互方位关系),三为“道里”(用以确定道路距离),四为“高下”(相对高程),五为“方邪”(坡度起伏),六为“迂直”(实地高低起伏与图上距离的换算)。

材料二 传说大禹铸九鼎,鼎上即有九州地图,称《山海图》。

春秋战国时期,已经初步具有比例的概念,地图的基本要素已经具备,种类为军事图和各国各地区图。

汉代的地图种类更多,出现了地形图、城市图、宫殿图等,涉及的地域也扩大到汉朝周边。

西晋裴秀提出了“制图六体”的理论,并绘制了《禹贡地域图》,这是中国历史上最早的地图集。

隋唐时期的地图有了等高线的概念,有的还附有文字,记载了户口、赋税、山川等,形成了全国性的图经或图志,并成为朝廷制定和实施政令的依据。

南宋时期,印刷地图出现。

明代的地图《广舆图》开创了系统地使用图例和“计里画方”的制图方法,并经印刷而大量发行。

宋代至明代,各类航海图也相继出现。

明末时期,西方传教士将投影法、经纬度测量法带入中国。清朝政府在传教士的协助下,进行了大规模的经纬度测定,绘制了《皇舆全览图》和《乾隆内府舆图》,标志着中国传统制图技术达到顶峰。

——摘编自葛剑雄《中国古代的地图测绘》

(1)根据材料一的三则史料探究中国古代地图测绘的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。

(2)根据材料二并结合所学知识,围绕中国古代地图测绘的历史提炼一个论题,并加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料一 西晋末年,陈郡谢氏家族南渡。谢鲲墓志于1964年出土于南京,其文如下:

“晋故豫章内史,陈【国】阳夏,谢鲲幼舆,以泰宁元年十一月廿【八】亡,假葬(暂时浅埋)建康县石子罡,在阳大家墓东北【四】丈。妻中山刘氏,息尚仁祖,女真石。弟褒幼儒,弟广幼临,旧墓在荥阳(谢氏家族墓原在河南荥阳)。”

材料二 稽之往史,我民族若不能立足于中原、偏安江表,称曰南渡。南渡之人,未有能北返者。晋人南渡,其例一也;宋人南渡,其例二也;明人南渡,其例三也。风景不殊,晋人之深悲;还我河山,宋人之虚愿。吾人为第四次之南渡,乃能于不十年间,收恢复之全功,庾信不哀江南,杜甫喜收蓟北,此其可纪念者四也。

——1946年冯友兰·西南联大纪念碑碑文(节选)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括谢氏家族“南渡”的历史背景,并指出谢鲲墓志的史料价值。(2)根据材料二并结合所学知识,指出“第四次之南渡”的主要表现及其影响。

材料 史料一 蔗糖在汉代称“石蜜”,中国古代的“西极石蜜”和“西国石蜜”以至世界各国“蔗糖”(sugar、sucrose)一词中都包含“sacca”字根,来自梵文sakara。梵文sakara又有“石”的含义。汉代文献中的“石蜜”“西极石蜜”“西国石蜜”,指由西域入口的“石”糖;其中“西国”“西极”正是梵文sakara的对音,而“石蜜”是梵文sakara的意译。

——摘编自季羡林《糖史》

史料二 甘蔗,远近皆有。交趾(今两广及越南北部一带)所产特醇好……榨取汁如饴饬,名之曰糖,益复珍也。又煎而曝之,既凝,如冰,破如博棋,食之,入口消释,时人谓之“石蜜”者也。

——摘编自【东汉】杨孚《异物志》

史料三 甘蔗有甜味,助消化,稠浓、清凉,具有止痛、增加体力的功能。所以要减轻痛苦,可使用砂糖、gudA。糖蜜和其他蔗糖产品,以治疗各种疾病。

——摘编自古印度外科医书《妙闻集》

根据材料,提取三则史料中有关蔗糖的两项历史信息,并结合所学知识说明其史料价值。材料一 史料一 神农氏本是三皇之一。他看到人们得病,又到都广之野登建木上天帝花园取瑶草而遇天帝赠神鞭。神农尝百草多次中毒,都多亏了茶解毒。因誓言要尝遍所有的草,最后因尝断肠草而逝世。人们为了纪念他的恩德和功绩,奉他为药王神,并建药王庙四时祭祀。

史料二 《黑死病:大灾难、大死亡与大萧条(1348—1349)》,作者以黑死病为主题,参阅大量资料,尤其是选用了英格兰的主教登记簿、庄园档案等原始资料,阐述了黑死病给英格兰带来的影响。因为该书重要的学术贡献,英国近二十家知名高校图书馆、美国八十余家知名高校图书馆珍藏。

史料三 复旦大学附属妇产科医院,其前身是西门妇孺医院,因其创建时屋顶呈红色,故而被广大市民亲切地称为“红房子医院”。下图为该医院照片。

材料二 近代以来,世界医学活动中心的空间分布也有随时间转移的规律,其大致途径是:16世纪至17世纪初的意大利;17世纪上半叶至18世纪的荷兰和英国;19世纪初至19世纪中叶的法国:19世纪中叶至20世纪30年代的德国以及20世纪30年代以来的美国。世界医学科学中心的转移是多种因素综合作用的结果,新的生产关系发展、新的政治格局逐步形成的过程,必然伴随思想的解放和文化的嬗变,意大利的文艺复兴、英国和荷兰的清教运动、法国的启蒙运动、德国的古典哲学、美国的民族精神的形成都为科学中心的形成创造了精神文化环境。包括教育体制、知识内容、教育理念、教育环节和教学方法在内的教育改革往往是科学革命的先导。

——改编自左汉宾《近代以来世界医学科学中心转移现象探析》等

(1)指出材料一的三则史料的类型,并指出其史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,围绕世界医学活动中心转移的历史,提炼一个主题并加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

材料一 史料一 成书于12世纪的法兰西英雄史诗《罗兰之歌》,这样描述8世纪的法兰西英雄罗兰:“我会疯子般拼杀,为了可爱的法兰西,我愿把荣誉丢弃。我不妨拔出杜朗达尔(剑名)大战一场。”

史料二 意大利学者马尔西利奥在《和平保卫者》(1324年)一书中指出:“教会应该交出一切政治权力,国家应该对所属全体教俗臣民行使统治权,这样教会在信仰统一的情况下,应从政治上划分为若干国家教会,受国家统治者的约束而不属于教皇。”

史料三

1534年马丁·路德译成的德文版《圣经》

材料二 中世纪晚期,西欧近代民族主义萌芽。

14至16世纪,欧洲近代民族国家兴起。

17世纪,随着国家主权意识的加强,欧洲近代民族主义得到较大发展。这一时期国际法形成,外交制度建立。

18世纪晚期,法国大革命是欧洲民族主义形成的重要标志。

工业革命时期,欧洲民族主义不断扩展,欧洲国家对外加剧殖民扩张。

19世纪初期,欧洲民族主义普遍觉醒。

19世纪70年代,随着德国、意大利实现了国家统一,西欧民族国家建立的任务基本完成。

19世纪70年代以后,西欧民族主义进入到追求民族国家富强的新阶段,民族主义的性质随之发生变化。

一战前和一战期间,欧洲极端的民族主义盛行。

——以上材料改编自江红义《民族主义:历史沿革与前景展望》

(1)根据材料一的三则史料探究欧洲近代民族主义形成与发展的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二,结合所学知识,围绕欧洲近代民族主义形成与发展的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

10 . 近代以来全球国际人口的迁移,进一步密切了世界各地联系。阅读材料,回答问题。

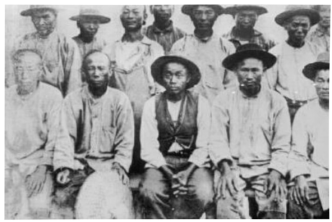

材料一:《黑奴吁天录》是美国斯托夫人所写的小说,讲述了黑人奴隶汤姆最初的主人因欠下债务,便将他以及女黑奴伊丽莎的儿子出卖抵债。伊丽莎携子出逃,最终辗转至加拿大;汤姆后来多次被卖,最后因拒绝说出逃亡女奴的下落,被奴隶主鞭打致死。

材料二:赴美铁路华工林立恒(前排左二)与工友的合影

材料三:近代以来全球国际人口迁移

时间 | 1500~1850年 | 1850~1945年 | 1945~2000年 |

主要移出地 | 欧洲、非洲 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

主要移入地 | 美洲 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

人口迁移数量 | 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 | 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 | 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985~1990年年增长率为2.59% |

——据邬沧萍《世界人口》等编制

(1)根据材料一和材料二,指出两则材料的史料价值,并结合所学知识对相关历史进行合理推断。

(2)结合材料和所学知识,对表中三个时期的人口迁移状况做出合理解释。