材料一 唐代丝绸之路上的商业契约大部分是买卖牲畜、奴婢的契约。由于牲畜和奴婢买卖涉及儒家原则且具有潜在的军事价值,必须符合唐律的规定,因此这些契约既是交易的记录和所有权的凭证,也是通关检查的证明。唐律要求任何人出卖男女奴婢、牛、马、骆驼、骡、驴,都必须于出卖三日内向市司领取“市券”,即市契。为了防止逼良为奴这样违反儒家伦理的行为,唐律要求核发“市券”的官员必须核实所买卖的奴婢是贱民一级,而且卖主必须提供5个有户籍的保人证明此奴婢并不是因贫寒而被诱卖的,最后还要审查“元契”即原主买该奴婢时的市券,才能发放“市券”。

——摘编自王亚伟《略述唐代丝绸之路上的商业契约——以吐鲁番契约文书为例》

材料二 契约精神是促进西方文明进步的内核精神。西方主要国家的契约一词均源于拉丁语“耐克逊(Nex)”,即“用铜片和衡具的交易”。这意味着远在古希腊、古罗马时期,西方就有了契约的概念。中世纪最主要的契约关系是将享有封地的权利和服从军役的义务联系在一起的封君封臣制,这一契约关系必定迁延到庄园组织结构内部,即领主与农奴的关系中。中世纪商品经济的发展,使契约意识得以扩散,最典型的是德意志北部商业城市为保护其贸易利益而结成的汉萨同盟,该同盟甚至为保护商业利益订立了政治军事性质的法律规定。商业契约成立的前提是双方地位平等,并拥有从事商业活动的自由与权利。随着商品贸易发展,自由、平等、理性与功利等原则,成为人们日常生活中处理相互关系的天然法则,为随后形成的社会契约论提供了有利的社会条件。

——摘编自张伟同《西欧中世纪契约精神研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括商业契约在唐代丝绸之路上扮演的角色。(2)根据材料二并结合所学知识,指出中世纪欧洲存在契约关系具体表现,并简要说明“契约精神是促进西方文明进步的内核精神”。

材料一1750年英国城镇人口约占全国总人口的21%,1851年增加到52%,城市人口首次超过农村人口。同时,城市的数量不断增加,1851年,英国已有580多座城镇,十万人以上的城市已有7个,移民人数约1790万人。这时期推动城市增长的因素有很多,如大型纺织和钢铁工业,海外贸易和服务业的急速扩张,铁路的延伸等,制造业城镇、港口城镇和休闲城镇层出不穷。英国的近代城市化并无先例可循,此时的英国又是处在自由主义时期,城市化发展产生了区域的非均衡性、城市基础设施不足和组织混乱等一系列社会问题。

——摘编自彼得·克拉克《欧洲城镇史》

材料二20世纪中后期,在城市化发展水平较高的西方发达国家中出现了逆城市化的趋势。这里的“逆”,并不是指城市人口的农村化,而是指大城市中心人口过度聚集,开始逐步向城市周边迁移,同时城市中心的部分工业、商业等经济活动也向周围蔓延扩散。随着逆城市化现象的发展,城市周围农村地区发展迅速,而城市中心出现了衰退趋势。

——摘编自曹立杰《中国城市化进程中的逆城市化研究》

材料三1978到2017年,中国城镇人口从1.7亿增长到8.1亿,中国经历了大规模快速城镇化过程。1984年10月,党的十二届三中全会出台《中共中央关于经济体制改革的决定》,明确要求“城市政府应该集中力量搞好城市规划、建设和管理,加强各种公用设施的建设,进行环境的综合治理。”党的十八大报告强调:“要根据实际,合理控制人口密度。建设一批产城融合、职住平衡、生态宜居、交通便利的郊区新城,推动多中心、郊区化发展。同时,有序推动数字城市建设,提高智能管理能力,逐步解决中心城区人口和功能过密问题。”

——摘编自《百年党史》

(1)结合材料一和所学知识,概括近代英国城市化的特点和原因。(2)结合材料二和所学知识,分析逆城市化现象出现的背景。

(3)综合上述材料和所学知识,总结改革开放以来中国城市治理的经验。

材料一 改革开放以来,随着中国对外开放程度的不断提高,我国经济的发展也不断融入世界经济的总体格局中。中国的商品出口贸易总额从1980年的181.2亿美元增加到2007年的1.218万亿美元,占到了全球商品出口贸易总额的8.8%,赶超美国位居全球第二。中国出口商品结构呈现不断优化的演进趋势,工业制成品在出口中已占据绝对主导地位。中国的贸易对象遍及全球,已经扩展至220多个国家和地区。

——摘编自秦迪莎《改革开放以来我国出口贸易结构变动及其优化研究》

材料二 目前,我国仍然以劳动密集型产品的出口为主,很多发展中国家与我国具有相似的劳动力价格优势,导致劳动密集型产品的出口竞争越来越激烈。此外,虽然我国工业制成品出口比重不断上升,但是产品技术含量相对较低,高技术含量和高附加值的产品比重不高,仍然以机械产品设备和轻纺工业品为主。这些都将严重影响我国工业制成品的国际竞争力,不利于工业制成品的出口。此外,近年来一些国家贸易保护主义的抬头使得我国对外贸易的发展面临严峻挑战。

——摘编自陈相芬《我国对外贸易的发展形势浅析》2011

(1)根据材料一归纳1978年至2007年我国出口贸易的发展特点,并结合所学知识分析原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对改革开放以来我国出口贸易发展的认识。

材料 国际性官方医疗组织发展概况(部分)

| 组织 | 时间及地点(总部所在地) | 概况 |

| 国际公共卫生局 | 1907年,巴黎 | 监测鼠疫、霍乱、天花、斑疹伤寒和黄热病在全球各地的发病情况,尝试为欧洲国家制定统一的卫生和检疫标准 |

| 国际联盟卫生处 | 1920年,日内瓦 | 其下属的几个特别委员会讨论过癌疾、天花、麻风病等的全球发病情况,实际作用远不及美国某基金会发起的攻克黄热病和疟疾的计划 |

| 联合国世界卫 生组织 | 1948年,日内瓦 | 借助各国政府提供的配合,世界卫生组织开始把最先进的医疗技术和科学的医学知识应用于落后地区 |

材料 张璨(1686一?),字閽公,清绥德州(今薛家峁乡元条村)人。

康熙五十七年(1718年)进士,先后授翰林院庶吉士、检讨,任《大清一统志》纂修官。

雍正二年(1724年)改任《政治典训》纂修官。

雍正三年(1725年)六月,授河南道监察御史。时值都城附近受灾,雍正诏令借工代赈,修葺城垣13处,张璨负责修葺保定府所属高阳(今河北高阳)县城,因计划周详,深得雍正旨意。

雍正四年(1726年)三月又修筑沧州至青县(今河北沧州至青县间)的一段运河水利工程,受到雍正帝诏见,朱批:“人着实正气,上中,可大用者。

雍正五年(1727年)二月,任两淮盐运使,任上剔除弊端,多方发展盐产,为盐区士绅崇敬。

雍正六年(1728年)任直隶按察使,次年调任湖南按察使。当时,湖南境内有1000多名江西人因“聚谋不轨”,尽行拘捕。张璨到任,周密调查,得知大规模聚集“实系众商分建会馆,约请乡党同来庆贺,并无作反之意,遂尽释放”,他还削黜错办者职务,各级官员深服其胆略。

雍正九年(1731年),升任湖南布政使,历时10余年。

乾隆九年(1744年),监察御史谢济世被诬劾革职,张璨受牵连,同遭革职,罚修京北顺义县城垣。工程结束,归家闲居。及谢案平反,张璨已故。

——改编自中共绥德县委史志编纂委员会编《绥德县志》(2003年)

(1)若以康雍乾时期的时代特征为研究对象,指出材料的史料类型,并对其史料价值的大小作出合理的评判(只作判断,不谈理由不给分);(2)根据材料,结合所学知识,围绕康雍乾时期的任一时代特征,自拟论题并加以阐述。(要求:论题体现时代特征,史论结合,表述清晰)。

材料一 改革开放以来,党和国家对民营企业重要性的认识逐渐深化,并不断根据具体情况及时地调整发展民营经济的各种相关的政策,陆续出台了许多支持与引导民营企业良性发展的政策,有关部门也以前所未有的力度来优化营商环境,不断为民营经济更加深入与健康的发展营造良好的发展环境。民营经济已经作为我国社会主义市场经济的重要组成部分,为推动我国经济社会发展作出了重要贡献。

——摘编自王晓琦《改革开放以来民营经济发展历程初探》

材料二 1979年,我国民营经济占国内生产总值的比重还不到1%;2006年,民营经济在国民经济中所占的份额已经超过了50%。民营经济的快速发展,不仅解决了大量人口的就业问题,而且在促进经济增长、增加财政税收等方面都作出了巨大的贡献,为我国经济体制改革的深入推进和经济社会的持续发展提供了强大的动力,注入了持久的活力。

——摘编自朱艳丽《新中国成立60年来民营经济发展的理性分析》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析改革开放以来我国民营经济快速发展的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述改革开放以来我国民营经济快速发展的意义。

材料一 “山东蓬莱县之有大粒种,始于光绪年间,是年大美国圣公会副主席汤卜逊自美国输入十瓜得(quarter)大粒种至沪,分一半于长老会牧师密尔司,经其传种于蓬莱”。大花生在山东东部试种成功以后,逐渐向山东中西部及全国扩种。《怀宁县志》(1915年)记载: “落花生宜沙地。道光以来,洪水泛滥,渌水乡江滨,田园多被沙压,蔬菽不生,惟宜种此。花生结实,或挖或筛,为酒馆茶肆中所不可缺之品。亦可以之榨油,每斤可值钱四五十文。其利虽薄,然以沙废之业,得此亦不为无补云”。

——摘编自王宝卿、王思明《花生的传入、传播及其影响研究》

材料二 清末至民国年间,受气候变化和市场化的影响,花生逐渐成为山东低山丘陵区的主要经济作物,形成集中产区。在高利润刺激下,低山丘陵区的农民通过种植花生融入国际市场,并利用种植花生的方式维持家庭的正常运转,青岛港是当时花生的主要输出港口。

——摘编自王保宁《花生与番薯:民国年间山东低山丘陵区的耕作制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明美国花生传入中国的背景及意义。

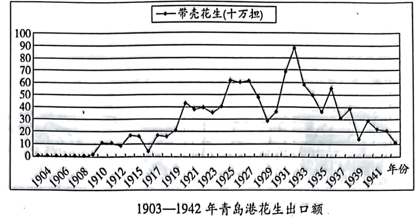

(2)根据材料二并结合所学知识,指出民国年间青岛港花生出口额演变趋势,并分析其影响因素。

材料一 定庵(龚自珍)子孝拱……晚号半伦……庚申之役,英以师船入都,焚圆明园,半伦实与同往,单骑先入,取金玉重器而归。

——摘编自《清朝野史大观》第四册

材料二 恭亲王奕訢给咸丰帝的奏折中提到英法两国的夷人“于(1860年)八月二十二日窜拢园庭,肆行焚掠”,嗣后,“因夷兵退出,旋有匪徒乘势聚众抢劫”。

内务府总管明善给咸丰帝的奏折中非常明确地说,“初次夷人进馆焚烧,尚无土匪。自二十三日以后,时有土匪进园,后被获正法”。

——中国第一历史档案馆编《清代档案史料圆明园》

材料三 英人闯入圆明园,文丰(圆明园总管大臣)投水殉难。圆明园技勇太监任亮遇敌接仗,殉难身故。

——《清史稿》

材料四 只要是为国家、为民族舍生取义的人,无论是多么不起眼的人物,他们的名字,一个又一个,总会有人知道,总会有人记得。

——历史学者戴震

(1)根据材料一、二、推断材料一中所述“焚圆明园,半伦实与同往,单骑先入,取金玉重器而归”是否属实?请说明理由。

(2)根据材料三、四、结合所学中国近现代史知识,围绕“为国家、为民族舍生取义的人”提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

材料一 15世纪以来,西欧社会结构发生了深刻变化。在市民阶层的支持下,西欧各国君主先后建立了统一的、专制的中央集权政府。政府管辖范围的不断扩大,对政府功能提出新的要求:军事、行政、财务、司法等部门需要扩充,君主与议会的关系需要协调,地方贵族势力需要抑制,等等。于是一种新的政府结构逐渐形成,其中包含过去政府未曾有过的文官,他们由君主直接任命和指挥,依赖和效忠君主,直接对君主负责,协助君主进行统治。西方社会和政府变革一步步向纵深发展,文官阶层也随之发生巨变,以应对结构性的贪污腐败、周期性的政治震荡以及工作效率低下和人才的缺乏等问题。到19世纪中期,现代意义的文官系统在西方各国先后形成。

——摘编自林和生《文翁兴学的现代阐释——文翁兴学、科举制与现代西方文官制度》

材料二 在英美两国文官制度建立之前,英国政府对官吏的选拔,早期仍沿用封建时代承袭下来的“恩赐官职制”。政党政治出现后,新上台执政的政党都会把官职当作肥缺分发给本党党员,于是产生了“政党分赃制度”;美国建国初期,在官员选拔上实行“官员轮换制”,在政党制度出现以后,又开始盛行“政党分赃制”。这一时期英美两国政府选拔官员的做法,不仅缺少法律和制度上的保障,而且缺少公平竞争机制,其结果是营私舞弊、卖官鬻爵、贪污腐败等现象盛行一时。

——摘编自石庆环、王铭《论英美两国文官制度的基本特征及其历史成因》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代西方文官制度形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西方文官制度应对“营私舞弊““卖官鬻爵”“贪污腐败”等现象的措施?

材料一 秦统一后,见于记载的相应官员有丞相隗林、丞相王绾、左丞相李斯、右丞相冯去疾等。丞相是朝廷首席文官,总理全国政务。太尉原称尉、国尉,是朝廷首席武官,是负责全国军事事务的最高长官。御史大夫地位略次于丞相,是负责监察的大臣,位列上卿。“三公”之下又有“九卿”,分工管理不同的政务部门。

——摘编自张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝》

材料二 隋时,三省的职掌尚没有明确的划分。直到太宗时,始告确定。以中书省制定法令,门下省审查法令,尚书省执行法令。但因权力的彻底分化……太宗为补救这个流弊,因而设“政事堂”,作为三省首长联席议政的机关。最初政事堂设在门下省,后来移到中书省,改称为“中书门下”。

——摘编自傅乐成《中国通史》

材料三 《中华民国临时约法》部分条款

第十六条中华民国之立法权以参议院行之。

第四十三条国务总理及各部总长均称为国务员。

第四十五条国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析指出秦朝中央官制的特点。

根据材料二并结合所学知识,指出唐太宗设立“政事堂”的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出《中华民国临时约法》确立的政体是什么?其目的何在?