材料 工业文明给人类带来的究竟是灾难还是福祉,是以平等为主导的发展,还是以自由为优先的行进,很多思想家在思想领域展开了批判与辩护的激烈交锋。工人阶级以及他们的理论家也最早展开了对工业文明的激烈批判:社会现实中劳动产品全部归属于资本家,导致了财富分配不平等,究其原因是劳动权利的丧失。因此,他们要求获得劳动成果的权利,认为这是天赋权利。在对工业文明的一片批判声中,另一批思想家也走上前台,他们坚决为现有的工业制度和社会体制辩护呐喊……他们一致认为,只有工业文明,只有资本主义的经济自由,才能增进国家的财富,带来社会的进步实现理想的“文明社会”。

——王斯德主编《世界通史.工业文明的的“兴盛:16-19世纪的世界史》

提炼材料中关于工业文明的一种观点,并作简要评析。(要求:观点明确,史论结合)材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。汉武帝时期部分重要历史人物活动事迹

| 重要活动 | 资料来源 |

| 汉武帝发使十余辈至宛西诸外国,求奇物,因风览以伐宛之威德。而敦煌置酒泉都尉;西至盐水,往往有亭。而仑头有田卒数百人,因置使者护田积粟,以给使外国者。 | 《史记·大宛列传》 |

| 李广利(汉武帝时大将)伐大宛时,“宛城中无井,汲城外流水厖宛城中新得秦(汉)人,知穿井”。 | 《史记·大宛列传》 |

| 张骞“为汉使外国十八年,得涂林。涂林,安石榴也”“使外国,得胡豆”。 | 《齐民要术》 |

| “孝武(汉武帝)之世,图制匈奴,患其兼从西国,结党南羌,乃表河曲,列四郡,开玉门,通西域,以断匈奴右臂,隔绝南羌、月氏。单于失援,由是远遁,而幕南无王庭”。 | 《汉书·西域传》 |

中华文明是世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明。这充分证明了中华文明具有自我发展、回应挑战、开创新局的文化主体性与旺盛生命力……如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。……中华文明是革故鼎新、辉光日新的文明,静水深流与波澜壮阔交织。连续不是停滞、更不是僵化,而是以创新为支撑的历史进步过程。中华民族始终以“苟日新, 日日新,又日新”的精神不断创造自己的物质文明、精神文明和政治文明,在很长的历史时期内作为最繁荣最强大的文明体屹立于世。

——摘编自2023年6月,习近平总书记在文化传承发展座谈会上

阅读材料,围绕“中华文明”自拟论题,并结合中国史加以阐述(要求:论题明确,持论有据,史实准确,表述清晰)材料一 中国近百年以来,则是旷古未有的一个大变局,……这一个大变局是什么变局呢?原来就是民族自信的大实验期。……在只觉得坚甲利兵不行的时代,我们犹可以自己的哲学与艺术自慰,我们的态度还是在鄙夷着,到了觉得声光化电也不行的时代,我们就只有让步了,但让也只让半步,这就是所谓“中学为体,西学为用”;觉得连义理词章也不行了时,于是整个让步了,因而有所谓“全盘西化”。“全盘西化”的主张之出现,就证明是我们自信力的丧失之达于极峰。

——摘自李长之《中国文化运动的现阶段》(1942年)

材料二 在这个伟大的民族艺术宝库面前,我感到深深内疚的是,自己在漂洋过海、旅居欧洲时期,只认为希腊、罗马和欧洲文艺复兴时期的艺术是世界文艺发展的高峰,而对祖国伟大灿烂的古代艺术却一无所知。今天,面对祖先遗留下来的稀世珍宝,才如梦初醒,追悔莫及。

——摘自常书鸿《九十春秋敦煌五十年》

根据材料自拟论题,结合相关知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合,论据充分,表述清晰,言之成理)材料 一部中国近代史,就是近代中国如何反抗帝国主义不断扩张,维系国家统一与争取民族解放的历史;就是如何吸收、借鉴各种现代性因素,将其内化为中国自身的积极因素,进行国家建设,寻找富强之道的历史;就是在不断变化的内外形势下,形塑新的政治实践主体,破除各种政治、社会与文化压迫,探索具有普遍意义的平等与解放的历史;更是在古今中西纠缠不清的情况下,思考中国文化存续与更生的历史。

——摘编自王锐《合富强叙事、阶级叙事、文明叙事为一——关于中国近代史叙事问题的思考》

结合中国近代史相关史实,阐述对材料观点的理解。(选取的观点可以是整体的,也可以是局部的。要求:观点明确,论证充分,史实准确,表述清晰,结论精炼)

材料 保守、落后、封闭不是明清时期中国社会的主要内容,也不是明清时期对外交流的全貌,不能把明清社会标签化为“闭关锁国”。明清时期,中国对西方的影响是广泛的,对世界的贡献是巨大的,这是应该得到尊重的客观历史事实。至于19世纪中国形象在西方的改变,既是双方力量对比的结果,也是西方政客、文人、学者出于偏见刻意操作的结果。明清历史是中国历史的重要组成部分,无论是社会制度,还是对外政策,既有其长也有其短,既有其优也有其劣,今人既不能为腐朽没落的封建制度、封建礼教歌功颂德,也不能以“闭关锁国”全盘否定明清历史对中国、对世界的意义。

——摘编自中国历史研究院课题组《明清时期‘闭关锁国’问题新探》

根据材料并结合所学,对材料中任一观点发表自己的看法,并予评述(要求:观点准确,论证充分,史论结合)材料

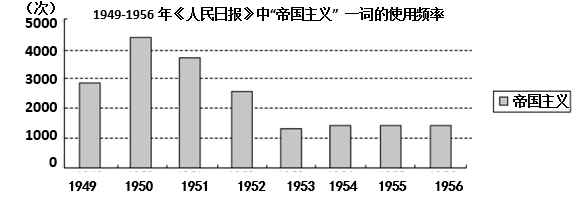

概括上表总结的《人民日报》中“帝国主义”一词使用频率变化情况,并结合所学知识予以合理解释。(要求:可以整体解释,也可以分时段解释。史实正确,论述合理。)

材料: 宋代商业的发展尤为显著,出现了许多与前朝相比不同的特点。北宋的统一,为经济的发展创造了有利条件,随着社会经济的恢复与发展,商业也取得了一席之地, 社会环境决定社会意识,在统治者内部, “重农抑商”这个传统现念,有了一定的转变,在“重商”与“抑商”之间出现了几种不同的意见,但总的趋势是越来越重视商业的地位,更多的人为商人说话,传统的“重农抑商”政策在宋代有一个新的变化。

——摘编自邓晓影《宋代商业发展与商人地位的提高》

根据材料并结合所学知识,围绕材料中的观点,自拟一个具体论题,并运用相关史实予以阐释。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料 “国家治理是一个国家管理的运作方式,也是国家治理能力提升的重要基础,这主要涉及国家政治制度及与之相关的经济、文化、外交等管理体制。中国幅员辽阔、人口众多,地理、民族、文化差异性都很大,治理国家的难度极高。但是,中华文明形成并延续发展几千年从未中断,中国大一统的国家格局在整个历史发展进程中始终居于主导,杰出的国家治理智慧支撑起了悠久的辉煌历史。自古以来,中国在国家治理方面就有着深入的探索,积累了丰富的实践经验。中国作为大一统的整体表现出强大的凝聚力和自我修复能力。”

根据材料并结合所学中国古代史的相关知识,围绕“中国古代国家治理”进行阐述。(要求:观点明确、逻辑清晰、史论结合)

材料 人类历史发展为世界历史的过程包括两个基本方面:纵向发展和横向发展。纵向发展是指人类物质生产史上不同生产方式的演变和由此引起的不同社会形态的更迭,总的说来是由低级社会形态向高级社会形态的更迭,由原始的无阶级社会到阶级社会,又由阶级社会到未来共产主义没有奴役和剥削的无阶级社会。横向发展是指历史由各地区间的相互闭塞到逐步开放,由彼此分散到逐步联系密切,终于发展成为整体的世界历史这一客观过程。尽管各国或各地区具体情况不同,但纵向和横向发展都具有理论上的普遍规律性的意义。纵向发展制约横向发展,横向发展反作用于纵向发展,它们共同的基础和最终的推动力量是物质生产的进步。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史》(上)

请结合材料与所学知识,围绕“人类历史的纵向与横向发展”拟定一个论题,并进行阐述。(要求:论题明确;史论结合;紧扣论题;逻辑严谨;结构完整;语言通顺。)