材料一 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。

材料二 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

——以上均摘自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 民国成立后的二十年是一段令人愁丧的开始……中国的首要问题仍是新旧之间不能衔接……根据过去的经验,坐在龙椅上的人物虽以道德号召,要不是以出卖旁人为习惯的老手,即是一个被人愚弄终身的小儿……要不是有了这些原因,1911年的革命不可能如是侥幸成功。……军阀割据在这段时期内成为普遍现象。旧体制既已拆卸,新的尚未产生,只有私人军事力量可以在青黄不接之际维持短期团结。……如果军阀在历史上有任何贡献的话,那是在八十年外强侵略之后他们更增加了内部压力,于是强迫着中国的青年自行着手寻觅着一套救国方式。

——摘自黄仁宇《中国人历史》

(1)结合所学知识,说明材料一中秦朝和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?请分别用明清两朝的相关史实说明材料二中“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(2)结合所学知识,分析材料三中旧体制“已拆卸”是指什么?“不能衔接”的新制度是指什么?新旧体制不能衔接导致中国当时出现了什么社会现象?

(3)综合上述材料,归纳中国历史上政治制度发展所反映的历史趋势。

材料 梁启超曾把近代国人的思想发展归纳为三个阶段:第一期,先从器物上感觉不足,觉得外国的船坚炮利确是我们所不及,于是福建船政学堂、上海制造局等渐次设立起来。第二期,是从制度上感觉不足,自从甲午败于日本,想到堂堂中国衰败到这田地,都因为政制不良。第三期,便是从文化根本上感觉不足,觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制度决计不可能,要求全人格的觉悟。

近代国人为解决“器物”、“制度”和“文化”上的不足进行了积极探索。结合所学,各写出一个对应的历史事件;从中任选一件,概述其历史作用。

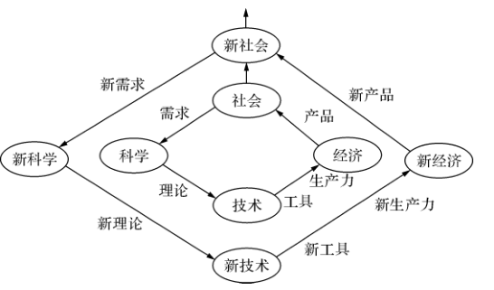

材料 钟义信在《社会动力学与信息化理论》一书中把科学、技术、经济、社会之间的相互作用、相互影响和相互制约的关系归纳为科学一技术一经济一社会的互动理论,它的基本模型如下图所示:

根据科学一技术一经济一社会的互动理论和世界近代史的相关知识,提炼出一个观点并加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

第八编1914年以来西方衰落与成功的世界

第36章第一次世界大战:全球性影响

第37章殖民地世界的民族主义起义

第38章1989年以前欧洲的革命与和解

第39章五年计划和大萧条

第40章走向战争1929——1939年

第41章第二次世界大战:全球性影响

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史(下)》2007年版

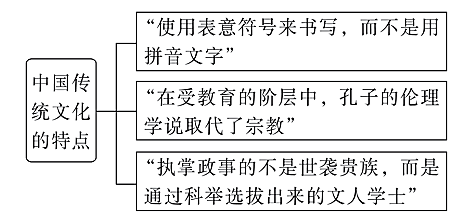

根据材料并结合所学,概括1914年至1945年西欧历史发展的趋势,并运用相关史实对该趋势进行阐释。(要求:观点明确,论证充分,逻辑清晰,语句通顺)材料 英国哲学家罗素在其名著《中国问题》中总结出中国文化存在三个特点(如下图所示),这些特点是造成中国文明独特形态的重要原因。

根据材料,结合中国古代相关知识,围绕“传统文化与国家治理”自行拟定一个论题,并加以简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

论题角度:

(1)依据材料提到的三个特点,从文字、伦理或考试任意一个角度,提取其与国家治理的关系,概括论题。

(2)宏观上,从传统文化与国家治理的关系,概括论题。

材料中国古代史中,每个朝代的发展都各具特色,可以通过简练的语言概括一个朝代的发展特色和脉络。例如:统一王朝的起点——秦,民族强盛的王朝——汉,开放多元的盛世——唐,崇文抑武的王朝——宋,铁骑踏出的强悍帝国——元,万里长城拱卫的文明——明,盛极而衰的天朝上国——清等。

请选择一个朝代,用简要的语言概括其发展特色,并用相关史实进行分析。(要求:观点明确、史论结合、史实准确。)

材料一 马克思曾指出:“社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中运动的现存的生产关系或财产关系发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏,那时社会革命的时代到来了。随着经济基础的变革,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆。”“革命是历史的火车头。”马克思认为,革命具有自然意义,体现着人对自然的改造和对人自身的改造,革命是人们“改变世界”的一切实践活动。

材料二 1815年以前约30年期间,发生了两次“革命”。一次与法国有关,主要是政治性的,涉及政府组织、公共权力和权威、法律、个人权利以及社会各阶级的法律地位等。另一次“革命”主要是经济性的,涉及财富产生、制造技术、资本的形成以及消费者销售产品等。

(1)根据材料一,概括马克思关于革命的观点。

(2)结合材料二中两次“革命”的表述及相关史实,对“马克思关于革命的观点”加以阐释。

| 省份 | 初唐 | 盛唐 | 中唐 | 晚唐 | 五代 | 北宋 | 南宋 | |

| 北方 | 河南 | 52 | 68 | 76 | 46 | 21 | 306 | 55 |

| 陕西 | 46 | 61 | 76 | 49 | 14 | 50 | 5 | |

| 河北 | 47 | 32 | 52 | 26 | 28 | 83 | 6 | |

| 山西 | 31 | 29 | 44 | 30 | 6 | 64 | 8 | |

| 山东 | 16 | 12 | 11 | 19 | 8 | 156 | 25 | |

| 甘肃 | 7 | 8 | 11 | 13 | 3 | 16 | 3 | |

| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |

| 辽宁 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |

| 新疆 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 宁夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |

| 小计 | 200 | 214 | 272 | 183 | 80 | 684 | 102 | |

| 南方 | 江苏 | 24 | 37 | 42 | 32 | 32 | 329 | 206 |

| 浙江 | 19 | 15 | 41 | 54 | 34 | 514 | 923 | |

| 福建 | 0 | 4 | 12 | 40 | 35 | 529 | 538 | |

| 江西 | 2 | 3 | 13 | 30 | 28 | 330 | 473 | |

| 四川 | 4 | 6 | 17 | 16 | 23 | 261 | 183 | |

| 安徽 | 6 | 8 | 8 | 18 | 16 | 139 | 122 | |

| 湖北 | 9 | 12 | 8 | 13 | 1 | 57 | 22 | |

| 湖南 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | 67 | 62 | |

| 广东 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 54 | 51 | |

| 广西 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 5 | |

| 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |

| 云南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

| 重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |

| 小计 | 68 | 90 | 148 | 229 | 202 | 2308 | 2600 |

——据王兆鹏(唐宋诗歌版图的空间分布与位移)整理

综合表中的信息,概括唐至宋诗人的空间分布变化并进行合理的历史解释。