材料一 白鹿洞书院位于江西省庐山五老峰南麓后屏山下,始于唐、盛于宋,沿于明清,至今已有1000多年历史,对我国古代文化教育、学术思想的发展产生过巨大的影响,被誉为“天下书院之首”。淳熙六年(1179年),朱熹自筹资金命人修复白鹿洞书院,亲自担任书院的“洞主”,制订著名的《白鹿洞书院揭示》,对书院的教育方针和学生的行为准则做了规定。他还划拨了学田(地方官田或公田的一种)作为祭祀、教师薪俸及补助读书人士等的开支。每逢官员节假日,他都要到书院去授课讲经,并邀请陆九渊等著名学者来书院讲学,使白鹿洞书院成为各派理学后人共同瞩目的“圣地。”“昔人读书处,町疃白鹿场”,其办学模式影响后世几百年,白鹿洞书院亦誉享海内外。

——摘编自樊利华《白鹿洞书院概况》

材料二 随着贸易和工商业的不断发展,大量新知识涌入西欧,12世纪西欧的教育、学术出现了新的气象,大学的兴起被认为是欧洲中世纪教育“最美好的花朵”。坐落在巴黎市内第五区的索邦神学院,1261年正式使用“巴黎大学”一词。国王一般都尊重大学自治。在不违反正统教义的情况下,教皇也认可大学日常教学和管理中的自主权。巴黎大学没有上、下课铃,没有训导制度。迟到、早退、旁听……一切悉听尊便。但学生必须完成文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐、法学、医学、神学的学习。后来物理学、化学、生物解剖等学科也被增加到大学的学习科目中。巴黎大学不仅吸引了来自欧洲各地的求知欲旺盛的青年,其办学理念也影响了牛津、剑桥等大学的建立和发展。巴黎大学因此有了“欧洲大学之母”的美誉。

——摘编自百度百科

(1)根据材料一并结合所学,概括白鹿洞书院办学特点及其发展兴盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学,概括巴黎大学办学特点及其勃兴带来的积极影响。

(3)综合上述材料并结合所学,谈谈你对教育发展的认识。

朝议是封建社会重要政治制度,当国家面临重要事情及君王遇到难断之事,皇帝便会召集三公九卿及相关官员召开会议,商谈解决方案,最终决断仍归皇帝所有。《史记·秦始皇本纪》就记载了秦朝的一次朝议场景:

(始皇二十六年)秦初并天下……丞相(王)绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填(音镇)之。请立诸子,唯上幸许。”始皇下其议于群臣,群臣皆以为便。廷尉李斯议曰:“周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不息,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!……后世学者,明代思想家李贽曾经赞扬李斯推行郡县制的主张是“千古创论”。他还称李斯等秦始皇得力的政治助手们“皆是应运豪杰,因时大臣”。

请回答:

如果“朝议”的方式不再采用,李斯等百官还能够发挥这样的作用吗?请根据所学知识谈谈你的看法并说明理由。

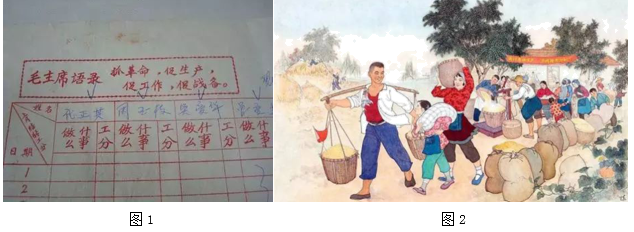

材料 图1、图2分别为工分表和分口粮

工分就是生产队会计记录(公社)社员每天上工(做农活)应得报酬分数的简称。生产队是人民公社时期生产大队直接管辖的农业生产单位,其直接管辖的对象为农户。每年年底,生产队会计根据社员工分数总和计算出全年分红。

生产队里,粮食是按照人口分的,叫口粮,目的是保证人人都有饭吃。卖了爱国粮以后,除去添置生产资料和化肥等费用后,开始分卖粮得到的钱。劳力多的可进钱,称为劳红(劳动分红)进资,劳力少的得不到钱,有的得出钱交口粮钱,称为劳红出资。

——摘编自搜狐网《生产队、记工分、分口粮,穿越到上世纪的中国!》

(1)生产队队长负责安排农事,生产队会计负责记录工分。1日的农事有放牛、犁田和除草三种,工分有2分、5分和8分三级。假定你是生产队长和会计,请对下表两类人员当天的农事进行合理的安排和记分,并填入下表中。

| 人员 | 男子 | 妇女 | 小孩 | |||

| 项目 | 做什么事 | 工分 | 做什么事 | 工分 | 做什么事 | 工分 |

| 1日 | A: | B: | C: | D: | 放牛 | 2 |

(2)根据材料,谈谈你对记工分和分口粮的理解。

在2016年出版的六卷本的《英国通史》中,第四卷的题目是“转型时期——18世纪英国”,在本卷的序言里面,作者写道:就英国历史而言,“18世纪”通常指1689-1815年这一百多年时间,1688年“光荣革命”被认为是一个新时代的起点,而1815年反法战争的结束可算作是这个时代的终结,英法两国一百多年的殖民争霸告一段落,“日不落帝国”初见雏形。

一般来说,十八世纪指的是1700-1800年,但是材料中却说“英国历史上的‘18世纪’通常指1689-1815年”。请结合材料和所学知识,谈谈你对这一观点的理解。(要求:表述成文,史论结合,逻辑严密)

材料一 北宋农村出现了一种新动态:在本乡德高望重的贤达人士带领下,制定乡约,实行乡里自治。最早的成文乡约是由陕西蓝田的儒生吕大均制定的《吕氏乡约》,主要内容有四项:一是德业相劝,相互勉励修身齐家;二是过失相规,如戒烟、酒、赌、斗;三是礼俗相交,乡年之间遵守长序率,拜揖之礼;四是患难相恤,如防盗、防灾、防疫,恤孤、恤贫等。以此来约束和规范乡民的行为,进而实行乡村自治。

——摘编自牛铭实《中国历代乡约》

材料二 到了明清,朝廷大力提倡和推广乡约。明洪式年间,解缁建议,“仿蓝田吕氏乡约及浦江郑氏家范,率先于世族以端轨”,以正风俗,至成祖时期,又表章家礼及《蓝田吕氏乡约》,列于性理成书,“须降天下,使诵行焉”,除了朝廷提倡,也有很多地方官推行乡约。王阳明在1518年颁布的《南乡约》影响最大.嘉请时期朝廷推广王旧明的办法,“嘉谢间,部天下,举行乡约,大抵增损王文成公之教,”

——摘编自牛铭实《从封建、郡县到自治:中国地方制度的演变》

(1)根据材料一,概括指出《吕氏乡约》内容的主要特点及其宗旨。

(2)根据材料一、二,概括由宋至明乡约制度的变化趋势,并结合所学指出其主要原因。

(3)综合以上材料,结合所学,谈谈古代乡约制度对今天乡村基层治理的启示。

材料一 法治是由若干要件组成的集合概念。西方古希腊、古罗马时期法家学者们对法治进行了初步探讨,取得巨大成就。中国古代法家学者提出了系统的法治观。亚里士多德明确指出:“法治应当优于一人之治”,“已成立的法律获得普遍的服从”。罗马人则以实践者的姿态走进法治,视平等为法治要件之一.把道德作为良法的必备条件,后又加入神的旨意、自然规律等。西方法学家使法治理论很好地转化为实践。韩非子提出“法不阿贵,绳不绕曲”的理念,并强调法律当简明通俗,以便于君主治理天下。儒者主张用道德原则支配法律。由于皇权至上,古代中国法活在与人治的博弈中一直处于绝对劣势。

——摘编自李天吴(西方法治观与中国古代法治观的核理与比较》

材料二 13世纪初,贵族集团发起了反对英王约翰的武装起义,并迫使国王于1215年签署(大宪章》。该法共63条,按照教会权利、财政,私法、行政、王室森林的顺序排列,主要部分是限制国王权力,保障国王臣属的基本权利。《大宪章》虽被后代国王多次删改,地住与作用在不同时期有所变化,但它所蕴含的契约约来精神(权利持有人与权利受让人之间的契约)不仅逐步把英国引到民主宪政的道路上来,也成为后世多国宪政制度的坚实基石。

——摘编自居正《论英国(大宪章)的发展历程及影响》

材料三 改革开放40年里,中国法治建设进入了从恢复重建到持续发展,进而形成中国特色社会主义法治新的发展阶段。法治成为改革开放和社会主义现代化建设的重要保障。特别是中共十八大之后,建设社会主义法治国家成为我国现代化建设有机统一的整体。

——摘编自阮洁《现代化进程中的新中国法治建设》

(1)根据材料,指出古代中国法治观与西方法治观的异同。

(2)根据材料二,概括英国《大宪章》的基本特点。

(3)根据材料一,二、三并结合所学知识,谈谈你对改革开放以来我国社会主义法治建设的认识。

材料一 体现优秀传统文化的部分引文

材料 来源 | 引文内容 |

| 吴兢《贞观政要》卷1《君道》 | 为君之道,必须先存百姓。 |

| 《道德经》 | 人法地,地法天,天法道,道法自然。 |

| 《孟子·离娄上》 | 天下之本在国,国之本在家,家之本在身。 |

| 《礼记》 | 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。 |

| 《周易》 | 天行健,君子以自强不息,地势坤,君子以厚德载物。 |

| 《论语·子路》 | 君子和而不同,小人同而不和。 |

材料二 “中华民族具有5000多年连绵不断的文明历史,创造了博大精深的中华文化,经过几千年的沧桑岁月,把我国56各民族、13亿多人紧紧凝聚在一起的,是我们共同经历的非凡奋斗。”“为什么中华民族能够在几千年的历史长河中顽强生存和不断发展呢?很重要的一个原因,是我们民族有一脉相承的精神追求、精神特质、精神脉络。今天我们使用的汉字同甲骨文没有根本区别,老子、孔子、孟子、庄子等先哲归纳的一些观念也一直延续到现在。这种几千年连贯发展至今的文明,在世界各民族中是不多见的。”

——习近平《从小积极培育和践行社会主义核心价值观》《习近平谈治国理政》等整理

(1)根据材料一,概括中华优秀传统文化的内涵。(2)结合材料二和所学知识,分析中华文化源远流长的原因。

(3)综合上述材料和所学知识,谈谈你对中华优秀传统文化当代价值的认识。

材料一 宋代统治者认为“农乏谷种,田事殆废,粒食绝望……实可怜悯。”尤其是相对贫困的农村下户、客户,一旦遇灾,极易“流离饿死”,“最可怜悯”。南宋董煟强调,政府在救灾扶贫中责任至重,必须严明对相关官员的赏罚。除了赈济,宋朝也以其他形式扶贫救灾,如曾巩在越州向农民放贷种粮,平江知府蒋璨兴修水利,“于三县见赈济人内,募强壮人充。”对于参与其事的富豪,宋代实行赐爵等奖励政策。一些儒家学者也积极投身乡村扶贫事业,如范仲淹捐田设立了范氏义庄,朱熹则大力推广社仓。

——据毕学进《论精准扶贫的历史逻辑》

材料二 1978年前,中国农村贫困人口超过2.5亿人。对此,邓小平提出:“过去搞平均主义,吃‘大锅饭’,实际上是共同落后,共同贫穷。”从1979年夏收起,政府开始对粮食实行减购提价政策,当季即减征50亿斤,提价20%,超购部分在此基础上加价50%,提高了农民的积极性。1978~1985年,全国人均粮食产量增长了14%,棉花增长78.9%,肉类增长87.8%。到1984年,乡镇企业总数增至606万个,产值达1709亿元。1985年,农村贫困人口下降到了1.25亿人,占农村总人口的比重由33%降至17%。

——据王俊文《当代中国农村贫困与反贫困问题研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代救灾扶贫活动的特点,并简析其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1978—1985年中国有助于农村反贫困的措施,并谈谈你的认识。

材料一 孟子“设为庠序”以教平民的思想,至武帝方始实现,……建元元年,董仲舒对策,献议“立大学以教于国,设庠序以教于邑”。后来武帝便于长安城外给博士子弟建筑校舍,名叫“太学”,规定博士弟子名额五十,由“太常择民十八以上,仅状端正者充当。这些正式弟子之外,又增设跟博士“受业如弟子”的旁听生(无定领),由郡国县官择“好文学,敬长上,肃政教,顺乡里,出人不悖”的少年充当。正式弟子和旁听生每年考试一次,合格的接第等任用。于太常外,武帝又下令天下郡国皆立学校。

——钱穆《讲堂遗录:中国学术思想十八讲》

材料二 两湖大学堂,光绪二十九年(1903年)就两湖书院改建,设学科八门,其中中西公共学四门,即经学、中外史学、中外地理学、算术,延聘本国教习讲授,西学四门,即理化学、法律学、财政学、军事学,延聘东西洋各国教习讲授。学生入学后,先补习普通中学课程一年,再习专门(注:入门中选学一门)之学三年,然后派往东西洋游历一年,以广见闻。

——冯天瑜、何晓明著《张之洞评传》

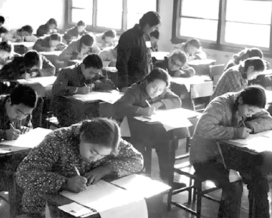

材料三

请回答:

(1)根据材料一,归纳汉武帝在教育方面的举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括两湖大学堂课程设置的特点,结合所学知识,分析其课程设置反映的主要时代要求。

(3)根据材料三并结合所学知识,今年是恢复高考制度多少周年?简析恢复高考制度的作用。

(4)综合上述材料,谈谈你对教育的认识。

材料一 英国责任内阁大事记(部分)

1714年乔治一世即位。1718年因言语障碍,乔治一世不再出席内阁会议。

1721年乔治一世任命财政大臣、议会多数党辉格党领袖沃波尔主持政府工作,成为英国历史上第一位首相。

1742年因受下院多次反对,沃波尔被迫辞职。

1782年英国在北美失败,首相诺斯率内阁成员集体辞职。标志着责任内阁制的发展。

1783年乔治三世任命小皮特为首相并组阁。

1784年面对议会的反对,小皮特别出心裁地解散议会,宣布提前大选,并最终在大选中获胜。

——根据历史必修一教材等整理

材料二 我们不能不说,辛亥革命是中国几千年历史发展上一个重大的转折点。以后彻底的革命,就是从那次不彻底的革命发展下来的。形式上、称谓上的改变,孕育着后来实质上的改变。

——郑超麟《郑超麟回忆录》

材料三 1978年党的十一届三中全会到现在,改革开放和社会主义现代化建设有了新的进展。在总结了以往的经验教训的基础上,中国共产党也踏上了继续探索社会主义民主政治建设的道路,并在实践中逐渐形成了一套具有中国特色的社会主义民主实践理论,在现实中取得了丰硕的民主成果。

(1)根据材料一并结合所学知识,简述责任内阁制形成的过程。并指出其形成过程的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对“辛亥革命是中国几千年历史发展上一个重大转折点”的理解。

(3)根据材料三并结合所学,列举新时期我国民主法制建设成就。