材料一 拜占庭帝国金币在中国出土数量很多。下图是在中国北魏墓葬中出土的拜占庭帝国阿纳斯塔修斯一世时期(491—518年)的金币。

(1)材料一可以用于佐证什么历史现象?

材料二 19世纪中期,最发达的资本主义国家英国成为“世界工厂”和世界贸易中心。

材料三 1870年、1913年主要资本主义国家在世界贸易中的占比

| 年份 | 国家 | ||||

| 英国 | 美国 | 德国 | 法国 | 俄国 | |

| 1870年 | 22% | 8% | 13%① | 10% | — |

| 1913年 | 15% | 11% | 13% | 8% | 4% |

注:①为1872年数据

——根据[德]库钦斯基著,陈东旭译《资本主义世界经济史研究》编制

(2)依据材料二、三并结合所学知识,指出材料三中数据变化的原因及结果。

材料四 考虑到在全球化背景下,区域合作在推动亚洲经济体持续增长及经济和社会发展方面具有重要意义,也有助于提升本地区应对未来金融危机和其他外部冲击的能力;

认识到基础设施发展在推动区域互联互通和一体化方面具有重要意义,也有助于推进亚洲经济增长和社会发展,进而为全球经济发展提供新动力;

……

确信作为旨在支持基础设施发展的多边金融机构,银行的成立将有助于从亚洲域内及域外动员更多的亟需资金,缓解亚洲经济体面临的融资瓶颈,与现有多边开发银行形成互补,推进亚洲实现持续稳定增长;同意成立银行……

——《亚洲基础设施投资银行协定》(2015年6月29日)

(3)依据材料四,分析中国发起成立亚洲基础设施投资银行的背景和目的。

材料一 孔子思想体系的核心概念是“仁”。“仁”最扼要的表述就是“爱人”,即对人尊重和有同情心。达到“仁”的途径是“克己复礼”,即通过对自己的控制和约来以提高道德水平,从而符合“礼”的要求。孔子将“仁”看做道德的最高准期,他希塑统治者“为政以德”,以严格的道德标准要求自己,以身作则,通过速德感化改善政治,而不是一味使用暴力和刑罚。孔子对春秋后期“礼崩乐坏”的变革、动荡形势感到不满,期望恢复西周的礼乐政治。

——摘编自张机《中国古代简史》

材料二 明末清初的西学东渐,确切的讲应该是指文艺复兴时期的西方文化在中国的传播,主要涉及天文、历法、物理等应用科学技术。张骞通西域、《马可·波罗游记》的传播等为中西文化交流奠定了基础。随着新航路的开辟,利玛窦等耶稣会士先后进入中国,他们学习中国文化,采取适合中国习俗的传教方式;他们相当一部分人精通天文历法、炮术等知识,而这又是崇祯、康熙等皇帝所赏识并需要的。与此同时,徐光启、李之藻等知识分子不仅推动西学的广泛传播,而且翻译了大量的西学典籍。虽然在当时的社会环境下,西学东渐还不足以唤醒沉睡的中国,但它代表中西两种文化已开始了碰撞。

——摘编自徐先知《明末清初西学东渐成因浅析》

材料三

| 时间 | 事件 | 主要内容 |

| 19世纪60-90年代 | 洋务运动 | 洋务派创办军事工业,民用工业和新式学校,建新式海军 |

| 19世纪90年代 | 戊戌维新运动 | 光绪皇帝在单新派支持下推行“百日维新”,在政治、经济、军事等方面除旧布新 |

(2)根据材料二,概括明末清初西学东渐产生的原因。

(3)概括上表中所列历史事件反映的共同主题。请任选一个事件说明其意义。

材料一 四家在争辩中相互吸收、渗透,发展了相互联结的一面。而这主要是由它们是同一族类的文化以及他们学说中都关注现实的社会人生问题所决定的……政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘编自李宗桂著《中国文化导论》

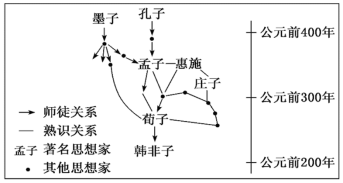

材料二 《诸子百家关系图》

——摘自[美]菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托《世界:一部历史》

(1)上述材料体现了战国时期思想文化领域的什么特征?结合上述材料和所学知识,概括呈现上述特征的原因。

材料三 作为思想启蒙的五四新文化运动,批判的是中国传统文化中为封建统治者服务且有碍于社会发展的成分,批判的矛头直指以封建统治者意识形态出现的儒家学说。但必须注意,这种批判是在民族危亡时进行的,它不是纯学理意义上的一般学术批判,而是以文化为切入点,以实现民众启蒙、民族独立和国家解放为目的社会运动。这就决定了这种批判不可避免地带有强烈的偏激色彩和以偏概全的倾向,但这种倾向恰恰是五四知识分子“天下兴亡,匹夫有责”的政治责任感和自觉担当意识。

——沈永刚《论五四新文化运动对中国传统文化的批判和传承》

(2)根据材料三并结合所学知识,指出新文化运动对传统文化的批判反映了怎样的时代需求?由此说明应如何正确评价新文化运动。

材料四 伴随着社会主义市场经济的初步确立,20世纪90年代中期迎来了第一波“国学热”。社会转型需要一种与革命时代不同的意识形态,由此促进的文化转型,构成了现代文化景观的大背景。踏入21世纪以来,全方位的国学热四面兴起并持续升温,其中媒体的参与固然起了很大作用,而来自民间的对传统文化的热情和需求扮演了主要的推动力量。目前的国学热兴起的原因,在于中国现代化进程快速和成功的发展,及其所引致的国民文化心理的改变。

——摘编自陈来《中华文明的核心价值:国学流变与传统价值观》

(3)根据材料四,指出90年代“国学热”出现的经济背景。综合以上材料,谈谈你对中华传统文化的认识。

材料 日本学者宫崎市定曾经说,讨论帝国的衰落,往往有不同的途径。如果把道义颓废、政治腐败作为帝国灭亡的原因,是道德史观;把阶级斗争激化,统治阶级应对错误看成帝国灭亡的原因,是阶级史观或革命史观,若将经济萧条,人民穷困作为帝国衰落的原因,是经济史观。当然,说到十八世纪的帝国衰落,还有一种是归咎于帝国主义和殖民主义的侵略,这是现代反帝反封建的民族史观。不过,我们讨论全球史背景下的十八世纪中国的衰落,其实,可能需要更复杂的历史背景分析。

——摘编自葛兆光《“漫长的十八世纪”与“盛世背后的危机”》

运用唯物史观并结合具体史实,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料的观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

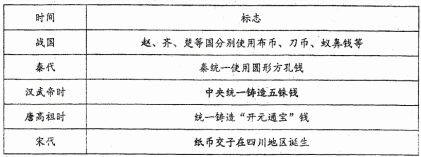

材料一 中国古代货币简表

(1)根据材料一,括归纳我国古代货币发展约基本趋势。

材料二 明初,流通中铜钱与“宝钞”并行,禁金银交易,但江南商贾“不论货物贵戝均以银定价”。嘉靖初(1522年),“钞久不行,钱大已库尔壅”,朝廷遂“弛用银之禁”。到万历九年(1581年),“一条鞭法”把丁役、土贡等归于田亩,“计亩征银”,白银发展为流通中的主要货币。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》等

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代白银成为流通中的主要货币的原因。

材料三 “入蓝”

注:SDR,亦称“纸黄金”,由国际货币基金组织发行,根据会员国认缴的份额分配,可用于偿付国际收支逆差或偿还基全组织的贷款,还可与黄金一样充当国际储备。2016年10月1日之前,SDR货币篮子里只有美元、欧元、英和日元。

(3)根据材料并结合所学知识概括分析中国人民币成功“入篮”的背景及其影响。

材料一 1751年,在著名的唯物主义哲学家狄德罗主持下开始编撰--部《百科全书》,全名为《百科全书或科学、艺术、技艺详解辞典》,参加撰稿的多达160人,其中有启蒙思想家伏尔泰、孟德斯鸠,自然科学家达朗贝、孔多塞,哲学家拉美特利、爱尔维修、霍尔巴赫,文学家博马舍,经济学家魁奈、杜尔阁等人,参加犏撰的作者被人们尊称为“百科全书派”。他们人数众多,影响极大,成为法国启蒙运动的中心。百科全书的编写,既吸收了当时自然科学和社会科学的最新成果,又有力地推动了启蒙运动的深入发展。

——刘祚昌、王觉非主编《世界史近代史编》上卷(第二版)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出《百科全书》的特点及编撰的历史背景。

材料二 1859年,达尔文出版《物种起源》,从灭绝物种的时间分布和活着物种的空间分布两个方面,提供生物进化的证据。进化论发表后在英国引起轩然大波,教会等保守势力尽全力反驳,甚至不惜采用人身攻击的手段.但科学界很快就接受了达尔文的理论,并将其作为生物学进一步发展的基础。社会学和政治学家中也有人接受进化论,把它演绎成社会达尔文主义。至于在自然科学意义上的达尔文理论,后来经过科学家的发展与修正,到20世纪就变得越来越完善了,已为人类从整体上接受.

——摘编自钱乘旦主编《英国通史》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出达尔文出版《物种起源》的历史影响。

材料三 1897年12月,严复开始在《国闻报》上陆续发表他对英国生物学家赫胥黎选译作品,即著名的《天演论》.严复一方面用文言文意译了它的主要内容,同时附加了自己的许多见解.他反复宣传和强调“变"的观占,大吉疾呼:要顺应“天演"的规律,改革现状,变法维新,才能避免危亡之祸.《天演论》-发表,震动全国,“风行海内",渠启超根据严复介绍的进化论,在《时务报》上大做文章.人们和学校也纷纷用“竞存"适者"进步"之类的词汇命名,一时成为时尚.

——摘编自白寿彝《中国通史》

(3)根据材料三并结合所学知识,简析严复《天演论》发表后风行海内的原因。

材料一 1919年1月10日,中国派陆征祥、顾维钧等赴欧参加巴黎和会。抵达巴黎之后,顾维钧立即展开对国联的研究,并参与国联盟约的起草和完善工作。中国人民和政府对于中国加入国际联盟给予极大支持。根据国际联盟条约规定,虽然中国未签对德和约,不能立即加入国联,然中国若签对奥和约,仍能成为国联成员。北京政府对此十分重视,9月10日,我国签订对奥和约,1920年1月10日,凡尔赛条约生效,中国成为国联创始会员国之一。中国寄望国联来维护弱小国家安全,期盼它成为国际正义的主持者。

——摘编自周乾、陈积敏《论北京政府时期中国对国际联盟成立的认识和参与》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北京政府加入国联的原因以及前提条件。

材料二 1971年10月第26届联大上,以76票赞成,36票反对,17票弃权的压倒多数通过恢复中国在联合国的一切合法法权利。基辛格在回忆录中作了这样描述:“问题的实质在于,友好国家改变了立场。它们当中很多国家长期以来感到苦恼,一方面它们不愿同我们对立;另一方面讨好强大的中国又对它们有利。当美国对北京采取敌对态度时,他们害怕投票赞成接纳中华人民共和国会受到我们的某种惩罚,现在我们戏剧性地要跟中国和解,他们就不再怕这种惩罚了。”

——摘编自连海山《中国重返联合国纪实》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国重返联合国的背景。

材料一“民为贵,社稷次之,君为轻。”

——《孟子》

“《春秋》之法,以人随君,以君随天。”

——《春秋繁露》

“然则为天下之大害者,君而已矣!”

——黄宗羲

(1)概括材料一中三人的主张,并比较董仲舒与黄宗羲主张的主要不同之处。

材料二 启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态,不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。如果现在有人问:“我们目前是不是生活在一个启蒙了的时代?”那么回答就是:“并不是,但确实是在一个启蒙的时代。”

——康德

(2)结合所学知识,从背景的角度分析材料二中康德提出的“不是生活在一个启蒙了的时代”的原因,并从思想的角度解释“但确实是在一个启蒙的时代”的理由。

材料三 作为一名决策者,邓小平对所有计划与建设的可行性都要先进行试验,这与他使用的口号“实事求是”“实践是检验真理的唯一标准”相一致的。20世纪90年代初,中国充满了不确定性和自我怀疑,邓小平又及时地睿智地将这“唯一标准”进行精准的具体化的解读,让每个实践者都能用它准确地给自己的实践行为量化打分……邓小平和他的同事找到了一条富国强民的道路。在达成这个目标的过程中,邓小平也引领了中国根本转型,不论它与世界的关系方面,还是它本身治理结构和社会方面。在邓小平领导下出现的这种结构性转变,确实可以成为自两千多年前汉帝国形成以来,中国最根本的变化。

——英国.伊文思《邓小平传》

(3)根据材料三并结合所学知识,写出邓小平对实践标准具体解读的内容。并指出材料中“富国强民”道路和“根本转型”的内涵。

材料一 建国初期,新政权从国民党政权手中接管经济已经到崩溃边缘的烂摊子。从人口、国土面积看是个大国,从国力看是名副其实的弱国。在两极对峙的国际形势下,不加入某个阵营是不现实的。

——杨泽喜《建国初期中国现实主义外交战略选择》

(1)根据材料一并结合所学,指出新中国的外交方针及其确立的背景。

材料二

| 1949~ 1958 | 护照中有法文、英文、俄文标识。护照号码多为6位印别号码,多前往苏联、东欧国家。 |

| 1959~1978 | 将护照中俄文改为法文,外文以英文、法文两种文字为主。护照开始增加简单防伪特征,如水印、凹版印刷等。这一时段因私护照几乎为零。 |

| 1978~1990年 | 将之前护照中的“本护照前往下列国家和地区有效”文字改为“本护照前往世界各国有效”。护照号码逐渐升至7位数号码,新中国迎来了公民因私出国的第一个高潮。 |

| 1990~2000 | 逐渐按照国际民航组织的护照标准设计,97版采用数码技术、激光打印等防伪手段,护照号码由7位升为9位。 |

| 2000年以后 | 普通护照签发数量又迎来一次新的高潮,2005年签发的400万本护照中,80%是因私护照。2012年5月启用电子护照,我国护照签发迈入全数字化的新时代。 |

————摘编自李悦勤《中国普通护照的演变与发展探析》

(2)上表能够反映我国护照变化的多种趋势,根据材料指出一种趋势,说明判断理由,并解释其形成原因。

材料一 明末清初天主教耶稣会来华传教是中西文化交流史与中国基督教史上的大事。其中,利玛窦(1552—1610年)又是耶稣会在华逐渐摸索并形成较为有效的传教策略的关键人物,其传教策略的关键就是积极自觉地适应中国的社会、文化与政治态势,向中国人尤其是知识分子传教。需要补充说明的是,明末清初由天主教耶稣会充当中介的中西文化交流可谓成果丰硕,不仅输入了当时西方的宗教与人文思想、西洋科技,还助推了东学西渐,为18世纪的启蒙运动提供了丰富的充满自然理性精神的思想资源,例如,启蒙大师伏尔泰赋诗礼赞孔子为真理的解释者,称中国的宗教是理性的宗教。

——摘编自孙尚扬《基督教文化在中国的传播与发展》

材料二1月8日至9日,中国驻光州总领事表示,领区各孔子学院(课堂)各具特色,各有所长,在推广汉语教学、传播中国文化方面做了大量卓有成效的工作,深受当地民众欢迎,是一张亮丽的中国名片,也是韩国民众了解中国的窗口。他期待,新的一年,领区孔子学院(课堂)能够在培养和激发学员和学生对中国语言及文化兴趣方面有新的举措,为促进领区韩国民众学习汉语、了解中国,增进两国人民之间的文化交流和友谊做出新的更大贡献。

——据中国侨网2020年1月14日电《中国驻光州总领馆举办领区孔子学院工作交流会议》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明末清初耶稣会来华传教的社会背景及策略。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明孔子学院深受海外民众欢迎的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简述明末清初耶稣会来华传教和当前孔子学院在海外发展产生的共同历史价值。