材料一:在公元前5世纪到公元前3世纪的战国时代,中国出现了一次重大的思想危机,中国思想家产生了强烈的忧虑情绪,出现了激烈的意识争论。这使人联想起公元前5世纪到前4世纪的希腊,以及古希腊出现的后来孕育了科学精神的哲学思想。

(1)根据材料指出中国出现的意识争论指什么?这场争论的历史意义是什么?结合所学知识,指出古希腊哲学的产生有何特点?材料二:希罗多德在《历史》第一卷开头语中说:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果, 他所以要把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘……特别是为了把他们发生纷争的原因给记载下来。”

被誉为“中国史学之父”的司马迁在阐述《史记》撰 写宗旨时说:“究天人之际,通古今之变,成一家之言。”

(2)根据材料并结合所学,希罗多德《历史》和司马迁《史记》的撰史宗旨有何相同?中西两位史学家各开创了哪种史书体例?材料三:中世纪只知道一种意识形态,即宗教和神学。

——恩格斯

(3)运用相关史事“实证”“基督教信仰成为西欧地区普遍的文化符号” 。材料一

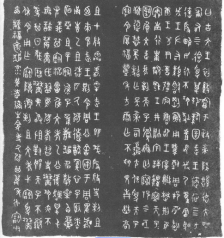

| 青铜器1 |

何尊及其铭文 | 1963年出土,内底钟有铭文12行122字,其中提到周武王决定建东都于洛邑,即“宅兹中国”,与《尚书》中《洛语》《召诰》等文献记载互证,为“中国”一词最早文字记载。 |

| 青铜器2 |

| 1976年出土,器内有铭文18行284字,铭文前段颂扬西周文、武、成、康、昭、穆、共七代周王的功绩,后段记叙微氏家族高祖、烈祖、乙祖、亚祖、文考和做本盘者自身六代的事迹。史墙盘记述的周王政绩与司马迁《史记·周本纪》中内容非常吻合,关于微氏家族发展史部分内容并不曾见于已知文献。 |

材料二 中国虽有长达千年的金石学传统,但是建立在田野考察与发掘分析基础上的考古学是19世纪末、20世纪初由一批外国传教士或科学家首先介绍进来的。20世纪20年代末,李济、梁思永等从海外学成归国,带回了当时较为先进的考古理论方法的同时也开拓了中国考古学本土化的历程。……1949年以后随着大规模的基本建设的展开,考古发掘逐渐多起来……到20世纪80年代中期,在大量考古发现的基础上,……建立起中国大部分地区史前文化的时空框架。之后中国考古进入“理论多元化,方法系统化,技术国际化”的新时代,进入21世纪,中国考古学进入到一个新的时代。

——张昌伸《文物与考古蒌础知识》

(1)根据材料一并结合所学,说明何尊、史墙盘蕴含的史料价值。并概括西周青铜器体现的特点。(2)根据材料二,说明中国现代考古学的发展过程。并结合所学,指出各阶段的原因。

材料一一战期间,在大量英国成年男子奔赴前线造成劳动力短缺的情况下,工人阶级妇女作为非熟练工人参与军火生产,有效地保证了军火供应;在银行、行政机关和保险机关里,中上层妇女充任事务员;在交通运输中,她们还充任邮递员、收票员和公共汽车司机等。此外,还有成千上万的妇女从事于应战争的紧急需要而产生的工作。到战争结束时,仅工业部门和运输部门工作的妇女就达300多万。从事钢铁业的女性近50万,代替了9/10的男工。配属海、陆、空三军的特种辅助部队中服务的妇女有15万人。妇女还作为家庭的支柱,承担了稳定社会的重任。1918年,英国妇女终于在法律上取得了部分选举权。十年后,妇女取得了与男子完全平等的政治权利,英国妇女的参政权运动最终以辉煌的胜利而告终。

——摘编自刘秀红《论第一次世界大战对英国妇女解放运动的影响》

材料二美国参战以后,妇女占劳动大军的比例从1940年的25%增加到1944年7月的35%,1945年已高达38%。原来被男性占据的国防工业也涌入高达200万的妇女,增长46%。战时服役女兵达35万之多。战时,做女佣的黑人妇女从72%下降到48%,在工厂劳动的黑人妇女比例增长到19%。在教育上白人和其他人种的入学人数差距也在缩小,其中其他人种的女性受教育程度平均高于她们的男性同胞,这是以往她们所不敢奢求的。1964年的《民权法案》第七条生效,性别歧视被视为非法;1972年,国会通过“全国妇女组织”提出的《全国妇女组织人权法案》。同年,国会还批准了教育修正案;《平等工资法》也延伸到各行各业,并有35个州通过了“平等权利法案”。在妇女们的争取下,重大的国际组织也在法律上承认男女的平等权利,联大制定了《消除对妇女一切形式歧视公约》。

——摘编自周良君《试析二战期间的美国妇女解放运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析一战后英国妇女获得部分选举权的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战期间美国妇女解放运动的特点,并指出其意义。

材料一:从西周到西汉,礼制以室中西南隅为尊长所居、祭仪以东向为尊,故都城布局采用坐西朝东的方式;东汉以后,天子祭天之礼成为大典,定制在国都南郊举行,兼须配合举行盛大的元旦朝贺之需要,都城布局遂一变而成为坐北朝南;到隋唐时代,为了“适应规模越来越大的元旦大朝会的需要”,又设计了以都城中北部的宫城为主体的、对称的中轴线布局。都城布局又影响到州县治所城市的布局。在唐代州(府、军)治所城市普遍实行子城制度,“子城为一州政治核心,政府、廨舍、监狱皆设其间”,其次州、县普遍置立社稷坛。

——摘编自鲁西奇、马剑《空间与权力:中国古代城市形态与空间结构的政治文化内涵》

(1)根据材料一,概括西周至唐城市规划的特点。材料二:近代中国城市人口总数及城市化率

| 年份 | 全国总人数(万) | 城市人口数(万) | 城市化率(%) |

| 1840 | 41281 | 2768 | 6.7 |

| 1843 | 41724 | 2825 | 6.6 |

| 1893 | 33671 | 2769 | 8.2 |

| 1901 | 42645 | 4173 | 9.8 |

| 1920 | 44715 | 4742 | 10.6 |

| 1931 | 46884 | 5106 | 10.9 |

| 1936 | 46962 | 5281 | 11.2 |

| 1949 | 54167 | 5765 | 10.6 |

——摘编自李蓓蓓等《中国近代城市化率及城市化分期》

(2)依据材料二,分析1901—1920年我国城市化发展有何变化。并结合所学知识,分析这一时期城市化发展的原因。材料三:天津开埠后,其租界面积相当于旧城区的8倍。此前中国的城市发展通常因政治和军事展开,中心地区多以官府衙门、庙宇和祭坛为中心。近代城市的空间布局明显呈现出了商业化的特点。此外,城市空间出现新城区、旧城区和棚户区(贫民窟)并存的现象,三者形成了鲜明的对比,由此产生的一系列的城市问题,给城市的市政治理带来了巨大挑战。例如,在19世纪末,北方工业中心天津的社会治安一片混乱,天津衙门根本无力控制住局面。而上海的社会问题则更为尖锐,各种帮会组织在上海滩风起云涌。

——摘编自顾强、章钊铭《从城市化到城市治理:晚清时期城市发展的历史逻辑》

(3)根据材料三并结合所学知识,分析近代中国城市问题所带来的影响。材料四:改革开放后,国家发布了一系列规划,推动城市空间高效合理的开发。政府将城市区分为不同级别:国家级中心、区域中心等,试图用行政力量推动城市群发展。政府放宽了外贸限制,给予经济特区以对外贸易宽松政策,并允许外资进入投资设厂。对个别城市的计划体制、价格体制、就业体制、企业行政机制作出了一些改革,开放了一批沿海港口城市。21世纪,中国城市化由单体城市向大都市和城市群发展,建立了城市新区,崛起了一批城市群。经济特区、沿海开放城市、城市群对经济发展功不可没。

——摘编自孙全胜《成因分析及提升路径》

(4)根据材料四并结合所学知识,谈谈当今中国应对城市化问题的优势。材料一 有学者认为,早在公元前,农作物就从两河流域向西向东传播,平均每年传播约0.7英里,但墨西哥3500年前已被驯化的玉米北上美国东部则是从公元900年开始,每年传播不到0.3英里……。

哥伦布大交换

(1)据材料一和所学知识,概括新航路开辟后物种交流有何特点;及产生的影响?

材料二

遭受饥饿和贫困折磨的人数现已逾10亿,这一事实让我们感到震惊。粮食安全、农业和农村发展方面长期投资不足所产生的影响,又因近期粮食、金融和经济危机等因素而雪上加霜。

——《世界粮食安全首脑会议宣言》(2009年11月16日)

(2)据材料二并结合所学知识,分析世界各国应对粮食安全问题的策略。

材料一 中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐,形成了中华法系。元朝对唐宋法律整体上弃而不用,在司法实践中却也广泛援引唐律。明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视“例”,曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式,开创了律例合编的体例,时人称之为“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘?”清朝法典沿袭《大明律》,同样非常重视例,制定了《大湾律例》。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 13世纪,英国通过《大宪章》,确立了法律至上和王权有限的原则。光荣革命后,英国确立了君主立宪制,法律体系更加完善。美国等很多国家在学习英国法律基础上制定了本国法律,构成了“英美法系”。1804年,拿破仑签署法令,颁布了《法国民法典》。《法国民法典》继承了罗马法传统,很快推广到欧洲各地,形成了“大陆法系”。“英美法系”和“大陆法系”有以下共性:法律由代表人民行使权力的议会制定,行政机构在法律规定的框架内行使行政权,法院根据法律独立掌握司法权,司法实践中坚持程序公正和无罪推定。

——摘编自齐世荣主编《世界史·近代卷》

材料三 中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括中国古代法律的特点。(2)依据材料一、二并结合所学知识,指出欧洲近代法律体系与中国古代法律的主要不同之处。并分析造成不同的主要原因。

(3)依据材料三,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景。

材料一 东晋南北朝至隋唐无疑是中国历史上民族融合的一个完整过程。正是在这一时期,产生了一个浓缩中国文化特质且对后世影响深远的词语——“中华”,胡汉融合是认识“中华”概念的一个起点。《晋书·桓温传》记有东晋大将桓温的一段话:“自强胡陵暴,中华荡覆,狼狈失据,权幸扬越。”《十六国春秋》记十六国时原西晋旧臣贾坚仕于前燕,(东晋)士子荀羡劝说贾坚说:“‘君父、祖世为晋臣,奈何背本不降?’坚曰:‘晋自弃中华,非吾叛也。民既无主,强则附之。’”入唐以后,“中华”一词被广泛使用,贞观时,给事中杜楚客在谈及北方突厥时云:“今令其部落散处河南,逼近中华,久必为患。”《唐律疏议》规定:“造畜蛊毒(欺骗害人),所在不容,摈之荒服,绝其根本,故虽妇人,亦须投窜(流放),纵令嫁向中华,事发还从配遣。”

—摘编自石硕《胡入中华:“中华”一词的产生及开放性特点—东晋南北朝至隋唐胡汉融合与“中华”词义嬗变》

材料二 20世纪初叶,最早提出“中华民族”概念的是当时可称为中国知识精英之巨擘并站在新、旧交替激荡之大变局时代前列的梁启超先生。1901年,梁启超在《国家思想变迁异同论》一文中写道:“民族主义者,世界最光明正大公平之主义也。不使他族侵我之自由,我亦毋侵他族之自由。在于本国,人之独立,其在于世界也,国之独立。”1903年梁启超提出“大民族”概念:“吾中国言民族者,当于小民族主义之外,更提倡大民族主义。小民族主义者何?汉族对于国内他族是也。大民族主义者何?合国内本部属部之诸族以对于国外之诸族是也。”后来又提出,“现今之中华民族自始本非一族,实由多数民族混合而成。”“究我之此论,其将唤起我民族共同之感情,抑将益增长我民族畛域之感情。”

—摘编自石硕《从中国历史脉络认识“中华民族”概念——“中华民族”概念百年发展史的启示》

(1)根据材料一,指出“中华”一词内涵的变化,并结合时代背景分析变化的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,评析梁启超的“中华民族观”。

材料一 鸦片战争爆发后,《中国丛报》即刊载了五口通商口岸的史地知识。1850年,传教士郭实猎向英国皇家学会呈递关于西藏史地和自然资源的报告。《天津条约》以后,西方传教士和领事官员便发文介绍了北京、苏州、杭州、汉口等地的史地资料。1875年,罗约翰撰文将中国东北地区的重大史事按编年进行勾勒。除此以外,来华西人还着眼于中国的生活、习俗、文学、艺术、科技,在内容建构上,逐渐呈现出综合的书写倾向。随着中外时局的变动,来华西人的中国历史书写改变了“中华文明西源说”,把中国视为了一个独立的文明单位。

——摘编自崔华杰《从历史理解中国:近代来华西人的中国历史书写及其路径演进》

材料二 道咸以来,海禁大开,部分文人士大夫将传教士介绍到中国的世界史地知识梳理成系统,撰《海国图志》、《瀛寰志略》等著作,介绍西方政治、地理、科技,徐图寻求“制夷”之法。同光年间,“史学经世”的观念流行,读者群体也不断扩大。1874年王韬创办《循环日报》,并发文评介西方政治、经济、历史、文化、交通,鼓吹变法自强。1876年,郭嵩焘将出洋考察日记汇编为《使西纪程》,对西方的政教、工业、海防、外交做了相对客观的记载。甲午战败后,世界历史书写和评价的著作剧增,最具代表性的是王先谦所著的《日本源流考》《外国通鉴》《五洲地理志略》,不仅将“中国”纳入“世界”进行书写,还为后人了解各国的政局、物产、民俗等提供了重要史料。

——摘编自邢科《晚清至民国时期中国“世界史”书写的视角转换》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代以来西方书写中国历史的背景和演进特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析与近代西人书写中国史相比,中国人书写“世界史”有何不同之处,并分析近代中国“世界史”书写活动的意义。

(3)综合上述材料,归纳影响历史书写的主要因素。

材料一 在《宣言》面世之前,法国里昂工人起义喊着“不能劳动而生,毋宁战斗而死”;伦敦劳工质问着“为什么女王每天的收入是164镑17先令60便士,自己却只有两三个便士”;普鲁士纺织工人在生存线上反复挣扎……一场场工人运动,打破了欧洲资产阶级统治者的歌舞升平,于是他们怪罪共产主义,将它称为恐怖的幽灵。因此,马克思和恩格斯发誓要为"幽灵"正名,以最接地气的语言,给工人运动以科学的指导。

——王荣堂等《世界近代史》

材料二 美国早期工人运动是在美国革命结束后开展起来的。其后的自由州与奴隶州之间的斗争经常以自由州的退让而暂时达成妥协,不具备任何社会革命的形势。美国工人的工资往往高于西欧工人,已经得到了选举权,所进行的罢工运动、十小时工作日运动和竞选活动都是维护自身利益的有效手段。马克思主义主要是在德国移民中传播,能够影响美国工人运动的是空想社会主义、冒牌社会主义和改头换面的改良主义。工业无产阶级十分弱小,不断在流动。在整个19世纪上半期,美国的工人运动一直是分散的,规模不大的,不但没有全国性行动,甚至在一个城市中也不能步调一致。尽管也发生过罢工,出现过早期的工会组织,建立过工人党,但都是短暂的,缺乏明确的斗争目标和政治要求,没有对资产者构成重大的压力。

——摘编自张友伦《试论美国早期工人运动的特点——关于美国和西欧工人运动的比较研究》

(1)根据材料一并结合所学,分析“一场场工人运动”的历史意义。从文献与实践两个角度各举一例,指出马克思指导工人运动的成果。(2)根据材料并结合所学知识,指出与欧洲工人运动相比,美国早期工人运动有何不同。

材料一 新中国成立之初,即在全国范围既完成没收官僚资本为国家所有、推进新解放区土地改革、镇压反革命等民主革命遗留的各项任务,又开展了“三反”“五反”斗争、打退资产阶级的进攻等社会主义革命的现实任务,为贯彻党在过渡时期的总路线,完成国家工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,全面建立社会主义基本经济制度奠定了坚实的基础。1954年,毛泽东就明确提出了“建设一个伟大的社会主义国家的总目标”和“实现社会主义工业化”“实现农业的社会主义化、机械化”的总任务。中共八大前后以“四个现代化”为核心内容的新中国现代化战略构想基本形成。

——摘编自包心鉴《新中国70年国家建设的内在逻辑》

材料二 在邓小平改革思想的指引下,我国新时期党和国家领导制度改革,在理顺国家与社会的关系问题上取得了一系列重大突破:一是理顺“政企”的关系,充分发挥市场配置资源的决定性作用,同时更好地发挥政府作用;二是理顺“政社”关系,促进社会组织发育发展,充分激发社会机体活力;三是理顺“党群”关系,紧紧依靠人民群众,不断夯实党执政的社会基础,确保国家“社会公仆”的本质功能。……国家改革的根本价值是推进制度创新与定型,改革开放新时期的国家改革,为中国特色社会主义新时代的国家治理提供了强大的政治资源和政治动力。

——摘编自包心鉴<新中国70年国家建设的内在逻辑》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明新中国社会主义过渡时期国家治理与改革开放新时期国家治理各自的突出特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放后国家治理体系建设的影响。