材料 1872年,在华英国人提出在上海外滩筑堤并建造外滩公园。时人便将外滩公园释以“公家花园”四字,并提议向社会募捐筹修建之资,而非向西方借贷,以免花园落成后“将禁华人入内游玩,以示结清严密之关防”。然而公园落成后,华人仍不免受到排斥。《辛丑条约》签订后,中国被迫进一步向西方列强开放,全国各地外国商人开始提请建造“公众花园”。清朝末年,清廷派出考察团对西方各国社会进行实地体验考察后,发现城市中均大量建有公园等公共设施,于是将公园等公共场所的建设视为西方列国强盛的原因之一。受此启发,各省督抚纷纷开始重视创办公园,并寄希望于公园的建设能够“开各人智识”。社会舆论也将公园视为强盛国家必不可少的公共场所。1917年,有文章指出,中央公园开放之后,一年四季,不仅“春秋佳日,士女如云”,即便“日暮天寒”,园中仍旧游人“往来如织”。公园如此受到市民的喜爱,可见此处“必有于心理上受无穷之感化,于身理上受无形之利益,而不自知者。”

——摘编自胡蝶《从清末民初公园论看近代中国“公共”意识的建立(1870—1920)》

(1)根据材料,概括中国近代公园发展呈现出的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析中国近代公园发展的意义。

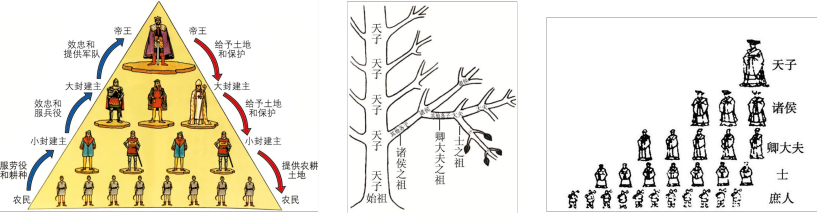

(1)根据上图及所学,简要回答西欧封建社会的基本特征有哪些?

(2)结合西欧封君封臣等级结构示意图和所学,概括归纳西欧封君封臣制度的特点。

(3)结合上图和所学内容回答,作为处于不同社会形态的两种政治制度,二者有何共同点?

材料一 秦汉

甲:里耶秦简(编号8-183、8-290、8-530)简文:(始皇)卅四年①十月戊戌朔辛丑,迁陵守(丞)说敢言之②;上卅三年黔首息耗③八牒。敢言之。

——选自陈伟主编《里耶秦简牍校释》

【注】①(始皇)卅四年:前213年。②敢言之,指古时下属对上言事时的最新套语。③息:繁衍,滋生;耗:减损,消耗。

乙:长沙走马楼汉简简文:(长沙王)五年①九月丙辰朔壬中,都乡胜敢言之,狱移②劾③曰:复移五年计余口四千二百廿七,案阅实四千二百七十四,其卌九口④计后。

——选自【日】西林昭一《简牍名迹选》

【注】①(长沙王)五年:前124年,即汉武帝元朔五年。②移:移文,古时官府文书的一种。与牒相类,多用于不相统属的官署之间。③劾:审理,判决。④卌九口:实为四十七人。

丙:沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,(萧)何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相……汉王所以具知天下阨塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。

——选自司马迁《史记·萧相国世家》

材料二 唐代

丁:每一岁一造计帐,三年一造户籍。县以籍成于州,州成于省,户部总而领焉。诸造籍起正月,毕三月,所须纸笔、装潢、轴帙皆出当户内,口别一钱。

——选自《唐六典》卷3“户部郎中、员外郎”条

戊:诸断罪皆须具引律、令、格、式正文,违者笞三十……诸决罚不如法者,笞三十;以故致死者,徒一年。即杖麤①细长短不依法者,罪亦如之……诸年七十以上,十五以下及废疾,犯流罪以下,收赎②……八十以上,十岁以下及笃疾,犯反、逆、杀人应死者,上请③……九十以上,七岁以下,虽有死罪,不加刑……妇人年六十及废疾,免流配。

——选自《唐律疏议译注》

【注】①麤:cū,同“粗”。②收赎:准其以银赎罪。③上请:古代法律术语,又称“先请”,奏请皇帝裁决。

己:至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为薄,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——选自《资治通鉴》

(1)材料一中的三则引文各涉及哪些政治制度?说明你的依据。(2)材料二中的三则引文分别体现了唐代社会治理的哪些特点?

4 . 史料一 埃及是一个长时间处于同一王朝统治下的统一的大河流域国家……埃及与美索不达米亚不同,可以自由自在地安排自己的命运,不受外界的干涉……而且,尼罗河就像一根天然的纽带,把整个流域地区连接成一个稳定、有效的整体。尼罗河平缓的水流使北上航行极为容易,而盛行的北风、西北风又使返航毫不费力。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

史料二 希腊国土的块状分布,平原面积狭小,以及这些天然国土数量之多,事先给各种小块政治单元的形成创造了必要条件,正是四分五裂的地缘分布和差异极大的地形、地貌,使希腊人长期以来习惯于城邦制的小国寡民的政治格局,甚至养成了城邦崇拜情结,以至于当建立大型政治共同体的任务被提到历史日程上来时,他们根本不可能表现出建立并维系一个大型政治共同体的愿望和能力。

——摘编自虞崇胜、杨刻俭《古希腊民主制度的地缘因素探析》

(1)根据史料一并结合所学知识,概括自然地理环境(河流)对两地文明有何影响?(2)根据史料二,概括古代希腊城邦政治的特点及形成此特点的原因。

材料一 早在春秋时期,即已出现“夷狄入中国,则中国之;中国入夷狄,则夷狄之”的现象黄帝也被建构为“华夏”祖先。司马迁在《史记》中将“华夏”建构谱系化,影响了魏晋时期“五胡”基于“入主中国”的政治目的而对黄帝的攀附。这样就使得“夷狄入中国而主天下”之后,不自觉地继承此前的“华夏”共同体意识。……五代之后,主导中国疆域形成的力量由“夏”转“夷”。“夷”接受“华夏-汉”的“天下”观和政治经验,模仿“中国”的国家政治体制,加以补充、丰富、扩大,“中国”开始由狭义的、单一文化定义上的“中国”,转向国土意义上的、文化多元的“中国”。“华夏”的扩大,为现代中国疆域奠定了前现代基础。

——摘编自吴启讷《族群政治型态的流变与中国历史的近代转型》

材料二 1492年之前,北美大陆生活着多样化的土著美洲人族群,使用250多种语言。16世纪初至17世纪末,西欧移民和非洲奴隶大量涌入。到1776年北美宣布独立时,形成了以欧裔白人“盎格鲁-萨克逊”文化为主流的“多族化"。一战时,大量南欧、北欧移民,甚至东欧的波兰人、俄罗斯人等为逃避战乱,不断涌入美国,打破了以西欧为主的移民格局。20世纪五六十年代美国民权运动和族裔政治行动唤起了美国族群争取“少数权利”的觉醒,到70年代,拉美裔和亚裔移民的涌入改变着以白人为主的移民结构。2010年,“多族化”结构转向拉美裔、非裔、亚裔的混合化模式,族群社区构成了独具生命力的文化群。值得关注的是,这种以族群和文化差异为基础的“多族化”发展,促就了多元文化主义观念的广泛传播,为美国族群政治的发展提供了土壤。如今,美国“多族化”问题凸显,消解着美利坚民族的公共文化和共同价值,使美国日益陷于族群冲突和社会失序的境地。

——摘编自张飞《论美国“多族化”与族群政治的互动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代族群交流的特点,并简析其对中华文明发展的影响。(2)根据材料一、并结合所学知识,指出与中国古代相比,美国族群关系走向有何不同之处,试分析其原因。

材料一 “任何主义者,我们以为,都应该在这时抛弃一切武断的成见,客观的考查中国的实际情形,应该在此时共同认定一联合的战线”。

——摘编自黄日葵、李大钊等《北京同人提案》(1922年夏)

材料二 三三制的抗日民主政权原则,为我党中央所提出的真实政策,已取得广大群众的拥护。这种政权表现为几个革命阶级对汉奸、亲日派、反动派的联合专政,既能合乎统一战线原则,团结大多数以与日寇、汉奸、亲日派、反动派进行斗争, 又能保证由共产党员与进步势力结合起来的优势,所以这不仅是今天敌后抗战的最好政权形式,而且是将来新民主主义共和国所应采取的政权形式。

——摘编自邓小平《党与抗日民主政权》 (1941年4月15日)

材料三 党始终坚持大团结大联合, 团结一切可以团结的力量,调动一切可以调动的积极因素,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,最大限度凝聚起共同奋斗的力量。党完善大统战工作格局,努力寻求最大公约数、画出最大同心圆,汇聚实现中华民族伟大复兴的磅礴力量。

——摘编自《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》(2021年11月11日)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国共产党在1922~1927 年为建立“联合的战线”所做出的努力。(2)根据材料二并结合所学知识,概括抗日民主政权的特点并分析其历史意义。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简析中国共产党统一战线工作的历史经验。

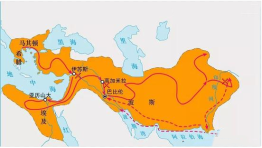

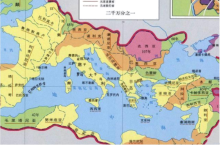

三大帝国的疆域有何共同特点?请按建立的先后顺序写出三幅图分别对应的古代帝国名称。结合所学知识,写出你判断和排序的依据。

材料一 百年来中国的政治变化主要有三段:第一段是从鸦片战争到甲午中日战争;第二段是从甲午后维新变法运动到辛亥革命;第三段是从民国成立到国民党由广东出师北伐。第一段为外力侵入、新思想酝酿的时代;第二段为革命势力进展、清朝皇位颠覆时代;第三段为革命势力与满清残余的军阀势力斗争时代。

——摘编自李剑农《中国近百年政治史》

材料二 问:“假如战争拖得很长,日本没有完全战败,共产党能否同意讲和,并承认日本统治东北?”答:“不能。中国共产党和全国人民一样,不容许日本保留中国的寸土。”

——摘自《毛泽东选集第8卷——和美国记者斯诺的谈话》

材料三 对于是否彻底摧毁国民党当局,日本华北方面军认为:“日本与重庆之间暂时处于战争状态,却有能够共存的性质。但是,日本与共产党势力之间则是不容许共存的。”

1942年5月,日本参谋本部第一部长分析战争走势:“攻占重庆后,抗战的中国有落入中共手中的危险,如果没有充分可靠的估计,攻占重庆就只不过是极端危险的投机。”

——摘编自刘长明程恩富《谁是抗日战争的中流砥柱?》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争至国民革命时期救亡图存进程的主要特点。(2)根据材料二、三并结合所学知识,简析敌后战场成为中国抗战主战场的原因和影响。

康熙赈灾康熙十八年七月二十八日,京师东部地区发生了一场特大地震,给京畿地区造成了严重的损失。

◆当日,康熙谕大学士,“地震倾倒民居,朕心悯念,至于穷苦兵丁,出征在外,房屋毁坏,妻子露处,无力修茸,更堪悯恻。可敕该部、行令八旗都统、副都统、参领,亲行详察,毋致遗漏……两邻十家户,有互相存恤之义,可协助修理。如官绅富民愿捐资为贫民修理房屋者,该管官酌量奖励。其令督察院五城御史遵行”。

◆当日,康熙召集臣僚曰,“兹者地震之变……盖由朕躬不德,敷治未均,用人行政,多未允符,内外臣工,不能精白乃心,恪尽职掌,或周上行私,或贪纵无忌,或因循推诿,或恣肆虐民,是非颜倒,措置乖方,大臣不法,小臣不廉,上干天和,召兹灾告"。

◆九月十三日,康熙谕礼部,“前以地震示警,朕恐惧修省,夙夜靡宁,已经遣官虔告郊坛,乃精诚未达。迄今时复震动未已,朕心益用悚惕。兹当度诚齐戒,躬诣天坛,亲行祈祷,尔部即择期具仪来奏特御”。九月十八日,“上以地震,率诸王文武官,诣天坛祈祷”。

◆十二月初六日,康熙“免直隶顺天等府属五十七州县卫本年分水旱等灾额赋有差。又发仓库银米,赈济饥民”。

——摘编自田帅保《清康熙十八年(1679)三河—平谷地震及赈灾研究》

(1)提取材料信息,说明康熙赈灾所体现的治理理念。(2)概括康熙赈灾措施的特点,并分析其意义。

材料一 《庄子》和《易经》两部著作提出了天、地、人三者是相应的,认为天地乃万物之父母,强调三才之道,将天、地、人并立起来。天有天之道,天之道在于“始万物”;地有地之道,她之道在于“生万物”;人不仅有人之道,而且人之道的作用就在于“成万物”。天道曰阴阳,地道曰柔刚,人道曰仁义。天地人三者虽各有其道,但又是相互对应、相互联系的。这不仅是一种“同与应”的关系,而且是一种内在的生成关系和实现原则。天地之道是生成原则,人之道是实现原则,二者缺一不可。

——摘编自徐磊《面向民间与主流的文化内在整合》

材料二 周敦颐以“无极而太极”一语揭示了宇宙的原始,二程以无形的“理”构筑宇宙的本体。二程以“理”为核心的理论体系所关注的并不是“理”本身,而是理与性、理与心等心身性命有关的学问。“理”被极度的抽象,成为宇宙的本质,这个本质表现在天即为“天理”。内在于人便是人性。程颢试图将“天理”与“人之性”完全沟通起来,使之无所间隔。他从主体意识中抽象出“仁”,认为“义、礼、智、信皆仁也”,这无疑是孟子“万物皆备于我”的新的诠释。程颢的这种抽象便将客观之理内化为主观之仁,从而便有“心即理”之思想的出现。沿此思路走来便有陆九渊、王守仁“心即理”、“心”为本体的思想体系的建立。

——摘编自李道湘《现代新儒学与宋明理学》

(1)根据上述材料,概括中华优秀传统文化的特点。(2)任选其中一个特点加以阐释。