材料一 1914年,留美中国学生任鸿隽、赵元任等,紧衣缩食,贡献各自学费,发起成立中国科学社,并于1915年1月在上海正式出版《科学》创刊号。这是中国首份横排向右,使用标点符号排版方式的刊物,国内第一次有了一本正式的“以传播世界最新科学知识”的杂志。发刊词提出“世界强国,其民权国力之发展,必与其学术思想之进步为平行线”,在中国率先发出对“科学’与‘民主’的呼唤,并从‘科学之有造于物质'科学之有造于人生’‘科学之有造于智识’,以及科学有助于提高人的道德水准四方面论述了科学的社会功能,成为近代中国一份重要的科学主义宣言。在科学社成员的努力下,有关自然科学诸学科的新思想、新知识被源源不断地介绍到国内。不仅如此,他们还抱着科学有益于人生、智识和道德的宗旨,将科学精神作为一项重要的人生价值植入那个时代的理想追求中。

——薛子燕《科学、史学、哲学一新文化运动时期对科学与人文关系认识的三重维度》

材料二 “可以说,‘科学’一词在中国的规范化、普及化,即始于《科学》月刊。”《科学》所阐述的思想在一定程度上为“德先生”“赛先生”的吁求提供了坚实基础。民国时期,《科学》杂志的经营状况一直不理想,以至于杂志因没钱而停刊过8个月。抗日战争时期,稿荒与经费困难齐齐出现,从第21卷第9、第10期开始两期合刊,勉力维持,继续为科学界服务。新中国成立后,中国科学院愿意接办《科学》杂志,1951年5月《科学》突然宣告停刊,1957年7月,配合“百花齐放、百家争鸣”的口号,《科学》第33卷第1期出版。1959年,反右形势恶化,成立了46年的中国科学社解散。冬去春来,复刊4年的《科学》再度停刊。直到1985年,停刊25载的《科学》重获生命。“第37卷第1期”的标注方法意味着这份杂志的命脉得以延续。复刊后的《科学》坚持“从整个根本入手”“求真致用并重”的办刊传统,注重“理工结合”“文理结合”和“科(学)艺(术)结合”,努力以“隔行能看懂,本行受启发”的高级科普风格,吸引读者关注科学家探索前沿的求真之心,理解求真的科学有促进人和社会进步巨大功能的致用之理,逐步在刊物周围形成一个人数稳定上升的新一代读者群。

——摘编自文汇报《百年不孤独:<科学>杂志与中国科学社》

(1)据材料一和所学知识,分析《科学》杂志创办的背景。

(2)结合材料一、二,说明1985年以来重获新生的《科学》杂志与创刊时相比有何传承与创新之处。

(3)综合上述材料,说明《科学》杂志的百年挣扎与复兴主要受哪些因素的影响。

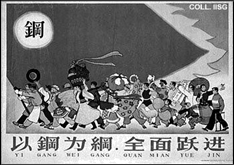

1.关于下面这幅宣传画的表述,正确的是

| A.此画出现的时间不早于1959年 |

| B.大炼钢导致“共产风”的泛滥 |

| C.“大跃进”忽视了经济发展规律 |

| D.它是庐山会议精神的产物 |

| A.“四五运动” |

| B.“一月革命” |

| C.“二月逆流” |

| D.“九一三事件” |

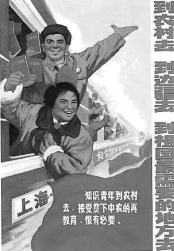

| A.广大知识青年经受了一定的锻炼 |

| B.大批知识青年在青春年华失去了在学校接受正规教育的机会 |

| C.造成国家人才的断层,给国家的现代化建设带来相当的困难 |

| D.这场知识青年上山下乡的高潮是由林彪反革命集团发动的 |

材料一 在近代科学组织中,英国皇家学会的产生较为典型。1662年查理二世颁发特许状,批准成立英国皇家学会。皇家学会把具体的探索任务或研究项目分配给会员个人或小组,同时学会还要求会员进行任何他们将促进学会目标和科学研究的新实验,定期举行会议让会员通过做报告和演说向学会汇报研究成果、演示实验等,所有会员都可以对所提出的科学问题进行讨论。随着时间的推移,又根据各学科的特点建立了一些专业学术委员会来指导学会各部门的活动。1665年3月学会出版学术刊物《皇家学会哲学学报》。在科学研究方面,皇家学会致力于科学研究的支持和鼓励,使得天文学、物理学、数学、医学等在很多方面都取得了成就。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

材料二 中国之有科技社团早自明代始。明嘉靖年间,祁门人徐春甫在顺天府成立了一个名叫“一体堂宅仁医会”的医学团体。在此后的300多年的时间里,中国的科技社团一直没有得到发展。中日甲午战争失败以后的晚清最后十几年是中国近代科技社团萌芽与创立时期。民国时期的科技社团规模都比较大、持续的时间也比较长,中国科学社于1914年夏创立于美国,发起人是一批留学美国的青年学生,中国科学社由于后来大多数会员回国工作、便于1918年把社所迁回祖国。中国科学社的科学事业在社章中做了规定,这些科学事业可归纳为以下四个方面:第一,创办《科学》月刊;第二,创办上海明复图书馆;第三,创设研究所;第四,开展各种学术活动。中国科学社的所有这些工作都对中国现代科学的发展起了积极的促进作用,成为旧中国规模最大、影响最广的重要的科学社团之一。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识归纳中西方科技社团的相同点。

(2)根据材料并结合所学知识分析中西方科技社团各自产生的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,说明与西方科技社团相比,中国科技社团的特点。

(4)根据材料并结合所学知识简析中国科技社团的意义。

材料 全球华人在“中华民族”这一大背景、大前提下团结奋进,气壮山河的历史却堪与天地同寿,日月同辉!从洪秀全的金田起义、康梁的维新变法、何子渊的教育革新,再到孙中山的民主革命,无不得益于炎黄子孙始终以国家民族大义为己任、敢为天下先、善为天下先、屹立潮头、自强不息的民族精神1 2016年10月21日,中共中央总书记习近平在纪念红军长征胜利80周年大会上强调:“人无精神则不立,国无精神则不强。精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”

——摘编自吴楠《民族精神调查报告》

结合材料与所学中国近现代史的相关知识,围绕“民族精神”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

| A.“机械化”是指世界范围内机器广泛应用 |

| B.“规模化”是指生产和资本的高度集中 |

| C.“个性化”是指科学和技术开始紧密结合 |

| D.三次工业革命都依赖新能源开发和利用 |

材料一 吴承恩(约1504——约1582)少年以文成名,却因迂疏浪漫,屡试不中,科场失意使他转意到自幼所嗜的小说上来。吴承恩悉心搜采僧人玄奘西行取经的传说、话本、杂居等,汲取佛教故事、道教传说,撰成《西游记》。这部融神话、志怪于一炉的长篇小说,展现了孙悟空在大闹龙宫、地府、天庭中的叛逆性格,歌颂了其取经途中机智,勇敢,不畏强权的优秀品质,借斩妖伏魔以表达作者对理想与自由的追求,也揭示了“神魔皆有人情,精魅亦通世故”的社会现实。在思想上和艺术上都达到很高的成就。《西游记》盛行不衰,妇孺皆知,后来还被译成十几种文字,流播世界。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 1818年,马丽·雪莱发表的《弗兰肯斯坦》被定为首部科幻小说。小说主人公弗兰肯斯坦是科学家通过实验创造的丑陋怪物,他向往爱情和美好,但得到的却是人类的谎言和追捕,他不顾一切向人类复仇,最终漂泊到北极。这部小说不仅表达“人造人”的技术奇迹,更使“科学家成了造物主”。19世纪科幻代表人物是凡尔纳和威尔斯。凡尔纳创作了如《海底两万里》《地心游记》等作品,书中充满了科技成果的展示和设想;威尔斯代表作是《时间机器》:人类穿越到未来,未来人进化成两类,生活在地表花天酒地不劳而获的埃洛依和生活在地底创造财富的莫洛克,而地底人则以捕食地表人为生。

——摘编自吴岩《西方科幻小说发展的四个阶段》

(1)根据材料并结合所学知识,指出吴承恩《西游记》和西方早期科幻小说的创作背景。

(2)根据材料并结合所学知识,比较《西游记》和早期西方科幻小说内容表达上的异同。

| A.构图复杂,比例失衡 |

| B.情景再现,返璞归真 |

| C.以形写神,诗画合一 |

| D.对比强烈,气势雄壮 |

| A.思想解放促进了妇女解放运动 |

| B.儒学的正统地位受到严峻挑战 |

| C.借时代语境重构性别秩序的努力 |

| D.专制的强化遏制了新思潮的发展 |

材料一 在悠久的历史长河中,中国古人就开始探讨“何为自然”以及“如何看待人与自然界的关系”,如“天人合一”“五行说”等都是中国古人对人与自然关系进行的回答,中国古代思想家建立在不同的理论基础上,提出了符合自己立场的自然观。……在西方,古希腊最早开始探索世界的起源以及人与自然的关系,把世界的本原初步归纳为“水”“火”等各种具体的物质形态,并逐渐形成了“天人相分”的自然观。……中国的自然观由“一”而生,将“自然界”和“人”看成一个整体,致力于实现人与自然的和谐统一;而西方的自然观由“二”而生,“自然界”和“人”的关系是一个对立不统一的关系,二者的对立性使得西方更多的追求“人”的主动性,使自然界逐渐沦为了人的奴隶。

——摘编自贾文龙、张卓艳《中西方自然观的历史演进及发展愿景探析》

材料二 西方的科技革命,恰恰是西方自然观发展的必然结果。它理性地解析着自然,科学地总结着世界的部分规则,并试图创造新的运行体系。这样的革命是极度震撼并且极具扩张性的,正如西方自然观试图精确地探索自然的每一个细微的部分一样,这样的革命必然会试图侵入每一个固有的民族文化中,这是西方认识世界的方式。科技革命更是大大促进了西方对“虚”的割舍和对“实”的肯定,因为科技的发展必须建立在无数真实的行动和不断实践的检验之上,西方认为脱离操作实践的理论都是不切实际的。因而,科技革命带来了全球性的影响……中国的传统自然观受到了颠覆式的冲击。

——摘编自李玢《“科技化”时代背景下中西方传统自然观的碰撞》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明早期中西方自然观的不同内涵,并分析各自的成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说一说近代西方科技革命使“中国的传统自然观受到了颠覆式的冲击”的表现。

(3)根据材料并结合所学知识,指出在当今全球化的大背景下我们应持有怎样的自然观。

| A.“晋人尚韵”从本质上体现了东晋士人超然心态及对空灵境界的追寻 |

| B.“唐人尚法”表现出封建鼎盛时期国力富强的气派和勇于开拓的精神 |

| C.“宋人尚意”是城市变化商品经济发展背景下文人们矛盾心理的反映 |

| D.“元明尚态”为封建社会停滞不前时代文人们缺乏创新的一种体现 |