材料一 在欧洲,有两次伟大的资产阶级的思想解放运动,这就是十五、十六世纪的文艺复兴运动和十八世纪的启蒙运动。这两次运动的锋芒针对特定形式的蒙昧主义,有着不同的精神内核。文艺复兴主要是针对神学蒙昧主义,启蒙运动主要是针对等级特权,君权至上的蒙昧主义。文艺复兴和启蒙运动起着震古铄今,振聋发聩的精神解放作用,对于欧洲近代的历史发生了深刻的影响。

——摘编自邢贲思《欧洲两次伟大的思想解放运动》

材料二 顾海良、梅荣政编写的《马克思主义发展史》目录节选

第1章导论

第2章《共产党宣言》对新世界观的第一次系统阐述

第3章对资本主义生产方式及其运动规律的探索

第4章马克思主义理论的多方面拓展

第5章19世纪和20世纪之交马克思主义的命运

第6章列宁对马克思主义的新发展

(1)根据材料一并结合所学知识,指出欧洲两次思想解放运动的精神内核,并分别概述这两次思想解放运动的积极影响。

(2)根据材料二《马克思主义发展史》目录节选内容,自主选取其中的一个论点或自拟论点,并运用所学知识加以阐述。(要求论点明确,阐述史论结合,逻辑清楚,表述清晰)

文化是一个对延绵不绝、高峰迭起的发展系统,它处于一种不停息的“自组织”运动之中,不断与自然的、经济的、社会的环境条件发生物质、能量和信息的交换,从而使这个文化系统的内结构与外结构保持动态平衡,相与和谐。

——摘编自冯天瑜、何晓明《中华文化史》

从材料中提出一个论题,并结合世界近代史的相关知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

材料 在世界历史上,有着“五千年不断裂文明”的国家或地区只有中国。这“不断裂”是指作为同一个国家而言,其国民的人类遗传基因与国家文化基因两个方面的历史一直延续不断、世代传承。中华历史文化不是中国的区域文化,也不同于特定时代、王朝及其他政体的文化,更不属于具体哪个族属文化。中华历史文化是多元的“一体”文化,这一文化的本质是国家文化。国家通过对国家文化的认同,保证了国家统一与国家历史文化延续。从“五帝时代”到夏商周、秦汉、魏晋南北朝、唐宋元明清,这些不同时代、不同王朝、不同政治实体、不同族属的国家统治者、管理者,坚守着相同的国家文化理念,这就是我们所说的国家认同。这种基于国家认同的国家文化就是中华历史文化基因。这种基因不因国家之内的人群、族群与时间不同而改变,故中华历史文化才能形成世界历史上独一无二的“五千年不断裂文明”。

——摘编自刘庆柱《不断裂的文明史:对中国国家认同的五千年考古学解读》

结合材料与所学知识,围绕“五千年不断裂文明”话题拟定一个论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

材料一 东汉末年至两晋,儒学信仰日渐失效。据《汉书》载,“一经说至百余万言,大师众至千余人,盖利禄之路然也。”同时,五经博士解释经文,谶纬附会,各家弟子只能严守家法。而且,身处乱世,人的生命有如草芥,所谓“民富则安乡重家,敬上而从教;贫则危乡轻家,相聚而犯上”。随着东汉王朝的分崩离析,一些儒者开始逾越儒家礼度和经学家法,杂采老、庄之说,魏晋玄学兴起。其仍奉孔子为圣人,力图用道家语言解释儒家经典,并开始为儒学体系探求本体论基础,即“名教出于自然”。经过玄学挣扎在理想与现实间的洗礼,国人在两晋时期突然拥有了少见的思辨能力和兴趣,这为中国文化与佛教思想的对话奠定了基础。

——据胡绍军《魏晋玄学研究三十年》等

材料二 西方文艺复兴时期及中国明朝中叶之前,中西方文化接照各自的道路发展,漫长的文化沉积历程促使中西方社会在16世纪前后相继发生了重大的信仰危机……在西方,资产阶级为了争取其阶级利益,反对封建统治特别是黑暗的神权压迫,起了声势浩大的文艺复兴运动,在中国,虽然出现了资本主义萌芽,但并没有产生真正意义上的资产阶级,但是面对封建制度的腐败、封建专制的高压下的动荡时局,一批身处地主阶级中下层革新派的知识分子试图对影响社会发展的封建专制主义进行批判,由此产生了明清之际被称为异端思想的启蒙思想。

——摘编自谭文芳《西方文艺复兴时期启蒙思想与中国明清之际启蒙思想之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明汉晋之际儒学信仰危机出现的原因,并简析玄学兴起的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出作者认为16世纪前后中西方思想文化在本质上有何不同,并分析造成这种不同的根源。

材料一 大一统是我国历史上国家治理的突出特征。自春秋战国后,以血缘认同、文化认同、政治认同为标志的大一统思想深入人心,孔子的“王道"思想奠定了大一统的理论基础。当战国梁襄王问孟子“天下乌平定”时。孟子说“定于一”。这个“一”已不是指要不要统一,而是指要统一在什么样的治理理念之下的问题了。在儒家理念中。“大”意味着重视、尊重;“一统"并不仅指领土统一。更重要的是国家秩序与社会秩序的构建,蕴含着政治清明、社会稳定、经济文化繁荣,没有这三点,就不是完整理想的大一统。秦统一后。“海内为郡县,法令由一统”,大一统政治开始形成。大一统国家治理也随之成为历代王朝面临的重大问题。董仲舒及其生活的汉武帝时代,是大一统的理论与实践成熟期。

----摘编自李宁《“大一统”--我国历史上的国家治理》

材料二 文艺复兴时期资产阶级要求的“平等”往往局限在“市民”范围之内,而启蒙学者中较先进的人物如卢梭则把平等明确地扩大到一切人,而且从“政治平等上升到财产平等。”人们所面临的问题就是:“要找出一个组织形式,用共同的力量来防守和保护每个成员的生命财产,组织里每个成员虽然和其余的人联合,可是只服从自己,并和从前一样自由。”(注:卢梭《社会契约论》)启蒙运动反对专制,主张政治自由和共和国,其历史原形之一便是文艺复兴时期的共和政治。对平等、自由、共和国的具体理解在两个时代不尽相同,但其反专制、要民主的精神是一致的。而孟德斯鸠、洛克、卢梭等人用“天赋人权”、“社会契约"、"人民革命权”等理论扩大了这些要求的内容,并从理论上给予论证,使这些口号具有了更鲜明的感召力。

----摘编自尹虹《略论欧洲文艺复兴的历史作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国古代统治者能够实现“大一统”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出文艺复兴时期和启蒙运动时期资产阶级“反专制、要民主”内涵的异同点,并说明启蒙运动不同于文艺复兴的原因。

材料 尽管新文化运动的自我意识并非政治而是文化,它的目的是对国民性的改造,是对旧传统的摧毁,它把社会进步的基础放在意识形态的思想改造上,放在民主启蒙工作上。但从一开始,其中便明确包含着或暗中潜埋着政治的因素和要素,如陈独秀通过“最后觉悟之觉悟”所要达到的目标,仍然是指向国家、社会和群体的改造和进步,即是说,启蒙的目标、文化的改造、传统的扔弃,仍是为了国家、民族,为了改变中国的政局和社会面貌,它仍然没有脱离中国士大夫“以天下为己任”的固有传统,也没有脱离中国近代的反抗外侮、追求富强的主线……所有这一切并不是争个人的“天赋权利”——纯然个体主义的自由、独立、平等。所以,当把这种本来建立在个体主义基础上的西方文化介绍输入,以抨击传统打倒孔子时,却不自觉遇上自己本来就有的上述集体主义的意识和无意识,遇上了这种仍然异常关怀国事民疾的社会政治的意识和无意识传统。

——摘编自李泽厚《中国现代思想史论》

从材料中提取有关信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

材料一 中国文化中“人文”二字最早可见于《易传》“观乎天文,以察时变,观乎人文,以化天下”,它突出了“教化天下”的社会价值,《后汉书》中亦有“人文犹人事也”的注释。儒家思想重视日常生活和人际交往的伦理关系,尤其强调了社会生活中的责任与义务。所以,儒家的道德人文主义精神是坚持以道德为内在本体和人文为外在发用的统一,从而凸显了儒家思想的教育价值、政治价值和伦理价值。

——摘编自侯宾《梁漱溟与儒家道德人文主义》

材料二 布洛克认为,西方思想主要存在三种看待人与宇宙的思维模式:第一种是超自然模式,即以神为本位,人和自然都是神的创造物;第二种是自然模式,认为人和其他有机体一样是自然秩序的一部分;第三种是人文主义模式,集焦点于人身,从人的经验出发理解自己、上帝于自然。西方的人文主义传统最初在达·芬奇画笔下的维特鲁威人身上找到了早期表达形式,后又在启蒙运动的思想先驱笛卡尔那里得到了集大成的阐释。笛卡尔认为,人类共同的本性即理性把人与非人区分开来,“我思故我在”;人不需要依靠神祇,通过理性即能把握世界;人不受历史、政治等外部因素的束缚,像维特鲁威人一样顶天立地地站在世界的中心。

——摘编自蒋怡《西方学界的“后人文主义”理论探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳儒家“道德人文主义精神”的特点,并对其进行简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括西方“人文主义模式”的主要内容。试比较西方人文主义与儒家人文主义异同。

材料 意大利的文艺复兴运动在古典文学和艺术品中找到了灵感,反抗权威和经院体系,这是对理智迫害的反抗。德国的宗教改革则是宗教上的觉醒或复兴——为了反抗信仰的机械性而做出的心灵反抗。

尽管宗教改革运动的领导者持有反理性主义的态度,但新的宗教运动与文艺复兴一样培育了批评、反思和独立思考的精神。宗教改革运动拒绝将教会视为基督教信仰的仲裁者,将宗教诉诸《圣经》和个人良知,赋予理性以判断宗教教义的权利,并鼓励理智主义和个人主义。

——摘编自弗兰克•梯利《西方哲学史》

根据材料并结合所学知识,围绕西方“人文主义发展”提炼一个观点,并加以论述。(要求;观点明确,史论结合。)

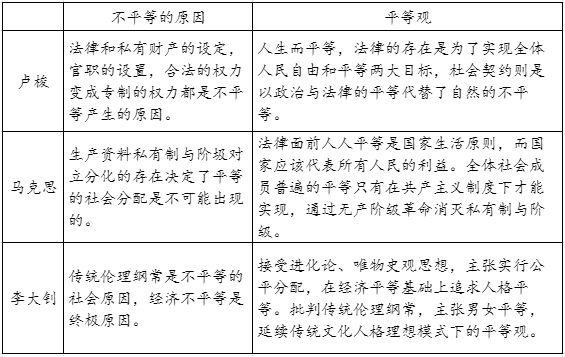

有关平等观的对比表

——摘编自王培培《卢梭平等观与马克思平等观的比较》、冯沽《论中国早期马克思主义的“平等”观)

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,论证充分,史论结合,表达清晰)

材料一 所谓“西学中源”,亦称“中源西流”。即西方文化源出中国,近代西方文明,中国“古已有之”。这是中国人早期认识西方文化过程中出现的一种特殊文化现象,是“西学东渐”过程的产物。明清之际,一些先进的知识分子看到了中国传统文明的停滞与落后,希望学习西方的先进技术乃至制度。但是,传统文明的强大惯性却使他们的心理处在一种矛盾当中,加之时人昧于世界,只能将新生事物与自己熟知的知识相比较,从中寻求认识的根据。所以,“西学中源”说的出现也就顺理成章了。

——摘编自中国社会科学院历史研究所清史研究室《清史资料 》

材料二 “中体西用”是在保持文化优越感的前提下保守派和务实派都认可的“自强”方式,是对“西学中源”的继承与超越……“中体西用”解决了保守派只看到“百年变局”而把注意力集中到收拾人心、重修政治却轻视外部威胁问题上。………“中体西用’解决了务实派只看到“千年变局”而没有意识到在缺乏对传统文化自信心基础上学习西方可能引起对传统文化大冲击,以及由此引起大一统内部涣散的问题。

——摘编自陆勇《从“西学中源”和“中体西用”:传统“中国”观念的调适》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明“西学中源”和“中体西用”学说产生的不同历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识分析“西学中源”和“中体西用”对中国产生的共同影响。谈谈你对“中学”与“西学”的认识。