材料一大家知道,文艺复兴挣脱了神的统治,确立了人的尊严。但是那时的教会势力仍很强大,人们是不敢公开提出反对基督教、否定上帝的口号的。所以马克思说,人们只能“战战兢兢地请出古代的幽灵”,来为自己壮胆,也就是“借古喻今”的意思。

——《叶廷芳:18世纪欧洲文化思潮中的“中国风”》

材料二在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需求。他们力求改变现状。试图获得更多的经济、政治、文化地位。呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生与发展。

——据李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料三中国的启蒙运动具有与欧洲启蒙运动迥异的特点。如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为主的人文启蒙运动,那么中国的启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动……中国启蒙运动是救亡的现代化运动的步骤。

——郑大华主编《民国思想史论》

(1)结合所学知识,分析材料中“借古喻今”的含义及文艺复兴采取这种态度的原因。

(2)根据材料二,概括百家争鸣产生的历史背景。并指出古代中国的百家争鸣和近代西方的文艺复兴运动承担的相同历史使命。

(3)据材料三,概括中国近代启蒙运动的特点,并指出导致这一特点的主要原因。

(4)综合上述材料,谈谈你对思想文化嬗变的认识

2 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一韩愈,是唐代“古文运动”的发起者。骈体文本来是一种很优美的文风,但后来逐渐演变成一种娇揉的形式程式,内容只为矫饰的形式服务,韩愈则与柳宗元共倡恢复先秦两汉古文的质朴、醇厚、真情。唾弃魏晋以来那种浮华而空泛的骈文以及浮艳文风。并主张以文载道、文以明道,恢复先秦两汉时期散文的优秀传统,从而形成了历史上一次有深刻影响的文学革新的“古文运动”。

材料二随着中世纪末奥斯曼帝国对东罗马帝国的不断侵略,东罗马人在逃难的同时,把古希腊和古罗马大量的典籍和艺术品带到意大利的各个城邦,其后不少人从文化上进行反思,希望重新发扬古希腊、罗马的人文主义,从而诞生文艺复兴,欧洲之所以能像今天这样发达,文艺复兴起到极大地推动作用,本来古希腊罗马的文艺都是过去了的、古的文艺,但文艺复兴的艺术家们把它重新挖掘再拓深拓新,变成一种创新的潮流,但这种创新是以“复古”的形式进行的。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代“古文运动”的特点,并分析该运动产生的社会背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析文艺复兴运动的历史影响。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈两场“复古”运动所共同体现的历史价值。

材料一:

材料二:京师同文馆开办后,前门大街贴出了这样的对联:“鬼计本多端,使小朝廷设同文之馆;军机无远略,诱佳弟子拜异类为师”。

监察御史张盛藻为反对1867年同文馆决定招收科甲正途人员学习算学而上奏说:“朝廷必用科甲正途者,为其读孔孟之书,学尧舜之道,明体达用,规模宏远也,何必令其学为机巧,专明制造洋枪之理乎?”

大学士倭仁道: “立国之道当以礼义人心为本,未有专恃术数而能超衰振弱者。天文、算学只为末议,即不讲习,于国家大计亦无所损。”

——《洋务运动资料》第2册

材料三:1866年日本思想家福泽谕吉出版了一本介绍西方的小册子,仅仅在出版后的一年的时间里,这本小册子就发行了25万册。而中国江南制造局自1856年开始出版介绍西方的书,在此后30年时间里,总共加在一起,只销售了1.3万册。如果再考虑到日本人口只有同时期中国人口的1/12、日本国土面积只有中国国土的1/27,这个数字对比就更令人吃惊了。

1887年,黄遵宪花了12年的时间终于写成了《日本国志》,但国内知道的人并不多。若干年后,总理衙门章京袁昶痛心地对黄遵宪说:“你的书如果早一点让大家看到,价值可以抵得二万万两银子。”

梁启超在戊戌变法前夕回忆说,在甲午战争前,他跑遍了整个北京城的书铺,却买不到一张世界地图。尽管此时已经离鸦片战争整整半个多世纪。

材料四:1884年,两广总督张树声的遗折中说:“夫西人立国,自有本末,虽礼乐教化远逊中华,然驯致富强,具有体用。育才于学校,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤!”

材料五:如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,他在中国是进不了门,落不了户的。

——陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

问题:

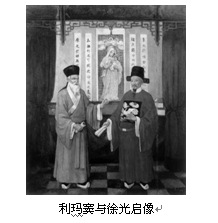

(1)根据材料一,图中利玛窦为何身着中国的服饰进行传教?

(2)指出材料二中对待西学的态度。

(3)解释材料三中出现的现象并说明这种现象在戊戌变法前夕发生了怎样的改变?

(4)基于以上材料,谈谈你对西学东渐的看法。

材料一 中国文武制度,事事远出西人之上,独火器不能及……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

材料二 君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根源……君权与民权合,则情易通,议法与行法分,则事易就,二者斯强矣。

——摘自《中国近代史教学参考资料》

材料三 我们认定,只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

——摘自陈独秀:《本志罪案之答辩书》

材料四 由今以后,到处所见的,都是布尔什维主义战胜的旗。到处所闻的,都是布尔什维主义的凯歌的声。……试看将来的环球,必是赤旗的世界!

——摘自李大钊:《布尔什维主义的胜利》

请回答:

(1)根据材料一、二,指出分别代表哪一派别的观点?

(2)根据材料三,两位先生指什么?

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对西学的认识。

材料一 季康子问政于孔子,曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善也。君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”——《论语•为政》

材料二 人之是非,初无定质。……咸以孔子之事非为是非,故未尝有是非耳。

——(明)李贽《藏书》

材料三 (下图漫画)“如果老子和孔子有一天打架的话,你会帮助谁?”对这一问题,网上的观点不尽相同。有网友戏称:“俺会帮孔子吧,因为孔子弱。”“帮老子,老子天下第一的嘛。”“我是路过打酱油的,不关我事。”等等

请结合所学知识,回答:

(1)据材料一指出孔子的基本主张,结合孔子所处的时代背景分析这一主张的提出,在当时可能会产生怎样的社会效应?

(2)据材料二指出李贽的基本主张,,有学者认为,李贽的著作尽管在当时影响很大,但并没能在历史上开拓出一条新路。结合明清之际中国社会的实际状况,从政治、经济和思想三方面予以说明。

(3)读材料三,“如果老子和孔子有一天打架的话”,你会选择帮助谁呢?谈谈你的理由。

6 . 知识分子在社会的转型中起着重大的作用。阅读材料,回答问题。

材料一礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更大地助长了士阶层的声势。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二(传统儒生)一旦抛弃了这种认同于“祖宗礼制”的陈腐思维范式,晚清知识分子群体中之先觉者就会以一种全方位的变革姿态出现于政治角逐场中。

——许纪霖等《中国现代化史》

材料三欧洲是人类思想的福地。欧洲知识分子不仅有锐意进取,其中也有迷茫;不仅有孤独,还有抑郁……但无论是非曲直,他们始终没有放弃尖锐的碰撞激越,……知识分子总是努力寻找思索碰撞的空间,并为此锲而不舍。

——【德】沃尔夫·勒佩尼斯《何谓欧洲知识分子》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期士阶层兴起的历史条件。

(2)结合维新变法思想,论述材料二中“全方位的变革姿态”的涵义。

(3)列举15世纪以来在欧洲出现的被广泛采纳的政治思想,指出欧洲知识分子的“迷茫”“孤独”“抑郁”在文学上的表现。

(4)综合以上材料,谈谈你对知识分子与社会变革的关系的理解。

(l)儒家学派创始人孔子的思想核心是什么?哪两位思想家使儒学体系更加完整,到战国后期,儒学发展成诸子百家中的蔚然大宗?西汉时期董仲舒提出“罢黝百家,独尊儒术”的目的是什么?

(2)西汉的董仲舒和南宋的朱熹在继承和发展孔子思想的基础上,分别提出了哪些主张?

(3)在明清时期,儒家文化又有了怎样的发展?

(4)综合上述材料,谈谈你对古代儒家思想发展演变的认识。

8 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一主权权力的界限由全体成员通过契约组合的国家,对其每一个成员必须有一种普遍的强制性力量,以便按照最有利于全体的方式来推动和安排各个部分。社会公约赋予了政治体制对其成员的绝对权力,这种权力受到公意的指导时,形成了主权。公民对主权应当服从,但主权者不能给公民加以任何对于集体毫无用处的约束。主权的行为是合法的约定,以社会契约为基础、对一切人都是同等的、目的是为了化共的幸福、有公共的力量和最高权力作为保障。主权权力虽然是完全绝对的、神圣的、完全不可侵犯的、但不能超出公共约定的界限。

——卢梭《社会契约论》

材料二清初之儒,皆讲“致用”,所谓“经世之务”是也。(黄)宗羲以史学为根柢,故言之尤辩。其最有影响于近代思想者,则《明夷待访录》也。……此等论调,由今日观之,固甚普通甚肤浅,然在二百六七十年前,则真极大胆之创论也。故顾炎武见之而叹,谓“三代之治可复”。而后此梁启超、谭嗣同辈倡民权共和之说,则将其书节钞印数万本,秘密散布,于晚清思想之骤变,极有力焉。

——梁启超《清代学术概论》

(1)根据材料一概括卢梭的主要观点。

(2)结合所学知识,说明材料二中的“此等论调”为何是真极大胆之创论?从中外民主思想的变化中,谈谈你对人类民主发展的认识。

材料一 1958年9月13日至20日,根据8月北戴河会议搞“大跃进”的精神,中共中央宣传部召开了文艺创作座谈会,提出要像生产1 070万吨钢一样,在文学、电影、印刷、美术、理论研究等方面放“卫星”,文艺要表现社会主义建设中的共产主义萌芽,创作和批评要靠群众,都要搞群众运动,掀起了“文艺大跃进”。

材料二 1965年11月,姚文元的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》发表后,很快掀起了群众性的批判运动,并迅速发展到史学界、哲学界、经济学界等社会科学领域……许多书刊被批评、收缴、查禁。全国图书、杂志、报纸的出版种类急剧下降。1965年全国图书出版共20 143种,杂志790种,报纸343种,到1968年,图书下降到3 694种,杂志降到22种,报纸降到42种。

——以上材料摘自何理主编《中华人民共和国史》

材料三 在文化艺术领域,由于贯彻“百花齐放”,“百家争鸣”,“洋为中用”,“古为今用”,“推陈出新”等方针,极大地促进了我国文艺事业的发展。在十年改革中,反映我国城市社会主义建设和改革开放的文艺作品层出不穷。

——摘自尹凤英主编《中华人民共和国简史》

请回答:

以上三则材料分别反映了文化艺术领域的什么现象?为什么会出现这些现象?结合相关知识谈谈你的看法。

材料一 虽然,由斯之说,必谓彼之所明,皆吾中土所前有,甚者或谓其学皆得于东来,则又不关事实适用自蔽之说也。夫古人发其端,而后人莫能竟其绪;古人拟其大,而后人未能议其精,则犹之不学无术来化之民而已。祖父虽圣,何救子孙之童婚也哉!大抵古书难读,中国为尤。二千年来,士徇利禄,守阙残,无独辟之虑。是以生今日者,乃转于西学,得识古之用焉。此可为知者道,难与不知者言也。

——严复《宪法大义》

材料二 那时(指1895年),严复的影响已经很大,声望很高,为什么康有为不找严复合作呢?严复既然主张变法,为什么也不找康有为合作呢?这两个大人物谁也不找谁,谁也不提到谁,这两个人好像是并世而不相知,这是为什么呢?原来这两个人并不是“志同道合”,而是志同道不合。他们都主张变法,这是志同,但是变法的内容不同,这是道不合。因为志同,谁也不批评谁,因为道不合,谁也不拥护谁,所以就似乎是并世而不相知了。

——冯友兰

材料三 中国由“启蒙”转入“救亡”,决不是偶然的。早在新文化运动以前,严复、孙中山等人已经对西方的社会问题有了轮廓性的认知,早已在思想上破除了对西方文化的迷信。而第一次世界大战的爆发更是西方文化危机的总爆发,即便说这种“爆发”还只是处于调整的过程中,处于完成中,但是西方文化内在的缺陷已经昭然若揭。因此,当俄国革命取得胜利的消息传来时,长期受实用思维影响的中国人很快就转移了视线。罩着“救亡”的“启蒙”外衣被毫不留情地扒掉了,“德先生”也只好沦为一种历史资源以备来日发掘和使用。

——李向帅《中国的启蒙之路》

(1)根据材料一,概括严复的基本观点。(不要照抄原文)根据材料一、二并结合所学知识,比较严复、康有为学术观点的异同。

(2)根据材料三,分析新文化运动后西方文化在中国出现信任危机的主要原因。综合上述材料,就中西文化的关系谈谈对中国近代化的认识。