材料一 1921年8月11日,美国向英、法、意、日、中五国发出正式邀请。邀请书的第一部分写道:巨额军费开支造成了沉重的经济负担,消耗了大量的人力,以至侵害了“社会之安定、正义之保持、和平之确定”。目前有关各国会同讨论裁减军备的时机已到,而首先应讨论限制海军军备问题。邀请书的第二部分指出,须有要求和平的意愿并消除国家间误会,裁减军备才有成功的可能,因而在对太平洋及远东有关问题的讨论中应该遵循尊重友谊、去除争端的原则。英、法、意、中四国即表示同意。

(1)从材料中看,美国发起华盛顿会议的目的有哪些?

(2)美国发起这次会议的真实目的显然不是它所说的“社会之安定、正义之保持、和平之确定”,从最后会议的结果看,它具体企图有哪些呢?

材料二 日本政府对美国的邀请迟疑不决,日本《读卖新闻》评论说,如出席会议日本将作为被告到会受审,不出席则会遭到世界舆论的谴责,在外交上陷于孤立。日本政府经过再三考虑,到7月27日才作出回答,希望这次会议主要讨论限制军备问题,避免涉及“任何特殊国家”的“已成事实”。

(3)所谓“特殊国家”的“已成事实”是指什么问题?最后这些问题是如何解决的?

(4)综合以上材料,概括一战后国际关系的实质,并指出其中包含的矛盾?

| A.不列颠之战 | B.中途岛海战 |

| C.诺曼底登陆 | D.莫斯科战役 |

| A.均未准确揭示一战的根源 | B.使德国战争责任愈加明确 |

| C.说明史学研究结论取决于时代需求 | D.说明综合多种观点可还原历史事实 |

| A.“反自由主义”浪潮兴起 | B.世界政治格局多极化趋势 |

| C.西方国家实力差距的缩小 | D.新兴市场国家的不断崛起 |

材料 关于第二次世界大战起点的各种观点

起点 | 主要的主张者 |

1931年九一八事变 | 部分中国学者 |

1937年七七事变 | 部分中国学者 |

1939年德国进攻波兰 | 国际上大部分学者 |

1940年德国进攻西欧 | 部分欧洲学者 |

1941年6月德国进攻苏联 | 部分前苏联和俄罗斯学者 |

1941年12月日本偷袭美国珍珠港 | 部分欧美学者 |

——摘编自张海鹏《第二次世界大战的宏观反思》等

根据材料并结合所学知识,谈谈你对第二次世界大战起点的看法,并说说理由。

| A.抵制苏联的共产主义威胁 | B.为挽救战后欧洲的分裂 |

| C.希望维护英国的大国地位 | D.献媚美国缔结英美同盟 |

材料:野蛮的阴影笼罩着二十世纪的欧洲,这阴影曾令最原始的野蛮人感到震惊。当工具的创造性变革超越了人们以往的感知时,欧洲人默许了一连串的冲突,这些冲突毁灭的人类生命超过了以往所有战乱给人类造成的牺牲的总和。尤其是1914—1918年和1939—1945年的两次世界大战,其毁灭性是无法估量的;并且迅即传遍全球。然而战争的重点毫无疑问是在欧洲。未来的历史学家肯定要回顾1914年8月至1945年5月之间的这三十年,在这个时期,欧洲抛弃了自己的理智。当人们选择足以代表那个年代人类经历的标志时,很难不首选二十世纪死亡的代表物:坦克、轰炸机、毒气弹、战壕、无名战士墓、死亡营、万人坑。这些恐怖事物使同一时期维护生命的一切成绩都相形见绌。在众多恐怖事件发生时期,欧洲人放弃了他们作为世界领导者的地位:欧洲被欧洲人的愚蠢侵蚀了。当战时的尘埃最终落下时,欧洲的废墟被两个欧洲之外的强国——苏联和美国——所控制,而它们在第二次世界大战爆发时甚至未曾出场。

——【英】诺曼·戴维斯《欧洲史》

(1)材料选自当代英国史学家的史学名著。认真阅读材料,提炼史学家的重要观点。

(2)结合所学知识,扼要论述你所提炼的重要观点。(要求:表述成文,条理清晰,简明扼要。)

材料一 通过翻捡当时《中报》《国民日报》等大量珍贵史料,笔者认为,五四运动是由精英领袖发起的,爱国学群为维护中华民族的根本利益自发组织的,采取以“非暴力手段”为主要手段的爱国学群运动。在这场“活刷”中有关各方争先恐后之“统像”跃然于纸上。

——据《近代国家危机中的政府、社会与外交》

(1)根据所学知识,指出当时中国面临的危机。根据材料一概括五四运动中,国人应对外交危机的特点。

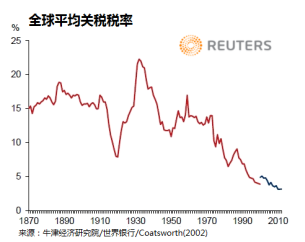

材料二 读下图

(2)根据材料二,指出20世纪30、40年代存在哪些世界性危机?结合所学知识,说明国际社会是如何应对危机的?

材料三 当今世界,“西方之乱”与“中国之治”并存。……治理赤字、信任赤字、发展赤字此起彼伏。……新时代的“哈姆雷特之问”,正悄然把引领世界的希望寄托中国。……中国给世界提供的真诚良方是:打造开放共赢合作模式,构建人类命运共同体,既独立自主搞好“自转”,又合作率好“公转”。

——《让中国梦与世界梦在共同命运中交相辉映》

(3)根据所学知识,指出当今世界形势的特点。根据材料三并结合所学知识,简析中国积极构建人类命运共同体的意义。

材料一 从1904年开始,英国一直是德国最大的贸易伙伴,德国是英国第二大贸易伙伴。英国大量的过剩资本正好满足了德国公司的扩张需要,在当时40个国际制造业卡特尔中有22个是英德联合公司。在大战爆发前4个月,英国《泰晤士报》刊登长文说,“所有的君主、政治家和国民都知道,一个集团反对另一个集团的战争将是一场无可估量的大灾难。这种认识带来的是一种责任感——就是有责任规范和约束那些最大胆、最不计后果的人。”在维也纳、彼得堡、柏林、巴黎和伦敦,战争的爆发将欢呼的爱国者人群带到大街上。罢工停止了,抗议取消了,工人阶级聚居区的路障也拆除了。这就是亚瑟·朗索姆描绘的“将一个民族聚合成一个整体的时刻”。德国计划六星期进驻巴黎。英国政治家宣布“战争将在圣诞节结束”。1916和1917年冬天,在整个欧洲,无论在战壕中还是在后方,处处都是悲观情绪。

——摘编自【美】尼尔·福克纳《世界简史》等

(1)第一次世界大战前夕欧洲盛行“战争不可能论”,根据材料一并结合所学知识,分析该观点出现的主要原因。你如何理解“1916和1917年冬天,在整个欧洲处处都是悲观情绪”?

材料二 1938年9月30日,英国首相尼维尔·张伯伦在《慕尼黑协定》签字后返回英国时受到了盛大而热情的欢迎。1938年捷克斯洛伐克危机时,罗斯福拒绝进行斡旋,而是向希特勒呼吁通过谈判避免战争。当他听到张伯伦将亲自前往慕尼黑与希特勒等会谈后,他打电报给这位首相,表示了他的支持,并说张伯伦是“一个大好人”。《慕尼黑协定》签字后,罗斯福将其视为一个避免战争的和平措施而加以接受,国务卿科德尔·赫尔也感到宽慰,认为和平已经保住,“大家都觉得松了一口气”。

——摘编自徐蓝《第一次世界大战与欧美和平运动的发展》

材料三 和平主义又称非战主义,它反对战争或一切形式的暴力,追求以和平和非暴力方式解决人与人之间的冲突和对抗。和平主义宣扬战争的残酷性和破坏性,反对一切战争,认为只要通过宣传就能够消灭战争的根源。和平主义的基本理念是,任何形式的战争都是不合理的,战争不是解决国际纠纷的合法手段。

——崔瑞连《和平主义与绥靖政策》

(2)根据材料二、三,简要谈谈你对“战争与和平”的认识。

10 . 材料一 根据1947年2月至1949年1月在美军辖区做的民意调查,62%的被访者首先希望有一个能保证经济发展和高收入的政府,而不是自由选举权、新闻自由和经济自由。在1947年6月,更有高达三分之一的受访者表示准备放弃基本自由权利,以换取经济保证。

——摘编自梅瑞特《被占领德国的公共意见》

材料二 战后西部德国人对20世纪德国的看法

问:您认为,德国在本世纪哪个时期最好? | ||

答: | 德意志帝国时期 | 45% |

1920至1933年间 | 7% | |

1933至1938年间 | 40% | |

1938至1945年间 | 2% | |

1945年之后 | 2% | |

那么,哪个时期最不好? | ||

答: | 1914至1919年间 | 3% |

1930至1932年间 | 7% | |

1933至1938年间 | 2% | |

1939至1945年间 | 8% | |

1945至1948年间 | 70% | |

1949至1951年间 | 8% | |

——劳施:《联邦德国的政治文化》

(1)根据材料一,概括战后德国民众的价值取向,并分析其成因。

(2)德国民众对20世纪不同时期在认同感上存在着较大差异,依据材料二,并结合所学知识,分析产生这种差异的原因。