| A.选拔程序公平 | B.加强了中央集权 |

| C.选拔标准僵化 | D.扩大了选官范围 |

| A.其创立和完善加强了中央集权 | B.公平公正原则“具有永久的生命力” |

| C.保证专制政府行政人员的来源 | D.是儒学教育官方化和制度化的开始 |

| A.确立了儒学统治地位 | B.开创了科举考试的先河 |

| C.扩大了官员选拔渠道 | D.打破了传统的门第观念 |

| A.选官方式上体现相对公平 | B.扩大官吏的来源,加强统治力量 |

| C.有利于形成社会重学风气 | D.提高官员的文化素质,加强中央集权 |

| A.中央教育权力逐渐下移 | B.州县文官地位日益提高 |

| C.社会阶层的流动性增强 | D.朝廷内部权力的再分配 |

| 朝代 | 曹魏 | 西晋 | 东晋 | 隋 | 唐 | 北宋 |

| 比例 | 26% | 15% | 4% | 17.2% | 24.5% | 46.1% |

——据何怀宏《选举社会及其终结》

导致唐宋时期这一比例变化的主要原因是

| A.制度的变革与创新 | B.社会环境动荡不安 |

| C.农民起义沉重打击 | D.社会主流思想变化 |

材料 科举制度作为一种选官制度,确立了公平、公正、公开的考试原则。虽然科举制存在诸 多不足之处,但是科举制度所确立的公平、公正、公开原则不失为中国历史上的一个重大进 步,对中国历史的发展演进影响巨大。钱穆更是将它与大一统并称为中国历史演进的三级: “总观国史政制演进,约得三级,由封建而跻统一,一也;由宗室、外戚、军人所组之政府,渐变 而为士人政府,二也;由士族门第再变而为科举竞选,三也。惟其如此,考试与钱选,遂为维 持中国历代政府纲纪之两大骨干。全国政事付之官吏,而官吏之选拔与任用,则一惟礼部之 考试与吏部之铅选是问,二者,皆有客观之法规,为公开的准绳,有皇帝所不能摇,宰相所不 能动者。”

—摘编自王志安《中国古代科举制度新探》

根据材料,谈谈你对科举制积极作用的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

材料一 科举制大事年表

1隋炀帝大业元年(605),设置进士科,科举制正式诞生

2武则天长安二年(702),始置武举

3宋太宗淳化三年(992),殿试封弥(糊名)

4宋真宗景德二年(1005),殿试誊录

5明宣宗宣德二年(1427),南北分卷

6明宪宗成化二十三年(1487),八股文定型

7光绪帝三十一年(1905),废除科举制

材料二 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(2)据材料二,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。

| A.实行了儒家的选官标准 | B.完善了官员的考核制度 |

| C.起到了社会教化的作用 | D.加强了地方选官的监察 |

材料一 地方察举与公府征辟,为东汉士人入仕之途。此两制皆起于西汉。两汉的察举制,大体可分为在先的“贤良”与后起的“孝廉”两大项。“贤良”所举大抵为现任之官,“孝廉”为孝子廉吏之称……与察举相辅并行的,尚有征辟制。

——引自钱穆《国史大纲》

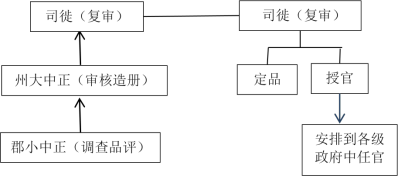

材料二 汉末丧乱,魏武始基,军中仓卒,权立九品,盖以论人才优劣,非为世族高卑。因此相沿,遂为成法,自魏至晋,莫之能改。州都郡正以才品人,而举世人才升降盖寡,徒以冯(凭)籍世资,……刘毅云“上品无寒门,下品无士族”者也。

——引自《宋书·恩幸传》

材料三 大唐贡士之法,多循隋制:其常贡之科,有秀才,有明经,有明法,有明书,有明算。自京师、郡、县,皆在学焉。

——引自《通典·选举·历代制下》

请回答:

(1)根据以上材料,分别指出汉朝、魏晋南北朝和隋唐三个时期各自的选官制度及其选官标准。

(2)试从社会发展角度分析上述三个时期实施各自的选官制度的原因。古代选官制度的发展演变对我们今天的人才选拔有何启示?