材料一 中国最重要的改革之一是废弃了早先在诸王国发展起来的写法众多的语言文字,而代之以全中国都能理解的统一文字。这种统一文字由于中国文字所具有的特质而被实践证明是一种非常有效且持久的国家统一的粘合剂。……秦朝这种新的统一文字是所有受过教育的中国人都能阅读并理解的,尽管他们常常听不懂彼此所操的方言。基于同一原因这种文字也是中国人所能理解的,所以受过教育的日本人、朝鲜人或越南人都能阅读汉文,但却不会说一个汉字。这种文字对中国后来的民族统一,对中国文化在整个东亚的影响而言,其重要性是不言而喻的。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 新中国成立之初,全国5.5亿人中超过4亿是文盲,文盲率高达80%以上。农村的文盲率更高达95%以上,有的地方甚至十里八村也找不出一个识文断字的人来。文盲成为新中国发展道路上的拦路虎。要把中国从一个落后的农业国,改造成一个现代化的工业国,提高劳动者的文化知识是关键。扫盲成为摆在新政权面前的一个亟待解决的问题。为解决这一问题,在全国展开了一场轰轰烈烈的扫盲运动。扫盲班遍布工厂、农村、部队、街道,人们以高涨的热情投入到文化学习中。扫盲运动从50年代初,一直持续到60年代初,10年间先后有近一亿人摘掉了文盲的帽子。

1993年,《中国教育改革和发展纲要》提出:在20世纪末,全国基本扫除青壮年文盲,使得青壮年文盲率降到5%以下。2001年1月1日,中华人民共和国向全世界宣布:中国如期实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的战略目标。

——摘编自《新中国扫盲运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉字在历史上起到的重要作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国开展扫盲运动的特点及其重要意义。

材料一 下面是1951-1957年中国高等教育中不同学科学生数量的构成比重情况表(%)

| 合计 | 工科 | 农科 | 林科 | 医科 | 师范 | 文科 | 理科 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | |

| 1949年前最高年 | 100 | 17.8 | 6.6 | — | 7.7 | 13.5 | 10.5 | 6.4 | 11.4 | 24.4 | 0.4 | 1.6 |

| 1951年 | 100 | 31.6 | 6.2 | 1.6 | 13.9 | 11.9 | 7.8 | 5.1 | 16.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 |

| 1952年 | 100 | 34.8 | 6.9 | 1.1 | 13.0 | 16.5 | 7.1 | 5.0 | 11.5 | 2.0 | 0.2 | 1.9 |

| 1953年 | 100 | 37.7 | 6.1 | 1.2 | 13.7 | 18.8 | 6.7 | 5.8 | 6.4 | 1.8 | 0.5 | 1.3 |

| 1957年 | 100 | 37.0 | 7.7 | 1.4 | 11.1 | 26.0 | 4.4 | 6.5 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 0.6 |

——中国教育年鉴(1949~1981年)

材料二 加快推进基础教育课程改革,推动素质教育。根据新的课程体系,积极推动中小学考试评价制度的改革。……大力加强高等学校科学研究,增强科技创新能力。加大高等学校科研成果转化工作力度,推动高新技术产业化。加强高等学校哲学社会科学队伍和重点研究基地建设,积极开展全局性、前瞻性、战略性的课题研究,为国家和地方经济社会发展提供咨询和服务。

——摘编自《中华人民共和国教育部2002年工作要点》

请回答:

(1)据材料一并结合所学,提炼出新中国初期我国高等教育发展的主要特征。并就其中的一个特征加以论述。(要求:观点提炼准确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;250字左右)

(2)材料二体现了我国怎样的发展战略?并指出该战略所反映的时代要求。

材料 新中国成立以来,党和政府非常重视教育。1957年毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中要求受教育者日后成为“有社会觉悟的、有文化的劳动者”。1958年,中共中央国务院在《关于教育工作的指示》中指出,教育必须为无产阶级政治服务,教育必须结合生产劳动。

1985年,《中共中央关于教育体制改革的决定》将“三个面向”写入了我国的教育方针,决定指出受教育者将来应该是有理想、有道德、有文化、有纪律的人才,都应该集实事求是、自主思考、勇于创新等科学品质于一身的人才。

1993年2月,《中国教育改革和发展纲要》颁布实施,《纲要》提出:“教育必须为社会主义现代化建设服务,必须与生产劳动相结合,培养德、智、体全面发展的建设者和接班人。”教育结合生产劳动的提法,充分体现了我国对人才的要求增加了实践这一要素的分量。

2002年,党的十六大报告重申了教育的重要地位和作用,并强调继续坚持党的教育方针,着重提倡坚持教育创新、深化教育改革、优化教育结构等,进而全面推进素质教育。

——摘编自曹淑棋《从新中国成立以来教育目的的历史演进看我国对人才培养的要求》

根据材料并结合所学知识,针对某一时期或多个时期,围绕“现代教育发展”进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

材料一 为了振兴经济,向城市输送数量多、质量好的人才,苏联党和政府发布了一系列指示和决议,着手整顿农村普通教育。联共十七大(1934年1月)规定从1937/38学年起把农村地区四年制小学毕业生全部招入五年级学习。1929~1937年农村新建学校26351所,占新建学校的82%,接纳学生6116000名。到第三个五年计划末期,农村就学人数达到2700多万名。革命前平均每千所学校中有4所七年制学校和1所中学,而1955/56学年,差不多每3所学校就有1所七年制学校,每10所学校中就有1所中学。1955/56学年,全苏55.6%的学校设在农村,比1914/15学年增加了161.5倍,城市只增加了5.4倍。

——摘编自《苏联农村教育的演变及其历史成因》

材料二 近代,中国一直处于战乱状态,政府基本上对农村教育没有投入。1951年,第一次全国初等教育及师范教育会议召开,会议提出了“力争10年内基本普及小学教育”的目标,加强了对农村初级教育的普及与投入。1953年我国小学生人数已达到五千五百余万,与中国历史上小学生数最高年份1946年相比增加了135%,1958年中共中央、国务院发布的《关于教育工作的指示》特别强调“教育为无产阶级的政治服务”。在冒进的路线指导下,全国开展了缩短学制的改革。三年自然灾害期间,很多学生被迫辍学,使得农村教育迅速滑落,学校规模急剧减少,小学生升学率由1952的96%,骤减到1962年的6%。总体而言,这个时期我国处于百废待兴阶段,全国普遍教育严重缺失,但党和政府始终将扫盲和构筑小学教育多元体系作为农村教育工作的核心,并取得了巨大的成果。

——摘编自《建国后30年中我国农村教育政策的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏联农村教育发展的特点。

(2)根据材料二,概括20世纪五六十年代中国农村教育的发展特点。

材料一 “双百”方针实质上就是在文化演变过程中对优秀文化的选择。面对我国多元的文化有在,唯有让其形成自由竞争之势,才能使文化留其精华。在“双百”方针中,我们既可以汲取传统文化的精华,也可以汲取其他文明的各种优势,这样既可以繁荣发展本民族文化,又能在相互交融中推陈出新。毛泽东指出,在“双百”方针的执行中,要讲求“放”。所谓“放”,就是让大家讲意见,容许批评的自由。

——摘编自徐骁《“双百”方针的历史演变研究》

材料二 当今世界,许多国家都把发展教育、开发人力资源作为国家发展战略,积极谋划教育的深层改革和长远发展。虽然中国经历了改革开放后40多年的发展,已成为世界第二大经济体,但其人均经济资源、人均消费总量、人均资源总量远远低于世界平均水平。赶超世界发达国家需要几代人的努カ,这一切的一切都在于通过教育培养各级各类的高素质创新人才,以适应经济发展的需要。

——摘编自李钟善《新时期我国教育事业改篆发展的行动纲领一一学习(国家中长期教育改革和发展规划纲要〉的几点体会》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“双百”方针的特点和影响。

(2)根据材料二,指出《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》制定的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对国家的政策方针与社会发展关系的认识。

6 . 材料 新中国教育体制的形成,是建国初期一系列制度创新中的一项重要内容。1949年12月,教育部在北京召开第一次全国教育工作会议,提出中华人民共和国的教育是新民主主义的教育,它的主要任务是提高人民文化水平,培养国家建设人才,肃清封建的、买办的、法西斯的思想,发展为人民服务的思想。在中国共产党和新政府的领导下,在苏联的具体帮助下,我们完成了对旧教育的接受、整顿、改造,收回了教育主权,制订了学校规程;进行课程及教材改革;改革了学制,充实了教学内容,逐步实现了初等教育的普及;进行了大规模的院系调整,改变过去的“通才”教育目标,“以培养工业建设干部和师资为重点,发展专门学院和专科学校,整顿和加强综合大学”,确立了“专才”教育思想。在新中国教育体制形成过程中,苏联教育体制产生了重大影响。

——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料并结合所学如识,说明新中国成立初期我国教育体制改革的背景。

(2)根据材料并结合所学如识,简析新中国成立初期我国教育体制改革的意义。

材料一 太学是汉代设在京师的全国最高教有机构。最初太学只设五经博士,置博士弟子五十名。从帝到新莽,太学中科目及人数逐渐加多,开设了讲解《易经》《诗经》《尚书》《礼记》等课程。汉元帝时博士弟子达千人,汉成帝时增至三千人……武帝到王莽,还岁课博士弟子,入选可补官。

——摘编自毛礼锐《中国古代教育》

材料二 福州船政学堂的主要课程为算数、几何、代数、直线与球面三角、天文气象学、航海测算、地理、蒸汽机结构原理、仪表使用和英语。船政学堂的毕业生和留学生在各地也普遍受到欢迎(魏翰)长期充任福州船政局总工程师,后来又担任广九铁路总理。留学生李蒙芳、郑成分别在驻法、驻美使馆担任翻译……仅北洋海军参加中日甲午黄海海战的12艘战舰中,福州船政学堂毕业生和留学生就占有10舰管带之职。

——摘编自孙占元《左宗棠评传》

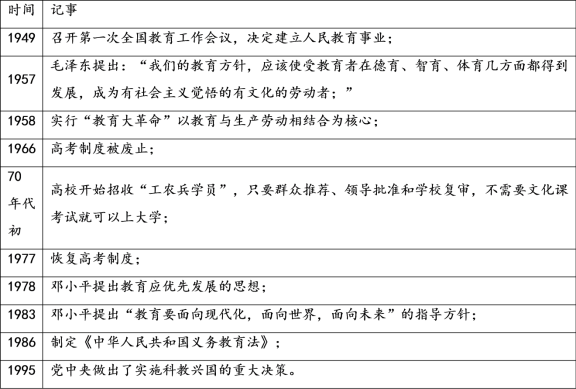

材料三 新中国教育发展大事年表

(1)依据材料一,指出汉代太学教育的特点,并结合所学知识分析其兴盛的影响。

(2)依据材料二,分析福州船政学堂培养人才的概况,并结合所学知识指出其建立体现了怎样的指导思想?

(3)结合材料三及所学知识,谈谈你对新中国教育发展的认识。

材料一 1912年1月19日,南京临时政府教育部颁发《中华民国教育部普通教育暂行办法通令》。《通令》除强调各地小学、中学、师范学校应尽快限期开学外,其重要内容还包括:清末各项学堂均改称学校,监督、堂长一律改称校长;初等小学可以男女同校;各科教科书合乎共和民国宗旨,清学部颁布之教科书,一律禁止使用;小学读经科一律废止;注重小学手工科;高等小学以上,体操科应注重兵式;初等小学算术科目自第三学年始应兼课珠算;中学不分文、实科;中学及初级师范学校修业年限由五年改为四年;清末各学堂奖励出身制度一律废止

——摘编自田正平《蔡元培与民初教育改革》

材料二 1928年起,南京政府发起“收复教育权力”运动,要求所有外国人兴办的基督教院校到教育部注册,而且,所有院校的领导人必须是中国国籍。与此同时,在全国范围内加强或创立国立大学,它们受南京的教育部直辖,如清华脱离教育部和外交部的联合监督,只归教育部管辖,并且进行大规模的重建和改革。从1933年开始,大学必修课、选修课以及大学入学考试程序等都有相应的规定。

——摘编自费正清《中华民国史》

材料三 1949—1952年,全国小学由34.7万所、学生2439万人,增加到52.7万所、5110万人;普通中学及中等专业学校由5216所、学生126.8万人,增加到6008所、312.6万人;高等院校学生由11.7万人,增加到19.1万人。其中毕业研究生由107人增加到627人。各级学校专任教师由93.5万人增加到159.1万人。业余教育、职工培训、扫盲工作也都普遍展开。

——摘编自郭大钧、耿向东《中国当代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南京临时政府教育改革的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括南京国民政府前期教育发展的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析新中国初期教育发展的原因。

材料一 孔子是私学教育的鼻祖,但在《史记孔子世家》的记载中,有许多同时代的隐士对于“知其不可为而为之”的孔子极尽嘲笑之能事,或讽刺他“四体不勤,五谷不分”;或嘲笑他“自腰以下不及禹者三寸,垒垒若丧家之犬”等。

材料二 父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信,右五教之目。……熹窃观古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理以修其身,然后推以及人。非徒欲其务记览为词章,以钓声名、取利禄而已也。

——朱熹《白鹿洞书院揭示》

材料三 1968年12月22日,《人民日报》文章引述了毛泽东指示:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”。随即在全国开展了知识青年“上山下乡”活动。……对当时的知青来说,他们到农村去,是为了消灭“三大差别”,带有积极的理想主义色彩,邢燕子、侯隽、董加耕等一大批优秀青年,便是他们的典型代表。……知识青年上山下乡,是特殊的历史为一代青年提供的一条特殊的道路。在这条道路上,有宝贵青春的荒废,有美好理想的破灭,有生活信心的动摇,更有一代知青的奋斗业绩。在国家最艰难的岁月,是他们同当地人民一起,用自己的勤劳和智慧,支撑着共和国大厦。较之后来的青年,他们更多一些对人生艰辛的领悟,更多具有吃苦耐劳的品格。“知青”二字已不是单纯字面上的含义,而是那段特殊经历赋予他们的一种“资格”。

——摘编自人民网《1968年2000万知识青年上山下乡》

(1)根据材料一和所学知识,简述孔子在教育方面的成就,并分析时人嘲笑孔子的原因。

(2)根据材料二.概括朱熹教育方面的核心主张。结合所学知识分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识评析“知识青年上山下乡运动”。

材料一 中国近代以来留学生情况统计表

| 时期 | 留学方向和群体 | 人数 | 留学生代表 | 学习内容 | 结果 |

| 1872—1881 | 留美幼童学生群 | 120人 | 唐绍仪、詹天佑等 | 军政、船政、步算、制造诸书,仍兼中学,课以孝经、小学、五经及国朝律例等书。 | 共选派四批,因守旧势力阻挠,其中绝大多数未完成学业而被撤回国。 |

| 1894—1911 | 留日学生 | 推算当22000人以上 | 黄兴、宋教仁、陈独秀、李大钊等 | 以读速成科和普科为主。多学政治专业,习军事者也不少,学习理工科者较少。 | 由于不少留日学生在新思想的影响下,成立了“排满反清”为目标的革命团体,清政府开始调整流入政策。 |

——据周棉著《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》

(1)依据材料和所学任选其中一个阶段,对这一时期的留学情况进行简要解读。

材料二 1992年8月政府制定了“支持留学,鼓励回国,来去自由”的留学工作方针。1996年国家留学基金管理委员会正式成立,负责中国公民出国留学和外国公民来华留学的组织、资助和管理工作。截止2006年9月底,国家留学基金管理委员会共派出各类留学人员26658人,回国率达到97.16%,留学归国人员和在外留学人员通过各种途径和形式,在各个行业和工作岗位为我国文化教育、科学技术、社会经济发展做出了巨大贡献。

——摘编自蒋凯《近代以来中国留学教育的历史变迁》

(2)依据材料和所学,分析现阶段留学迅速发展的原因。