1 . 材料 1977年,中断了11年的高考制度恢复。在计划经济体制下,高考制度以知识立意为选拔标准。1985年,我国发布了《中共中央关于教育体制改革的决议》,决定以提高国民素质、多出人才、出好人才为教育体制改革的根本目的。1993年,《中国教育改革和友展纲要》颁布,提出中小学教育应实现从“应试教育”向“素质教育”的转轨。2000年,教育部实施综合改革,实行“3+X”高考改革试点,同时颁发《普通高校招收保送生工作办法》,制定具体的保送标准,缩减保送生名额,改革考试时间,试行分省命题。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》颁布,明确提出高考改革的三大任务:分类考试、综合评价与多元录取。2014年,国务院公布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,规定高考不再文理分科,提高中西部地区和人口大省高考录取率等措施,吹响了深化高考制度改号角。

——摘编自宗钰、邹放鸣《现代化发展与适应性变革:1977年以来高考制度改革创新的历史轨迹、现实审思、未来展望》

(1)根据材料并结合所学知识,指出1977年以来高考制度改革创新的特点并分析高考制度改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析1977年以来高考制度改革创新的意义。

材料一 十月革命前的俄国居民成年人中文盲占1/3以上,苏维埃政权建立后非常关注扫盲问题。列宁指出,“文盲是站在政治之外的,必须先使他们识字,不识字就不能有政治”。1919年,苏维埃政府颁布法令规定:凡8至50岁的不会读和写的共和国居民必须学习本民族语文或俄文。参加扫盲学习的工人可减少劳动时间,工资照付。凡逃避本法令规定的义务和阻碍文盲学习者,对其给予罚款、停止粮食供应、开除工会会籍、判处强迫劳动等惩罚。1920年,苏维埃政府组建了全国扫盲非常委员会;1923年成立了全苏“扫除文盲协会”,在各地设立相应的机构。奔赴各地的扫盲工作者,一面开展扫盲教育,一面协助当地居民开展经济建设。到1939年,全国约有5,000万多人学会了读写,非文盲人数占全国人口的89%。

——摘编自于沛《苏联扫盲运动》(1919~1939)

材料二 新中国成立时,文盲占全国人口的60%以上。党和政府认识到“国家的教育建设计划是与国家的经济建设计划密切配合的”。20世纪50年代,中央政府成立了中央扫除文盲工作委员会,作为全国扫盲的行政领导机关和统一机构;还成立了全国扫除文盲协会,协助政府更广泛地动员和组织社会力量,按照国家计划如期完成扫除文盲的任务。扫盲教材除了识字之外,还包括拥护共产党、爱祖国、爱岗敬业等内容。1964年,15岁以上人口的文盲率下降到52%,一亿多人摘除了文盲的帽子。

——摘编自《中国教育年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明扫盲运动的措施是如何适应苏俄和苏联不同时期历史环境的。(举出一例即可)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出新中国扫盲运动与苏俄、苏联时期扫盲运动的共同之处。

(3)结合上述材料,从国家发展、民族振兴的角度,阐述扫盲运动的意义。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料

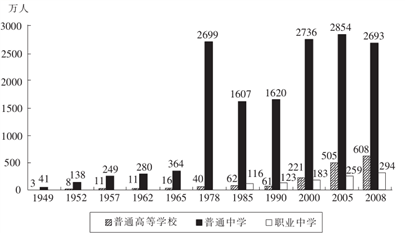

建国初期到1978年,党和政府十分重视基础教育,同时也适度发展高等教育。1978年以后,教育事业进入快速发展时期。

―摘编自《新中国成立6O周年经济社会发展成就》

从材料中提取两条或两条以上的信息,自拟论题,并结合所学知识就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

材料 知识分子的思想改造运动和高等学校的院系调整为学习苏联先进经验从思想和体制上扫清了障碍,自 1952年秋开始,高等学校展开了以学习苏联先进经验为核心的教学体制改革。通过这场改革,中国的高等教育建立起了依据苏联教学计划、教学大纲、教科书等,按照专业培养人才的教学体制。实现了对旧的高等教育体制的改革,建立起起了新中国自己的高等教育体制,但在此过程中发生过两次较严重的忙乱现象。1953年7月,高等教育部召开全国高等工业学校行政会议决议要求:要诚心诚意地、踏实地学习苏联,领会苏联经验的实质,更重要的是要从中国当前实际出发,实事求是地运用苏联经验。

--摘编自赵京《对新中国成立初期高校教学改革中学习苏联问题的认识》

(1)根据材料结合所学知识,概况20世纪50年代新中国高等教育体制改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈20世纪50年代新中国高等教育体制改革的认识。

材料 新中国成立后十七年我国完成了一系列高等教育改革。1950年6月,第一次全国高 等教育会议确定高等教育的方针任务:“培养全心全意为人民服务的高级建设人才,吸收具 备入学条件的工农干部和工农青年进入高等学校,以培养工农出身的新型知识分子,加入 国家建设的行列。”1950年8月,教育部制定了《高等学校课程草案―文法理工各系》, 明确规定社会发展史、新民主主义论、政治经济学为各系的公共必修课。1953年10月, 政务院又做出了《关于修订高等学校领导关系的决定》,强调“综合性大学和与几个业务 部门有关的多科性高等工业学校由中央高等教育部直接管理;为某一业务部门或主要为某 一业务部门培养干部的单科性高等学校,可以委托中央有关业务部门负责管理。”1959年 5月,国务院下发了《关于全日制学校的教学、劳动和生活安排的规定》,规定高等学校 的学生每学年参加生产劳动的时间至少为2-3个月,参加的形式有三种。

——摘编自《也论新中国成立后十七年的高等教育改革》

(1)据材料概括新中国成立后十七年的高等教育改革的基本特点。

(2)据材料并结合所学知识,说明新中国成立后十七年的高等教育改革的意义。

材料一 唐、宋、元、明四朝是中国古代竞技运动获得高度发展的时期。击鞠、蹴鞠、相扑等项目代表了同时期世界体育发展的最高水平。在宋代和明代,出现了圆社、踏弩社、水弩社等大量民间体育组织与团体,还出现了“筑球军”这样的职业球队与职业球员。相对于汉代,唐代和宋代的蹴鞠、明代的棰丸等运动都出现了较为完整的运动规则,运动的对抗性和比赛的激烈程度明显增强。中外频繁的文化交流促使很多外国的体育项目传入中国,并对击鞠等项目的发展产生了重要推动作用。但在等级森严的中国封建社会,很多运动项目都主要是在皇室贵族及统治阶级中流行。

——摘编自陈华慧《中国古代体育的发展与演变》等

材料二 民国以来,各界政府对体育事业均较重视。1915年,北洋政府发布《颁定教育宗旨》,要求重视国民体育,锻炼民众体格,保卫自身及国家。1929年,南京国民政府颁布《国民体育法》,指出民众有接受体育教育的义务,要求各自治村、乡、镇、市设立公共体育场发展体育。1949年,在新的国家制度下,体育事业作为党和国家的重要政治任务,被纳.入国家计划中,实行自上而下的统一领导与组织。体育沿袭其革命性、政治性、大众性及教育性等特点。在国家的强力组织、推广与干预下,群众体育政策在全国范围内广泛实践。

——赵薇朱汉国《论中共体育工作的政治化——以农村群众体育为中心(1927-1965)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋以来中国古代体育发展的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出民国至建国初体育运动与古代体育运动发展的不同,并分析民国后各界政府重视体育事业的目的。

材料一 1904年光绪帝批准《奏定学堂章程》,制定了一套以日本为模式的学堂行政管理规章。教育改革是从改革科举、创办新学堂和鼓励出国留学开始。其中分科大学和通儒院的毕业生可以授予举人功名。儒学仍然被认为是学业的基本内容,同时强调在学习外国的政治和法律时宜看全文,而不是学习其细枝末节。在各类学堂中都有军事训练课。根据学部的统计,1904年学堂总数为4222所,学生人数为92169人;在1909年学堂为52348所,学生为1560270人。此后,新式学堂的毕业生在政府中占有重要的职位,代替了传统的有功名的人。

——摘编自费正清刘广京《剑桥中国晚清史》

材料二 20世纪50年代初,中央人民政府对全国高等学校进行了大规模的院系调整,直至1957年结束。调整的方式是:合并专业、院系、撤销学校,建立新的专业学院,保留一小部分以文理学科为主的综合性大学。调整的原则是:按照大学、专门学校和专科学校三类分别进行调整,各大行政区至少有1所培养科学研究人才和培养师资的大学。在院系调整过程中,特别强调了新兴工科大学的发展,并将沿海地区一些高等学校迁至内地。这次调整使中华人民共和国高等学校的结构布局有了较大改变和发展。

——摘编自金一鸣主编《中国教育类别与结构的研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清政府教育改革的特征并分析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪50年代中央人民政府进行高校教育改革的原因及其意义。

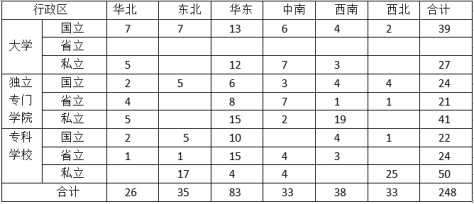

材料一 民国时期全国高等学校统计

——表一摘编自张德祥、周润智《高等教育社会学》

材料二 20世纪50年代初,中央人民政府对全国高等学校进行了大规模的院系调整,直至1957年结束。调整的方式是:合并专业、院系,撤销学校,建立新的专业学院,保留一小部分以文理学科为主的综合性大学。调整的原则是:按照大学、专门学校和专科学校三类分别进行调整,各大行政区至少有l所培养科学研究人才和培养师资的大学。在院系调整的过程中,特别强调了新兴工科大学的发展,并将沿海地区一些高等学校迁至内地。这次调整使中华人民共和国高等学校的结构布局有了较大改变和发展。

——摘编自金一鸣主编《中国教育类别与结构的研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析说明民国时期中国高等学校的特征及其出现原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简析20世纪50年代中央人民政府调整高等学校结构布局的原因及其意义。

材料一 汉武帝接受董仲舒的建议,于元朔五年(公元前124年)创建太学。董仲舒指出,太学可以作为“教化之本原”;他建议:“臣愿陛下兴太学,置名师,以养天下之士,数考问以尽其材,则英俊宜可得矣。”汉武帝时期的太学,虽然规模有限,只有几位经学博士和50位博士弟子,但是这一文化雏形,却代表着中国古代教育发展的方向。

——张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出汉代太学设立的背景。

材料二 近代以来,由于社会环境的变化,各阶层人民的教育观念发生了相应的转变。甲午战争失败后,维新派积极推进新式学堂的开办。维新派认为,中国积贫积弱的主要原因是没有良好的教育,为了变法,必先改革教育。从京师大学堂到各省的实业学堂、南洋公学等各教学机构纷纷成立。长沙创办的时务学堂和京师大学堂设立后,把经学、理学、掌故学等列为普通学,以高等算学、格致学、农学、矿学、商学、卫生学等实学为专门学。

——摘编自张海鹏等编《中国近代史》

(2)结合材料二及所学知识,指出当时维新派与洋务派教育改革的共同之处。

材料三 空想社会主义者欧文制订了工厂制度,进行了教育和劳动结合的实验,以解决在大工业生产条件下工人的无文化状况。马克思充分肯定了欧文的实验,认为“从工厂制度中萌发出来了未来教育的幼芽,未来教育对所有已满一定年龄的儿童来说,就是生产劳动与智育和体育相结合,它不仅是提高社会生产的一种方法,而且是造就全面发展的人的唯一方法。”毛泽东在教育领域内继承和发展马克思的这一思想,在1958年明确提出了“教育必须为无产阶级政治服务,必须与生产劳动相结合”的重要指示。

——摘编自黄济《关于劳动教育的认识和建议》等

(3)根据材料三并结合所学知识,简析马克思劳动教育思想提出的历史背景,并说明毛泽东劳动教育思想的意义。

材料一 太学是汉代设在京师的全国最高教育机构。最初太学只设五经博士,置博士弟子五十名,从武帝到新莽,太学中科目及人数逐渐加多,开设了讲解《易经》《诗经》《尚书》《礼记》……等课程。汉元帝时博士弟子达千人,汉成帝时增至三千人……武帝到王莽,还岁课博士弟子,入选可补官。

——摘编自《中国古代教育》

材料二 近代,中国一直处于战乱状态,政府基本上对农村教育没有投入。1951年,第一次全国初等教育及师范教育会议召开,会议提出了“力争10年内基本普及小学教育”的目标,加强了对农村初级教育的普及与投入。1953年我国小学生人数已达到五千五百余万,与中国历史上小学生数最高年份1946年相比增加了135%,1958年中共中央、国务院发布的《关于教育工作的指示》特别强调“教育为无产阶级的政治服务”。在冒进的路线指导下,全国开展了缩短学制的改革。三年自然灾害期间,很多学生被迫辍学,使得农村教育迅速滑落,学校规模急剧减少,小学生升学率由1952的96%,骤减到1962年的6%。总体而言,这个时期我国处于百废待兴阶段,全国普遍教育严重缺失,但党和政府始终将扫盲和构筑小学教育多元体系作为农村教育工作的核心,并取得了巨大的成果。

——摘编自《建国后30年中我国农村教育政策的变迁》

(1)根据材料一概括中国汉代太学教育的主要内容和教育的目的。

(2)根据材料二,概括20世纪五六十年代中国农村教育的发展特点。依据上述材料并结合所学知识,分析影响中国农村教育发展的因素。