汉语方言书面化是影响方言传承和传播效果的重要因素,泛指具有方言特征的语言单位以文字形式转化为书面文本。“文字把语词诉诸可见表达后,语言的表达力倍增。”文字使书面方言获得巨大力量,使其表达力大大超过了纯粹的口语方言。只是,汉语方言所处的生态位决定了方言很难实现完全书面化,不会从根本上危及普通话和现行汉字的权威生态位。

早期方言成分进入书面文献,多是历代文人为满足猎奇心态、增添诗文情趣、寻求方言书证等的零星运用。后来,方言作为现代文学语言资源的审美价值日益受重视,不少作家投入方言写作,产生了大量带有地域风格的方言文学作品。在传统媒介时代,汉字是汉语方言书面化的唯一书写符号选择。网络新媒介为方言传播提供了便利,在书写符号选择上,汉语拼音成为补充符号,如pia(啪)、jio(脚)、热fufu(热乎乎)、小naofu(小老虎)等。采用汉语拼音拼读方言,便于保留方音特色,弥补汉字表音功能的不足。以汉字为主,兼用汉语拼音,是汉语方言书面化的符号选择总貌,但是,绝大多数方言书面化文本呈现为随意、混乱的原生状态。

汉语方言处于相对弱势的附属生态位,但与共同语之间却是兼性互惠的深度共生关系。深度共生决定了方言书面化符号选择必然依赖共同语。方言群体从小学习现行汉字和汉语拼音,与之相应的音形义标准都是建立在共同语基础上的,已经建立了稳固的心理联想。对于方言群体来说,利用成熟的共同语书写符号系统,显然要比新造一套系统更为便利。方言群体选择汉字或拼音,是明智又经济的自然选择,但这种选择需处理好方言差异与共同语标准的关系,方言群体采用的同音假借、训读替代等办法会对共同语的书写符号及其标准音推行带来干扰。

曾经,汉语方言在书面语空间缺乏话语权,几乎是“失语”的。网络新媒介时代,方言群体有了“话语释放”的机会赋权和语言选择自由,他们在虚拟化网络空间里重新以“方言”为媒介聚集,以书面化形式释放话语的实践越来越多。然而,如何利用统一的书面符号彰显方音特征?“在书面文本里,语词本身缺乏原有的全部语音特征”,对方言来说,最便利的就是发挥汉字的记音功能,选择假借汉字这一符号来记音。假借汉字既具有可识读性,又可以实现“同中显异”,以共同语为参照系,在对比中显示方音特色,利用不规范书写形式达到“视觉方言”效果。

近年来,网络新媒介极大地解除了方言的书面化束缚,方言词汇大量进入网络书面交际,如菇凉(姑娘)、酱紫(这样子)、蓝瘦香菇(难受想哭)等方言谐音词广为流行。然而,作为汉语方言书面化的一种符号选择,这些谐音词大多属于同音别字,一定程度上影响了现行汉字的规范运用,引来不少批评,但因为有着独特的修辞表达功能,一直为网民乐用而屡禁不止,成为了网络“土味”嬉戏文化的重要风格特征。如“菇凉”用“凉”的普通话音值记录“娘”的方言读音,使词汇生动化;“菇”与“姑”同音,是用不同字形突显差异,借此消解“姑娘”作为规范形式的严肃性,产生“语义别解”,达到陌生化效果。

方言书面化是方言群体文化调适的重要方式,应给予适当的生存空间,加强规范化引导,以满足方言文化传承与传播的动态多样性需求,缓解方言群体的传承焦虑。

(摘编自王桂亮《汉语方言书面化的表现及其生态伦理动因》)

1.下列对文中“汉语方言书面化”的相关理解,正确的一项是( )| A.汉语方言书面化关系着方言传承的问题,决定了汉语方言的传播效果,它以文字为载体,用可见的形式呈现具有方言特征的语言单位。 |

| B.汉语方言书面化经历了方言成分由少量到大量运用的过程,早期多是文人为猎奇等目的的零星运用,后来是作家为挖掘方言审美价值而创作。 |

| C.汉语方言书面化的书写符号系统不具独立性,当下表现为以汉字为主、拼音为辅的样式,这种混合拼写呈现的文本多数是随意混乱的。 |

| D.汉语方言书面化的“严肃性”被网络新媒介带来的“非严肃性”解除,“菇凉”等流行方言谐音词体现了网络“土味”嬉戏文化风格。 |

| A.以汉字为书写符号的汉语方言书面化虽然增强了方言表达力,但仍存在汉字表音功能不足的问题,而拼音作为补充符号则弥补了这一不足。 |

| B.方言群体获得“话语释放”的自由后,得以用“方言”形式释放话语,这有利于方言摆脱“失语”困境,有助于方言群体进行文化调适。 |

| C.假借汉字发挥了汉字的记音功能,记录书面文本中缺乏的方言语音;另一方面,其不规范的书写形式则会对共同语的规范带来一定干扰。 |

| D.汉语方言无法改变附属生态位,但适当的生存空间和规范的引导,可以促进方言文化的动态传播,并在一定程度上缓解方言传承的焦虑。 |

【材料一】

根据日前发布的2017年中国居民健康素养监测结果;2017年中国居民健康素养水平为14.18%,较2016年的11.58%增长2.6个百分点,呈持续上升态势。健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务,并运用这些信息和服务做出正确决策,以维护和促进自身健康的能力。从知识、行为和技能三个方面来看,2017年中国居民基本知识和理念素养水平为25.82%,健康生活方式与行为素养水平为14.30%,基本技能素养水平为16.38%。

据了解,国家卫生健康委员会将会进一步加强农村等重点地区、儿童青少年等重点人群的健康促进与教育工作,继续加大慢病防治素养和基本医疗素养提升力度,加强科学研究和国际交流,为健康素养提升提供支持。

(摘编自新华网)

【材料二】

20世纪初,随着生理学、医学、生物学等领域的发展,人类开始从遗传、生理、心理、环境等多维度认识健康。国家、市场、个体都出于自身需求而进行健康管理,公民健康日益上升为国家和民族问题。国家通过专业知识和技术来改善公民健康,构建了一系列健康管理制度,以促进民族国家的建设和发展。市场出于逐利目的,不断推进健康的资本化。个体为保持自身健康状态,也不断产生全新的健康需求。十九大报告提出:“要完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务。”国家层面的医疗卫生体制的建设、市场层面的健康产业发展及个体层面的健康文明生活方式,都成为“健康中国”战略的必要部分,参与到广义的健康管理中。

随着医学社会化,对疾病的应对更多从医疗走向预防及行为干预。这影响了健康管理理念,即逐渐从治疗疾病转变为预防疾病。由此,人们对自我健康的管理方式越来越感兴趣,表现为对整个生命周期健康状况管理的需求。随着个体日常生活模式的变化,负责的公民应密切关注自身健康,不断地进行调整、改善,以满足自身不断变化的健康需求。

(摘编自李洁、郭丽娜《健康管理:在国家、市场及个体之间》)

【材料三】

据统计,中国健康体检人次从2011年的3.44亿人次增长到2016年的4.52亿人次,年复合增长率4.66%。截止到2017年中国健康体检人次突破5亿人次,预计2018年中国健康体检人次将达5.75亿人次。

1.下列对三则材料理解不符合文意的一项是( )| A.健康素养指居民采集基本健康信息,并运用这些信息维护和促进自身健康的能力,表现为知识、行为和技能三个方面。 |

| B.国民健康事关民族、国家的建设和发展,为了满足个体在不同的生命阶段对健康管理的需求,政府须及时调整国民健康政策。 |

| C.随着医学社会化,人们应对疾病的方式由医疗转向预防及行为干预,从而,健康管理理念也相应发生变化。 |

| D.2012——2017年我国体检人次的增加,与健康产业的市场化密切相关,也与人们健康管理理念的变化和健康素养水平的提升有关。 |

3.根据以上材料,谈谈个人应该如何有效地进行健康管理?

材料一:

中国传统文明被称为礼乐文明,文化被称为礼乐文化,政治被称为礼乐政治。就中国古人对诗、礼、乐的理解看,我们很难分清它到底是属于美学还是伦理学的问题。“礼”主要涉及道德伦理问题,“乐”却指向伦理性的至善理想。也就是说,虽然按照现代学科划分,美与善或者美学与道德之间存在分界,但在中国传统文化的价值论述中,两者却是混融的,其一体性要远远大于分离性。

但是,在中国文化传统中,美与善之间仍然存在差异。比如在《论语·八佾》中,孔子评价上古乐舞《武》“尽美矣,未尽善也”,《韶》则“尽美矣,又尽善也”。这一方面说明美与善不可相互取代,另一方面则说明善必然是从美出发的善,美对于道德之善而言具有奠基性和先发性。正是因此,自孔子以降,中国儒家向来主张以审美教育涵养道德教育,即以美储善。所谓以美储善,就是通过美对善的渗透和包容,使美成为道德的容器和存在境域。春秋时代,孔子对西周政治推崇备至,一段时间梦不见周公就心怀惶恐。但他在讲西周政治的特色时并没有讲到善或道德的问题,而是说“郁郁乎文哉,吾从周”。这说明人文性的美并不仅仅是为善的到来铺陈前奏,而是对至善之境具有整体的涵盖和弥漫性。中国传统儒家强调美对善的生成和涵养作用,同时也强调善向美的二次生成。人们相信,人的内在道德品质与外在形貌具有一体关系。孟子认为涵养内在的“浩然之气”是培育君子之德的要务,被这种道德化的浩然之气充盈的状态就是美的状态,由此显现的形象的光辉就是崇高。

在中国古代,美一方面涵养道德,另一方面引领道德;它在个体层面涉及“以美立人”问题,在国家层面涉及“以美立国”问题。一种美德共济、美善相乐的雅化国风正是借此得以形成。在美与德的关系上,中国传统思想者之所以以美和艺术作为国家道德建设的重要手段,原因无非在于美深化了道德的人性基础。在中国历史上,儒家思想者之所以持之以恒地对其人民进行诗教和乐教,根本原因在于看到了美和艺术对人性之善的发蒙、滋养和化育作用。从中国历史看,由儒家确立的社会道德原则和伦理秩序之所以具有纵贯数千年的生命力,关键在于它借助美和艺术深化了道德的人性基础,活化了社会伦理秩序,软化了诸多人伦规则的机械和僵硬,使其更合乎人性和人情。

认清这一点,有助于更深刻地体认美育之于中国当代学校乃至国民教育的重要性,同时也有助于为国家道德建设开启出一条更趋行稳致远的道路。

(摘编自刘成纪《中国古典美学中的“美”与“德”》)

材料二:

所谓“乐诗之教”,指的是儒家以歌辞演唱、音乐伴奏、舞蹈搬演等文艺方式来推行公共教化,以实现其社会伦理与政治意图的一种教育形式。

在“乐”与“诗”有机融合的和谐氛围里,通过耳目器官的闻见感知,来进行心灵反思以提升自己的道德修养,进而达到感化他人与教化社会的效果。孟子曾说:“仁言不如仁声之入人深也。”所谓“仁言”,就是一种将某种道理告之于人的理性说教;所谓“仁声”,则相当于通过人们喜闻乐见的艺术形式将某种道理演绎出来,让人在感官感知的基础上去体认这种道理。为什么“乐诗”能达到教化的效果?儒家认为,“乐诗”能够“治心”,也就是“乐诗”能激发道德心。而道德心是一切社会良好秩序的前提。这也就是儒家所强调的君子要“兴于《诗》,立于礼,成于乐”(《论语》)。

儒家认为,霸道是凭借武力或暴力等强制力量来推行其政治目的的,而王道则是通过征服人们的内在心灵来实现其政治目的的。故在推行王道的过程中,类似于“乐诗”之类平和人心的怀柔之术是不可或缺的。当然,乐诗之教要与礼、刑、政等手段相互配合,以便在奉行王道的过程中达到刚柔并济的社会功效。“是故先王慎所以感之者。故礼以道其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸。礼乐刑政,其极一也”(《礼记·乐记》),故“乐诗”以柔性来教化政治,自然可以与礼、政、刑等治理手段一起来实现王道。

儒家认为,音乐与政治相通,可以作为判断为政得失的一项指标。《诗经》里的诗歌,不仅“雅诗”与“颂诗”里有很多诗篇直接与政治相联系,就连“风诗”里也有很多诗篇与各类政治事件密切相关,或者可以从政治视角予以解读。春秋后期吴公子季札赴鲁观乐时,从鲁国人为其演唱与表演的《诗经》不同歌诗内容和乐舞形式之中,发现了政治与德性的差异,由此对政治事务进行社会评述。

(摘编自朱承《乐诗之教》)

材料三:

儒家学说的哲学基础是中庸之道;中庸之道既是儒家的思维方式,也是儒家学说区别于墨家学说和法家学说的根本依据。

孔子说:“不得中行而与之,必也狂狷乎!狂者进取,狷者有所不为也。”“中行”是中庸之道的另一种表述,即走道路中间。不然,不是极端冒进,就是不思进取。孔子回答别人的问题,“叩其两端而竭焉”,把利弊得失都说清楚,全面地看问题。孔子说:“君子和而不同。”与人和气相处,但坚持自己的原则立场。墨家主张舍己为人,法家宣扬人人为己,儒家主张既为自己也为别人。

《孟子·离娄》说:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。”《荀子·王制》说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”无论是把君与臣比喻成腹心与手足的关系,还是把君与民比喻为舟与水的关系,都是强调双方相互依存、相互理解。这是从两个相反立场看问题,不是为一方献计献策。在中国思想史上,为强势阶层摇旗呐喊的是法家,为弱势群体奔走呼号的是墨家,儒家居中。

仲弓请教为政之道,孔子答“举贤才”。贤才就是德才兼备之人。孟子说:“不信仁贤,则国空虚。”荀子则主张:“无德不贵,无能不官。”儒家对政府官员的要求,既与墨家偏重于道德不同,也与法家仅仅强调能力不同,而是二者兼顾。

对社会成员的管理,儒家主张教罚并用。儒家重视教育与学习,《论语》开篇是《学而》,《荀子》开篇是《劝学》和《修身》,都把培养社会化的人作为政治的核心任务之一。儒家也重视法律,《荀子》把法律比作水尺,指出人们涉水而行需要看水尺,人们的社会活动则需要看法律。儒家既强调教育,也重视刑罚,但以前者为先导。这既与墨家偏重于仿效楷模不同,也与法家单纯强调法律有异。

由上可见,儒家凡事站在相反的立场看问题,平衡双方的利益。这是儒家的思维方式和处事逻辑,是贯穿于儒家全部学说的一条看不见的脉络。中庸之道是儒学的灵魂。不明乎此,就事论事,看到的儒家学说只能是一堆碎片。

(摘编自张荣明《中庸之道是儒学的哲学基础》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.在《八佾》中,孔子对于《武》和《韶》的不同评价,说明了美的未必就是善的。 |

| B.在现代人看来,古人美与善、美与德不分,是因为现代学科划分的标准过于精细。 |

| C.西周政治没有善或道德的内容,“吾从周”说明是孔子后来对西周政治进行了完善。 |

| D.儒家的礼乐制度把美、德审美化和艺术化,以人性化和人情化为手段来治理百姓。 |

| A.“王道”与“霸道”是对立的两种治国理念,但在实行王道的过程中也不排除采用霸道常用的刑、政等硬性手段。 |

| B.相对于强硬刚性的“霸道”,儒家所推崇的是柔和的“王道”, 而“乐诗之教”是儒家推行王道的有力辅助手段。 |

| C.今天,我们也注重音乐的教育功能,如在重要场合奏唱国歌、用励志歌曲鼓舞士气,与“乐诗之教”本质相通。 |

| D.“乐诗”能使人受到艺术熏陶,从而激发其道德心,这样一切良好的社会秩序就会形成,这是儒家理想中的社会。 |

| A.圣人之道,去智去巧。智巧不去,难以为常。 |

| B.万物并育而不相害,道并行而不相悖。 |

| C.质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。 |

| D.舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民,其斯以为舜乎! |

5.请简要分析材料三的论证思路。

材料一

今年8月底,国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务。

目前网上活跃着大量游戏账号出租平台,一小时一块多钱就可以直接登录游戏,很多高端账号,未成年人玩一下午只需要5元至15元左右,而家长以为小孩就是普通买零食的花销,很难察觉。这条产业链上,账号买卖只是冰山一角。在利益驱使下,更有商家为未成年网游玩家提供“过脸”服务,用软件替未成年人破解网游防沉迷系统中的人脸识别。这些灰色交易让游戏厂商的“防沉迷系统”形同虚设。中国社会科学院大学互联网法治研究中心执行主任刘晓春说:“尽管防范技术在升级,可一旦未成年人通过灰色交易获得成年人实名认证的账号,防沉迷系统便难以对游戏时段、时长、充值消费金额进行全面监管。”

(摘自《央视新闻》)

材料二

随着中国游戏市场规模的不断扩大和用户人数的不断增长,社会对游戏企业承担社会责任的呼声越来越高,但游戏企业却对此采取冷处理态度,甚至“顾左右而言他”,用承担公益慈善责任甚至环境保护责任来“掩饰”其“关键责任议题”。

笔者分析上市游戏企业最新发布的年度社会责任报告及年报后发现,游戏企业对社会责任的认知存在重大误区。17家披露了社会责任信息的游戏企业中,有15家企业披露了对股东、债权人以及员工的责任;有12家企业披露了对商业合作伙伴的责任;有10家企业披露了公益信息以及环境保护信息;有5家企业披露了精准扶贫信息,仅有3家企业披露了未成年人保护信息。即在游戏企业的“社会责任议题排序”中,最重要的社会责任是股东、债权人、员工责任;其次是商业合作伙伴责任、公益以及环境保护;最后是精准扶贫、未成年人保护。

(摘自《关于社会责任,游戏企业“顾左右而言他”》)

材料三

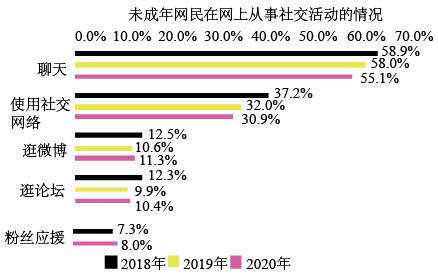

2021年7月20日,共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心(CNNIC)、中国青少年新媒体协会在京联合举办“网络保护·守护成长”主题研讨会,发布《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》。今年的报告基于对全国31个省(区市)的小学、初中、高中及职业学校29155名学生、5965名家长抽样调查,展示了当前我国未成年人互联网使用状况和主要特点。

互联网是未成年人重要的学习平台。在“未成年网民认为疫情期间网上课堂模式存在的问题”这一项的调查中,55.9%学生认为与老师互动少,54.7%认为很难集中注意力,23.3%认为上课时间太长,19.3%认为软件不好用或者功能少。

互联网是未成年人重要的休闲娱乐渠道。听音乐和玩游戏目前依然是未成年网民的主要网上娱乐活动,短视频作为新兴网上娱乐方式受众持续递增。此外,通过互联网进行粉丝应援也成为未成年网民一种新的网上社交与休闲娱乐活动。

调查发现,本该在未成年人上网监督管理中承担最主要责任的家长存在明显缺位。部分家长不懂得如何使用互联网,此外24.7%家长认为自己对互联网存在依赖心理,这使其很难为未成年子女的上网行为树立良好榜样。

(摘自《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》)

1.下列说法不符合原文意思的一项是( )| A.账号买卖、“过脸”服务等灰色交易绕过“防沉迷系统”,使得对游戏时段、时长、充值消费金额的监管难以落地。 |

| B.中国游戏市场规模越来越大,用户人数越来越多,这意味着游戏企业要承担更多的社会责任,将未成年人保护、精准扶贫、公益慈善等作为要承担的关键责任议题。 |

| C.网络是疫情之下“停课不停学”的重要保障,但网上课堂存在不少问题,其中“师生互动少”和“上课容易走神”是网上课堂存在的主要问题。 |

| D.2018-2020年三年间,未成年人在网上聊天和使用社交网站的比例逐年减少,逛微博、逛论坛的比例在2019年减少后,2020年又有所回升。 |

| A.17家披露了社会责任信息的游戏企业中,有15家企业披露对股东、债权人以及员工 的责任,可见游戏企业对社会责任的认知存在重大误区。 |

| B.通过互联网进行粉丝应援作为新兴网上娱乐方式3年间受众持续递增,成为未成年网 民一种新的网上社交与休闲娱乐活动。 |

| C.《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》对近3万名学生及家长抽样调查, 展示了当前我国未成年人互联网使用状况和主要特点。 |

| D.为了更好监督未成年人上网,家长需要具备相应的互联网使用能力,并且以身作则戒掉对互联网的依赖,才能更好地未成年子女树立良好榜样。 |

(甲)

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

(《老子》第六十四章)

(乙)

老子修道德,其学以自隐无名为务,居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:“子将隐矣,强为我著书。”于是老子乃著

或曰:老莱子亦楚人也,著书十五篇,言道家之用,与孔子同时云。盖老子百有六十余岁,或言二百余岁,以其修道而养寿也。

自孔子死之后百二十九年,而史记周太史儋见秦献公曰:“始秦与周合,合五百岁而离,离七十岁而霸王者出焉。”或曰儋即老子,或曰非也,世莫知其然否。老子,隐君子也。

老子之子名宗,宗为魏将,封于段干。宗子注,注子宫,宫玄孙假,假仕于汉孝文帝。而假之子解为胶西王卬

世之学老子者则绌儒学,儒学亦绌老子。“道不同不相为谋”,岂谓是邪?李耳无为自化,清静自正。

(选自司马迁《史记·老子韩非列传》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,最恰当的一项是( )| A.孔子适周/将问礼于老子/老子曰子所言者/其人与骨/皆已朽矣/独其言在耳 |

| B.孔子适周将问礼/于老子/老子曰/子所言者/其人与骨皆已朽矣/独其言在耳 |

| C.孔子适周/将问礼于老子/老子曰/子所言者/其人与骨皆已朽矣/独其言在耳 |

| D.孔子适周将问礼/于老子/老子曰子所言者/其人与骨皆已朽矣/独其言在耳 |

| A.罔,本义是指渔猎用的网,引申义是天网、法网,也指结网等。“学而不思则罔”的“罔”则不是此意。 |

| B.矰,是古代用来射鸟的拴着丝绳的短箭,因拴着丝绳而能收回再次利用。后来泛指短箭。 |

| C.“书”即传说中老子著的《老子》,又称《南华经》,传世本共八十一章,是道家思想的重要来源。 |

| D.太傅,古代官职名,周代设置,为辅弼天子之任,三公之一;西汉时,太子的老师被称为太傅。 |

| A.老子认为治事者要善于抓苗头。因为他认为事物是由小到大、由低到高、由短到长变化而来的,因此必须重视事物的细微小节处。 |

| B.老子认为圣人要有高远的追求。他强调圣人要追求常人不想要的东西,要学习那些常人所不学习的大道理,而不要妄动、妄为。 |

| C.孔子向老子问礼,老子告诉他要抛弃骄气和过多的欲望,抛弃做作的情态神色和过大的志向,体现了老子的无为思想。 |

| D.《史记》上记载周太史儋会见秦献公时,曾预言说:“当初秦国与周朝合在一起,合了五百年而又分开了,分开七十年之后,就会有称霸称王的人出现。” |

(1)民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

(2)吾闻之,良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚。

5.乙文体现了老子哪些思想主张?

材料一:

神舟十二号载人飞船发射圆满成功!

2021年6月17日9时22分,搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭,在酒泉卫星发射中心准时点火发射,约573秒后,神舟十二号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入太空,飞行乘组状态良好,发射取得圆满成功。

神舟十二号载人飞船入轨后顺利完成入轨状态设置,15时54分,采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱前向端口,与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱组合体,这是天和核心舱发射入轨后首次与载人飞船进行的交会对接。

在神舟十二号载人飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接后,18时48分,3名航天员先后进入天和核心舱,标志着中国人首次进入自己的空间站。

这是我国载人航天工程立项实施以来的第19次飞行任务,也是空间站阶段的首次载人飞行任务。组合体飞行期间,航天员将在天和核心舱完成为期3个月的在轨驻留,开展机械臂操作、太空出舱等活动。

中国载人航天工程办公室主任助理季启明在6月16日上午的新闻发布会上介绍说,总体来看,神舟十二号载人飞行任务有四大特点:一是将进一步验证载人天地往返运输系统的性能,二是将全面验证航天员长期驻留保障技术,三是将在轨验证航天员与机械臂共同完成出舱活动及舱外操作的能力,四是将首次检验东风着陆场的搜索回收能力。

季启明表示,外层空间是全世界人民的共同财富,探索宇宙是全人类共同的事业。中国载人航天始终按照“和平利用、平等互利、共同发展”的原则,愿意与世界上所有致力于和平利用外空的国家和地区一道,开展国际合作与交流。

(人民网2021年6月17日电)

材料二:

2021年7月4日上午,神舟十二号三名航天员协同配合,进行中国空间站首次出舱活动。这是继神舟七号飞行乘组顺利完成出舱任务后,时隔13年,中国航天员再次执行出舱任务。此次航天员出舱活动,三名航天员都有明确分工。出舱的两名航天员,一人要为机械臂安装上臂支架,包括脚限位器、工具台等,随后借助机械臂进行移动。另一名航天员借助舱壁上安装的扶手,爬行一段距离到作业点进行辅助工作,其间还要进行一次应急返回验证。此次出舱活动的另一项重要工作,就是进行舱外全景摄像机的抬升。两名航天员出舱过程中,舱内航天员需要对机械臂进行操作,虽然地面人员也可以对机械臂进行大范围转移,但航天员站在机械臂上时,舱内航天员可以更直观地对机械臂位置进行观察,与舱外航天员进行直接交流。另外,航天员自主操作机械臂,在安全性上也有更好的保障。14时57分,经过约7小时的出舱活动,神舟十二号航天员乘组密切协同,圆满完成出舱活动期间全部既定任务,航天员刘伯明、汤洪波安全返回天和核心舱,标志着我国空间站阶段航天员首次出舱活动圆满成功。

(摘编自《中国空间站首次出舱活动!三名航天员都有哪些任务?》)

材料三:

结束了为期90天的长途太空旅行后,三位航天员终于从太空回到了地球。当他们被工作人员从飞船中抬出来后,仍然一直坐在椅子上,不能自己站立。那么,为什么航天员回到地球后,就“失去”了行动能力?其实,背后的原因也很简单。

由于太空的环境和地球相差甚远,当航天员离开地球、进入到太空之后,会长期处于失重的状态。失重环境下,人是处于漂浮状态的,原本在身体下部的体液会向躯干和头部转移,从而使心血管调节系统的功能下降,容易出现骨质丢失、肌肉萎缩、立位耐力下降等问题。而航天员在返航的过程中,又需要适应从无重力到微重力、再到重力影响的变换。在这一重力混乱的过程中,航天员的重力感受系统和平行系统会发生紊乱,会出现腿软、晕厥等情况。同时,重达20公斤的宇航服也会给航天员身体增加额外的负担,此时贸然行动,极易造成骨折。

而实际上,强太空辐射和失重的太空环境对航天员造成的不仅是身体上的伤害,还有严重的心理伤害。长期的精神紧张、封闭狭小的座舱、寂静无声的环境、与地面有限的联系等,都会给航天员带来极大的心理障碍,比如忧虑、厌倦、恐惧、易怒、人际关系紧张等。因此,在从太空回到地球上之后,航天员需要较长的时间去适应环境,同时逐渐调整并努力恢复身体和心理状态。

(摘编自《为什么航天员回到地球后,就“失去”了行动能力》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,| A.神舟十二号载人飞船升空后准确进入预定轨道,顺利完成入轨状态设置,并采用自主快速交会对接模式与天和核心舱前向端口对接。 |

| B.航天员长期在太空执行任务,可能出现骨质丢失、肌肉萎缩、立位耐力下降等身体问题和恐惧、忧虑等严重的心理障碍。 |

| C.在太空中,航天员身体长期处于失重的状态,其身体重力感受系统和平行系统会发生紊乱,所以他们在回到地球后,短时间内身体仍处于失重状态,需要有一个适应重力影响的过程。 |

| D.神舟十二号两名出舱航天员成功完成了安装机械臂上臂支架、应急返回验证、抬升舱外全景摄像机、操作控制机械臂等舱外活动。 |

| A.经历十多个小时的交会对接,神舟十二号载人飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接。其后,航天员进入天和核心舱,这标志着中国人第一次进入了自己的空间站。 |

| B.神舟十二号载人飞行任务具有初步验证载人天地往返运输系统的性能、航天员长期驻留保障技术、航天员与机械臂共同完成舱外操作的能力和东风着陆场的搜索回收能力等四大特点。 |

| C.以我国目前技术,虽然地面人员也可以对机械臂进行大范围的转移,但由航天员自主操作机械臂可以更好地保障安全。 |

| D.三名航天员分工明确,配合紧密,用7个小时左右的时间,完成全部既定任务,这标志着我国航天员首次出舱活动圆满成功。 |

4.星空浩瀚无比,探索永无止境。向宇宙的每一次进发,都是一次让人振奋的壮举。紧随着神舟十二号载人飞船发射圆满成功,神舟十三号飞船又带着3名航天员踏上太空探索的新征程。这3名航天员将在太空度过6个月时间,完成新的更复杂的挑战。遥望星空,你一定有很多话想跟他们说吧!请拿起你的笔,写一段有文采有感情的话,表达对中国航天事业和中国航天员最诚挚的敬意吧!要求至少使用

世界气象组织发布的《2020年全球气候状况》报告显示,2020年是有(气象)记录以来三个最暖年份之一。2020年6月,北极圈内的一个西伯利亚小镇居然达到了38℃的高温!这也是北极圈内有(气象)记录以来的最高温度。其实,不只是北极,2020年全球平均气温比工业化前上升了大约1.2℃,气温的上升速度远远超出预期。

全球平均气温每升高1℃,海平面可能会上升超过2米,这会导致像巴厘岛、马尔代夫这样海拔较低的沿海地区的面积逐渐缩小甚至消失。如果全球平均气温上升2℃,全球99%的珊瑚礁都将消失,接近墨西哥国土面积的冻土会永久解冻,水资源将变得极度紧张。有研究认为,如果全球平均气温上升5℃,地球的整体环境将被完全破坏,甚至有可能引发生物大灭绝。

导致全球变暖的“罪魁祸首”是人类活动不断排放的二氧化碳等温室气体。温室气体主要包括水蒸气、二氧化碳、氧化亚氮、氟利昂、甲烷等,这些气体使大气的保温作用增强,从而使全球温度升高。其原理是,太阳发出的短波辐射透过大气层到达地面,而地面增暖后反射出的长波辐射却被这些温室气体吸收。大气中的温室气体不断增多,就好像给地球裹上了一层厚厚的被子,使地表温度逐渐升高。

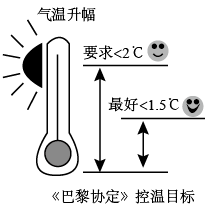

为了共同应对气候变化挑战,减缓全球变暖趋势,2015年12月,近200个缔约方共同通过了《巴黎协定》(The Paris Agreement),对2020年后全球如何应对气候变化做出了行动安排,确定了全球平均气温较工业化水平上涨幅度控制目标。

作为全球第二大经济体和最大的二氧化碳排放国,我国积极响应《巴黎协定》应对气候变化,主动做出减排承诺。力争二氧化碳排放于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。所谓“碳达峰”是二氧化碳排放量达到历史最高值,由增转降的历史拐点。“碳中和”是指在特定时间内,每一个对象(可以是全球、国家、企业甚至某个产品等)未来“排放的碳”与“吸收的碳”相等。即新排放出多少温室气体,就要通过各种方式消除多少温室气体,使得大气中温室气体增量为0,二氧化碳达到相对零排放。

要想实现碳中和,究竟有哪些关键要素呢?大力发展可复制、可推广的低碳技术是实现碳中和目标的最根本路径。在未来几十年,以CCUS技术、可再生能源技术、电气化技术、信息技术等为中心的一系列低碳技术发展路线将在能源转型中发挥不可替代的作用。CCUS技术能够帮助高耗能行业提升能源利用效率;可再生能源技术、电气化技术的发展将加快传统化石能源的淘汰,推动清洁能源产业结构的进一步升级换代;此外,大数据、物联网、人工智能等信息技术也将助力我国碳减排进程,对减少碳排放具有重要意义。碳中和目标的实现需考虑低碳与市场发展平衡,在技术可行的前提下做到成本可控,这样才能实现可持续发展。碳价和相关制度的保障对于全面推动脱碳进程至关重要。逐步建立我国的碳定价体系以及各国碳价的互联机制,可以避免相关企业在国际竞争中处于劣势。政府需要完善行业排放标准、建立碳税征收机制、建立健全碳排放权交易市场以及构建绿色金融体系等,实施一系列碳减排政策,为企业发展碳减排新技术提供政策上的支持与引导,助力企业尽早开展低碳转型的尝试,帮助企业降低转型成本和融资难度,降低企业应用碳减排技术的风险,从而让企业以最低的成本和风险实现低碳转型。此外,要实现碳中和目标,一方面需要国际间的合作与交流,另一方面还需要产业链上下游利益共同体的协同努力,从而实现互惠互利、合作共赢。

(《一本书读懂碳中和》,有删改)

1.下列对文中“碳中和”的相关理解,正确的一项是( )| A.“碳中和”指大气中温室气体增量为0,温室气体零排放。 |

| B.“碳中和”是指碳排放量达到峰值后不再增长,最终抵消。 |

| C.“碳中和”旨在降低碳排放,解决全球气候变暖问题。 |

| D.“碳中和”实现的路径是发展可复制、可推广的低碳技术。 |

| A.全球平均气温每升高1℃,海平面可能会上升超过2米。人类活动不断排放的二氧化碳等温室气体导致全球快速变暖,人类生存发展面临危机。 |

| B.自太阳发出的短波辐射透过大气层到达地面增暖后反射出长波辐射被大气层中的温室气体吸收,大气中的温室气体不断增多使地表温度逐渐升高。 |

| C.2015年12月,《巴黎协定》(The Paris Agreement)将21世纪全球气温升幅控制在比工业化前水平高2℃之内,并寻求将升幅进一步控制在1.5℃之内。 |

| D.我国积极响应《巴黎协定》(The Paris Agreement)应对气候变化,主动做出减排承诺:2030年前我国二氧化碳排放将达到峰值,到2060年实现碳中和。 |

材料一

网络及数字化技术日新月异,促使信息激增和阅读载体发生变化,阅读方式更加灵活多样。选择的多样化导致读者的阅读行为和习惯也发生了相应改变。鉴于屏读的日益普及,并对纸读产生了一定的影响,许多教育研究人员对纸读与屏读这两种阅读方式进行过比较研究。

所谓纸读,即纸质阅读,是指以纸张为载体的阅读方式,是人们习惯的阅读方式。纸质阅读具有不可替代性、便捷性和稳定性的特点,目前仍然占据阅读的主流地位。自造纸术诞生以来,纸质阅读就成为高品位文化生活的一个重要体现。

一是因为纸读不只是单纯地获取知识或信息,更是一种生活方式。纸读所带来的愉悦体验,是屏读不可企及的。触翻、听声、闻香、视读、品味是纸读的五感。作为人类文明传承的重要介质,那些散发着油墨气息、装帧精美的纸质书刊给人美的享受。二是阅读的舒适性能给阅读者带来宁静感,从而抑止浮躁,养成人的书卷气质。书本的温润厚重能让人趋于理性,从而更深沉、更成熟,因而纸质书刊更能打造一个安抚社会浮躁心灵的文化空间,给人以阅读过程的文化体验和高层次的精神享受。三是纸质书刊的公信力和权威度相对较高,要读那些内容深刻、震撼心灵、提升境界的高品质书刊,真正要获取文化、思想时,许多读者依旧首选纸读。

屏读就是屏幕阅读,是一种电子阅读。屏读是以电视屏幕、电脑屏幕、手机屏幕、电子阅读器等为载体的阅读方式,建立在网络互联互通的基础上,更重视学习时的及时反馈与沟通交流。屏读是数字化时代的产物,改变了人们从纸读中获取知识的习惯。屏读方便快捷,读物来源极其丰富、渗透率高,内容获取、存储、摘录与整合方便,并可与他人即时分享与互动。在屏读时,阅读的时间、空间、内容、渠道的边界全都消失了,阅读由个性化阅读转向泛在阅读、协作阅读和社会化阅读,其碎片化的阅读方式在一定程度上促进了全民阅读。

在这个数字化时代,作为负责任的读者,我们要充分利用屏读快捷、互动、资源丰富且时效性强的优势,也要在长篇幅的文章阅读、深度阅读、沉淀自我时拿起一卷钟爱的书籍。在数字环境中,为了获取信息、增进理解、扩充知识,我们有必要训练自己对两种迥异的阅读方式的适应度,以便在充分享受数字化时代便利性的同时通过深度阅读提升对世界的理解力。纸读与屏读,不是两种阅读方式之间的取舍,而是因时因地的巧妙平衡。

(取材于杨光的相关文章)

材料二

随着新媒体的发展,大量信息通过手机、电脑、电子阅读器的屏幕进入人们的视线。屏读(数字化阅读)较之于纸读呈现出后来居上的趋势。

屏读与纸读相比具有很多优势:方便快捷、低碳环保,只需指尖轻轻一点,海量资料瞬间呈现;屏读的视觉效果也日益精美,图文并茂加上动画视频,比印刷出来的铅字更吸引眼球。有些电子阅读器正在模拟翻书的声音,未来可能模拟书籍的气味,甚至根据文中场景释放出芳香。然而,也有不少人对于屏读的兴起忧心忡忡。阅读研究专家通过对网络读者行为分析后认为,屏读主要是略读或者浅层阅读。读者倾向于浏览、一次性阅读、选择性阅读,长此以往会降低一个人深度阅读与思考的能力,对大脑产生负面影响。

屏读的来源是新媒体,具有时效性、互动性、便捷性的特点,是互联网时代科技发展的产物。纸读的来源是书籍、报刊等传统媒体,是作者和编辑推敲打磨的结晶,具有严谨性、系统性、文字准确性等优势。如果阅读一则新闻,新媒体可以在短时间里提供充足的资讯;如果阅读一段耐人寻味的故事、发人深省的哲理、逻辑缜密的知识,还是徜徉于书页中更为舒畅。

假如传递的信息是一模一样的,这两种阅读方式本身有没有高下之分呢?关于人脑对文字信息的处理,科学家根据PET(正电子发射断层成像)给出了简单的文字加工模型,即描绘出相关的活跃脑区:文字首先通过视觉编码传递到视皮层进行识别,然后在联合皮层进行语义联想,联想过程会激活大量的神经元,进而引起情绪反应、推理、反思或表达等行为。无论是印在纸上的文字,还是出现在屏幕上的文字,其信息处理的过程基本一致。

数字化阅读的出现,在扩大我们的阅读范围同时也带来了种种问题,我们不能因噎废食,“把婴儿和洗澡水一起倒掉”,最好的选择就是让大脑继续思考:如何去协调这两者的发展,在合适的时间、场合、诉求下选择合适的方式,得到最理想的阅读体验。

(取材于王欣的相关文章)

1.根据材料一和材料二,下列表述不符合文意的一项是( )| A.纸读目前仍然占据着阅读的主流地位。 |

| B.纸读能给读者带来多方面的愉悦体验。 |

| C.屏读是数字化时代一种新的阅读方式。 |

| D.人脑对纸上和屏幕上的信息处理过程完全一致。 |

| A.纸读中的内容可信度相对较高,能吸引许多读者。 |

| B.屏读不受时空限制,促进了全民阅读。 |

| C.喜欢屏读的读者数量一定会超过喜欢纸读的读者数量。 |

| D.电子阅读器能模拟出翻书的声音和书籍的气味。 |

文辞表述是中国古代思想家十分关注的主题。孔子的《论语》曾经指出:“修辞立其诚”。文辞的修饰即属现今的文学形式问题。另一些时候,古代思想家使用的概念是“文”,古代思想家反复阐述的一个强大主题即是,避免过于炫目的文采扰乱人们的心智。对于中国文学批评史说来,这种观念始终是否定文学形式的思想资源。

不言而喻,这种观念与诗人热衷的语言推敲存在矛盾。诗来自语言的千锤百炼,诗人以雕琢语言为生。然而,相当多的时候,诗人不得不为自己的语言才能披上一副伪装。“极炼如不炼”是中国诗学的一个特殊观点。批评家不反对诗人沉湎于语言炼丹术,他们强调的是“羚羊挂角,无迹可求”,成熟的语言修饰必须抹消一切斧凿痕迹。“清水出芙蓉,天然去雕饰”倡导的自然天成无疑更多地赢得了推崇。

当然,诗人不可能彻底放弃文采。文采遭遇的理论对手时常是“道”。文章诗赋曾经被古人喻为“雕虫小技”,所谓“壮夫不为也”。许多古代思想家意识到文采的强大诱惑,“作文害道”是道学家发出的严厉警告。另一种观点似乎缓和一些。一些批评家觉得,没有必要孜孜不倦地琢磨文采,一个强大的主体可以轻而易举地完成自己的话语体系。韩愈的“气盛言宜”包含了不容置疑的主体自信。“气盛言宜”的命题表明,一个充沛的内心不仅思如泉涌,而且雄辩滔滔——语言无疑是主体驱使的工具。

不论真理之源是“道”或者“气”,文辞仅仅是无足轻重的附属品;犹如一副等待内容的躯壳,自身无法产生意义。现今看来,“表现论”的语言观念犹如“气盛言宜”命题的现代翻版,浪漫主义文学主张最为适合充当这种语言观念的表演舞台。

在浪漫主义诗人看来,当一个活跃的心灵开始启动的时候,诗人没有理由再为文学形式而苦恼。意大利哲学家克罗齐的表现主义远比浪漫主义走得更远。他提出的命题具有惊世骇俗的风格:“艺术即直觉”。直觉是心灵赋予物质材料的形式。克罗齐承认直觉形式必须诉诸固定的符号,他形象地将这个过程命名为“外射”。尽管如此,克罗齐对于各种固定符号不屑一顾。不管浪漫主义与克罗齐存在多少差异,对于二者共享的主体信念和“表现论”的语言观念说来,文学形式不存在独立的意义。

苏珊·朗格在“情感与形式”的论题之下力图用艺术的名义聚焦主体与语言之间对接的领域。苏珊·朗格的结论是,艺术是人类情感符号形式的创造。换言之,艺术标志了“情感与形式”之间理想的平衡和互证。不存在没有形式的情感,恰如不存在没有情感的形式。

(摘自南帆《文学形式的构成与多边关系》,见《新华文摘》2014年第13期)

1.下列各项有关“气盛言宜”的理解| A.“气盛言宜”的命题是说没有必要勤奋地琢磨文辞(文学形式),一个强大的主体可以轻而易举地完成自己的话语体系。 |

| B.“气盛言宜”和“极炼如不炼”一样,都讲到了文辞(文学形式)问题,都认为文辞仅仅是无足轻重的附属品。 |

| C.“气盛言宜”中的“气”与“作文害道”中的“道”一样,都是举足轻重的,是相对于文辞(文学形式)的内容。 |

| D.“气盛言宜”和“艺术即直觉”一样,对于它们来说,文辞(文学形式)自身无法产生意义,或者说不存在独立的意义。 |

| A.古代思想家轻视文学形式,他们反复阐述过分的文采会扰乱人们的心智,这种观念也影响了我国文学批评史对文学形式的看法。 |

| B.批评家对于诗人“两句三年得,一吟双泪流”的语言锤炼是不反对的,只要字斟句酌造就的佳句没有雕琢痕迹,如自然天成。 |

| C.“作文害道”和“气盛言宜”是古代思想家意识到文采的强大诱惑而发出的严厉警告,只是前者比后者缓和一些。 |

| D.当活跃的心灵开始启动时,诗人没有理由再为文学形式苦恼,这种文学主张最为适合充当“表现论”的语言观念的表演舞台。 |

明代是中国封建社会晚期发展的重要转折时期,也是世界历史发生突变的重要时期。15-17世纪是西方所谓的“大航海时代”,把世界的东方和西方更为直接地碰撞联系在一起,从而形成了真正意义上的“世界史”国际性格局。而在中国,传统的大一统中央集权体制进一步得到延续和强化;与此同时,社会经济的进步更多地体现在商品经济和市场经济的发展层面上。面对西方商人与殖民主义者的东来,古老的中国政治体制与民间社会,被迫衍生出相应的对应之道。这些对应之道,构成了明代“海上丝绸之路”的主要发展模式。我们今天重新思索明代“海上丝绸之路”主要发展模式的历程,对于“一带一路”建设,具有一定的借鉴意义。

明代的朝贡体系是最受近现代以来人们诟病的外交政治体系。朝贡体系无疑是明代对外即国与国之间关系的外交基石,近现代以来,人们诟病这一外交体系的主要着眼点大致有两个方面。第一,明代政府以朝贡体系的外交方式,把自身树立为“天朝上国”或“宗主国”的地位把来往的其他国家,作为“附属国”的地位来处理。第二,在明代朝贡体系之下的外交,是一种在经济上得不偿失的活动;外国的来朝贡品,经济价值有限,而明朝帝国赏赐品的经济价值,大大超出贡品的经济价值。

明代朝贡体系之下的外交在经济上得不偿失这种观点,在很大程度上是受到20世纪40年代以来关于中国封建社会内部是否已经出现资本主义萌芽问题大讨论的影响。这种从纯经济的角度来评判明代的朝贡体系的作法,实际上是严重混淆了明朝的国际外交关系与对外贸易的应有界限。明代对外朝贡体系的确立,是建立在国与国、地区与地区之间和平共处的核心宗旨之上的。明朝朝贡体系中的外国贡品,是不能与欧洲中世纪以来的宗主国与附属国之间的定期、定额的贡赋混为一谈的。

迄今为止,我们还看不到明代正常的朝贡往来中的“厚往薄来”对于明朝政府的财政产生过如何不良的影响。从更深的层面来思考,我们判断一个国家或一个时期的对外政策是否正确,并不能仅仅以经济效益作为衡量得失的主要标准。明朝中后期,社会经济特别是商品市场经济发展较快。正是这个时候,欧洲资本主义原始积累步步推进,早期殖民主义者跨海而来,试图打开中国社会经济的大门。差不多在同一时期,中国的商人们开始萌动着突破传统经济格局和官方朝贡贸易的限制,投身到海上贸易浪潮之中。

明代社会同样是推进“世界史”格局形成的一个重要组成部分。由于受到政府禁海政策的压制,明代东南沿海地区的商人们在一定程度上不得不采用亦盗亦商的经营行为,但随着王朝的更替和政治环境的变化,这种经营行为终究不能长期延续并且发展下去。从国际贸易角度看,这也是中国海商逐渐失去东南亚海上贸易控制权的重要标志之一。明代朝贡体系,仅着眼于政治仪式层层面的外交政策,忽略了文化层面的对外交流,到17世纪之后,东亚以及中东的政治版图发生变化时,中国对南亚西亚以及中东的政治影响力就不能不迅速衰退。

(摘编自陈支平《明代“海上丝绸之路”发展模式的历史反思》,有删改)

1.下列对材料中“明代朝贡体系”相关内容的理解与分析,正确的一项是( )| A.明代朝贡体系是明朝对外即国与国之间关系的外交基石,是明朝中央集权体制扩大影响力的产物。 |

| B.明代朝贡体系着眼于政治层面的外交政策,忽略文化层面的对外交流,导致中国影响力有所减弱。 |

| C.在明代朝贡体系下开展的外交,虽然未对明朝财政产生过影响,但从经济上来说仍是得不偿失的。 |

| D.明代朝贡体系之所以把自身树立为“天朝上国”的地位,在于明朝中后期商品市场经济发展较快。 |

| A.明朝被迫应对西方商人与殖民主义者的东来而形成的“海上丝绸之路”的主要发展模式,对于“一带一路”建设,有借鉴意义。 |

| B.外国的来朝贡品与明朝帝国赏赐品的经济价值不对等,后者价值远超于前者,这也是明朝朝贡体系在近现代深被诟病的原因之一。 |

| C.明代朝贡体系中的外国贡品,不能与欧洲中世纪以来宗主国与附属国之间的定期、定额的贡赋混为一谈,前者更侧重于政治礼节。 |

| D.随着王朝的更替和政治环境的变化,明代商人亦盗亦商的经营行为不能长期延续,中国海商逐渐失去了东南亚海上贸易的控制权。 |