材料一 由于西北用兵的需要,北宋在西北沿边建立了大量堡寨,虽其设立的初衷是出于军事需要,但实际上推动了西北地区的经济开发,出现了“蕃汉交易,市邑富庶,全胜近边州郡”的繁盛局面,一些堡寨甚至发展为较大的城镇。而范仲淹开通与蕃部接壤之边界榷场,进行互市,使边民互通有无。一时间“羌汉之民,相踵归业”者达“数万户”。

——杜雪飞《宋代边疆市场研究》

材料二 元“始开唐徕、汉延、秦家等渠,垦中兴、西凉、甘、肃、瓜、沙等州之土为水田若干,于是民之归者户四五万,悉授田种,颁农具;更造舟置黄河中,授诸部落及溃叛之来降者”。以后由于大量汉人、蒙古人、回鹘人以及来自中亚的穆斯林教徒的迁入,与他们和睦相处、繁衍生息……在元代的记述中,回回一词的含义已经发生了变化……在历史发展的过程中,最终形成了我国的一个单一的和新的民族民称。

——摘自尹江伟《党项民族溯源及其最终流向探考》、杨万全《回族族源探讨》

(1)根据材料一、指出与北宋对峙的西北少数民族政权的名称,并结合所学,概述北宋为维护西北边防安定所采取的措施。(2)根据材料二、概括河西地区民族的特点,并结合所学,概述元朝在河西地区的统治措施及其积极影响。

材料一伯、仲、叔、季,长幼之次也。故通谓国衰为叔世,将亡为季世。昔周公伤彼夏、殷二国叔世,疏其亲戚,令使宗族之不同心以相匡辅,至于灭亡。故封立亲戚为诸侯之君,以为藩篱,屏蔽周室。言封此以下文、武、周公之子孙为二十六国也。此二十六国,武王克商之后,下及成康之世,乃可封建毕矣。

——杜预注、孔颖达疏《春秋左传正义》卷15

(1)根据材料一概括西周初年实施分封制的原因,结合所学指出周初分封的二十六国的类型,并各举一例说明。

材料二郡县之间构成层级,下级对上级负责,郡之下设若干县,县的大小事务及重大决定皆须经过郡的管制,并且县应定期向郡汇报,郡也定期上计于中央,说明管辖内的具体情况,以便上级了解下情,这是确定赏罚和升降的重要标准。某一任郡守或县令一旦任职,并非终身制,而是有一定任期,官吏的任职地方也会随时调动,不是只任职于某一固定区域,官员流动性较大,这就不易形成割据一方的地方豪强。官吏之职位由国君任命,理应对国君效忠,因此国君能更加有力地控制郡县官吏,也能更好地管理地方,并且能把所有权力集中于自己手中。

——朱海涛《郡县制与中华文化大一统格局之形成》

(2)根据材料二,概括郡县制的特点。综合材料一、二指出从先秦到秦汉地方行政制度变化的核心特征。

材料三忽必烈建元朝后,正式在朝廷设置中书省总领全国政务,时称“都省”。不久,又沿用前朝旧例,频繁派中书省宰执带相衔临时到某一地区负责行政或征伐事务。如中统和至元前期的陕西四川行省、河东行省、北京行省、山东行省、西夏中兴行省、南京河南府等路行省、云南行省、平宋战争前后的荆湖行省、江淮行省等。其中,设立于至元十年(1273年)的云南行省等,已带有地方最高官府的色彩。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(3)根据材料三指出元朝行省的性质,结合所学分析元朝行省制度的影响。

材料一 徐光启,万历二十五年举乡试第一、又七年成进士。自利氏东来。得其天文、数学之传者,光启为最深。帝从光启言,诏西洋人龙华民等推算历法,光启为监督。于是,《崇祯历书》得以修成。1631年,徐光启在上呈崇祯皇帝的奏折《历书总目表》中陈言:“臣等愚心认为:欲求超胜,必须会通:会通之前。先须翻译。”

——整理自《明史·徐光启传》等

材料二 道光癸卯因公驻厦门,晤米利坚人雅裨理,西国多闻之士也,能作闽语,携有地图册子,绘刻极细,苦不识其字,因钩摹十余幅,就雅裨理询译之,粗知各国之名……。明年再至厦门……觅得泰西人汉字杂书数种……每晤泰西人,辄被册子考证之,采诸书之可信者,衍之为篇,久之积成卷帐。每得一书,或有新闻,辄窜改增补,稿凡数十易。……同人索观者多怂恿付梓,乃名之曰“瀛寰志略”。

——摘自徐继畬《瀛寰志略》自序

材料三 我国历史上的科技文献翻译,曾出现过三次高潮

①明末清初,西方传教士来华与中国上层知识分子合作翻译的科学翻译活动;

②洋务运动时期,由洋务派倡导的科学翻译活动;

③戊戌变法到五四运动前后(清末民初),中国知识界出现的科学的社会运动。

——摘自赵冬《近代科学与中国本土实践》

(1)根据材料一,指出徐光启认为中国历法可“超胜”西法的路径。结合所学,概述明朝后期西方科技知识在一定范围内得以传播的主要推动因素。(2)根据材料二,概括徐继畬《瀛寰志略》一书的主要资料来源。结合所学,指出近代中国第一批开眼看世界的仁人志士围绕西学提出了怎样的主张?

(3)选择材料三中的任意一个时期,以“科学翻译与中国的本土化实践——以

材料一 自古漕运所从之道有三:曰陆、曰河、曰海,河漕视陆运之费省十三四,海运视陆运之费省十七八。……按海运之法,自秦已有之,而唐人亦转东吴粳稻以给幽燕,然以给边方之用而已,用之以足国,始于元焉。 况海运无剥浅之费,无挨次之守,而国家亦有水战之备,可以制伏朝鲜、安南边海之人,诚万世之利也……海运视河漕之数,所得益多,故终元之世,海运不废。

——摘编自朱子彦《元代的南北海运》

材料二 根据《共同纲领》的规定,1950年,政务院规定了制定新税则的六项基本原则:1.国内能大量生产或者暂时不能大量生产,但是将来有发展可能的工业品及半制成品,在进口同样商品时,关税税率应当高于该项商品的成本与中国同样货品的成本之间的差额,以保护国家的民族生产。……3. 对于国内生产很少或者不能生产的生产设备、器材、工业原料、农业机械、粮食种籽、肥料等,实行低税率或者免征关税。……依据这些原则,1951年5月《海关进出口税则》及其实施条例实施,这是我国近100年来第一次真正独立自主制定的关税法规。

——摘自黄天华《中国关税制度》

材料三 长期以来,海床洋底的法律地位是不明确的。进入20世纪60年代,由于科学技术的进步,深海洋底被用于军事目的的威胁与日俱增。1970年,第25届联合国大会通过“关于各国管辖范围以外海床洋底及其底土的原则宣言”,并决定于1973年召开第三次联合国海洋法会议。

在过程中,海底开发方式成为焦点问题。 海洋大国倾向于自由且独立地开发“区域”资源,而广大发展中国家则主张由国际海底管理局代表全人类进行管理,倾向于选择单一开发制。经过长达九年的协商,1982年,第三次联合国海洋法会议就国际海底制度基本上达成协议,通过《联合国海洋法公约》,创设了介于单一开发制与自由且独立地开发之间的平行开发制。作为原则,区域内的活动应为全人类的利益进行,而且只能用于和平目的。

——摘编自鹿守本《海洋法律制度》等

(1)根据材料一,结合所学,列举元代漕运发展的交通条件,并简析“终元之世,海运不废”的动因。(2)根据材料二,概括新中国成立初期关税政策制定的特征,并结合所学,简析1951年《海关进出口税则》实施的历史意义。

(3)根据材料三,概括《联合国海洋法公约》制定的原因,指出该公约在海底开发方面达成的共识。

材料一

图 1 图 2

——整编自教育部组织编写《中外历史纲要》(上)等

(1)观察材料一,写出图 1 与图 2 的文物名称,并指出文物产生的朝代。材料二 平定三藩、收复台湾后,清朝将治理边疆的重心从南方移到北方,着手解决日益严重的北部边疆问题。当时俄罗斯侵入黑龙江流域,崛起于西北的准噶尔蒙古部兵锋向东,准噶尔与俄罗斯还将手伸向北方的喀尔喀蒙古。清朝、俄国、准噶尔三种势力展开激烈角逐,对于清朝而言,处理北疆的蒙古与俄国的关系,迫在眉睫。清朝在东北成功地遏制了俄罗斯的扩张,

——常建华著《清朝大历史》

(2)根据材料二,指出“签订条约,划定边界”中的条约名称并简述条约意义。结合所学,概括清朝治理边疆的方式。材料三 清代前期,统治集团治理边疆的思想出现了新的变化,如放弃了传统的华夷观,强调中外一体;从“以夷治夷”到“以汉化夷”;对“羁縻而治”的传统思想加以否定;从只求“夷汉粗安”到追求“长治久安”,充分利用边疆各民族的力量,构筑边疆屏藩。

戴逸主编《简明清史》中指出:“清代的民族统治政策是比较成功的,在一定程度上增强了民族之间的团结,促进了边疆地区的经济、文化发展,维护国家的统一。”

——整编自李世谕《清前期治边思想的新变化》

(3)根据材料三,指出清代前期统治者思想的新变化;并结合所学,简述清代民族统治政策的影响。| A.旧石器时代人类进化材料最丰富 |

| B.黄河中游地区彩陶文化史前时期 |

| C.长江中下游稻作文化母系氏族公社 |

| D.新石器时代城市考古遗址中国5000年文明史 |

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 阿拉伯文化在世界文明史上具有重大的历史意义。当阿拉伯文化昌盛之时,西欧正处于文化低落的“黑暗时代”,古典文明这时已大半不为人所知,只有教会还保留着一些有关亚里士多德的知识。阿拉伯人将东方文化和古希腊罗马文化的译本,连同自己的文化成果输往欧洲,从而奠定了西欧新文化的基础。与此同时,阿拉伯人还在东西文化交流方面作出了巨大贡献,他们及其帝国无愧于“东西方文化交流的桥梁”之美誉。

——摘编自晏绍祥、李隆庆《世界通史(古代中世纪卷)》

材料二 十月革命在人类历史上的意义,从根本上说,是探索了一条经济文化不发达国家实现现代化的非资本主义道路。列宁提出的先夺取政权,然后在苏维埃先进制度的基础上赶上西欧文明,讲的正是这样一条道路。十月革命的胜利还直接推动了东方各国民族解放运动的发展……它在东西方之间架起了一座桥梁,建立了一条新的反对帝国主义的战线,使民族解放运动成为世界社会主义运动的一部分。

——摘编自黄宗良《十月革命的伟大胜利使社会主义从理论变成现实》

材料三 “一带一路”倡议是我国顺应世界经济全球化、区域经济一体化的时代大潮,构建全方位开放新格局、深度融入世界经济体系、实现经济转型升级与可持续发展。谋求与沿线国家共同发展、共同繁荣的宏大战略倡议;同时也是新时期我国践行“奋发有为的大国外交”,打造“紧密朋友圈”和“全球伙伴关系网络”,构建人类“利益共同体、责任共同体、命运共同体”,引领新时代全球治理、营造新型国际秩序的宏大战略布局。

——摘编自王海运《中国全球战略中的“一带一路”》

(1)根据材料一,结合所学,从促进欧洲文化进步的角度,阐释“阿拉伯文化在世界文明史上具有重大的历史意义”。结合所学,举例阿拉伯帝国与唐代中国之间的人员往来情况。

(2)根据材料二,结合所学,列举列宁对“经济文化不发达国家实现现代化”所进行的重大探索,结合中国20世纪二十年代的相关史实,说明十月革命“在东西方之间架起了一座桥梁”。

(3)“一带一路”是新时代中国与世界沟通的桥梁。根据材料三,结合所学,概括中国提出“一带一路”的战略考量,并写出新时代我国“奋发有为的大国外交”在杭州的生动体现。

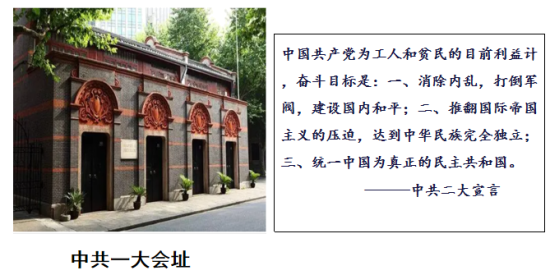

材料一

材料二 习近平同志指出:“中国共产党的历史,总起来说是党团结带领人民不断把中国革命、建设、改革事业推向前进的历史,其所取得的成就与进步伟大辉煌,其所经历的困难与风险也世所罕见。”这一重要论述,启发我们思考“我们党为什么总能战胜风险、力挽狂澜”这样一个重要而又严肃的问题。

——摘自欧阳淞《我们党为什么总能战胜风险力挽狂澜》

(1)根据材料一图文资料并结合所学知识,概括指出中共一大与中共二大在革命目标上的不同,并分析其原因?

(2)结合所学知识,指出材料二中中国共产党在“革命、建设、改革事业”方面的巨大成就。结合中国新民主主义革命的历史,说明中国共产党“力挽狂澜”的重大事件?

材料一 春秋战国时代,特别是春秋后期,是我国古代第一次民族大迁移大融合时期,在北起辽东,南达长江流域的广大地区里,华夏族(注:华夏之名在西周已经出现,是中原主体居民的总称)和一些少数民族通过长期战争,兼并和融合,迁移和交往,有了日益密切的经济和文化关系,交错混居通婚现象非常普遍,逐渐融合成一个稳固的民族共同体——华夏族。

——摘编自沈益民、童乘珠《中国人口迁移》

材料二 20世纪30年代5个大型城市和63个10万人以上的城市主要分布在沿海一带,上海拥有全国半数以上的大型工商企业。七七事变后的短短数年中,全国城乡共有1425万人迁往西部后方,桂 林、贵阳、宜宾等城市人口也成倍增加。随着政治中心移往西南, ……各类内迁的民营、国营和军工企业约上千家,大量的企业家、科技人员与技术工人也随之内迁。这对于大后方的工业发展起了重要作用。 …… 内迁高校多采用联合办学的形式,其中由北京大学、清华大学、南开大学组建而成的_______已发展为5个学院26个系、350多名教师、3277多名学生的大学。它的教授可谓集一时之选。日后师生人才辈出。

——摘编自忻平《试论抗战时期内迁及其对后方社会的影响》

(1)根据材料一,概括这一时期民族迁移、融合的特点,并结合所学说明其影响。

(2)完成材料二划横线处的填空。根据材料二概括当时人口、工商企业、学校大规模内迁的背景,并结合所学知识说明这种内迁的影响。

材料一:共和国晚期,庞培最终占领并摧毁海盗的所有要塞,在三个月内基本平定地中海地区的海盗,之后20多年内海盗没有大规模进行海上劫掠。庞培非常重视撒丁行省的粮食供应,奖励撒丁岛托运人公民权。罗马城的粮食供应依赖海港,将来自地中海的物资转运到台伯河的码头。港口设施为粮船停靠、粮食的卸载、储存提供了便利。为此,罗马修建和改建了普特奥利港和奥斯提亚港。

——王茹《共和国晚期罗马城粮食短缺及解决措施研究》

材料二:1950—1953年,我国出口的大宗产品均为初级产品,1950年、1951年和1952年粮油出口比重分别达到50.4%、43.4%和47.3%;土产畜产分别占了32.8%、23.6%和25.8%。1950年粮油食品出口额为2.79亿美元,1952年达到3.89亿美元。当时需要进口的物资较多,但可供出口的产品并不多,粮食首当其中担当了大任。1953年出口的粮食中,出口苏联大豆20亿斤,主要用于换回机械设备,出口锡兰5.4亿斤用于换橡胶。大量的粮食等农产品换取了宝贵的外汇。

材料三:1985年我国粮食净出口271万吨,1986年净出口181万吨。但随着粮食政策的调整,特别是价格政策的调整,粮价对农民生产积极性的刺激有所减弱。其中,粮食统购加价政策改为粮食合同定购价格,合同定购价格水平有所下降,加上粮食市场价格回落,农民粮食出售价格实际上是降低了。由于经济作物比较收益较高,市场需求旺盛,种植结构出现了比较明显的变化,粮食产量出现下降。1987年粮食回到了净进口的局面。

——以上材料摘编自张树淼《中国粮食进出口问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古罗马保障粮食贸易举措的作用。

(2)根据材料二,概括新中国初期我国粮油出口的特点,并结合所学分析这一时期粮油出口的历史意义。

(3)根据材料三,概括20世纪80年代中后期我国粮食进出口的变化趋势,并结合所学说明其成因。