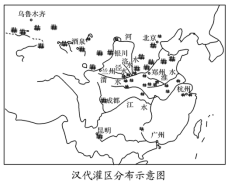

唐朝灌溉工程数量简表单位:(个)

| 地区时间工程类别 | 长江以北 | 长江以南 | ||

| 中唐以前 | 中唐以后 | 中唐以前 | 中唐以后 | |

| 灌溉 | 98 | 29 | 23 | 938 |

阅读以上史料,从中提取两项有关汉、唐时期历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

材料一 中国古代部分时期人口数量

| 时期 | 年份 | 口数 | 出处 |

| 东汉 | 157年(桓帝永寿三年) | 约5600万 | 《晋书·地理志》 |

| 西晋 | 280年(武帝太康元年) | 约1600万 | 《晋书·地理志》 |

| 隋 | 581年(文帝开皇元年) | 约2900万 | 《隋书·李德林传》等 |

| 唐 | 755年(玄宗天宝十四年) | 约5300万 | 《通典·食货》 |

材料二 《后汉书·仲长统列传》记载:(东汉后期)“豪人之室,连栋数百,膏田满野,奴婢千群,徒附万计”。(注:奴婢、徒附为依附人口,不为国家所掌握)

材料三 清朝经过顺治、康熙、雍正三朝的增长,至道光二十年(1840年),人口总数增至4亿3千多万,达到了中国古代历史上的最高峰。人口的快速增加导致出现了许多社会问题。

——摘编自任惠玲《洪亮吉人口思想与马尔萨斯人口理论的比较及启示》

(1)根据材料一、二并结合所学内容,指出东汉至西晋人口数量变化较大的原因,并分析表格中的人口数据在历史研究中的价值。(2)根据材料三并结合所学内容,说明清朝人口数量增长的原因及产生的社会问题。

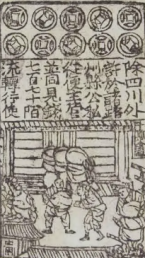

①反映了当时商品经济发展,是研究商帮的史料②可以研究当时货币小钞与钱的兑换数

③可以用来研究活字印刷术发展④此为宋朝时期的货币小钞铜版拓片

| A.③④ | B.②③ | C.②④ | D.①②③ |

| A.肯定了传统文化的历史价值 | B.找到了救亡图存的有效路径 |

| C.唤醒了国人革新政治的意识 | D.回应了西方列强的侵略挑战 |

材料一 西周时期,原夏、商、周三族互相融合并吸收了其他部落集团的成分,从而形成了以中原为中心的华夏民族的雏形。周人将分封的诸侯称为“诸夏”。西周晚期至春秋时期,非华夏各族内徙,形成了各族交错杂处的局面,加强了华夏民族的认同感。春秋诸家中,以孔子为代表的儒家最讲“夷夏之辨”,但它是大一统下的“夷夏之辨”,具有兼容并包的一面,促进了民族间的交流与融合。战国时期,南方的楚国已完成了对诸蛮的统一,与中原的华夏相认同。分布在西北、北方的戎狄也随着秦、晋、燕等诸侯国的发展,成为华夏民族的组成部分。华夏民族经过长期的发展、吸收与融合,至此成为一个稳定的民族共同体。

——摘编自刘正寅《中国历史上华夏认同的演进与升华》

材料二 “中国”这个共同体之内,最主要的互应变量,至少包括政治、经济、文化和社会四个方向。政治范围内,包括政权的性质和行政的结构;经济范围内,包括生产方式、生产力和资源的分配;文化范围内,包括意识形态、价值观念和宗教组织;社会范围内,包括社会阶层、社会结构,尤其注重精英阶层的作用。这四个方面交叉影响,互相制衡,总的结果呈现为复杂共同体本身的强弱、盛衰和聚散。

——摘编自许伸云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》

材料三 1953年12月,中国共产党在过渡时期总路线中指出,“一五”计划的基本任务是“集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代的基础”。

1964年12月,周恩来在三届全国人大一次会议上正式提出“四个现代化”的战略目标:“关于今后发展国民经济的主要任务,总的说来,就是要在不太长的历史时期内,把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国,赶上和超过世界先进水平。”

1979年9月,叶剑英在庆祝中华人民共和国成立30周年大会上强调:“我们所说的四个现代化,是实现现代化的四个主要方面,并不是说现代化事业只以这四个方面为限。我们要在改革和完善社会主义经济制度的同时,改革和完善社会主义政治制度,发展高度的社会主义民主和完备的社会主义法制。我们要在建设高度物质文明的同时,建设高度的社会主义精神文明。”

——摘编自岳从欣《中国共产党关于“四个现代化”提法之历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析先秦时期华夏认同逐渐形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,举例说明“宋代的复杂系统中,社会、文化两项变量套叠非常紧密”。

(3)根据材料三并结合所学知识,任选两个时期,概括中国共产党在该时期“现代化”的侧重点,并加以阐释。

| A.国家权力的介入强化了集体记忆 | B.共同记忆的构筑有益于价值认同 |

| C.学校教育的实施培育了家国情怀 | D.大众媒体的宣传提升了英雄形象 |

| A.民族国家身份认同的弱化 | B.教材的编写体现意识形态 |

| C.历史共识比真实更加重要 | D.价值判断要高于史学判断 |

| A.列强的侵略行为受到有效遏制 | B.国人民族意识不断增强 |

| C.传统文献的国防价值备受重视 | D.清廷边疆危机空前严峻 |

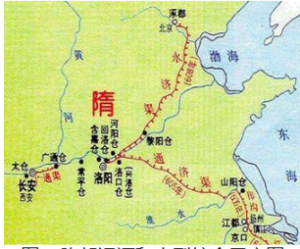

材料一 在隋唐帝国时代,一座规模宏大的国家粮仓——含嘉仓拔地而起。洛阳以东广袤原野上的千万百姓辛苦劳作后交纳给朝廷的粮食,源源不断地沿着大运河漕运体系输送到洛阳城,汇集入这座隋唐时代“天下第一粮仓”中。含嘉仓几乎坐拥天下粮仓储量半壁江山的辉煌,江南税米常沿千里汴河浩荡北上,以解两都燃眉之急的窘迫。

——据罗志《考古者眼中的隋唐大运河湮没的辉煌》等

材料二 元朝结束了长期的分裂局面,并建都大都(今北京),大都“去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南”。元朝政府重新规划线路,贯通了五代十国以来因政权分裂而阻塞的京杭大运河,使之成为当时世界上最长的人工河流。明清两代继续对大运河进行维护与完善。大运河采用了由宋人发明的复闸技术,又修筑了很多弯道,以拉长河道距离解决了爬坡的难题。大运河沿岸一些城镇兴起,一批古老城市焕发了青春。

——据王育民《中国历史地理概论》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出兴建含嘉仓的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明京杭大运河的历史作用及其作为世界文化遗产的重要价值。

材料一(隋唐)科举特重进士科,此科既不考试经术,志在进士的人们自然不肯诵习。其次则为明经科,此科虽试经术,而出题范围又只限于《五经正义》。……且考试时又有“墨义”及“帖经”等方式,一般学子平日多半研究括帖,忽视实学,于是“死记经文,默诵注疏”成为当时特有的教育。限制这样的死,束缚这样的严,聪明才智之士自然群趋于文艺与佛学两途……则儒术怎样有成绩。

——陈青之《中国教育史》

材料二 范仲淹对进士科的考试办法,规定为考三场,先策、次论、再次诗赋。把考试策问放在首位,以便考察考生们的真才实学。庆历的改革对端正当时的士风、学风起到一定的积极作用。北宋末年有人赞道:“教养人才,士风丕变,故至今论学校者,称庆历之风。”而且庆历改革,废除帖经、墨义,改试“大义”,对新儒学-义理之学的兴起起到了激活作用,“自庆历后,诸儒发明经旨,非前人所及”。著名的“北宋五子”周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐等就是在庆历年间或稍后进行新儒学探索的。

——郭齐家《中国古代考试制度》

(1)结合所学知识,说明隋唐开创科举制的社会背景。

(2)依据材料一并结合所学知识,概括隋唐科举考试科目的侧重及考试方式所产生的影响。

(3)依据材料二并结合所学知识,分析范仲淹进行科举制度改革的目的,并说明“新儒学”探索的价值追求。