材料一 抗战胜利后,中国面临着发展与进步的机遇。中国共产党提出在和平、民主、团结的基础上,实现国家统一,建设独立、自由、富强的国家。1945年8月15日,中国民主同盟发表《在抗战胜利声中的紧急呼吁》,提出了“民主统一、和平建国”的口号。民盟对民主作了阐述,认为“在一个社会里,人人做人,人人做自己的主人,一切政治经济的组织都成为这个目标的工具,这就是民主。”二十世纪的政治真理,只有自由自主的人民,才能创造自由自主的国家;只有人民有力量,国家才有力量。……非先实行民主决无从实现统一。

——根据汪朝光《中国近代通史:中国命运的决战(1945~1949)》、王桧林《中国现代史》

材料二 1946年1月,全国人民瞩目的政治协商会议在重庆开幕,会议通过宪法草案、和平建国纲领等五项协议。……全面内战爆发后十多天,在云南昆明发生了李公朴、闻一多相继被暗杀的惨案,民盟坚决拒绝参加国民大会。这以后,国民党更步步紧逼,加紧对民盟的迫害……公开宣布民盟为非法团体,张澜、罗隆基等在上海被软禁。……1948年1月,民盟一届三中全会在香港举行,这次中央全会是民盟历史的重要转折点。民盟公开抛弃中间路线的幻想,同国民党当局决裂,同共产党全面合作。其他民主党派,包括中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、九三学社、中国致公党、台湾民主自治同盟等,也先后明确表示参加新民主主义革命的立场。中共领导的多党合作和政治协商制度,正是在这个基础上形成的。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料并结合所学,概括民主党派的建国主张与中国共产党建国主张的异同。

(2)根据材料并结合所学,以民盟与国民党斗争的史实为例,说明民主党派在民主革命中影响。

材料一 隋文帝开皇七年制,诸州岁贡三人(参加考试),工商不得入仕。开皇十八年诏令京官五品以上及总管、刺史,并以志行脩谨、清平幹济二科举人……当时之制,尚书举其大者,侍郎铨其小者,则六品以下官吏,成吏部所掌;自是,海内一命以上之官,州郡无复辟署矣。文帝诏令州县搜扬贤哲,皆取明知古今,通识治乱,究政教之本,达礼乐之源者,不限多少,不得不举。炀帝大业三年诏令文武有职事者,五品以上,宜依令十科举人,大业五年再次诏令四科举人。大唐贡士之法多循隋制——上郡岁三人,中郡二人,下郡一人,有才能者无常数,其常贡之科,有秀才,有明经,有进士,有明法。

——摘编自《通典》卷十四卷十五、《册府元龟》卷645等

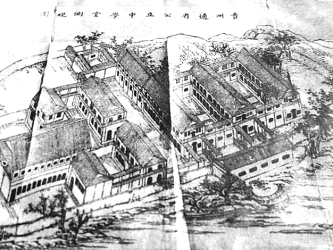

材料二 1906年,李端棻、华之鸿、于德楷、任可澄、唐尔镛等贵州名任创办贵州通省公立中学堂(今贵阳市第一中学前身)。

1908年,贵州通省公立中学堂新校舍全景,图画教员景方桢等绘

——摘编自“贵阳一中校史陈列馆”

材料三 国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(按资历或劳绩核定官职的授予或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙……重要职位的公务员“应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”“与党无深切关系,特非所宜,突出党性”。

——摘编自《中华民国史格案资料汇编(第二辑)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋朝选官制度的特点并简析影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,如何认识贵州通省公立中学堂的创办。

(3)根据材料三并结合所学知识,评价国民政府时期的公务员制度。

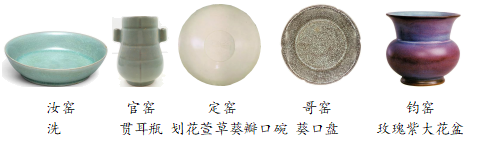

材料一 汝窑的天青、官窑的灰蓝、定窑的粉白、哥窑的米黄、钧窑的玫瑰紫,这些醒目的颜色是宋瓷中五大名窑的标志性成色,也是中国瓷器史上令人难忘的“年代秀”。宋元时期,瓷器成为继丝绸之后中华文明新的物质象征。

宋朝五大名窑的瓷器

——摘编自《中外历史纲要》(上)等

材料二 明朝后期,以景德镇为例,制瓷业规模很大,有官窑约五十八座,民窑达九百座。瓷窑内部已有很细的分工,有陶工、匣工、土工之分,有利坯、车坯、釉坯之分。镇内佣工每日不下数万人,其中一部分人在民窑内劳作,工资是按日以白银计算的。民窑生产的瓷器是为了售卖,有着广阔的国内外市场。

——整编自邓广铭等《中国通史:从上古传说到1949》等

(1)根据材料一,并结合所学,分析宋朝制瓷业发展的社会经济条件。

(2)根据材料二,并结合所学,概括明朝后期制瓷业相较于宋朝的突出发展,并加以简要评价。

主题一 全民族抗战

材料一 抗日战争期间国民党军队与日军展开的会战主要有22次,重要战斗1 117次,小型战役3.89万余次,毙伤日军85.9万余人,国军总共死伤322万多人。

材料二 共产党领导的八路军、新四军和其他部队从抗战一开始就深入敌人后方,发动群众,武装群众,开展运动战和游击战,建立抗日根据地和解放区,在华北、华中、华南开辟了广大的敌后战场。共产党的军队在抗战开始时只有几万人,到了1945年初发展到91万人,还有农村中不脱离生产的民兵220万人。在极其艰难的条件下,敌后战场的八路军、新四军共作战9.2万多次,收复国土83.7万平方千米,占沦陷区总面积的66%。

——摘编自郭德宏《论抗日战争史研究中的若干重大问题》

材料三 1939年11月,国民党召开五届六中全会,决定“军事限共”,并开始制造事端。陕甘宁边区处于日本帝国主义的侵略和国民党的包围中,中共为了克服重重困难,巩固边区和鼓励各阶层人民抗战,提出了若干抗战政策,其中很重要的一项政策即为“三三制”。“三三制”政权的特点表现在人员分配方面,规定了共产党员、非党左派进步分子以及中间派分别占三分之一,是抗日战争时期统一战线的具体形式。

——摘编自杨明《抗战时期陕甘宁边区延属分区基层民主建设研究》

材料四 1938年5月,毛泽东在《论持久战》中对持久战的一系列问题进行了系统完整论述。毛泽东认为抗战作战形式应该是“基本的是游击战,但不放松有利条件下的运动战”。毛泽东多次强调:“兵民是胜利之本”“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”。正是基于这样的认识,中国共产党放手发动群众,深入敌后,开展游击战,不断地建立和巩固抗日根据地。

全面抗战爆发前后,国民党逐渐形成了持久消耗战略的思想,其基本内容是:“以空间换时间”和“积小胜为大胜”。国民党制订了“游击战重于正规战”的作战方针,但在实战中又设想用顽强的阵地防守充分杀伤敌人,遏制日军的进攻势头。1938年国民党提出“团结海内外全民族一切力量”“训练全国壮丁,充实民众武力”。但同年蒋介石又下令,对各地自发组织的游击队“一律勒令取消”,李宗仁说国民党把抗战“前途建立在欧战和世界大战之上”,因此在日本进攻面前被动应敌、苦撑待变。

——祝滨滨《抗战时期国共两党持久战略之比较》

主题二 东方主战场

材料五 从1937年到1941年,中国的国际援助主要来自苏联,苏联3次向中国提供了总额为2.5亿美元的低息贷款,且全部为军火贷款,苏联援助的飞机、坦克、大炮等军火物资通过新疆和甘肃的西北国防大通道输送到内地抗战前线。而同期美、英、法的援助总共才2.6亿美元,且均为非军事贷款,主要用于购买非军事品和稳定货币。

从1940年起,尤其是太平洋战争爆发后,美国成为援助中国的主要国家。1941年3月,罗斯福总统将《租借法案》适用于中国,从1942年到战争结束,美国援助的枪炮弹药、飞机坦克及各种军用装备通过滇缅公路、中印公路和驼峰航线进入昆明、重庆等地,租借法援助总额达到13亿美元左右。

——徐中约《中国近代史》等

主题三 抗战的胜利

材料六 日本法西斯企图灭亡中国的史无前例的大规模入侵,激发起全民族空前的爱国热情,中华民族数千年悠久历史文化所积聚起来的民族凝聚力在亡国灭种的威胁面前如同火山般地喷发出来。国共两党重新携手,建立了以国共合作为旗帜的抗日民族统一战线。在这一旗帜下,一切炎黄子孙,同心协力,一起为抗日战争贡献自己的力量

——石源华《中华民国史(第十卷)》

材料七 抗战是中华民族复兴的转折点。从宏观的视角看,它是一场全面的民族解放战争,中国不仅打败了日本,消除了亡国的危险,还从盟国那里挣脱了不平等枷锁,在国家主权的收复与巩固方面大有进展,获得了平等地位。抗日战争中,中国还积极参与国际事务…中国的国际地位可以说经历了一个不断提升的三级跳……在旧的国际体系解体之后,中国积极参与了新的国际体系的创造,并由此而在国际事务中担当重要角色。

——摘编自王建朗《抗日战争与中国国际地位的变迁》

(1)根据材料一,指出国民党的正面战场在抗战中的作用。

(2)根据材料二,指出共产党领导的敌后战场在抗战中的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析“三三制”政策提出的历史背景。

(4)根据材料四,概括指出国共两党抗战如何体现了有异有同。

(5)根据材料五并结合所学知识,分析抗战期间国际对华援助的变化及国际援助对中国抗战的影响。

(6)根据材料四、五,概括中国抗战的特点。

(7)根据材料六以及所学知识谈谈抗日战争胜利的原因、影响。

(8)根据材料七并结合所学知识,说明抗日战争是“中华民族复兴转折点”的原因。

材料 戴震(1724~1777),字东原,安徽屯溪人,清代中叶徽派代表人物。其治学博广,为一代通儒和宗师。戴震强调情欲天然合理,要求“遂民之情,达民之欲”。他主张“理存于礼”和“礼理合一”,“人伦日用,圣人以通天下之情,遂天下之欲,权之而分理不爽,是谓理”。戴震认为“情之不爽失为理”,努力使情与理达至平衡。在伦理思想方面,他认为人“有欲、有情、有知”,这是人的本性,否定情欲,也就否定了“人之为人”。戴震的礼乐思想对后世产生了深远的影响。

——摘编自袁建军《戴震礼乐思想的内涵及其学术意义》

(1)根据材料并结合所学知识,指出戴震的礼乐思想和程朱理学的不同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,概括戴震礼乐思想形成的原因。

材料一 毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中强调,文艺是一条革命的“战线”。在中共文艺政策的指导下,太行根据地的八路军战士和普通百姓都热衷于唱抗战民歌。他们常常将太行山民歌在歌词内容与演唱形式上进行改造。如《我送哥哥上前线》《当不了英雄别登门》《送郎去参军》《送青年们去参军》《哥哥扛上了机关枪》《参军曲》等生动再现了全民动员积极参军的情景。

——摘编自杨丽琴《抗战歌曲的历史记忆——以太行山抗战民歌为考察对象》

材料二 文化抗战的组织形式,是中共领导的抗日民族文化统一战线。在音乐抗战领域,中共领导的音乐界抗战活动开始自“九一八”事变后。进步音乐界人士创作了大批抗战歌曲。全面抗战后,进步音乐界创作了大批反映抗战、鼓动群众的歌曲,如《到敌人后方去》《在太行山上》《大刀进行曲》《游击队歌》等,提振了抗日士气,坚定了抗战决心。其中《义勇军进行曲》《黄河颂》等更是成为中华民族精神的象征,鼓舞千千万万爱国人士为民族解放和民族独立而献身。

——摘自王继平、罗雅真《中国共产党领导的文化抗战与中华民族精神的凝聚》

(1)根据材料并结合所学,概括抗战歌曲创作的主要特征。(2)根据材料并结合所学,简述中共抗战时期文艺政策的历史作用。

材料 1898年6月11日,清光绪帝在颁布的诏书中指出:“京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办……以期人才辈出,共济时艰,不得敷衍因循,徇私援引,致负朝廷谆谆告诫之至意。”7月3日,光绪批准了总理衙门上奏的《遵旨筹办京师大学堂并拟开办详细章程折》,章程规定“各省学堂皆归大学堂统辖”;同时光绪派吏部尚书孙家鼐为管理大学堂事务大臣。至此,京师大学堂正式成立。京师大学堂按照“中学为体,西学为用”的办学方针,在二者“会通”、缺一不可的情况下,强调西文仅为“学堂之一门”,而非“学堂之全体”。课程设置分普通学科和专门学科两类:普通学科为全体学生必修课,包括经学、理学、掌故、诸子、初等算学、格致、政治、地理、文学、体操10科;专门学科也有十门,由学生任选其中一或两门,包括高等算学、格致、政治、地理、农矿、工程、商学、兵学、卫生学等科;另设英、法、俄、德、日5种外语,学生凡年在30岁以下者必须修一门外语。

(1)根据材料并结合所学知识,概括京师大学堂创办的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析京师大学堂创办的原因。

材料一 经过了一次大革命的政治经济不平衡的半殖民地的大国,强大的敌人,弱小的红军,土地革命-这是中国革命战争四个主要的特点。这些特点,规定了中国革命战争的指导路线及其许多战略战术的原则……在这里,共产党的任务,基本地不是经过长期合法斗争以进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。

——摘编自毛泽东《中国革命战争的战略问题》

材料二 改革开放是中国的基本国策,是中国进一步参与全球竞争和全球治理的必然要求。可基于历史逻辑、理论逻辑、时代逻辑三重向度把握中国特色社会主义改革开放的内涵。改革开放是对“中国如何发展”重大历史问题的有效探索,它继承了马克思主义实事求是的理论品格,构建了有中国特色的理论框架和话语体系,对世界局势做出了科学判断,对时代要求做出了重大回应,在向世界提供公共产品的同时贡献了中国智慧、中国经验和“中国方案”。

——摘编自吕伟《改革开放四十年:中国特色社会主义的三重逻辑审视》

(1)根据材料一并结合所学知识,回答为什么毛泽东能找到中国革命的正确道路?

(2)根据材料,并结合所学知识,指出中国特色社会主义道路的历史意义。

材料一 全民族抗战爆发之前,在广大农村地区,土地主要集中在地主、富户手里。广大无地或土地不足的贫苦农民不得不租种地主及富农的土地,租额一般是收获总量的50%~70%。随着日本帝国主又对中国的侵略不断深入,掠夺也在加紧。广大农民在忍受着封建剥削和帝国主义压迫的双重痛苦。全民族抗战爆发后,中国共产党根据实际的需要,制定了减租减息的土地政策,保障了地主和农民的利益,同时让他们团结在抗战的旗帜下,以民族利益为重。其主要规定包括:地主未得租户、佃户或半种户同意,不得将地转租、转佃、转半种于他人;地主之土地收入,不论租佃、半种,一律照原租额减收25%,钱主之利息收入,不论新债旧欠,年利率一律不得超过一分(即10%)。

——摘编自达风云等《抗战时期晋察冀边区的土地政策初探》

材料二 从1946年5月4日中共中央发布《关于土地问题的指示》到1947年下半年,解放区2/3的地方已基本上实现了“耕者有其田”,但还有1/3的地区没有进行土地制度的改革’或已进行改革的地方,有的也不够彻底。毛泽东指出:如果我们能够普遍地、彻底地解决土地问题,我们就获得了足以战胜一切敌人的最基本的条件。1947年7月至9月,刘少奇在西柏坡主持召开全国土地会议,制定《中国土地法大纲》,并于同年10月由中共中央批准公布。《中国土地法大纲》规定:废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度。

——摘编自《中国共产党简史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出两次土地改革内容的差异。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析两次土地改革内容差异的原因。

材料一 秦朝将原赵、燕、秦长城连接并置机动部队,夺回匈奴手中的河套地区,并采取建灵渠、派军征服和设郡县等措施控制岭南地区。汉初,设渔阳、上谷、蓟县等几个防御据点,以和亲求得暂时稳定,将匈奴逐出漠南地区,建立以呼伦贝尔大草原、阴山、祁连山等为中心的防线,同时对西南地区采取笼络手段。唐朝建立后,因无法对中亚、西亚、外东北等地区实行有效控制,直接管辖边疆地区。康熙停修长城,对蒙古各部恩威并济,确立辽阔疆域版图。

——摘编自拉铁摩尔《中国的亚洲内陆边疆》等

材料二 鸦片战争后,西方远洋舰队的威胁远超北方游牧民族骑兵军团,明治维新走上资本主义道路的日本对华威胁增大,通过洋务运动建立近代海军试图加强海防。19世纪六七十年代,西北地区依然面临严峻威胁,左宗棠继承林则徐“塞防论”,极力推动收复新疆;清廷对关内开放东北地区,使后来的“闯关东”成潮流。内蒙和东北的进一步开发,但无力避免外蒙20世纪20年代出现裂变。

——摘编自郭廷以《近代中国史纲》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代边疆治理的方式和效果。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析晚清边疆治理的变化。