材料一:“河西”之名,古已有之,一般是指黄河以西的广大地区。汉代的河西,多指河西四郡地区,范围包括河西走廊,也包括走廊两侧的山地和沙漠草原地区,西接西域、南接青藏高原,北控大漠,东接黄河,是长安、洛阳的战略屏障。元狩二年(前121年),霍去病夺得河西,匈奴浑邪王率部众来降,汉“以其地为武威、酒泉郡”。元鼎六年(前111年),汉遣将军赵破奴出击匈奴,“分武威、酒泉地,置张掖、敦煌郡,徙民以实之”。同时设置属国以安置归附少数民族,保留该部落的名号,具体事务由该部落首领统管。太初三年(前102年),“益发戍甲卒十八万酒泉、张掖北。”为了配合军事防守,保证与西域交通的畅通,西汉还在河西设立了许多关塞亭障。河西还设有大量的邮置,敦煌境内,就有渊泉、冥安、敦煌等七个置,用于接待过往人员,提供食宿等。

——据何静苗《汉代河西治理研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代河西治理的特点,并简析汉代河西治理的意义。

材料二:史料1

史料2:(任延)拜武威太守,……既之武威,时将兵长史田绀,郡之大姓,其子弟宾客为人暴害。延收绀系之,父子宾客伏法者五六人。绀少子乃聚会轻薄数百人,自号将军,夜来攻郡。延即发兵破之。自是威行境内,吏民累息。

——(南朝)范晔《后汉书·循吏列传》

故建明堂,立辟雍,设学校详(庠)序之官,兴礼乐,以风天下,诸生、庶民,熙然响应。

——《敦煌汉简》481A

(2)如果要进一步研究汉代的河西治理,请你指出材料二中两则史料的价值。

材料一 西周以前的主要经济区是在黄河中下游平原地区;从西周开始,泾渭流域成为新的经济区;春秋战国时期,各国因地制宜,发展生产,形成了各具特色的五大经济区;两汉时期关中地区和关东地区的经济获得了长足的进步,在此基础上形成了北方黄河流域基本经济区,而南方江淮地区则相对落后。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 从新石器时期直至汉代,长江流域一直地广人稀,即使拥有优越的自然地理环境和丰富的物产资源,其农业发展仍然极为缓慢。直至经历了几次大规模由北向南的跨流域人口迁移以后,长江流域的农业开发才随之展开。在水利建设、农具改进和劳动力增多的多重促进下,长江流域的农业发展极为迅速,至唐代中期即超越北方,成为中国经济中心。

——摘编自刘馨秋《长江流域的人口迁移、农业开发及土地利用方式》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周至两汉时期地区经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝中期后长江流域超越黄河流域成为经济中心的原因。

材料一:从独相到群相再到兼相,致使相权逐渐削弱,这既是我国集权体制下的政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料二:故宫导游说:“这个不起眼的偏房,在雍正时代及以后的清朝政治生活中成为了这个王朝的权力中心。”

材料三:(隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出“从独相到群相再到兼相”在秦、唐、明、清四代的制度表现。

(2)根据材料三结合所学,指出隋唐时期的选官制度,并分析其积极影响。

(3)在中国古代政治制度的演变过程中包含着众多矛盾,根据上述材料并结合所学知识归纳这些矛盾。

材料一:“民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”,是中国近代内在矛盾发展的结果,是一种前无古人的变化,它打破了历代王朝的更选机制,否定了整个皇权体制,因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度和社会思想的一大跃进。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二:这以前,中国人民也发生过多次反对帝国主义和封建军阀的政治行动,可是它们或者是单纯的军事行动,或者是只有较少人参加的爱国运动。五四运动就大不相同了。它所牵动的社会面如此之广,表现出不达目的誓不罢休的顽强意志,使反动势力张皇失措。

——金冲及《二十世纪中国史纲》第一卷

材料三:五四运动在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义。

——习近平在纪念五四运动100周年大会上的讲话

材料四:从此以后,生气勃勃的中国大革命就被葬送了。但是,中国共产党和中国人民并没有被吓倒,被杀绝。他们高举起革命的大旗,举行了武装的抵抗,组织了人民的政府,实行了土地制度的改革,创造了人民的军队——中国红军,保存了和发展了中国人民的革命力量。

——《毛泽东选集》

材料五:通过多年的抗战,中国共产党全国党员发展到121万,中共领导的军队发展到127万人,并组建了200万民兵;且拥有了除陕甘宁以外的大小18个抗日根据地;同时,中共还在政治、思想理论上成熟起来,抗战时期形成了毛泽东思想。敌后战场逐渐成长为抗日战争的主战场,中国共产党逐步发展成为夺取抗日战争胜利的决定性力量。

——章开沅《中国近现代史》

(1)结合材料一和所学知识,指出从法律上实现“民国”取代“帝国”的措施。“民国”给中国社会带来了“前无古人的变化”,请从政治制度和社会思想的角度加以说明。

(2)据材料二指出五四运动以前的政治行动有何缺陷?与之相比,五四运动又具有了哪些新的特点?

(3)依据材料三,结合所学知识,如何理解习近平所说的:五四运动在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义?

(4)据材料四,指出“中国大革命”指的是哪一事件。并结合所学知识,分析中国共产党人提出了怎样的理论为革命指明方向。

(5)据材料五,谈谈如何理解中共成为抗战胜利的决定性力量。结合所学知识,分析中国共产党领导人民取得新民主主义革命胜利的意义。

材料一:秦汉特别是汉代,中国能够熔铸为坚实的整体,乃是基于文化、政治、经济各项的“软实力”,在文化方面,在战国时代的基础上,中国有了完整的宇宙论、伦理学和价值观念,这些都是建立在儒家、道家和其他各家综合的基础上……中国的知识和科技能力,都站在当时世界的前列,这些“硬件”和“软件”的能力,使中国的生产能力超过四邻,且具有相当大的吸引力,故得以通过贸易,将各处的经济纳入中国的大系统之内。

——摘编自许倬云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》

材料二:

材料三:1762年,清朝在新疆设立伊犁将军,总领军政事务,有统帅驻军、考察官吏、屯田置牧、组织生产、核征赋税、巡边守土等职能。

材料四:1864年,新疆少数民族上层分子反对清政府,形成内乱局面。英国支持的浩罕国军事首领阿古柏趁机入侵,占领南疆和北疆部分地区。俄国出兵占领伊犁地区。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代中国能够熔铸为坚实整体的文化原因。为了实现与西域的联系、加强对西域的管理,西汉先后采取了哪些举措?

(2)观察唐朝疆域图,指出为加强对西域的管理,中央政府设置了哪些边疆机构,体现什么样的民族政策?

(3)相比于汉唐时期都护“抚慰、征讨”的职责,伊犁将军对边疆的管理有什么特点?

(4)据材料四,概括新疆危机的具体表现。结合所学知识指出清政府解决新疆危机的措施。

材料一:七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。

——《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。结合所学知识,回答河姆渡原始居民所种植的农作物是什么,手工业方面掌握了什么技术。

材料二:“至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖。富者连阡陌,贫者无立锥之地。……故贫者常衣牛马之衣,而食犬彘之食。”

——《汉书·食货志》

(2)根据材料二,指出商鞅变法时期土地制度的变化,并结合所学知识,分析这一变化出现的根本原因。

材料三:楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(3)比较材料三中的两则材料,说明我国江南地区从西汉到南朝发生了怎样的变化?促成这些变化的原因有哪些?

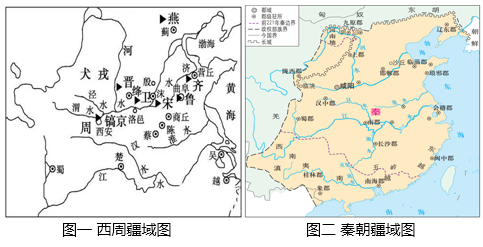

材料一:

(1)据材料一所示图片,指出从西周到秦朝在地方治理体制上的变化,并分析秦朝地方治理体制的积极影响。

材料二:汉武帝时代,西汉王朝开始进入全盛时期……汉武帝时代,以汉族为主体的统一的多民族国家得到空前的巩固,汉文化的主流形态基本形成,中国开始以文明和富强的政治实体和文化实体闻名于世……汉武帝时代的政治体制、经济形式和文化格局,对后世都有相当重要的历史影响。

——王子今著《秦汉史:帝国的成立》

(2)根据材料二并结合所学知识,回答汉武帝为巩固大一统国家在经济上和思想上采取的措施。

材料三:隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。……(它)是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(3)根据材料三并结合所学知识,说明唐朝统治阶级在民族关系上都采取了哪些措施来“同化、融合周边各族”。

材料一:

材料二:军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密勿……军国大计,罔不总揽。自雍乾后百八十年,威命所寄,不于内阁而于军机处,盖隐然执政之府也。

——《清史稿·军机大臣年表序》

材料三:清代的雍正皇帝曾说:“中国之一统,始于秦,塞外之一统,始于元,而极盛于我朝”。

——摘编自刘晓东《“华夷一家”与新“大一统”》

材料四:江浙地区,在很早以前就是我国的粮仓,而到康、雍、乾时期,“本地(江浙地区)所产丰谷,不足供食用”,过去的“苏湖熟,天下足”变成了“湖广熟,天下足”。此时,江浙地区经济作物广泛种植,粮食不能自给。松江种稻之地只占 1/3,每年都从外地运进大量粮食,特别是集中了大批非农业人口的工商业城镇,更是家无隔宿之粮,江浙市镇更是如此。

——摘编自戴逸《简明清史》

材料五:黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”,黄宗羲在《明夷待访录》中认为 “世儒不察,以工商为末,妄议抑之”。

(1)根据材料二并结合所学知识,分析军机处设置的影响。材料一到材料二的变化,从根本上反映了什么趋势?

(2)根据材料三并结合所学知识,概述清朝实现“极盛于我朝”采取的相关措施。

(3)根据材料四,指出该时期江浙地区农业种植结构有何调整;并结合所学知识,概括该时期我国商业发展的表现。

(4)根据材料五,概括明清之际思想家黄宗羲的思想主张;结合所学知识分析其提出的背景。

材料一:

| 事件 | 重大事件 |

| 1840—1842 年 | 英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等一系列不平等条约 |

| 1856—1860 年 | 英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争。清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》 |

| 1871年 | 俄国出兵侵占中国伊犁地区 |

| 1874年 | 日本出兵侵犯中国台湾南部地区 |

| 1883一 1885 年 | 法国发动侵略越南和中国的中法战争 |

| 1888—1889 年 | 英国发动侵略中国的西藏战争 |

| 1894—1895年 | 日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争。1895年,中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争 |

| 19世纪 90年代 | 列强加紧在中国强占租借地和划分势力范围,中国出现“瓜分危机” |

| 1900—1901 年 | 英、美、法、日等组织八国联军,发动侵华战争。1901年,《辛丑条约》 签订 |

材料二:康有为认为:“能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。”这代表了维新派的共识。他批评了惨淡经营 30年的洋务运动,又说明了近代社会演变过程中的质、量、度。洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变。与这种“小变”不同的是康有为主张“全变”。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三:上师尧舜三代,外采东西强国,立行宪法,大开国会,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。……布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸。

——康有为《请定立宪开国会折》

(1)根据材料一,概括指出19世纪40—90年代列强侵华的特点。简析列强侵华对中国产生的影响。

(2)如何理解材料二中“洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变”这一观点?

(3)根据材料三,概括康有为维新思想的主要特点。(结合所学知识,概括戊戌维新运动的意义。

材料一 在旧民主主义革命时期,中国各阶层为反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,进行了不懈的艰苦斗争,但没有取得最后的胜利。从五四运动开始,无产阶级力量壮大起来,马克思列宁主义在中国进一步传播。1921年,中国共产党成立,中国革命的面貌焕然一新。

——摘编自白寿彝主编《中国通史纲要》

材料二 毛泽东发现农民们可以动员起来,甚至能够夺取城市……因此,毛找到了信心,认为中共是能够生存和发展下去的,只要在一个地区内有人力和粮食支持战斗,发展自己的武装力量。1931年以毛为主席的“江西苏维埃共和国”就成了这一努力的榜样。

——摘自费正清《伟大的中国革命》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出五四运动在中国民主革命进程中的地位,并说明五四运动为中国共产党的成立提供了哪些准备条件?

(2)根据材料二并结合所学知识,简要概括毛泽东在井冈山革命根据地的实践中形成了怎样的革命思想?列出这一思想的具体表现。