材料一 诸位代表先生们,我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭,以勇敢而勤劳的姿态工作着,创造自己的文明和幸福,同时也促进世界的和平和自由。

——毛泽东《中国人民站起来了》

材料二 伟大的抗美援朝战争,拼来了山河无恙、家国安宁。打出了中国人民的精气神,让全世界对中国刮目相看。抗美援朝战争锻造的伟大抗美援朝精神,是中国共产党人和中国人民军队崇高风范的生动写照,是中华民族传统美德和民族品格的集中展示,是以爱国主义为核心的民族精神的具体体现。

——王寿林、蔡雪芹《大力弘扬伟大的抗美援朝精神》

材料三 “中国的革命正是由这两种梦想推动着:一是爱国主义者想看到一个新中国做立于世界民族之林;二是提高处于社会底层的农民的地位,消除古代旧有的‘社会差别’”。

——(美)费正清

(1)结合所学知识,指出“中国人从此站立起来了”的时间(写年月日)及标志。根据材料概括这一历史事件对世界的影响。

(2)据材料二并结合所学知识,指出抗美援朝战争给中国带来的影响。(不得照抄原材料)依据材料指出抗美援朝精神的核心内涵。

(3)依据材料三并结合所学,回答新中国是如何“提高处于社会底层的农民的地位,消除社会差别”的?进行这一改变的根本原因是什么?其主要目的是什么?

(4)结合所学归纳出以上三则材料所反映历史事件间的内在联系。

材料一 大抵中国自营的民营工业,1870年代有二十几家,以小规模工业为主,至1880年代后陆续增加,且已有若干大型工业出现。截至1894年,全国共有一百多家大小不同的企业。其中,采矿业多与政府的军事工业配合,受政府控制较大,成效较小,其他轻工业因受政府干涉较小,成效较大,但因资本额少,难以与外国企业或外国在华企业相比。清末的民营工业,在1894年以前其资本额仍较官办或官商合办者为少。

——摘编自王建朗等主编《两岸新编中国近代史:晚清卷》

材料二 第一次世界大战爆发,欧美各国忙于战争,不得不放松对中国的侵略,中国迎来发展工业的良机。中国工业资本家纷纷集资设厂,引进先进技术,采用蒸汽力和机器。上海、南通、汉口、天津、青岛、广州等城市的资本家率先活跃起来。爱国心的驱使与利润的刺激,使民族工业大为兴旺,财富迅速增长,呈现出一片光明景象。1918年《大公报》上的一篇论文对当时生气勃勃的局面做了真实的描述:“中国工业日见扩充,各种机器势必多用,国家之兵工厂、造币厂、铁路、船厂及制革厂、电灯遍布各处,开矿熔化等事,均需机器。缫丝厂甚多,各处又有织布、织袜、棉线汗衫、纱及机器磨坊、面粉、榨油、锯木、造纸等厂,砂及水泥、烛皂、玻璃、瓷器等厂,年胜一年。”

——摘编自魏宏运《中国近代历史的进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪晚期民营工业的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳与19世纪晚期相比民国初年民族工业的新发展,并分析其发展的意义。

材料一 中国思想史的黄金时代在春秋战国时期出现,得益于此时丰厚的文化积累,在沉积和发酵了两千多年后,内部的压力已经足够大,加上适当的外部条件,就出现了春秋战国时的文化大喷发、思想大爆炸。

——摘编自王磊《一个黄金时代的形成与终结——对战国百家争鸣现象的一种解读》

材料二 孔子的学说从根本上说是保守的。他不打算损害现存的社会秩序和社会关系,主张“君君,臣臣,父父,子子”。不过,他坚持统治者拥有统治权力的同时,还坚持统治者应在合理的道德原则基础上进行统治。……孔子的学说在他生前并没有被普遍接受,更不用说贯彻了。但是,它们最终还是流行开来,并成为国家的正统信条。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 “万乘之主,有能服术行法……其聚天下不难矣。””故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。”“是故诸侯之博大,实好之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主成之重,主势之隆也。”

——《韩非子》

(1)根据材料一并结合所学,指出春秋战国时文化大喷发、思想大爆炸的“外部条件”和根本原因.

(2)根据材料二,归纳孔子的政治思想。

(3)依据材料三,概括韩非子的思想主张及在秦朝实践的成败之处。

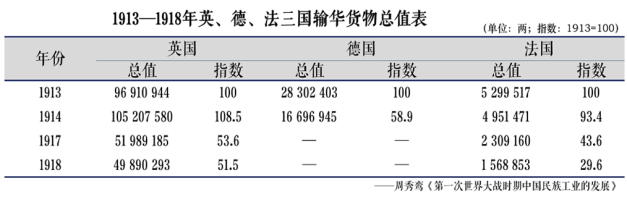

材料一 下表从另一个角度反映了第一次世界大战期间中国民族工业的发展情况

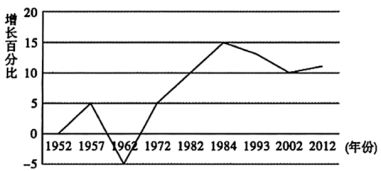

材料二 下图为《新中国成立以来国民生产总值增长变化示意图》

材料三 伟大觉醒催生了改革开放,我们党团结带领全国各族人民进行的改革开放这场新的伟大革命,极大地激发了广大人民群众的积极性、主动性、创造性,极大地解放和发展了社会生产力,极大地增强了社会发展活力,人民生活显著改善,综合国力显著增强,国际地位显著提高。我国快速发展成为世界第二大经济体、第一大出口国,成为“世界工厂”。我国于1999年跨入下中等收入国家行列,于2010年跨入上中等收入国家行列。

——曲青山《改革开放是党的一次伟大觉醒》

(1)据材料一,结合所学知识,概括一战期间中国民族工业“短暂春天”的主要原因。

(2)结合所学知识,归纳材料二中前两个峰值出现的主要原因。

(3)据材料三,概括改革开放以来取得的伟大成就。(答4点)

材料一 史学家刘知几(661-721年)撰写了《史通》,他第一次系统考察了中国史学的产生、发展历程。对于司马迁,他高度评价了其立言不朽、纪传体的开创以及广博的史料功夫,同时,也对其《史记》进行了广泛批评。指出纪传体“编次同类,不求年月,后生而擢居首帙”。并进一步批评“《史记》疆域辽阔,年月遐长,而分以纪传,散以书表。每论家国一政,而胡、越相悬;君臣一时,而参商是隔。”他反对司马迁将陈涉列入世家,理由是:“案世家之为义也,岂不以开国承家,世代相续?至如陈涉起自盗贼,称王六月而死,子孙不嗣,社稷靡闻,无世可传,无家可宅,而以世家为称,岂当然乎?”司马迁的评论有许多天命思想,刘知几提出:“夫论成败者,固当以人事为主,必推命而言,则其理悖矣。”

——摘编自徐兴海《刘知几对〈史记〉的批评》

材料二 (民国)史学的面目,是颇为新颖的。它所以比前期进步,是由于好几个助力:第一是西洋的科学的治史方法的输入,尤其是考古学上的贡献,新的考据论文,史料的整理,也比从前要有系统得多。第二是西洋的新史观的输入。过去人认为历史是退步的,愈古的愈好,愈到后世愈不行;到了新史观输入以后,人们才知道历史是进化的。后世的文明远过于古代。还有自从所谓“唯物史观”输入以后,更使过去政治中心的历史变成经济社会中心的历史。还有新史料的发现、欧美日本汉学研究的进步、新文学运动的兴起也都是重要助力。

——摘编自顾颉刚《当代中国史学》(1945年)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括刘知几的历史时间观,并归纳刘知几研究历史的基本态度。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐释民国建立以来经济社会史研究得以发展的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,列举历史学习应该坚持的基本原则。

材料 1941年底,日军为了迫使重庆国民政府投降,对香港和仰光实行轰炸,又切断了滇缅公路,使大量的援华物资无法运进中国。1942年中美两国为保障“二战”亚洲战场上对日作战的军备物资,决定联合开辟新的国际运输线,于是诞生了举世闻名的“驼峰航线”。由于美国军力投向偏重欧洲,大批战斗机在欧洲和北非作战,面对日机在缅北的拦截,驼峰航线得不到足够的护航;航线跨越喜马拉雅山脉,飞机穿行于崇山峻岭之上,频繁遭遇强气流、强风、结冰,加之设备老化,盟国运输机群损失惨重,到1945年,损失飞机468架,牺牲和失踪飞行员及机组人员1579人。“驼峰”航线为中国战场空运战争物资65万吨以上,粉碎了日军的大规模封锁,对艰苦抗战的中国起到了稳定作用;也使自愿参与护航的陈纳德“飞虎队”和中国空军得以维持并且不断壮大;减轻了英美在东南亚和太平洋战场上的压力。驼峰飞行员克服重重险阻,不畏艰辛,英勇牺牲的“驼峰精神”,成为中美两国人民友谊的永恒见证。

——改编自余湘、唐艳华《“驼峰航线”与世界反法西斯战争》

(1)根据材料并结合所学知识概括“驼峰航线”的背景。

(2)根据材料并结合所学知识归纳“驼峰航线”的历史意义。

材料一 为巩固统一,元朝修筑了四通八达的驿道,设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务,也用来运输官府物资;又隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。在地方管理上,元朝实行行省制度。当时中央的宰相机构是中书省,委派官员代表中书省处理地方事务,逐渐固定常设,称为行中书省,简称行省。除今天的河北、山西、山东地区由中书省直辖外,全国共设10个行省。

——摘编自《中外历史纲要》(上)

材料二 清朝前期开拓和巩固边疆的举措简表

东北 | 打击沙俄,1689年签订《尼布楚条约》 |

| 北方 | 入关前打败并收降漠南蒙古,后在漠北、漠南蒙古地区设内蒙古盟旗、乌里雅苏台将军管辖 |

| 西北 | 打败漠西蒙古准噶尔叛乱,设立伊犁将军管辖 |

| 西方 | 册封五世达赖和五世班禅,设立驻藏大臣,实行金瓶掣签制度 |

| 西南 | 大规模进行改土归流 |

| 东南 | 打败郑氏政权,设立台湾府,隶属福建省 |

——根据《中外历史纲要》(上)整理

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,概括元朝在管理边疆方面的重大举措,并分析其历史作用。

(2)根据材料二,归纳清朝前期开拓和经略边疆举措的特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你从中获得的启示。

材料一 湖南山地、丘陵多,宜于种茶,各地皆产,安化、岳阳、平江、桃源、衡山等地尤盛。所产茶叶,初为绿茶、黑茶,绿茶销省内及部省各地,黑茶则远销于陕甘、新疆及内蒙古一带。西北少数民族习惯饮用酥酪,不喝茶就会生病。至明,朝廷利用茶叶易马,实施“联番制虏(蒙古族)”的政策。安化黑茶于1595年由朝廷正式定为官茶之后,陕、甘、宁、晋等地区的茶商领“茶引”至安化采购黑茶,运销西北少数民族地区,直至明末清初,西北地区的“边茶”大部分都是由安化黑茶供应,湖南产茶的地区也逐渐扩大。

——改编自李采娇《明、清及民国时期湖南茶叶史研究》

材料二 1858年,粤商佐帆取道湘潭抵达安化,传授制作红茶技术,促使安化茶农改制红茶,转输欧、美。因价高利厚,各县竞相仿制,产额日多。1874年(同治十三年),左宗棠在镇压陕甘回民暴动后,着手整顿西北茶务。于原有的“东柜”(陕西、山西茶商)、“西柜”(回商)外,添设“南柜”,招徕南茶商贩,大量运销湘茶。自此,湘茶在西北地区销量复兴,并畅销于俄国境内,产量约达100余万担之巨……红茶大盛,商民适以出洋,岁不下数十万金……泉流地上,凡山谷间,向种红薯之处,悉以种茶。每当“茶市方殷,贫家妇女相率入市拣茶,上自长寿,下至西乡晋坑、浯口,茶庄数十所,拣茶者不下二万人,塞巷填衢,寅集酉散,喧嚣拥挤”。直至1890年(光绪十六年)后,由于国际市场上遭到印度、锡兰茶的有力竞争,湘茶的销售量才渐形减少。

——捕编自伍新福等《湖南通史·近代卷》

(1)根据材料一归纳明朝时期湖南茶叶产销特点。

(2)根据材料二结合所学知识,概括晚清时期湖南茶叶销售变化。

材料 司马迁《平准书》:“汉兴,……於是为秦钱重难用,更令民铸钱,……而不轨逐利之民,蓄积馀业以稽市物,物踊腾粜。米至石万钱,马一匹则百金。”……是时吴王濞既即章郡铜山铸钱,文帝又赐邓通以蜀严道铜山,得自铸。《汉书·食货志》言吴、邓钱布天下。此亦开兼并之端。贾山谏除铸钱令,谓富贵者人主之操柄,令民为之,是与人主共操柄,不可长,盖为此发也。文帝之政,亦可谓敝矣。至景帝中六年(前144年),乃定铸钱、伪黄金弃市律。武帝建元元年(前140年),行三铢钱。五年(前136年),罢三铢钱,行半两钱。元狩五年(前118年),罢半两钱,行五铢钱,专令上林三官铸,币制乃稍定,而五铢遂为最得民信之钱。

——摘编自吕思勉《中国通史》

(1)根据材料,归纳西汉前期存在的问题,结合所学知识指出汉武帝时期的解决之策。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条西汉前期的社会问题,并概括解决这一问题的主要意义。

材料一 汉代“四科取士”。“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。”

——《汉官仪》

材料二 今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎决于心,情伪由于己。……是以上品无寒门,下品无势族。……愚臣以为宜罢中正,除九品,弃魏氏之弊法,立一代之美制。

——《晋书》

材料三 故太平君子唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行己立身之美者也。父教其子,兄教其弟,无所易业,大者登台阁,小者任郡县,资身奉家,各得其足,五尺童子,耻不言文墨焉。是以进士为士林华选,四方观听,希其风采。每岁得第之人,不浃辰而周闻天下,故忠贤隽彦韫才毓行者,咸出于是。

——杜佑《通典》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉代主要的选官制度及选官标准。

(2)概括材料二的主要观点并说明其理由。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括隋唐时期实行科举制的意义。

(4)综合以上材料并结合所学知识,归纳中国古代选官制度的演变规律