材料 长期以来,就人们从总体上认识现代化究竟是如何在全世界因地而异的这个问题,中国一直占有一个相当突出的地位……在中国,影响现代化的因素,不管是本土的诸种前现代化条件、国际关系方面的问题,还是中国现代化的领导人推行的各项政策,都不是其他任何地方种种因素的一模一样的复本。中国的这些因素只适合一种与众不同的社会背景,即特殊的中国背景……中国背着沉重的包袱,也带着有利的条件,踏入现代世界,这些包袱和有利条件都可以从今天中国发展水平的格局上反映出来。

——摘编自吉尔伯特•罗兹曼主编《中国的现代化》

根据材料,提炼一则关于中国现代化的认识,并结合中国近现代史的知识进行阐释。(要求:认识具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)材料 中华民族共同体意识的形成与传统“夷夏”观的演变密不可分。不同历史阶段“夷夏”观念有不同内容,如下表所示:

| 时期 | 内容 |

| 夏商时期 | 人们对于居四周及文化上与内地文化不相同的民族称之为“夷”。自称为“夏”或“华” |

| 两周时期 | 内地华夏礼乐文明日益完备,与周边民族差距不断拉大,从而助长了华夏族文明的优越感。至春秋战国时期,孔子提出“夷夏之辨”的理念,认为华夷有别、要严守“夷夏之大防” |

| 秦汉时期 | 秦朝结束了春秋战国的动荡格局,首次实现了华夏“大一统”。汉文帝、景帝时由于国力上的劣势,仍沿袭先秦时期“华夷之辨”思想;汉武帝在民族关系理念上倡导“以夏化夷”,纳“夷秋”于华夏,实现“华夷一统” |

| 魏晋南北朝 | 在儒家“大一统”观念影响下,各政权都以华夏礼乐文明承袭者自居,坚称自己“奉天承命”,以“大一统”为政治目标,并指责其他政权为“僭伪” |

| 隋唐时期 | 隋文帝实施“守御安边”之策,隋炀帝“混一戎夏”,唐太宗对各民族“爱之如一”,“夷夏大防”的传统民族观被打破,开启了“胡越一家,自古未之有也”的大格局 |

| 宋朝 | “华夷之辨”的呼声又趋激烈。北宋石介在其《中国论》中严格限制了“华夷”之间的文明界限:四夷,外也;中国,内也。天地为之平内外,所以限也。夫中国者,君臣所自立也,礼乐所自作也,衣冠所自出也 |

| 元代 | 宫廷和军政官署大量使用“华夷一统”“华夷混一”等概念,汉族士人多谨慎地称之为“混一”,如“混一华夷”“华夷混一” |

| 明朝 | 盛行“华夷一统”,又兼用“中华一统”,朝野上下多认可“华夷混一归真主,宇宙弘开属大明”的主流价值观 |

| 清朝 | 皇太极继位不久便提出“满汉之人,均属一体,凡审拟罪犯、差徭、公务,毋致异同”。乾隆认为“夷狄而中华,则中华之;中华而夷狄,则夷狄之”,完善了“华夷一体”的观念 |

——摘编自段超《从“夷夏之辨”到“华夷一体”:中华民族共同体意识形成的思想史考察》

选取中国古代史整体或部分或某个朝代,对材料中的现象提出自己的看法,并加以阐述。(要求:看法具体,史论结合,论据充分,表述清晰)材料一 今天下,车同轨,书同文,行同伦。

——《礼记·中庸》

材料二 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰“黔首”。大酺。收天下兵,聚之咸阳,销以为锺鐻,金人十二,重各千石,置廷宫中。一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字。地东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北乡户,北据河为塞,并阴山至辽东。

——《史记》卷6《秦始皇本纪》

材料三 自古一统之世,车必同轨,书必同文,行必同伦。今则器用各有宜,不必同轨也;文字各有制,不必同文也;国土各有俗,不必同伦也。车不同轨,书不同文,行不同伦,而一统之大,未有如今日。

——《全元文》第14册《卷477·吴澄五》

从材料中任意选取一个角度,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:主题明确贯通,史论结合,逻辑清晰)材料:都城集政治、文化礼仪、军事指挥与经济管理等功能为一体,其地位可谓“国之大者”。下表呈现了中国古代部分朝代的都城。

| 王朝 | 都城 | 所在区域 | 王朝 | 都城 | 所在区域 |

| 夏朝 | 阳城 | 河南登封 | 隋唐 | 长安 | 陕西西安 |

| 商朝 | 亳—殷 | 河南郑州—河南安阳 | 北宋 | 东京 | 河南开封 |

| 西周 | 镐京 | 陕西西安 | 西夏 | 兴庆 | 宁夏银川 |

| 东周 | 洛邑 | 河南洛阳 | 金朝 | 会宁—燕京 | 黑龙江阿城—北京 |

| 秦朝 | 咸阳 | 陕西咸阳 | 元朝 | 大都 | 北京 |

| 西汉 | 长安 | 陕西西安 | 明朝 | 南京—北京 | 江苏南京—北京 |

| 东汉 | 洛阳 | 河南洛阳 | 清朝 | 北京 | 北京 |

| 吴国、东晋南朝 | 建康 | 江苏南京 |

材料

中国传统科技的发展源远流长,有其自身的特色和优势。其演进过程可从以下几个角度予以探究。

角度 | 内涵 |

实用性强 | 中国传统科学技术具有“经世致用”的实践性或实用性,是以兼顾满足国家政治需要和满足人们日常生产生活需要为特征的 |

交融性特征明显 | 中国古代科技的交融性,是指科技、理工、文理的交融,中国古代的格致学、博物学、物理学、天文历法算术,都是综合性的科学 |

具有开放性 | 中国传统科学技术的开放性,表现在中外科技和科学文化的交流上 |

多元化发展 | 中国古代科学技术的发展涉及多个领域,包括农业、工程、医药、冶金等。这些领域都得到了长期持续的研究和发展 |

发挥独特作用 | 中国古代历史文献中丰富的气象、气候、物候、地理等资料,对于5000年气候史重建、500年旱涝史重建及其隐含周期的发现中发挥了重要作用 |

——摘编自王渝生《解码中国古代科学文化优秀“基因”》

从材料中任意选取一个角度,对中国古代科技发展史进行分期,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:写出选取的角度,分期明确,阐述须有史实依据,逻辑清晰。)材料 图像史料蕴含丰富的历史信息,也包含了复杂的判断。下图被称为“凿空丝路的图像记忆”,但有一些明显的“错误”。

前汉 (即西汉)中宗 (汉宣帝的庙号)既获金人 (黄金制作的佛像)莫知名号,乃使博望侯张骞往西域大夏国问名号时

注:这幅壁画创作于初唐时期,是敦煌莫高窟第323窟的八幅佛教史迹画之一,也是迄今发现的最早关于张骞出使西域的绘画。

根据材料并结合所学知识,从壁画中的信息中找出两处史实“错误”,并就“错误”产生的原因分别予以说明。(要求:信息有效,史实准确,阐述充分,逻辑清晰。)材料 中国传统农业的发展也是中国传统社会经济长期发展而没有中断的重要原因。中国传统社会中农业有过三次明显的扩张与发展过程,第一次主要发生在战国秦汉时期,主要特征是传统农业经济形态的确立;第二次是以稻作农业为主的传统农业向长江流域的扩张;第三次是明清时期传统农业的深化。

——摘编自贺耀敏《中国古代农业文明》

从材料中任意选取一个阶段,自拟论题,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:观点准确,阐述须有史实依据,逻辑清晰)材料 | 内容 | 出处 |

一 | “广州凡矶围堤岸皆种荔枝、龙眼,或有弃稻田以种者。” | 清代笔记:屈大均《广东新语》 |

二 | “(泉州)为稻利薄,蔗利厚,往往有改稻田种蔗者。” | 明代笔记:陈懋仁《泉南杂志》 |

三 | “(松江)肆中收布之所,曰花布纱庄。布成持以易花(棉花),或即以棉纱易,辗转相乘,储其余为一家御寒具,兼佐米盐。” | 清代地方志:蔡自申《金泽小志》 |

四 | “(盛泽镇)居民以绸绫为业。” | 清代笔记:沈云《盛湖杂录》 |

五 | “(石门镇)辄募旁邑民为佣”“一夕作,佣值二铢而赢” | 清代地方志:张霖《石门县志》 |

材料

| 汉 | 童蒙读物包括《苍颉篇》《急就篇》等字书,汉代还重视《论语》《孝经》等。汉代砖画像反映出,当时儿童与成人的界限不清晰,儿童的成人化现象严重。父母往往带着未成年子女参加农业劳作,传习技能。儿童既有掩雀、捕蝉、蹴鞠等一般游戏,也有战争儿戏等模仿大人行为的特殊游戏。 |

| 隋唐 | 唐律对儿童与成人做了区分。儿童不再像前代那样穿着成人服装。文学作品中出现了许多关于“牧童”的内容。除《急就篇》《孝经》等读物外,还有文学诗赋等方面的教材。儿童游艺包括音乐舞蹈、堆沙成塔、采花、斗草、骑牛、骑竹马、叠罗汉、倒立、顶竿、游泳等。 |

| 宋元 | 宋人将儿童视为吉祥的象征。画家创作了大量的婴戏图,描绘了儿童蹴鞠、击球、嬉水垂钓、骑竹马、舞狮子、皮影戏等场景。《三字经》《百家姓》《千字文》等传播甚广,朱熹等鸿儒硕学也加入到编写儿童读物的行列中。 |

| 明清 | 儿童服饰颜色鲜艳,有些儿童佩有长命锁、金手镯等。官方主张用等级秩序教育儿童,民间也有发展儿童天性的呼声。跳百索、抖空竹、抽陀螺、放风筝、踢毽子均是儿童喜欢的娱乐活动。 |

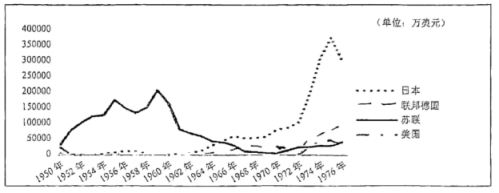

材料 1950—1976年中国与日本、联邦德国、苏联和美国的进出口贸易总额的变动趋势

——严鹏《简明中国工业史(1815—2015)》

根据材料,分别概括1950—1976年中国与以上四个国家进出口贸易总额的变动趋势,并加以解释。