文件 | 内容 |

| 临安府官员给土司 稿吾卡的公函 | 土司、掌寨所管地方,乃朝廷地土,安设土司、掌寨,以卫边隅,寸地尺土,并非土司、掌寨私业,不得擅自与人。 |

| 土司稿吾卡对猛喇 老挝族人的声明 | 猛喇地方,系朝廷土地,安设土司、掌寨管理,并非土地私业,不得擅自与人。 |

| A.双方在守护疆域问题上态度一致 | B.西南地区独立于清王朝管辖之外 |

| C.清王朝在西南大规模“改土归流” | D.清朝笼络西南地区各族上层分子 |

| A.华夷观念不断固化 | B.对外政策日趋保守 |

| C.贸易体系逐步转换 | D.小农经济不断解体 |

| A.具有朴素的主权意识 | B.注重维护国家的统一 |

| C.加强了对西藏的管理 | D.确立了因俗而治政策 |

| 地区 | 管理制度 |

| 蒙古高原、青海、唐努乌梁海、新疆(尤其是北疆的蒙古族聚居区) | 借助“盟旗制度”,推行满蒙联姻 |

| 南疆地区及北疆维吾尔族聚居区 | 推行“伯克制度”,册封当地的部落首领 |

| 云贵、广西及湖南一带的苗族、瑶族等民族聚居区 | 承袭明制,设置土司 |

| A.明朝过度中央集权的弊病 | B.边疆地区所承载的国防压力 |

| C.“大一统”的政策价值取向 | D.各民族发展水平及文化差异 |

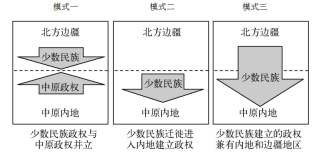

| A.模式一下游牧文明和农耕文明双方始终隔绝 |

| B.模式二下内地的治理方式趋向与边疆一体化 |

| C.模式二下游牧民族往往被农耕文明完全同化 |

| D.模式三有利于统一的多民族国家巩固与发展 |

| A.反映了政府对边疆开发的重视 | B.践行了民族平等的政策 |

| C.推动了统一多民族国家的形成 | D.有利于增强民族凝聚力 |

| A.有利于加强对各旗监督 | B.促使蒙古和内地制度一体化 |

| C.体现了民族平等的原则 | D.体现了专制皇权的空前强化 |

| A.社会矛盾得到缓和 | B.突破了传统的朝贡体系 |

| C.经济结构有所变化 | D.与内地一体化趋势加强 |

材料一 中华民族是以汉族为主体的各民族共同发展融合而成的。历史上,统治者对少数民族采取的政策有通婚、册封或委以要职。如两汉与匈奴通婚,唐王朝对回鹘、南诏、渤海的册封,明朝对西藏僧俗领袖委以要职等。通过这些措施,让他们认识到自己与中央政府是利益共同体。对于反叛中央的分裂势力,统治者果断采取武力讨伐,震慑反叛分子。如1690年康熙帝镇压准噶尔部落,1759年乾隆帝镇压大小和卓,从而有效地维护了祖国统一。

——摘编自韦良云《中国古代民族关系与民族政策的特点》

材料二 儒家民族观最能体现中国传统民族观的本质特征,它最初强调“夷夏之辨”,严“夷夏之防”,讲“尊王攘夷”。后来随着儒家民族、国家观念不断的发展,“夷夏之辨”日益被“华夷一体”“天下一家”所取代。康熙帝废长域是改变秦汉以来“华夷内外分治”观念的重要举措;雍正帝曾说:“自我朝入主中土,君临天下,并蒙古极边诸部落俱归版图,何得留有华夷中外之分论哉!”

——摘编自李克建儒家民族观对我国古代民族关系的影响及现代启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析指出中国古代民族政策的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括儒家民族观的内涵,简述儒家民族观的现代启示。

材料一 秦汉统一帝国形成后,民族认同意识进一步增强。司马迁在《史记》中,以黄帝为华夏第一帝,将“五方”之民,将秦、楚、越,以及中国四边的匈奴族、南越族、东越族、西南夷等的祖先一同纳入华夏同祖共源的世系中去,成为古代中国人“同源同祖”的渊源,由此构建了由五帝三王起始的中国五千年的政治与民族、文明的历史。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

材料二 在北魏前期,由于民族本位意识……汉化处于不自觉的状态。……北魏孝文帝以其非凡的勇气、魄力,矢志不渝地推进鲜卑族的全面汉化改革,将北魏汉化运动推向高潮。他的一列列汉化措施,使得鲜卑上层与汉族上层融为一体,使鲜卑族的主体部分融入中华民族大家庭之中。……孝文帝在文化上汇通南北,大量汲取南朝文化,不仅补充了北朝文化的缺失,更有助于消除南北朝歧见。

——胡阿祥《魏晋南北朝史十五讲》

材料三 在清朝的前150年,领土较明帝国增加了一倍多,并大部分遗留给20世纪的后继者,被视为今日中国的疆域。中国自身历史的一些产物,被积极地移植到边疆地域,而作为文明人类社会的典范。

——摘编自【加】卜正民等《哈佛中国史·最后的中华帝国——大清》

(1)据材料一并结合所学知识,概括司马迁在民族认同方面的贡献。

(2)据材料二并结合所学知识,指出北魏政权汉化的特点及影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明清朝在边疆治理上的贡献。