“善待考生”

明代政府在前代的基础上,对科举考试制度进行了一定的完善,包括考前和考后的相关规定及其实施,有着鲜明的“善待考生”特征。

考前

洪武十七年(1384年),明廷颁布《科举程式》:“在京及各布政司搭盖试院房舍,并供用笔墨、心红、纸札、饮食之类,皆于官钱支给,咨报户部。”同年又诏令:“凡新科举人,各巡抚每名填给勘合(在沿途驿站食宿及使用其车马的官方凭证),应付口粮、脚力,赴礼部印卷会试。”

考后

永乐二年(1404年),行会试赏赐规制:“赐状元及进士宴于礼部, ……赐状元冠带朝一袭,诸进士宝钞人五锭。”嘉靖十五年(1536年),诏各处学校膳生员“累科不第、年五十以上、愿告退闲者,给与冠带荣身,仍免本身杂泛差徭。”

| 左图是嘉靖四十年(1561年)在今天杭州市萧 山区建立的“甲科济美坊”。该牌坊檐顶正下方银 嵌着嘉靖皇帝御赐的“恩荣”牌匾,中坊中间横刻 “甲科济美”四个楷书大字,济美有“传延美好”之 意。中坊上檐雕有鲤鱼跃龙门,下坊刻有自永乐 至天启年间中举人、进士姓名,29列共16人。 |

——据《大明会典》等

(1)明政府注重从哪些方面“善待考生”?(2)从国家层面、社会层面、民众层面指出明政府“善待考生”的效能。

数据与历史

数据统计与分析是研究历史的重要方法,它对历史认知和历史结论的得出有着重要影响。下面是两则通过数据应用进行历史研究的案例。

案例一 美国历史学者菲利普·霍夫曼对近代欧洲国家间关系的处理方式进行了专题研究。他认为,17世纪中期以来,欧洲各国统治者因追逐个人“荣耀”而发动的战争情况发生了很大变化,并使用表3对自己的这一论断进行了例证。下表是在ARTFL数据库中搜索法语单词“gloire” (荣耀)和“guerre” (战争),两个词出现在同一个句子中的次数和频率。

| 年份 | 次数 | 频率(每万字出现率) |

| 1600—1699年 | 240 | 0.11% |

| 1700—1799年 | 177 | 0.04% |

| 1800—1899年 | 142 | 0.02% |

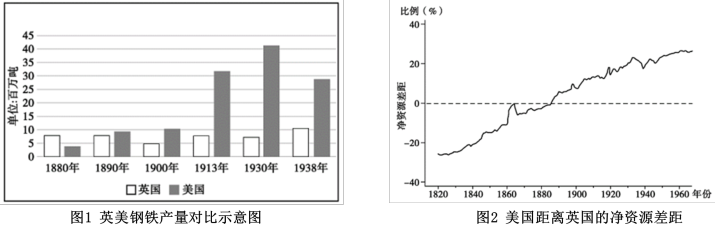

案例二 在研究英美两国实力对比时,通常使用个体指标(如图1)和综合指标进行衡量。综 合指标是“将国家能力的多个关键代理变量”整合、计算为单一指标,如图1中的“净资源差距”,它是指“国家的总物质实力扣除统治和运行成本后的可用净额”。

——-据【美】菲利普·霍夫曼《欧洲何以征服世界?》等

(1)按照菲利普·霍夫曼的逻辑,指出表中数据所反映的欧洲国家间关系处理方式有何变化,并为其提供史实依据。(2)你如何看待图1和图2中数据的运用?

| A.士族阶层影响仍在 | B.地方势力有所膨胀 |

| C.官员选拔方式改变 | D.中枢权力机构异化 |

| A.国家治理能力的提升 | B.王国割据势力的式微 |

| C.儒学义利观念的强化 | D.乡约教化力度的加强 |

“破格”选任官吏:管窥两汉的盛衰汉代官吏选任除正常的仕进外,还存在不以典章制度或诏令为规则的身份“破格”现象。以下为《汉书》和《后汉书》的相关记载。

《汉书》的记载

◆“(桑)弘羊,洛阳贾人之子,以心计(心算能力),年十三待中。”

◆河南贾人卜式因“愿输家财半助边”“数求入财以助县官”,被武帝超拜为中郎。

◆韩安国“事梁孝王,为中大夫”,在吴楚之乱时因“捍吴楚于东界”,“名由此显梁”,后来“坐法失官”,汉武帝“素闻安国贤,即召以为北地都尉,迁为大司农”。

《后汉书》的记载

◆东汉时陈神“仕郡功曹”,“察孝廉,州辟治中从事”,因坐刺史臧罪被下狱,车骑将军邓骘“闻其名而辟焉”,后举茂才,为汉中太守。

◆刘祐因“举奏有罪”之功而以宗室身份破格“复迁河东太守”。

◆东汉梁冀“少为贵戚,逸游自恣”,先后担任黄门侍郎、侍中、执金吾、河南尹等。

◆单超、徐璜、具瑗、左棺、唐衡五个宦官,因诛除梁氏有功,得到桓帝宠幸,“破格”同日封侯,称为“五侯”。

(1)哪类人在汉代易被统治者“破格”选任?(2)分析汉代实行“破格”选任官吏的利弊。

| A.丰富了近代国际法的内容 | B.践行了自由主义的经济政策 |

| C.加剧了国家间的利益纷争 | D.反映了国家主权意识的增强 |

| A.体系完备 | B.礼法结合 | C.细密严苛 | D.轻罪重刑 |

| A.重教化而慎刑罚 | B.家国双重治理结构升级 |

| C.严控基层自治权 | D.着力缓和官民紧张关系 |

| A.领主成为国王在地方统治的代表 | B.民族国家发展推动王权强大 |

| C.国王对领主自治权利的法律确认 | D.工商业发展推动城市的自治 |

唐代监察制度

唐代在前朝基础上设计、创建了监察制度,并在运行中对其不断调整。

理论与创建

商鞅认为“事同体一者,相监不可”,“相监”的前提是“利异而害不同”。唐代秉承这一理论并借鉴前代制度建设经验,设立御史台,对中央和地方百官进行监察。其中对地方既有监察御史的定期、常规巡察,也有临时、不定期的“遣使巡察”,两者职责有分工也有交叉,遇事可以互相商量、互相监督。

——据毛健《监督与制衡:唐代巡察制度的特征、运作及成效》等

问题与调整

696年,官员李峤上疏皇帝武则天:“诸道巡察使科目,凡四十四件,至于别作格、敕、令访察者,又有三十余条。……而每道所察文武官,多至二千余人……欲令曲尽行能,则皆不暇。”

——《唐会要》卷七十七

710年,侍御史杨孚,弹纠不避权贵,权贵毁之。上(唐睿宗)曰:“鹰搏狡免,须急救之,不尔必反为所噬。御史绳奸慝亦然,苟非人主保卫之,则亦为奸慝所噬矣。”

——《资治通鉴》卷二百一十

唐政府停止执行繁杂严密的《风俗廉察四十八条》,制定了新“监察六条”作为监察的法律依据。把地方监察区“贞观十道”调整为“开元十五道”。如表4、表5所示。

表1 唐玄宗开元初制定的“监察六条”

| 其一 | 察官人善恶 |

| 其二 | 察户口流散,籍帐隐没,赋役不均。 |

| 其三 | 察农桑不勤,仓库减耗。 |

| 其四 | 察妖猾盗贼,不事生业,为私蠹害。 |

| 其五 | 察德行孝悌,茂才异等,藏器晦迹,应时用者。 |

| 其六 | 察黠吏豪宗兼并纵暴,贫弱冤苦不能自申者。 |

表2“贞观十道”与“开元十五道”

| 贞观十道 | 开元十五道 | |

| 监察区(道)数量 | 10 | 15 |

| 下设州(郡)数量 | 322 | 327 |

| 下设县数量 | 1551 | 1613 |

——据周振鹤《中国行政区划通史·唐代卷》等

(1)该制度涉及到了哪些社会关系的协调?(2)围绕该制度的“问题与调整”,谈谈你的认识。