| A.丞相 | B.御史大夫 | C.太尉 | D.郡守 |

| A.目的是营造有利的国际环境 |

| B.旨在打破帝国主义孤立中国的局面 |

| C.共同推动构建新型大国关系 |

| D.支持对方自主选择发展道路的权利 |

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系。……亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

——许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 我将我享(祭献),维羊维牛,维天其右(保佑)之。仪式刑(效法)文王之典,日靖四方。伊嘏(伟大)文王,既右飨(祭献)之。我其夙夜,畏天之威,于时保之。

——《诗经·周颂·我将》

(1)阅读材料一并结合所学知识,指出“周人统治的机制”是什么?概括这种机制在当时的积极作用。(2)结合所学知识,概括材料二所蕴含的主要意义,概括指出材料一、二所反映的中国早期政治制度的特点。

材料一 驿传(指邮驿)旧有三等,曰步递、马递、急脚递。急脚递最遽,日行四百里,唯军兴则用之。熙宁中,又有金字牌急脚递……日行五百余里。有军前机速处分,则自御前发下,三省、枢密院莫得与也。

——北宋·沈括《梦溪笔谈》

材料二 所谓宰辅宣召、侍从论思、经筵留身、翰苑夜对、二史直前、群臣召归、百官转对轮对、监司帅守见辞、三馆封章、小臣特引、臣民扣匦、太学生伏阙、外臣附驿、京局发马递铺,盖无一日而不可对,无一人而不可言。

——南宋·魏了翁《应诏封事》(该文例举了皇帝获取信息的渠道即“言路”。)

材料三 从整体上着,宋代交通重心先是东移,继而南移,并形成以京城为中心、连接边防重地的物资运输网络,以及偏重海上的对外交通形势,是国际政治格局与宋朝内部诸因素联动的结果。其中,受募兵制及军事驻防形势制约的财政需求,又导致征商 (商税)规模的扩大,从而促进内外商业交通的发展,而这一需求,又正与欧亚国际局势,特别是十字军东征事件相因应,使宋朝出现空前的海上交通与贸易发达的局面。与此同时,国际国内复杂的形势,又导致宋代在中国历史上空前的信息沟通需求和信息增量。

——曹家齐《宋代的交通形势与制度》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括指出宋朝皇帝所掌握信息渠道的特点,并说明其发挥的作用。(2)据以上材料,分析宋代信息传递取得进步的原因。据材料三,简要评析作者的历史研究方法。

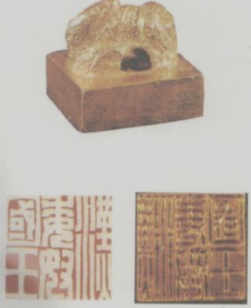

材料一

“汉委(倭)奴国王”金印及印文,此印1784年出土于日本,现藏于日本福冈市博物馆。

——《中国古代历史图谱·秦汉卷》下册

材料二 北京政府外交部在继承清外务部的基础上成立,同时又对临时参议院所制定的各部官制加以改革,因此它在一定程度上延续了南京临时政府外交部的规制……由于当时各方都深切地认知到外交对中国的重要,所以在北京政府内阁中,外交部居各部之首。陆徵祥首任唐绍仪内阁的外交总长,开启了中国近代历史上由职业外交家执掌外交的新时代……北京政府外交部参照西方外交部模式重组,结合实际适时进行官制改革,确定了外交部内部结构与分工,为外交事业的发展提供一个良好的制度环境。

——摘编自易中梅《民初外交部研究(1912—1916)》

材料三 中国多次公开宣示,中国反对各种形式的霸权主义和强权政治,不干涉别国内政,永远不称霸,永远不搞扩张。我们在政策上是这样规定的、制度上是这样设计的,在实践中更是一直这样做的。

——习近平在德国科尔伯基金会的演讲(2014年3月28日,柏林)

(1)根据材料一并结合所学知识,说明上述材料对研究中外交往的价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北京政府外交部成立的历史条件。

(3)根据材料三并结合所学知识,从政策和实践的角度说明新中国是怎样反对各种形式的霸权主义和强权政治,坚持独立自主的和平外交方针的。

材料一 在元朝的行省中,岭北、辽阳、云南、甘肃等行省位于边疆地区,具体负责边疆管理的事务,包括边疆民族。为加强对边远地区的统治,元朝在距行省较远的路、府、州、县所辖区域内设置了宣慰司都元帅府,并建立了从首都到遥远边疆地区的驿站制度……元朝还实现了对吐蕃地区的直接管理,并建立了一套专门的管理系统。根据吐蕃宗教盛行的特点,元朝对吐蕃采取了政教合一的政策……为加强对北疆的管理,元朝在这里部署了大量军队戍守的同时还进行屯田。辽阳行省是东北边疆的主要管理机构,下设7路1府,对境内的女真族等实行因俗而治的政策。针对西北边疆的情况,除了设置军政机构、建立驿站等举措外,还采取了其他措施,如通过册封、联姻等笼络畏兀儿首领。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二 清朝创新“大一统”思想,强调“中外一家”,无“华夷”之别,内外之分。在此思想指导下,清朝废长城,拆藩篱,改土归流,内外一体治理……逐渐使边疆与中原融为一体,开启了一体化的新进程。

——摘编自陈季君《论中国古代边疆与中原一体化的历史进程:以清朝为中心》

(1)根据材料一并结合所学,概括元朝加强边疆治理的举措。

(2)根据材料二并结合所学,说明清朝创新“大一统”思想的意义。

(3)综合上述材料并结合所学,谈谈古代边疆治理的历史启示。

材料一 中世纪初的西欧全然不存在一个统一完整的国家组织形态。伊比利亚半岛的西班牙在持续700余年的收复失地运动中逐渐形成虔诚的宗教信仰与爱国意识,最终于15世纪建立统一的民族国家,开启短暂却辉煌的新世纪篇章。同时期,英法日益强大的王权成为打破地方主义和普世主义的强大力量,推动了民族国家的形成。19世纪,民族解放和重振德意志的壮志激励着俾斯麦用:“铁血”战争方式成功地统一了德国。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》等

材料二 民族国家是人类社会治理的重要政治单位,也是国际关系最基本的行为主体。一般认为,现代意义上的国际关系源于17世纪欧洲的威斯特伐利亚体系,之后这种以欧洲民族国家体系为蓝本的国际体系逐步蔓延到全世界。然而,纷争并未因此而停息,国家利益与霸权之争在欧洲乃至世界国际政治中日益凸显。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》

(1)根据材料一,概括近代西欧民族国家的形成方式,并结合所学知识,分析这些民族国家得以产生的共同条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述民族国家对近代国际关系产生的影响。

材料一 关于怎样治国,孔子认为,用政令来约束,用刑罚来整治,只能使老百姓暂时免于罪过却不会使其有羞耻之心;用道德来教育,用礼仪来要求,不但能使老百姓知道羞耻而且能够使其敬服(《论语·为政》)。孔子还强调,政令宽和,老百姓就会轻慢,得施以刚猛之策进行纠正;政策刚猛了,民众就会受到摧残,得再施以宽和之策;宽、猛互相调剂的政策才是政治和谐局面的由来(《左传·昭公二十年》)。

——摘编自陈生玺《中国古代的德治与法治》

材料二 “秦汉更替”是德法关系的又一次大变革。经历了春秋战国时期的礼崩乐坏、百家争鸣,秦以专任法治而强,实现大一统。代秦而兴的汉朝,经过数十年的思想更迭,逐渐接受儒家“为政以德”的理念,确立了“德主刑辅”的治理思想。到隋唐时期,“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”的德法并重模式日趋成熟。

——人民日报中央厨房—言之有理工作室《揭秘古代中国德法共治传统》

(1)根据材料一,概括孔子治国主张的特点,并结合所学知识说明其形成的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析汉、唐等朝代德法共治的历史意义。

材料一 汉代,三公九卿的衙门在宫外,叫府或寺,以三公九卿为代表的正规中央也叫外朝。皇帝为了方便处理政务,皇宫内部也有一些办公机构,叫台或阁,比较有名的是尚书台和兰台。汉武帝统治期间,朝廷还用加官的方式,不拘一格任用人才,提拔一些资历浅、有能力的人,令其入宫办事。加官比较有名的有侍中、中常侍、给事中等。这些加官和台阁大权在握,形成事实上的决策中心,即“中朝”(或称“内朝”)。三公九抑离皇帝较远,主要是执行政策和管理事务。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 隋唐时期,在中央实行三省六部制。三省是中书省(隋称内史省)、门下省、尚书省的合称,三省的长官都是宰相。尚书省下设六部,分别负责贯彻各种政令,处理日常事务。

——摘编自岳麓版《历史·必修一》

(1)根据材料一,说明汉武帝时期中朝和外朝的权限职责,并结合所学知识概括这一制度的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括隋唐三省职责分工,并简评隋唐的三省六部制度。

材料一 5-9世纪,中国经历了从南北朝的分裂到隋唐统一多民族国家巩固与发展时期。两晋南北朝时期,匈奴、鲜卑等北方少数民族纷纷内迁,“关中之 人,我狄居半”。但是,汉族与少数民族都认为自己是华夏的传人,争夺的主要是国家统一的主导权。 少数民族政权“素尚儒术,明达政事”,汉族也“纳四夷之乐”。进入隋唐时期,我国重新实现了南北统一,国家和社会更具有包容性和进取性。隋唐时期典章制度发达,政治制度上的建树颇多,多项政治经济制度进一步完善了中央集权制度。国家实行的开明民族政策、开放的对外政策和文化政策增强了中华文明的向心力,外来的佛教逐新中国化,中国与欧亚各地区的联系变得日趋密切。

摘编自瞿林东《历史文化认同与中国统 多民族国家一在世界历史背景下的考察》

材料二 中世纪时期经常被描绘成一个“无知和迷信的时代”,“宗教的言论置于个人经验和理性活动之上”。这是文艺复兴和启蒙运动留下来的遗产,在那个时候,学者们将他们的知识文化与中世纪时期的文化相对照。文艺复兴时期的学者把中世纪看作是文明衰落的时期:启蒙学者认为理性优于信仰,因此将中世纪视为无知和迷信的时代。事实上,关于中世纪的争论很多,曾经词语“黑暗时代”等同于“中世纪”,1904 年后,这个术语更多的限于“中世纪早期”。

——百度百科

(1)根据材料并结合所学知识,概括5- 9世纪中国西欧社会发展的不同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价启蒙学者对中世纪的认知。