材料

赫尔利在《人类简史》中提出这样的观点:人类社会进步,很大程度上在于人类拥有独有的“虚构能力”。人类的几乎一切社会秩序,不管是政治制度、经济秩序、思想观念、风俗习惯、宗教等等,都不是天然存在,而是人类意识虚构出来的。当时下的社会秩序束缚了人类时,人类就会虚构出一个新的秩序将其取而代之。对于人类而言,虚构秩序的进化代替了身体进化,大大加速了人类发展的速度。

请以“虚构秩序与社会发展”为主题,自拟论题,运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)材料 近代中国人对“民主”的认识,大致经历了一个从陌生到熟悉的过程。在这一过程中, 他们所理解的“民主”呈现出多样性。概括而言,主要表现为如下:“民主”即为“民本”; “民主”即为“君主”;“民主”即为“民权”;“民主”即为“自主”;“民主”即为“民治”; “民主”即为“平民政治”;“民主”即为“共和”;民主既为“社会民主”。由此而言,问题的关键不是强求大众清一色的认知“民主”,而是理解每个人使用“民主”的方式。

——摘编自颜德如《近代中国人对"民主"的七种理解》

自鸦片战争以来,西方政治学说不断输入中国。对于其中的核心政治概念“民主”,近代中国人表现出“理解”的多样性。请从材料中提炼一个合适观点,并结合所学知识加以阐述。 (要求:观点明确,持论有据,表述清晰)在社会历史进程中,革命与改革具有决定性意义。马克思主义的历史观,确定了社会革命与改革的辩证关系,赋予了它们各自科学的理论内涵。革命,是社会进步的特殊形式。任何类型的社会革命,都能直接地解放生产力,促进社会的发展和进步。社会革命只有在一种社会形态向另一种社会形态转变的关节,点上才发生,是有特定的历史条件的。改革,是社会进步的普遍形式。社会改革有两种形式:一种是社会制度的根本变革,转轨换型,另一种是社会制度的自我完备,具有革命性意义的除旧布新。

——摘编自张艳国《革命进程》

阅读材料,任选角度,提出观点,并结合所学知识进行论证。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰)材料 罗马共和国与其他国家的政体构成最不同的地方在于,它不是某个或某些哲学家的理想设计的结果,而是在漫长的政治和战争实践中逐渐磨合与变革而来的,它建立了多民族和多阶级政治对话的渠道。罗马是一个懂得妥协和对话的民族。罗马共和国历来就是贵族和平民相互抗衡的政治家园,但在漫长的历史中,两大阶级并没有出现你死我活不可共存的对抗,当每次激烈的冲突可能演化为(暴力)斗争的时侯,他们都能运用谈价还价的政治妥协技巧来化解。

——摘编自刘圣中《共和制的精神及其启示——以罗马共和国的历史经验为例》

围绕材料,结合中外历史相关史实,提炼一个主题,并就主题进行阐述。(要求:明确写出主题,阐述须史论结合)法制化是一个国家实现近现代化的重要构成部分,而法律的制订与完善,既受到时代背景的影响,也有法律本身的发展规律,下面是近现代各阶段制订的一些法律或法律草案。

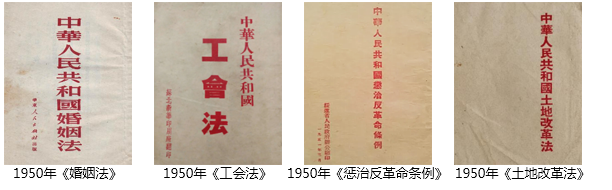

材料一 建国初期颁行的法律

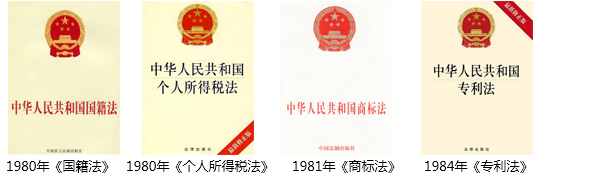

材料二 20世纪80年代颁行的法律

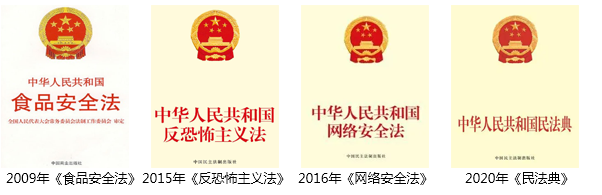

材料三 新世纪颁行的法律

材料 我国历史上大一统的国家治理表现出四个重要特点

一是国家统一。国家统一是大一统中央集权国家治理体系形成的基础,也是历代统治者追求的重要目标。我国历史上曾数度出现分裂割据的状况,但无论怎样分裂。最终都会走向统一。这是中国历史进程中的一个鲜明特点。

二是“要在中央”。中央集权是2000多年封建国家治理最基本的制度体系,这一体系的核心是“事在四方,要在中央”。中央政府通过文书律令、官僚行政、考核监察等方式,推行政令,维护中央权威。

三是郡县体制。郡县体制是中央集权下地方治理体系的概括。历代将全国划分为若干不同层级的行政区域。如道、路、州、府、省、郡、县等.由中央委派官员进行管理。历代思想家、政治家对郡县体制的治理方式表现出高度认同。

四是因俗而治。我国历史上大一统的国家治理模式.并非一味地追求整齐划一、也有高度的灵活性。“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,适度保持自治、分治,根据不同地区的具体状况采取不同治理方式也取得不少成功经验。

请选择中国历史上的一个朝代,以“国家治理”主题,从以上四个方面进行论证。(要求:论题明确,逻辑清晰,史论结合)

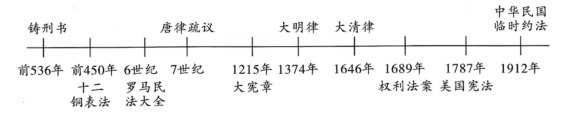

| 中国 | 西方 |

| 公元前536年,《铸刑书》:中国历史上最早的成文法,引发早期的德治与法治之争。 | 公元前450年左右,《十二铜表法》:标志罗马成文法的诞生;打破贵族对法律的垄断,一定程度上维护平民的利益。 |

| 公元7世纪,《唐律疏议》提出:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋,相须而成者也;”是中华法系形成的标志。 | 公元6世纪,《罗马民法大全》:蕴含平等、公正、保护私有财产等内容,是古罗马法律的最高成就。 |

| 1374年,以唐律为蓝本,制定《大明律》,在司法实践中特别重视“例”。 | 1215年,英国《大宪章》:确立法律至上、王权有限的原则 |

| 1646年,沿袭《大明律》,重视例,制定了《大清律例》,“以德教化,以刑粥教”,要求立法用刑宽严适中。 | 1689年,《权利法案》:英国确立了君主立宪制,法律体系更加完善。 |

| 1912年,《中华民国临时约法》以主权在民、平等自由为原则,确立行政、立法、司法三权分立的制度,规定实行责任内阁制。 | 美国1787年宪法规定美国是联邦制共和国,联邦政府实行三权分立。 |

材料

唐政府中出现了一个根深蒂固的紧张局面:一方是隋唐从北方诸王朝继承下来的制度,一方是出于把它们应用于重新统一的帝国中远为复杂的形势的要求。唐代政府的各个方面都处于一个激烈变化的时期,这些继承的制度在此期间或被修改,或被更先进、更适用于新形势的体制所代替……这是一个使行政程序合理化、简化和效益化的时期,又是对行政活动进行法典化和正规化的时期。当时强有力的中央政府对长治久安怀着信心,致使政治家们都倾向于以全帝国适用的统一制度和社会行为的持久准则来考虑问题。

——陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》

请以“制度的继承与创新”为主题,任选角度,自拟标题,运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文。)