材料一 由于受时代的局限,孙中山所表达的种种理想不无认识上的偏颇,如他发展海洋实业的思想仍受到当时西方海权论的影响,对海洋经济的认识多集中在港口、航运、造船等很狭窄的方面,具体设计也不尽合乎国情,而且他争取中华海权的努力由于旧中国的黑暗与腐朽并没有如他所希望的那样取得圆满的结局,但他对近代中国海权沦丧的深刻认识和对国人提高海权意识的宣传与呼吁以及建立强大的海军、全面发展海洋事业的谆谆教诲都是高瞻远瞩的,体现了他振兴中华的崇高理想和建设近代化国家的热望,具有深远的历史意义和很强的现实意义。

——摘编自史春林《孙中山海权观评析》

材料二 毛泽东研究海权有强烈的问题意识,其研究往往更多地尝试回应当时各种焦点议题,尤其是领土争端、领海范围问题、台海危机、海洋开发等,其独立解决应景性议题的能力极强。毛泽东海权观中的“同世界人民一起创建一个和平的海洋”主张具有浓厚的民族色彩和包容性。他认为实现上述主张的具体办法就是建设“海上铁路”,所谓“海上铁路”本质上就是找寻中国发展海权同人类共享海洋一致与和谐的规律,而“海上铁路”本质上就是中国联通世界海洋交通网络,开创一个世界各国共享海洋的新格局,这一超前理念不仅是对中国海权最为有力的解读,而且与“21世纪海上丝绸之路”多元开放、包容平和的理念不谋而合。

——摘编自戴晨城《毛泽东海权观的生成、内容及其特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孙中山海权观形成的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括毛泽东海权观的特点。

材料一 西方传统观点认为,公元1500年前后是欧洲历史的分水岭,此时欧洲告别中世纪,进入现代。

材料二 20世纪后期,有学者提出,公元1500年前后这一时段固然重要,但还不能称之为欧洲历史的分水岭,因为此时欧洲在政治、经济、文化和社会关系等领域并无本质变化。这种状态一直持续到18世纪中后期,此后历史才真正步入现代,分水岭才真正出现。

历史发展往往是一个延续与变迁交织的过程。从这一角度,结合15—18世纪欧洲历史的重大史实,评析材料一和材料二的观点。材料一 郑和七下西洋盛况空前,但是他下西洋的大量原始资料,如皇帝敕书、郑和船队的编制、名单、航海日志,帐目等,本应存于兵部档案,如今却已荡然无存。据称有大臣因郑和下西洋劳民伤财,国家财政难以负担,生恐皇帝再有此举,故私自藏匿并销毁。郑和之后的明清时期,政府转向放弃领先世界的航海技术,关上了通往海洋的大门,直到四百多年后被西方国家用枪炮强行轰开大门。

材料二 在第一次鸦片战争前后,林则徐认为海洋经略“实为海疆久远之谋”;魏源不仅提出了“师夷长技以制夷”的海防思想,而且提出了大力发展工业和航运业推动海洋贸易生产发展,“以商贾为本计”的海洋经略思想……从第二次鸦片战争到甲午战争之间,李鸿章发出了“御外之道莫重于海防,海防之要莫重于水师”的呐喊;张之洞提出了“整顿海军实为经国要图”……辛亥革命爆发后,孙中山指出:“海权操之在我则存,操之在人则亡”,“海军实为富强之基”。

材料三 新中国成立后,在相当长的历史时期内,中国的海洋经略主要体现在有限的海洋防卫力量建设上。改革开放以来,中国开始在经济、政治、法律、军事、科技等广泛的范围内较为全面的经略海洋,先后批准了《联合国海洋法公约》,进行了一系列海洋立法,发布了《中国海洋21世纪议程》等政府性文件,提出了“搁置争议,共同开发”等解决与周边国家海洋争端的思想,使我国海洋事业获得较快的发展。但是不容否认的是,我国仍然与海洋强国的目标有较大差距。

——摘编自刘中民《国际海洋政治专题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期基本海洋政策变化的原因。

(2)根据材料二,概括中国近代先进人物的海洋经略思想,并结合所学知识简析其背景。

(3)简要评析材料三中的中国现代海权思想。

关于中国社会的性质尤其是中国近代社会的性质问题,学术界发生过极大的分歧。有的学者认为,中国近代社会的发展完全是由外来的因素决定的,如果没有外国势力的渗透,中国就不可能走向近代。有的学者认为,中国历史到了明清时期达到了中国封建社会发展的最高峰,到清中期以后已发展非常缓慢,可以说已经停滞不前,此即所谓中国社会发展“停滞论”。另有学者认为,中国早就产生了资本主义,至清代,中国已进入了商业资本主义发展时期。

——摘编自仲伟民《资本主义萌芽问题的学术史回顾与反思》

根据所学知识对材料中的任一观点进行评析。(要求:可选择其中一个或多个观点,提出自己的看法,可赞同可反对,也可提出新观点。论述要求史实准确,更论结合。)

材料 沙俄、英国为争夺新疆,加紧勾结、控制阿古柏,新疆由此面临被分割出去的危险。正当中国西北“塞防”吃紧的时候,中国东南“海防”由于日本武力侵台也同时告急。如何决策边防?清政府内部由此发生了一场关于“海防”与“塞防”的争论。

以李鸿章为代表的一派认为,“新疆不复,于肢体之元气无伤:海疆不防,则腹心之大患愈棘”。况且依清朝的力量,“塞防”、“海防”很难兼顾,所以主张“海防”为重,“塞防”为轻,移“塞防”之饷以助“海防”。

而以左宗棠为代表的一派,认为海防与塞防互为表里,缺一不可,片面强调海防而忽视塞防,势必“扶得了东边倒了西边”,到头来“西边必倒东边亦未能扶也”。新疆战略地位重要,是保蒙古进而拱卫京师的重地。所以“东则海防,西则塞防,两者并重”。

——据李鸿章《筹议海防折》等资料汇编

(1)根据材料概括这场争论的焦点是什么?这说明了什么?

(2)简要评述海防与塞防之争。

材料:冯玉军(中国现代国际关系研究院俄罗斯研究所所长):民主当然是好东西,但民主化不是灵丹妙药。“在任何重大社会变革中,旧的制度往往发挥着非常重要,但又都不为人知的影响。”新制度不可能在空白中建立,必须考虑到旧的制度。因而,通过渐进的方式实现制度的渐变可能是民主化和国家转型的一种更好的路径选择。任何一个国家的情况都不一样,在民主化、社会转型过程当中都有面临不同问题。同样也没有任何一种方法可以解决所有问题。但是,综合考虑到自己的国情、现实的利益分配和内外因素,应该是民主化和国家转型中三个最应该引起重视的问题。

——冯玉军:民主化不是国家转型的灵丹妙药

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能照抄材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料一 中国古代粮食安全思想从先秦开始萌芽,至秦汉得以全面发展,隋唐趋于完善,明清最终定型并增加了新的内容。许多思想家开始注意粮食的市场贸易在解决粮食安全方面的作用,并形成了以儒家民本思想为核心的古代粮食安全思想。在这个思想体系中,重农思想是保障粮食稳定、充足供应的基础,储粮备荒是应对粮食危机的主要方式,赈济灾荒是发挥粮食安全作业的重要手段,粮食流通在调剂地区粮食余缺中发挥了积极作用,以粮食为基础的国家政策是重农思想在实践中的体现。

——摘编自吴宾 党晓虹《试论隋唐至明清时期中国古代粮食安全思想的嬗变》

材料二 苏联入侵阿富汗之后,美国对其实行粮食禁运,1979-1980年苏联粮食供应量减少了大约600万吨,极大的冲击了苏联的畜牧业,导致了肉类产量的减少,但是其后果与预想的苏联能够找到可以替代大量被禁运粮食的供应来源不可同日而语。禁运也促使苏联意识到粮食自给自足的战略重要性,刺激了国内政策的转向。同时,粮食禁运也导致美国粮食价格大幅下跌,国内市场元气大伤,许多粮食企业面临破产。最终美国政府接受了来自农业界和粮食企业对于撤销禁运政策的压力,于1981年4月取消了粮食禁运政策。

——[英]Tarrant《粮食能不能作为武器?-美国和苏联之间的粮食贸易禁运》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代粮食安全思想的特点及历史作用。(2)根据材料二并结合所学知识,评述美国粮食贸易禁运政策。

(3)根据材料并结合当今时代形势,谈谈你对粮食安全的认识。

材料 20世纪初的中国,一位读书人的日记描述了当时的学堂生活:

某日晨起温课,早膳毕,上国文科,先生为讲史记游侠传,慨想古时朱家、郭解(朱家、郭解:古代著名侠士)振人之困、然诺必诚……心中怦怦然。次算术颇有所悟,次地理愤日人之并吞朝鲜,弱肉强食,野心勃勃,思有以惩之。时钟鸣已十二下矣。过午膳,小憩,阅各报纸,不觉悲从中来。旋上格致科,先生口讲指画,令学生近前审视,所以重实验也。次图画,偶绘一虎,舞爪张牙,栩栩欲活。次体操,强国强种,救时上策也。一日之课于焉告毕,晚膳后随意温习,有疑误处向同学质之,如冰之释,十句钟就寝。

——瞿骏《民初童蒙教育的变与不变》

根据材料并结合所学知识,评述民初教育的“变”与“不变”。材料 1949年以后,革命史学随着中国共产党的执政由边缘走向中心。1954年,胡绳发表《中国近代历史的分期问题》一文,确立了中国近代史的基本叙述框架:开端于1840年鸦片战争,下限为1919年五四运动,以太平天国运动、戊戌维新和义和团运动、辛亥革命“三次革命高潮”为主线。此后,戊戌维新因“改良”而逐渐趋向负面评价,辛亥革命亦因“不彻底性”而评价低落,只有太平天国和义和团运动作为“反帝反封建”的标杆而成为研究热门。

在20世纪70年代来和80年代,中国历史学界出现若干学术争论,包括历史发展动力问题、农民战争评价问题等,1979年,戴逸提出不能用阶级斗争代替一切,生产斗争、科技发展都是社会发展的伟大动力,这一主张得到广泛支持,对生产力的研究形成热潮。随着研究视野的开阔,人们注意到中国近代史还存在着另一个过程,即追求近代化的过程。中国近代史研究逐渐由比较偏重政治史发展为多领域百花齐放的局面,形成了门类齐全的完整的研究体系。

——据王建朗《中国近代史研究70年(1949—2019)》

根握材料并结合所学知识,对“新中国成立以来的中国近代史研究”进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

10 . 阅读材料,完成下列要求。

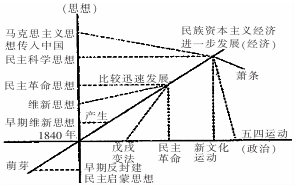

这是一幅中国旧民主主义革命时期历史发展简图,它体现了中国近代前期的政治、经济和思想发展进程。

根据简图并结合所学知识,评析中国旧民主主义革命时期历史发展。

(要求:观点明确,对该简图表述赞成、反对或另有观点均可;运用材料中的史实进行评析,史论结合)