材料一 自18世纪末期以来,美国人在界定自身文化身份时将欧洲视为美国的对立面和文化“他者”,信奉的是“美国例外”论;在思考美国的地缘政治特性时,把欧洲视为威胁,奉行的是远离欧洲纷争和排斥欧洲影响的大陆主义。两次世界大战后,美国通过发明和传播“西方文明”与“大西洋共同体”话语,原本相互隔离和对立的北美与西欧被置于同一个地理和文化空间中,拥有共同的利益、文化遗产和价值观,新的美欧关系和对欧政策被合法化,作为文化、意识形态和安全共同体的大西洋联盟得以建立,一个新“西方”被构建出来。

——摘编自王立新《美国国家身份的重塑与“西方”的形成》

材料二 20世纪30年代,中国学术界出现了研究中国近代史的热潮,形成两种不同的话语体系。一种是以陈恭禄为代表的“近代化话语”,主张把中国近代史视为中国在西方冲击之下不断调整自身,从传统社会向现代社会的转变过程。另一种是以李鼎声为代表的“革命话语”,认为应把中国近代史视为西方殖民势力不断入侵中国,把中国变为殖民地及中国人民反抗外来侵略的过程。20世纪30年代后,“近代化话语”模式居于主导地位。1949年后,“革命话语”模式从边缘走向中心。20世纪80年代以来,“近代化话语”方面的研究新论文、著作不断涌现。

——改编自欧阳军喜《论20世纪中国近代史话语的变迁》等

(1)根据材料一、结合所学知识,指出新“西方”的实质并以史实加以说明。(2)根据材料二、结合所学知识,评析两种话语体系的地位变迁。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

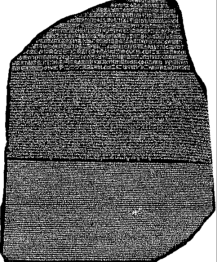

材料罗塞塔石碑(RosettaStone),制作于公元前196年,刻有古埃及国王托勒密五世登基的诏书。石碑上用希腊文字、古埃及文字和当时的通俗体文字刻了同样的内容,这使得近代考古学家得以有机会解读出已经失传千余年的埃及象形文字。

1798年7月,拿破仑率军远征埃及,他制定了前所未有的研究埃及的计划,从诸多领域精心挑选出175位学者,组成一支庞大的科学艺术考察团,收集和研究埃及历史。1799年8月,法军在尼罗河三角洲的拉希德村发掘出了罗塞塔石碑。1801年,法国被英国和土耳其的联盟打败,根据协议,战败国法国必须无条件地交出他们在埃及发掘的一切文物。次年,罗塞塔石碑被运往伦敦,后移至大英博物馆,成为镇馆之宝。

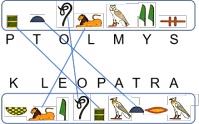

1802年,东方学家德·萨西获得了一份罗塞塔石碑拓片,他从希腊碑文中的专有名词切入,找出了代表“托勒密”(Ptolemy)和“亚历山大”(Alexander)之名的近似字组。

1822年,法国语言学家商博良在埃及菲莱神庙方尖碑拓片中发现了托勒密和克列奥帕特拉的名字,他顺着这条线索,继续研究专有名词。几个月后,他成功释读了亚历山大、提比略、图拉真等王名。虽然商博良只破译了碑文几千个符号中的111个,但古埃及文字之谜已经揭起一角。1822年9月29日,商博良在巴黎科学院召开的重要会议上宣读了《关于象形文字拼音问题致达西尔先生的信》,把自己的发现公诸于世,这一天是公认的一门新兴学科——埃及学的诞生之日。

(2)根据材料并结合所学知识,评析商博良对罗塞塔石碑的破译。

材料一 在中国,耕地是私有财产最重要的部分,使用权和所有权是合一的,因此均分可以将财产继承中的家庭冲突降低到最小程度,成为最重要的继承方式。财产继承强调男系血缘关系的延续和伦理秩序的建立,女性基本上被排除在外。父家长可以决定什么时间进行分配,但均分制多是子女的婚姻确立之后进行,家长承担着子女的婚姻责任,同时子女的婚姻又同生育、人口增加乃至劳动人手的增加相联系,子女缺少经济上的压力,无论是父家长还是子女,均容易形成早婚的意识。均分制一方面成为大家庭的瓦解力量,导致小家庭的大量涌现;另一方面,它容易形成某种制衡,并增加父家长的操作能力,因而均分的行为又常常受到抑制,大家庭由此得以维持。

——摘编自王跃生《中世纪中西财产继承的差异对人口发展的影响》

材料二 西欧在中世纪,土地的分封制使产权和使用权分离,土地占有者和使用者有权终身乃至世代拥有土地,却不可将其分割继承,因此西欧土地财产继承采用单一继承人制度,即长子继承制,那些没有继承权的子女往往被鼓励出外谋生、创业,以便获得结婚的物质条件。西欧的财产继承过程中虽然也有重男倾向,但对女性不完全排斥,没有男性子嗣的家庭,妇女可以完全继承家产,并且没有其他附加条件予以限制。西欧,财产继承的时间确立比较明确,或在继承人结婚之际,或在父母一方去世之时。有的则以立遗嘱的方式加以解决,父权制大家庭因此失去了存在的条件。

——摘编自【苏】谢明诺夫《中世纪史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较中西财产继承的异同。(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析中西财产继承差异。

材料一 汉唐的外事体制,乃是一套以贯彻大一统秩序为基本目标,以羁縻式控取为主要手段,以礼法规范为具体框架的体制。因两对集中代表了中外经济交往的互市,在以严密控制下的市坊制度对之约束的同时,朝廷看中的是其赐恩报义的政治意义而非互通有无的经济价值。故或大施恩息,成加设禁条,并不把互市当作目的而只视之为维护四类宾服局面的手段。对中外各种交通出入,除按既定关津制度加以控制外,边境防范很严,往往必须以国公的名义在官方往来的外衣下方许出入。而外人在境内的居留、婚姻等,除非降附归化,入籍为民,一般也总是处于重重限制之下。中外之间的文化交流同样受到大一统原则的影响和制约。对外来文化中的细梢末叶,朝廷乐于采取大而化之的包容态度,但对系统的意识形态,如宗教,则以防范、限制和细底的控制为基本方针。

——摘编自楼助《汉唐对丝路上一般中外交往的管理》

材料二 刘坤一(1830-1902),湘军宿将,随曾国藩之后,投身洋务外交活动,与李鸿章、张之洞一起成为晚清地方权臣,对晚清洋务外交活动产生过重大影响。1875年9月,授两广总管,次年任南洋通商大臣。1891年,受命“帮办海军事务”,并任两江总督。刘坤一在总督地方过程中,通过与西洋各国的接触以及对时局的综合分析,提出了自己的外交主张:坚持开放,反时闭关,力求主动,讲究实效。在他意来“中西通好通商,将与天地相始终,即有圣神文武之主起,而内修外攘亦不能闭关绝市”。刘坤一所主张的这种通好,并不是无条件的,而是以中外和约为基础的。“对外交中的拖延作法是极为不满,认为“中外交涉之件,应办便办,不可推卸。刘坤一办理中外交涉事务,在“恪守和约,以和约为凭”基础上,特别注重维护国家主权和民族大义。例如他在办理教唆防范民教冲突过程中,不是一味弹压,而是注重打击外国侵略者的气焰。通晓教案,从建议结,绝不容洋人把持。刘坤一“借夷制夷,合众夷以制夷”的外交思想来源于春秋战国时期的合纵联横外交现念,也源于他对国际国内形势的充分认识。在他看来,晚清中国国贫民穷,无力与西方各国对抗:但另一方面,西方列强在侵略中国既有合作也存在着较大的利益冲突和矛盾,因而最现实的外交策略就是,运用高明的外交手段,操纵合宜,借夷制夷,才能使中国的利益和主权得以最大限度的保全。所以他主张“不但邻国宜结,即使敌国可结亦结。能结邻国,即多一助我之邻;能结敌国,即少一图我之敌”。

——陆霞《论刘坤一的洋务外交思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉唐时期外交的特点,并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识。评析晚清地方权臣刘坤一的洋务外交思想。

材料一 出土于甘肃威武的木简有文载:制诏御史曰“高皇帝以来至本二年(公元前72年),朕甚哀怜耆老,高年赐王杖,上有鸠,始百姓望见之,比于节,吏民有敢骂詈殴辱者比逆不道,得出入官府……市卖复毋所与。”“年七十受王杖者比六百石(注:汉低级官职),入宫廷不趋……有敢征召侵辱者,比大逆不道。”。

——甘肃省博物馆藏文物王杖简

材料二 仲秋之月,县、道皆案户比民,年始七十者授以王杖,哺之糜粥。八十、九十礼有加赐。王杖长九尺,端以鸠饰。鸠者,不噎之鸟也,欲老人不噎。

——范晔(南朝)《后汉书·礼仪志》

材料三 “赐物存问”为汉文帝首创,文帝认为不对老者“赐物存问”是造成子孙不能孝敬长辈的原因,因此这次诏令将“赐物存问”制度化,使之成为一项更具稳定性和权威性的政策,官吏必须执行。具体规定如下:年八十已上,赐米人月一石,肉二十斤,酒五斗。其九十已上,又赐帛人二匹,絮三斤。

(1)比较材料一和材料二在史料价值上的不同。

(2)结合所学知识,评析上述材料中所体现的汉代治国思想。

材料 对于一个独立主权国家来说,选派专门人员出使外国或常驻外国,不仅是世界大势发展的要求,而且对于加强本国与其他国家之间的联系,加强文化交流等方面具有重要作用。然而清政府囿于体制的限制,传统观念的束缚,以及风气未开,“以天朝自居的清政府难以割舍万国来朝、恩赐四方的传统朝贡体制,也不愿放弃以‘不平等’态度对待域外民族所产生的优越感”。因此,一直迟迟未能向国外派驻使臣,直到1875年8月,清政府谕旨任命候补侍郎郭嵩焘为首任驻外公使。这标志着清政府在外交近代化道路上迈出了非同小可的一步。1877年1月,郭嵩焘到达英国伦敦,建立了中国第一个驻外使馆,第一次按照国际外交礼仪向英国元首递交国书,第一次开展夫人外交,第一次制订驻外公使章程,开创了中国驻外公使的肇端,在中国外交近代化道路上迈出了实质性的一步。郭嵩焘的出使也标志着清政府在中西对抗中,最终服从于西方,接受了西方的使节制度,逐渐被纳入到国际关系的轨道中。

此后,清政府又相继向德国、日本、西班牙、秘鲁、美国等国家派遣公使。在近代国际舞台上,涌现出一批杰出的不畏强权,折冲樽俎,力争国权,维护国家尊严的外交家。1876年,清政府颁布了《出使章程十二条》,并相继颁布了与此相关规定,中国的使节制度初具雏形,越来越多的驻外人员开始走出国门,走向世界。

从19世纪70年代中期至1911年清朝灭亡,清政府共在19个国家设立了使馆、分馆,派遣了50余位出使大臣,几百名参赞官、翻译官、随员。这些使馆的建立成为中国观察和了解世界的窗口,派驻的使节也起到沟通中外的桥梁作用。

除了公使馆外,1877年,清政府采纳驻英公使郭嵩焘的建议,在新加坡设立领事馆。到清亡时,中国驻外领事网已基本形成。晚清在世界各国总共设置了四十五个领事馆,其中总领事馆十三个、领事馆十六个、副领事馆七个、名誉领事馆九个。在地区分布上主要集中在朝鲜半岛(六个)、日本(四个)、南洋(包含澳大利亚、新西兰、檀香山,十四个)、中北美洲(十一个)等海外华民聚居地区。在海参崴、秘鲁、南非、莫桑比克也分别设有一个领事馆。在欧洲也设立了领事馆,但大都为名誉领事。

——摘编自苏全有主编《近代中国专题研究》

根据材料,结合所学知识,对近代外交制度在中国的传播进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)。

材料一 17、18世纪欧洲传教士东来,引发了中西方文化冲撞和交流。中国儒家哲学对当时的欧洲社会产生了很大的影响。“中国”变成18世纪欧洲的理想国家,儒家学说的理性观成为当时进步思想的来源之一,其影响涉及法国、德国和英国,虽然各国所受的影响不同,但以异端的孔子学说作为他们反对宗教、主张哲学的护身牌,却是一致的。伏尔泰对中国文化的价值和观念极力推崇,他在创建新的社会制度的斗争中,惊奇地发现了中国这个实例,并将它作为锐利的武器投向旧制度和旧势力。

——摘编自梁真惠《中国儒家学说的译介对欧洲启蒙运动的影响》

材料二 1792年,英国派出马戛尔尼使团,借为乾隆帝祝寿之名,出使清廷。然而,在觐见乾隆帝礼仪的问题上与清方产生分歧,拒绝按中国传统行跪拜礼。最终双方达成折中意见,改行免冠屈一膝之礼。乾隆帝对英国使团的“妄自骄矜”“无福承受恩典”十分不悦,当觐见完毕英方提出改善贸易条件、增开通商口岸的诸项要求时,概予严词拒绝。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)据材料一并结合所学,说明17、18世纪中西方文化交流的背景,并分析“‘中国’变成18世纪欧洲的理想国家”的原因。

(2)结合所学,评析材料二所述的中英“礼仪之争”。

材料 任何文明都有自己的长处,也都有自己的短处,西方文明并不例外。但是很长一段时间以来,有些西方人却把自己的文明说成完美无缺,而其他文明则一无是处。在他们眼里,西方文明从一开始就是对的,指引着正确的方向;其他文明则从一开始就错了,隐含着天生的“劣根性”。这种说法尽管荒唐,而且越来越不能拿出来登大雅之堂,但它却流传广泛,很容易让一些人信以为真……

西方文明来自西方本土,而不来自西方的上天;西方文明是土生土长的西方本土文明,有许多现象是它所特有的,并非所谓的“普世价值”。

作为中国学者,大可不必像西方人那样只说它的好……我们大可不必盲目崇拜西方,毕竟外国的月亮并没有比较圆。

——钱乘旦《西方那一片土》

提炼材料中的观点并加以评析(任意--点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

材料一 书院在中国古代特别是两宋教育史上占有重要位置,在普及文化知识,提高当时社会整体教育水平方面发挥了重要作用。同时,宋人尤其是宋代理学士人对书院教育各项制度的建设也起到了奠基性的作用。……宋代私立书院教师多由创立者自己或聘请有成就的平民学者出任,而公立的书院由朝廷任命有声望的官员士大夫出任。书院的主管者称为山长,在一些规模较大的书院,其下还有负责教学工作的“堂长"和“讲书"",及维持教学纪律的“堂正"和“学录”。南宋后期,官学化的书院对教师的选任更为严格,规定其必须是通过科举考试有出身的官员。……在书院讲学过程中理学思想体系也更加严密,更适合统治者的需要。故南宋后期理学再次兴盛之时,其势力遂不可阻挡,从而成为南宋后期乃至明清官方的统治思想。

——摘编自王晓龙、司学红《宋代书院教育》

材料二 13世纪末,人们开始以一种新颖的主动的态度来探讨教育问题。经过文艺复兴人文主义思潮的洗礼以及欧洲各国世俗学校的普遍建立,学校培养人才的目的远远不限于神职人员,学校的课程设置相应进行了重大调整。……西方近代人文主义教育理念的形成是对中世纪“一切为了上帝”的“以神为本"思想的批判与扬弃。……人文主义教育思想把课程的重点由教材转向学生,主张学习者是教育的中心,强调课程的设计应完全以人的需要为出发点,一切教育都必须以人为本,这是现代教育的基本价值。

——摘编自孙雪《从“神本"到“人本”的转型——近代西方人文主义教育观评析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代书院的特点及历史意义。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代西方教育的重大变化,并分析其影响。

材料一 下表为1902-1904年中国译书科目及语种统计简表

| 语种 科目 | 英 | 美 | 法 | 德 | 俄 | 日 | 其他 和不详 | 总计 | 百分比 |

| 哲学 | 9 | 2 | — | 1 | — | 21 | 1 | 34 | 6.5 |

| 宗教 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 0.6 |

| 文学 | 8 | 3 | 2 | — | 2 | 4 | 7 | 26 | 4.8 |

| 史地 | 8 | 10 | 3 | — | — | 90 | 17 | 128 | 24.0 |

| 社会科学 | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 | 83 | 25 | 136 | 25.5 |

| 自然科学 | 10 | 9 | 5 | — | — | 73 | 15 | 112 | 21.0 |

| 应用科学 | 3 | 3 | 3 | 14 | — | 24 | 9 | 56 | 10.5 |

| 杂录 | 5 | 2 | 1 | 2 | — | 24 | 4 | 38 | 7.1 |

| 总计 | 57 | 32 | 17 | 24 | 4 | 321 | 78 | 533 | |

| 百分比 | 10.7 | 6.1 | 3.2 | 4.5 | 0.7 | 60.2 | 14.6 | 100 |

——左玉河《从四部之学到七科之学》

材料二 20世纪初,出现了译书汇编社、上海广智书局、励学译编社等众多译书机构,竞相翻译书籍。对于当时译书之热潮,身历其境之梁启超描述曰:“戊戌政变,继以庚子拳祸,清室衰微益暴露。青年学子,相率求学海外,而日本以接境故,赴者尤众。壬寅、癸卯间,译述之业特盛,定期出版之杂志不下数十种。日本每一新书出,译者动数家。新思想之输入,如火如荼矣。”

——摘编自梁启超《清代学术概论》

根据材料一、二并结合所学知识,对当时中国译书活动的主要特点加以评析。