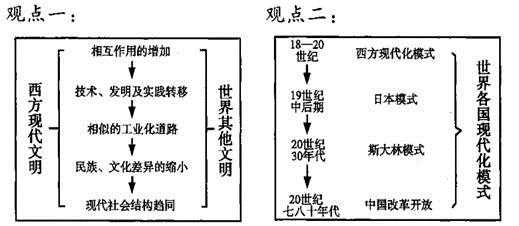

下图为史学界关于世界各国现代文明形态的两种观点。

请根据其中一种或两种观点结合所学知识进行简要评析。

材料一 中国历史也是一部抗灾斗争史。从先秦至明清,逐渐建立了赈贷、平粜、蠲减、贫分、移民等体系完备的救灾赈济的荒政制度。范仲淹任杭州知州时,遇杭州大旱,吴中大饥,饿殍枕路。范仲淹实施了荒政三策:一是发放粮食并鼓励民众存粮,增高米价至180钱,四方商人争相进密,粮价回落至斗120钱。二是大兴土木,“饥岁工价至贱,可以兴造寺庙、粮仓、吏舍,日役千夫。”三是竞渡宴游。“纵民竞渡,太守日出宴于湖上,自春至夏,居民空巷出游。”范仲淹“发有余之财,以惠贫者。贸易饮食、工技服力之人仰食于公私者,日无虑数万人。是岁,两浙唯杭州晏然,民不流徙,荒政之施,莫此为大”。

——摘编自邓拓《中国救荒史》沈括《梦溪笔谈》

材料二 1876—1878年,华北、西北等省持续三年大面积干旱,这场被称为“丁戊奇荒”的特大灾荒和其后流行的瘟疫,造成上千万人口的死亡。清政府财政困难,主要靠民间赈济,江南士绅自发到华北赈灾,赈灾的重点对象是儿童。外国教会也积极赈灾。洋务派地方大员参与赈济的整个过程。在军务、洋务和赈务发生复杂交织的情况下,洋务派“求强”“求富”活动出现顿挫。洋务派出现了主张农工商各部门相弥相补、发展近代工商业和近代农业以减灾备荒的思潮,并主张建立官、商、民多种力量相结合的救灾备荒体系。

——谢高潮《晚清洋务派恢复社会经济的荒政主张与活动》

材料三 法国历史学家费尔南·布罗代尔提出了著名的历史研究三时段理论。布罗代尔有关历史的三时段理论,即人类历史发展分长时段、中时段和短时段,对应着历史的地理时间、社会时间和个体时间。地理环境是决定历史演进的根本要素,因为地理环境因素,变化极其缓慢;制度、法律、习惯等社会演变相对缓慢;普通人个体是历史活动的重要参与者。

——王伟《布罗代尔史学研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,解释范仲淹荒政三策的创新之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“丁戊奇荒”对近代中国荒政的影响。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简要评析布罗代尔三时段理论。

材料一 中国传统知识分子在角色的自我认同方面是单向的,与学术功能相比较,其政治功能被极端地强化了,由“修身齐家”进而“治国平天下”,成为中国传统知识分子最为理想的自我角色认同。这种相当自觉的“入世”体验在西方传统知识分子身上是极为罕见的,著书立说,探寻真理,是他们自我确证的角色观念。

材料二 当近代的西化浪潮拍岸而来,在适者生存的普遍法则支配下,中国被迫拜西方为师,在新世纪的地平线上诞生的中国近代知识分子萌发了与大一统政治决裂、向知识回归的自我意识,他们开始了新的角色认同。然而另一重政治自我的知觉机能并未因此而衰退,反而在外界的种种刺激下变得空前的够感和强化。就这样,近代中国知识分子群体在历史中就扮演了学术和政治的双重社会角色。……在西方近现代知识分子那里,学术与政治这双重角色就能并行不悖,相得益彰。西方社会是一种政治、经济、文化三足鼎立的多元化权力格局,因而西方知识分子既是学术的主人,又是社会的良心。然而近代中国社会却是一个以政治权力为轴心的传统的高度一元化的社会,这就产生了学术与政治之间难以避免的冲突,使知识分子处于自相矛盾的境地。

——以上材料均摘编自许纪霖《大时代中的知识人》

(1)依据材料一、二概括中西方知识分子社会角色的差异。

(2)近代中西方知识分子社会角色出现很大差异,依据所学知识评析这一现象。

材料 中国两千多年的历史中存在两个最独特最鲜明的现象:一个现象是社会结构的停滞性。自秦汉大一统帝国建立一直到清朝,社会组织方式一直保持着基本相同的形态。另一个重大现象是社会的周期性大动荡,每隔两三百年,中国社会都要发生一次社会结构毁灭性的崩溃,然后又奇迹般地重建。我们提出的中国社会超稳定系统假说,正是通过分析中国传统社会结购,揭示周期性大动乱和封建社会长期延续的内在联系。这种超稳定系统特有的组织方式,使得每个王朝鼎盛时期,都呈现出高度繁荣,但是也造成了它在演化中的动态停滞。

——摘编自《开放中的变迁:再论中国社会超稳定结构》

结合所学习的中国古代史的相关史实,对材料观点(一个或者整体)进行评析。(要求:自拟论题、观点明确、表述成文、论证充分、史实准确、表述清晰)

材料 《新全球史》围绕文明的传承与交流两个主题阐述,文明传承反映单个社会的独特经历;文明交流关注在多种文化交流中所有社会的共同经历。该书认为:人类历史的早期阶段文明交流即已开始,后来,联系和交流逐渐增多,范围逐渐扩大,交流也有了交通、运输和贸易网络的支撑。随着交通运输技术的有效发展,这些网络反过来对世界各地人类的生活经历的影响日渐加深,也促使人们之间的交流更加频繁、密集和系统化。在全球化的总趋势中,该书强调互为因果的三点:人口增长、技术不断进步与传播、不同社会之间的交往日益密切。在这些交流形式中,跨地区的技术、农作物和病毒传播较容易,而文化传播所遇到的阻力可能最大,因为每一种文化对异质文化都持抵制的态度,主动推进文化融合的事例在历史上非常少见。

——摘编自魏凤莲《<新全球史>与本特利的全球史观》

评析材料中的观点(任意一点或整体,可赞成、质疑、修改或提出观点),结合史实进行阐述并得出结论。(要求:见解明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料 人类文明的存在和发展具有一般的基本规律。犹如一个有机体,每个文明都会经历起源、成长、衰落和解体四个阶段。文明兴衰的基本原因是挑战和应战。一个文明,如果能够成功地应对挑战,那么它就会诞生和成长起来;反之,如果不能成功地应对挑战,那么它就会走向衰落和解体。

——摘自阿诺德·汤因比《历史研究》

根据材料并结合所学知识,评析汤因比关于“挑战——应战”的观点。(要求:对该观点赞成、反对或另有观点均可,论述观点明确,史论结合)

材料 历史上统治阶级为防治官僚政治流弊而采取的举措,可以分作五等:

最低级的,就是提倡清官廉吏的贤人政治,即要求官吏在对上级对帝王负责的同时,不仅忠君,而且爱民,甚至倡言“君轻民贵”,要求君主忠于人民。

较低级的,就是惩治贪官污吏,即当官吏的劣迹被人发现,引起公愤,造成统治不稳时,杀一儆百,以平民愤。

中庸的,就是官僚政治本身有意识地实行一套自我调节和防患于未然的措施,如加强监察制度建设等等。

较进步的,就是对帝王百官的权力从体系外部而非内部加以强制性的限制,即所谓君主立宪制。

最激进的,就是以民主政治取代君主专制的官僚政治,以法治取代人治,即废除君主专制,实行分权制。

——摘编自王亚南《中国官僚政治研究》

根据材料并结合所学知识,对材料中一个或多个观点加以评析。(要求:观点明确,史论结合。)

材料 历史是这样创造的:最终的结果总是从许多 单个的意志的相互冲突中产生出来的,而其中每一个意志,又是由于许多特殊的生活条件才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形,由此就产生出一个合力,即历史结果。而这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。因为任何一个人的愿望都会受到任何另一个人的妨碍,而最后出现的结果就是谁都没有希望过的事物。所以到目前为止的历史总是像一种自然过程一样地进行,而且实质上也是服从于同一运动规律的。

——摘自恩格斯《给约·布洛赫的一封信》

评析材料中的观点(任意一点或整体) ,得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料 19世纪末20世纪初西方社会变化翻天覆地,历史学也不例外,其中最显著的是美国詹姆斯·鲁滨逊倡导的“新史学”。鲁滨逊在1912年问世的《新史学》一书集中表达了自己所倡导的新史学的理论和方法。

第一,打破狭隘的政治史研究的传统,把历史的范围扩大到包括人类既往的全部活动。

第二,用进步的观点来考察历史变化,把人类历史看做一个连续不断的成长过程。

第三,用综合的和多因素的观点来解释和分析历史事实。

第四,注重历史的社会功用。

鲁滨逊一派史学家一改传统史学的主题单调,大胆拓展历史的研究范畴,对今天的史学研究影响深远。

评析鲁滨逊一派史学家的“新史学”的观点(任意一点或整体),得出结论(要求,结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表达清晰。)

材料一 中国古代粮食安全思想从先秦开始萌芽,至秦汉得以全面发展,隋唐趋于完善,明清最终定型并增加了新的内容。许多思想家开始注意粮食的市场贸易在解决粮食安全方面的作用,并形成了以儒家民本思想为核心的古代粮食安全思想。在这个思想体系中,重农思想是保障粮食稳定、充足供应的基础,储粮备荒是应对粮食危机的主要方式,赈济灾荒是发挥粮食安全作业的重要手段,粮食流通在调剂地区粮食余缺中发挥了积极作用,以粮食为基础的国家政策是重农思想在实践中的体现。

——摘编自吴宾 党晓虹《试论隋唐至明清时期中国古代粮食安全思想的嬗变》

材料二 苏联入侵阿富汗之后,美国对其实行粮食禁运,1979-1980年苏联粮食供应量减少了大约600万吨,极大的冲击了苏联的畜牧业,导致了肉类产量的减少,但是其后果与预想的苏联能够找到可以替代大量被禁运粮食的供应来源不可同日而语。禁运也促使苏联意识到粮食自给自足的战略重要性,刺激了国内政策的转向。同时,粮食禁运也导致美国粮食价格大幅下跌,国内市场元气大伤,许多粮食企业面临破产。最终美国政府接受了来自农业界和粮食企业对于撤销禁运政策的压力,于1981年4月取消了粮食禁运政策。

——[英]Tarrant《粮食能不能作为武器?-美国和苏联之间的粮食贸易禁运》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代粮食安全思想的特点及历史作用。(2)根据材料二并结合所学知识,评述美国粮食贸易禁运政策。

(3)根据材料并结合当今时代形势,谈谈你对粮食安全的认识。