材料一 由于受时代的局限,孙中山所表达的种种理想不无认识上的偏颇,如他发展海洋实业的思想仍受到当时西方海权论的影响,对海洋经济的认识多集中在港口、航运、造船等很狭窄的方面,具体设计也不尽合乎国情,而且他争取中华海权的努力由于旧中国的黑暗与腐朽并没有如他所希望的那样取得圆满的结局,但他对近代中国海权沦丧的深刻认识和对国人提高海权意识的宣传与呼吁以及建立强大的海军、全面发展海洋事业的谆谆教诲都是高瞻远瞩的,体现了他振兴中华的崇高理想和建设近代化国家的热望,具有深远的历史意义和很强的现实意义。

——摘编自史春林《孙中山海权观评析》

材料二 毛泽东研究海权有强烈的问题意识,其研究往往更多地尝试回应当时各种焦点议题,尤其是领土争端、领海范围问题、台海危机、海洋开发等,其独立解决应景性议题的能力极强。毛泽东海权观中的“同世界人民一起创建一个和平的海洋”主张具有浓厚的民族色彩和包容性。他认为实现上述主张的具体办法就是建设“海上铁路”,所谓“海上铁路”本质上就是找寻中国发展海权同人类共享海洋一致与和谐的规律,而“海上铁路”本质上就是中国联通世界海洋交通网络,开创一个世界各国共享海洋的新格局,这一超前理念不仅是对中国海权最为有力的解读,而且与“21世纪海上丝绸之路”多元开放、包容平和的理念不谋而合。

——摘编自戴晨城《毛泽东海权观的生成、内容及其特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孙中山海权观形成的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括毛泽东海权观的特点。

英国历史哲学家柯林武德曾提出“一切历史都是思想史”,这一命题引起史学界的热议。他说:“历史学家不能仅仅关心事件,而应关心事件背后的思想。因为人只有某种思想,才会从事某种行动。思想在历史中所期的作用正像原因在科学中所起的作用一样。思想就是原因,只有发现了历史历史行动的思想,才能说历史地解释了事件。”

请结合中国历史,对柯林武德的命题进行评析。

要求:观点明确,史论结合,论述合理

材料 关于人类历史发展的总趋势主要有以下三种观点:直线说认为历史的运动、变化、发展是不断前进上升的;循环说认为事物的发展只有量的变化,而没有质的飞跃,从一点出发,周而复始地回到原来的出发点;螺旋式上升说认为任何事物的发展都不是直线的,而是螺旋式地上升,也就是波浪式前进,从简单到复杂、从低级到高级的发展,即由自身出发,又回到自身,并得到丰富和提高的辩证过程。

——摘编自白寿彝《史学概论》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

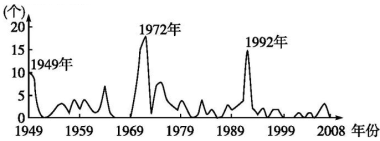

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史.

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识回答。请分析形成1972年建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料一 袁政府接受“二十一条”被国人视为奇耻大辱。(1915年)5月9日,北京总商会通电全国各省商会,痛陈“我国民苟欲自列于人类,五月七日之耻,此生此世、我子我孙,誓不一刻相忘!今请自本年五月七日始,我四万万人立此大誓:共奋全力,以助国家。”数日之间,北京总商会的通电在全国各地散发,各主要报章无不一再疾呼“勿忘国耻”!不仅报纸、墙上、商标上、信笺上到处可见“勿忘国耻”四字。一时间,国耻茶壶、国耻花瓶、国耻扇、国耻摄影等,无所不有。另一方面,在此全国群情激愤之时,纪念国耻的活动有时也流于形式:杯箸上刻国耻纪念而花酒照样吃;舞台广告皆书国耻字样而戏照样看;特别是麻将牌刻上国耻纪念后照样打。无怪乎有人叹息道:如此乐不可支,则对国耻其实又“愤于何有”。

——摘编自罗志田《乱世潜流:民族主义与民国政治》

材料二 表2 国民政府国耻纪念大事表

| 时间 | 活动 |

| 1928 | 公布《五九国耻纪念宣传大纲》:提出了打倒日本帝国主义,扑灭中国共产党,完成北伐统一中国等口号 |

| 1929 | 公布《革命纪念日简明表》:将五九、济南、五卅、沙基惨案发生日列入国耻纪念日,规定全国下半旗致哀 |

| 1930 | 修正《革命纪念日简明表》:将四个国耻纪念日合并,特意将五九定为“国定纪念日”,规定停止娱乐宴会,号召各界一齐纪念 |

| 1935 | 公布《修正革命纪念日简明表》:明确了五九纪念日“全国一律下半旗,停止娱乐宴会致哀“等规定 |

| 1938 | 颁布渝字三五四号令:规定7月7日为抗战建国纪念日,并列入历书纪念 |

| 1940 | 国民党第五届中央委员会决议:将五九纪念并入7月7日抗战建国纪念日 |

对比材料二与材料一,概括指出民国时期国耻纪念的特点,并对国民政府时期国耻纪念活动的变化予以评析。

材料 中国文明的古老和稳定总是给外国观察家们留下深刻的印象。19世纪中期在中国任职的英国领事馆T.T.梅多斯,根据第一手观察资料做出如下解释。

中华民族作为同一个民族,其历史空前悠久,人口不断增长……这三个信条是:

1.必须靠道义的作用而不是靠物质力量来治国。

2.让最贤能的人为国家效力妥善治理国家所必需的。

3.如果君主道德败坏、肆意放纵自己,从而导致高压的暴政,那么人民有权废黜这样的君主。

一种制度是:公职竞争考试的制度——“科举制”。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料表述的观点(整体或者任意一点),你是否赞成?结合中国古代史进行简要评析。(要求:持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料 有学者认为中国历史的运动过程经历过三轮半大循环。所谓大循环是由于人口(数量、地理 空间分布、族群分布等)和技术(生产技术以及知识传播技术)的变化,引发新经济要素的出现,使得普 遍理想遭遇真正的精神危机,以及社会结构的根本变化(担纲者阶层发生根本的变化)。

第一轮,是商周的封建社会的大循环:完善于周,终结于奏政;

第二轮,是由汉至唐的豪族社会的大循环:从汉武帝开始出现,终结于唐末;

第三轮,是由宋至晚清的古代平民社会的大循环:从北宋开始,终结于第二次鸦片战争;

在循环进程中的第四轮,是19世纪末20世纪初开始浮现的现代平民社会的大循环:革命史只是故 事的一半,精神的重构与自我超越很可能是这一轮大循环的引领性力量。任务是实现中华民族的复兴和民族精神的自我超越

——摘编自施展《枢纽:3000年的中国》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充 分,表述清晰。)

材料 人类文明的存在和发展具有一般的基本规律。犹如一个有机体,每个文明都会经历起源、成长、衰落和解体四个阶段。文明兴衰的基本原因是挑战和应战。一个文明,如果能够成功地应对挑战,那么它就会诞生和成长起来;反之,如果不能成功地应对挑战,那么它就会走向衰落和解体。

——摘自阿诺德·汤因比《历史研究》

根据材料并结合所学知识,评析汤因比关于“挑战——应战”的观点。(要求:对该观点赞成、反对或另有观点均可,论述观点明确,史论结合)

材料 如何认识中 国近代史前期(1840-1919年)的基本线索即基本发展脉络,是近代史研究的重点。长期以来,学者们围绕此问题展开了热烈讨论,其中具有代表性的有以下几种:

第一种,胡绳提出三次革命高潮说,认为以太平天国运动、戊戌维新和义和团运动、辛亥革命为线索,被称为“三次高潮说”。第二种是李时岳、胡滨提出农民战争、洋务运动、维新动和资产阶级革命四个阶梯作为近代中国的进步潮流,是中国近代史的基本线索。第三种,戚其章认为,在中国近代史上,只有太平天国、维新运动和辛亥革命才能体现基本线索,洋务运动和义和团运动不能列入基本线索的标志之内。这样,“太平天国一维新运动一辛亥革命,便构成了近代中国历史发展的三个阶梯”。第四种是刘大年提出的民族独立与近代化说,近代历史的基本运动内容有两项,一是争取民族独立,二是实现近代化;认为整个民族运动的过程,也就是中国要求改变社会落后,实现近代化的过程。

——摘编自齐涛《中国通史教程·近代卷》

评析材料中的观点(任意--点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

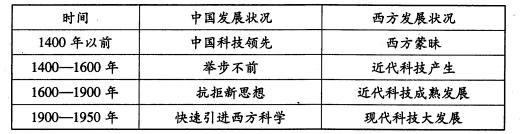

材料 下表是杨振宁先生的一次著名演讲,杨振宁指出决定科技发展需要的条件:人才、训练、决心、财力。

选取表格中关于中国或西方科技发展的任意一时段或整体,围绕“人才、训练、决心、财力”评析材料中的观点,得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)