材料 (刘祚昌先生)对高校世界近代史教材的内容和编写方法做了实质性的改进,使以往干巴巴的世界史变成了生动活泼、有血有肉、有声有色的活生生的历史。其概要如下:

教材编写方法 | 教材的内容 |

| 采取了整体史学的宏观研究法和比较研究法,站在全人类的大视角,对世界历史进行纵横交错的宏观把握。 | 改变了以往世界史只注重政治、经济史的做法,增加了社会史的内容。 |

| 加强了对近代西方政治、经济、思想和社会思潮的研究力度。 | |

| 重视对工业革命和科技革命的研究。 | |

| 重视历史人物的研究等。 |

——摘编自陈海宏、吴倩《刘祚昌先生的世界史研究》

请对刘祚昌先生关于世界近代史教材编写的观点进行评析。(说明:可以在“教材编写方法”或“教材的内容”中任选角度,也可以从材料的整体角度出发展开评析。要求观点明确,史论结合,逻辑清晰。)材料 中国史作为一门国别史,作为一门如此源远流长而又内容丰富的国别史,自然有必要不断地进行深入的专门研究。同时,中国是世界的一部分,是在世界的总环境中发展的,所以,中国史又有结合世界背景考察的必要。这就是说,既要把中国史放在与外部世界的比较中来考察,又要把中国史放在与外部世界的联系中来考察。中国史对于世界史的意义,这不须经过详细论证,如果忽略了历史如此悠久、幅员如此辽阔、人口如此众多、文明如此灿烂的中国,任何以世界史命名的著作都将不成其为世界史。过去,某些名为世界史的著作没有恰当地反映中国历史应用的地位。这如果不是出于知识不足,便是出于偏见,也许二者兼而有之。

——白寿彝《中国通史》第一卷导论

结合所学知识,提炼观点并评析(任意一点或整体)。(要求:观点正确,论证充分,表述清晰。)

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史.

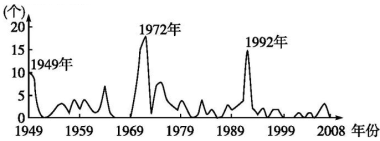

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识回答。请分析形成1972年建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料一 “怀柔远人”体现了中国皇帝或君主对待蛮夷居高临下的心态,古代“天下中国观”与“夷夏之辨”是“怀柔远人”的思想基础。传统的天下中国观认为,以黄河中下游为中心的、以华夏民族为主干的所谓“中国”是宇宙文化的中心;所有的非中国人是未开化的“蛮夷”,中国的统治者理所当然被描述为天下全人类的君主。怀柔须建立在“德治”与“自治”的前提下。作为历代帝王的治术,怀柔的手段不外赐予、和亲、通商、教化等形式,以彰声威。最终目的是以“礼”来“定君臣之分,严夷夏之防”。儒家思想的“怀柔”在很大程度上是理想的象征,但其影响深远。

——摘编自苟德仪《“怀柔远人”的思想基础及清朝实践》

材料二 道光二十三年(1843年),中英订约规定,“将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾,用示平允”。这一片面最惠国条款,虽出于英国的主张,却轻而易举地获得了清政府的同意,除强权政治等因素外,就中国而言还由于它符合传统的怀柔之道。……甲午庚辛时期,清政府的利益观念有了新的扩展。如伍廷芳用儒家理论批评西方自私自利,认为“其恕乎!己所不欲,勿施于人”“互利就应是它们(国与国)每一次交往的基调”。其后,光绪帝谕谓:“立国之道,先富而后可强”“柔远之道,寓于通商,而实富强之本也”。柔远之道已与国家利益和自强相联系,而不是以往的单方面施恩。上述思想,通过阐发和深掘中国传统观念中被忽略的积极意义,并与最惠国待遇的国际惯例结合起来,由此更进一步揭示了相互利益观念的正当性,向国际社会明确宣示中国根据公平正义原则的利益诉求。

——摘编自李育民《晚清对外关系中利益观念的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代“怀柔远人”的基本特点及其形成原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国“怀柔远人”内涵的变化,并加以评析。

材料一 1918年,孙中山先生动笔撰写他的民族复兴计划一<实业计划》,分为六大计划:第一计划,筑不封冻之深水大港北方大港于直隶湾;建筑铁路系统,由北方大港以达中国西北极端;移民蒙古、新疆……发山西煤铁矿源,设立制铁、炼钢工厂.第二计划,筑东方大港以使之成为世界级头等商港;整治扬子江水路及河……第三计划,改良广州为一世界港……创立造船厂。第四计划,建设中央、东南、东北、高原铁路系统,扩张西北铁路系统,创立机车、客货车制造厂。第五计划,发展满足个人及家族生活所必需和生活安适所由得的粮食、衣服、居室、汽车及各种运输工具制造、印刷等工业。第六计划,发展采矿工业,包括铁矿、煤矿、油矿、钢矿、特种矿之采取;矿业机器之制造;冶矿机厂之设立。

——摘编自黄自荣(孙中山先生实业思想与民族复兴探微》

材料二 国家民族主义是以民族国家为基本单位、以民族国家利益为核心的,它反映了某个民族国家与其他民族国家以及当今世界的关系,是民族国家生存的基本方式,因而是一种能在国际政治中发生作用和影响的力量和因素。聚合型民族主义主要是指同一地区内各主权国家在全球化趋势的推动下寻求合作,即国际政治中的区域一体化现象。

——摘编自张涛华《民族主义与欧洲一体化研究评析》

(1)根据材料一,概括孙中山《实业计划》的主要内容,并结合所学知识分析孙中山的民族复兴计划不能实现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别阐述国家民族主义和聚合型民族主义在二战后欧洲--体化复兴中的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对民族复兴的看法。

我国一些前辈学者对于宋代在中国历史上的社会文化意义有一些基本的估计,严复就说过,如果要研究人心和政治风俗的变化,那么赵宋一代的历史是特别值得注意的。陈寅恪、王国维也都在他们的著述里反复强调宋代对于中国历史的深远意义。讲到中国古今的社会之变,每一个朝代都会有变化,但是最重要的变化是在宋代。日本的佐竹靖彦先生,在他讲宋元时代史的基本问题的概要时说“社会构造的变化、文化状态的变化,在宋代都有非常明显的突出的表现”。但从社会发展角度而言,宋朝也常被称之为“积贫积弱”的王朝。宋朝“积弱”之说本自宋人,也是元明清乃至民国和改革开放以前较为一致的看法,并非因20世纪初中国受帝国主义国家欺凌才被特别提出。宋朝“积弱”也不意味着宋人不能打仗,实际上从战争的防御战角度来说,宋人反击辽西夏金元的“侵略”还是卓有成效的,但宋朝“积弱”不能简单地归咎为军事能力的强大与否,而是统治者主观运用客观实力水平较为低下的一种反映。

——摘编自邓小南《游于艺:宋代的忧患与繁荣》、李华瑞《宋朝“积弱说”再认识》

根据材料并结合所学知识,评析材料中任一个观点。(要求:持论有据,论证充分,表达清晰)

关于中国社会的性质尤其是中国近代社会的性质问题,学术界发生过极大的分歧。有的学者认为,中国近代社会的发展完全是由外来的因素决定的,如果没有外国势力的渗透,中国就不可能走向近代。有的学者认为,中国历史到了明清时期达到了中国封建社会发展的最高峰,到清中期以后已发展非常缓慢,可以说已经停滞不前,此即所谓中国社会发展“停滞论”。另有学者认为,中国早就产生了资本主义,至清代,中国已进入了商业资本主义发展时期。

——摘编自仲伟民《资本主义萌芽问题的学术史回顾与反思》

根据所学知识对材料中的任一观点进行评析。(要求:可选择其中一个或多个观点,提出自己的看法,可赞同可反对,也可提出新观点。论述要求史实准确,更论结合。)

材料 历史是一条长河,永远向前流动。在历史的潮流里,转型期是一个瓶颈,是个“三峡”。近一个半世纪中国变乱的性质,就是两千年一遇的“社会文化大转型”现象,其间死人如麻,痛苦之极。不过,不论时间长短,历史“三峡”终必有通过一日。

搞一个国家、一个社会的“质变”.也非一人一代,便可“毕其功于一役”的突变。它是“缓慢”的,经验“累积”的,分“阶段”前进的“渐变”。

它(中国固有文化)要经过一个痛苦的西式“现代化”的洗刷,才能属于转型期以后的次一形态或现代形态。我国固有文明里的道德标准、价值观念、孔孟之道、四维八德.无一不需“现代化”的处理始能适应于次一形态的社会。

所谓“西方文明”,非本质优于我“东方文明”也。近300年来西风之所以能压倒东风者,(由于)他们通过这个“现代化程序”,早于我们300年。

——摘编自唐德刚《从晚清到民国》

请评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求;不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料 中国革命前途重要的问题,毕竟不在对内而在对外。军人的威息,看似扰乱了中国好几十年,然这一班并无大略,至少是思想落伍,不识现代潮流的人,在今日的情势之下,复何能为?对外的难关,仍成为我们生死存亡的大问题。所以中国既处于今日之世界,非努力打退侵略的恶势力,决无可以自存之理。国民政府成立以来,努力于外交的改进。废除不平等条约,已定有办法。关税业已自主。取消领事裁判权,亦已有实行之期,租借地威海卫已交还。租界亦有交还的。然在今日情势之下,此等又都成为微末的问题。我们当前的大问题,若能得到解决,则这些都不成问题;在大问题还没解决之前,这些又都无从说起了。在经济上,我们非解除外力的压迫,更无生息的余地,资源虽富,怕我们更无余力可沾。在文化上,我们非解除外力的压迫,亦断无自由发展的余地。

——摘编自吕思勉《中国通史》

结合材料与所学知识,提炼材料中的观点并进行简要评析。(要求:对材料中的观点可以赞同、反对或另有观点,观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清楚。)

材料一 李维是罗马著名历史学家。他的《罗马史》是按年代顺序写成的通史。在西方史学中,首创通史体例。他在《序言》中说:“研究研究过去的事,你可以得到非常有用的教益。你应当把这些事例作为借鉴:如果那是好的,那么你就模仿着做,如果那是罪恶昭彰而最后身败名裂的,那么你就要引为大戒,竭力避免。”他的前“十书”具有诗歌般的格调,堪称罗马的散文诗,可与《伊尼特》媲美。历史家一致称道他对汉尼拔的描写。尽管汉尼拔是罗马的不共戴天的敌人,可是李维在揭露他惨无人道、背信弃义等特点的同时,却肯定了他与士兵同甘共苦、英勇善战等品质,特别是对汉尼拔翻越阿尔卑斯山的叙述,生动地再现了这位天才的军事家随机应变、坚韧不拔的精神。

——摘编自王乃新《李维和他的<罗马史>》

材料二 班固的《汉书》在中国史学历史上树立了一座丰碑。班固的才华得到明帝的赏识,这使得班固有更多机会利用到皇家图书资源。《汉书》完整的记录了西汉的历史,上迄汉高祖建汉,下至王莽灭亡。它创立了我国第一部纪传体断代史。班固在创作《汉书》的表、志的时候并没有仅仅将眼光局限于西汉一朝一代,而是追根溯源,详细叙述历史事实的来龙去脉,这使制度的变迁一目了然。纵观整部《汉书》,班固用了最大量的笔墨与篇幅进行了列传的创作,并在每传之后进行评述,这些评述也反映出班固卓越的史识。

——摘编自陈姝君《李维与班固史学思想的比较研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括李维与班固作为伟大历史学家的共同之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明《罗马史》与《汉书》产生的历史背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简述撰写史书应该包括的要素。