材料一 第二次世界大战后,世界大体形成了两大阵营对的格局。对美国来说,国民党统治的中国属于美国的势力范围,但如果共产党得到政权,中国就会成为苏联的势力范围。因此,新中国成立后,美国重申确认国民党政府为合法政府,宣称“应尽一切努力防止承认共产党政权为中国的唯一政府”,同时还在中国的周边组织起一条反对承认新中国的联合阵线。在对新中国的经济政策上,对华实行全面禁运、经济封锁政策。

——摘编自王伟《战后初期美国对华政策的演变》

材料二 1972年2月21日,美国总统尼克松访华,与毛泽东、周恩来等新中国第一代领导人一起,共同打破了中美两国关系的“坚冰”,成为20世纪影响国际关系格局的最深远事件之一。

——周正平、刘东凯《冀朝铸:见证中美关系史上关键时刻》

材料三 20世纪80年代,中国领导人开始接受国际贸易中“国际分工”的理念,认识到在国际市场上开发自身“比较优势”的重要性。东亚“四小龙”的出口导向型发展战略为中国提供了效仿的榜样。中国几乎同时与所有的国家改善关系,加强了与世界市场的交往和联系。

——摘编自郝雨凡《中国对外经济政策50年》

(1)根据材料一,简要概括新中国初期美国的对华政策。

(2)据材料二和所学知识,指出与新中国成立初期相比,中美关系发生了怎样的变化?从美国方面分析发生变化的主要原因。

(3)据材料三和所学知识,概括指出20世纪80年代以来“中国几乎同时与所有的国家改善关系”的原因。

| A.当时我国外交逐渐摆脱僵化的意识形态的束缚 |

| B.十一届三中全会实现党和国家工作重心的转移 |

| C.中国不再对其它的社会主义国家给予无偿援助 |

| D.国际格局的重大变化直接影响中国的外交方针 |

| A.张骞凿空 |

| B.班超投笔从戎 |

| C.文成公主进藏 |

| D.昭君出塞 |

| A.从“一边倒”到和平共处 |

| B.从中美敌对到中美建交 |

| C.从区域对抗到全球合作 |

| D.从革命外交到务实外交 |

| A.开始抛弃传统“蛮夷观” |

| B.用近代外交法则维护利权 |

| C.成功捍卫了国家主权 |

| D.避免了不平等条约的签订 |

| A.对外开放政策实行 |

| B.中苏关系不断恶化 |

| C.外交新局面的开创 |

| D.外交政策回归理性 |

材料一 古代中国,中原王朝的统治者和信奉儒家学说的学者都认为,中国是天下的中心,文明的中心,中心之外,便是四夷。国内统治秩序范畴的君臣等级关系,被中国的统治者逐步地运用到了处理中国和东亚各周边国家的活动中。册封与朝贡是最基本的行为模式。蛮夷小国在与中原王朝保持这种特殊关系的同时也可以得到不少的好处,例如经济上的互市贸易、朝贡之后的丰厚赏赐;安全上可以依仗中原王朝的强大实力;政治上得到中原王朝的册封,从某种意义上印证了其政权的合法性与权威性。中原最高统治者也希望通过与周边诸国的封贡关系来建立自身的藩篱和屏障。

——摘编自《古代中国外交思想的理想主义与现实主义碰撞》

材料二 有研究认为,近代以来,中国被动地卷入世界体系,面对的是不断的失败和挫折,中国对世界问题很少发言。一战爆发后,1917年,中国对德宣战。可以认为,参战标志着中国外交政策从消极回避到积极参与发生了一个重大转变。参战使得中国获得了加入战后和会的机会,中国能够参加巴黎和会,阐明自己的观点,在国际舞台上出色的亮相,其本身便是很重要的。一战后,中国作为战胜国力图抓住时机争取独立、自主和平等的国际地位,一场场前所未有的争国权的斗争充分表明了北洋政府外交思想与实践已进入新时期。

——摘编自《近代中国外交史上一个被忽略的重大转变》

材料三 1953年斯大林去世后,苏联对外政策流露出寻求缓和的端倪。1954年4月举行了日内瓦会议。日内瓦会议是中华人民共和国首次以五大国之一的地位和身份参加讨论国际问题的一次重要会议。会上,新中国发挥了重要作用。

(1)材料一反映了古代中国怎样的外交观念?依据材料并结合所学,概括这一观念产生并得以维持的原因。

(2)依据材料二,概括北洋政府的外交发生了什么变化?结合所学,指出在北洋政府时期,有哪些促进中国近代化的活动?

(3)依据材料并结合所学,分析日内瓦会议召开的背景。综合上述材料,你能得到哪些启示?

| A.中国国际地位有所提高 |

| B.清政府放弃天朝上国观念 |

| C.传统外交观念发生转变 |

| D.中国的民族意识开始觉醒 |

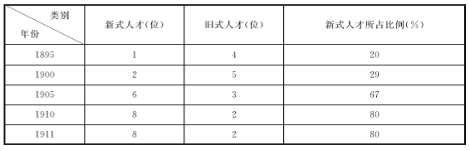

该表表明

| A.新式教育培养了大量外交人才 |

| B.清政府重视推行西式教育 |

| C.清政府外交的近代化程度提高 |

| D.洋务派控制了清政府外交 |

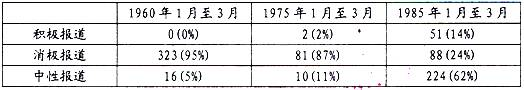

材料一 《人民日报》对美报道语态所占比例对比统计

(1)据材料一指出中国媒体对美国形象的塑造发生了怎样的变化?并结合所学分析促成这种变化的原因。

材料二:历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

(2)比较图一、图二,提取两项关于中国秦朝和古代希腊差异的信息,并结合所学知识予以说明。