| A.表明中央放松了对地方的军事控制 | B.巩固了传统的乡村社会秩序 |

| C.体现了政府对商业活动监管的松弛 | D.便利了农村居民的物品交换 |

材料一 商业的沟通从来就是文化的交流与融合……传统的中国出口商品……传递着东方的风物人情和社会景象。它们走进西方的日常生活,融入了欧洲的饮食、服饰文化……外销商品的定购与生产,使西方的宗教故事、神话传说传入中国民间,而且造就了一批掌握了西方绘画技艺的大师。西方的医学、商业文化也都不同程度地为中国同行所接受。……纵观古代中西文化交流的历史,尽管中国文化曾对西方文化产生了较大的影响,但中国在吸收西方文化上却是浅尝辄止,从文化交流的角度来看,中国文化对西方文化的吸收基本上处于文化的表层。

——据吴建雍《清前期中西贸易中的文化交流与融合》等整理

材料二 1820—1840年世界工业生产和世界贸易平均年增长率分别为2.9%和2.81%;1840—1860年,分别为3.5%和4.84%;1860—1870年,分别为2.9%和5.53%……19世纪中期机器纺织品……成为19世纪国际贸易中最主要的工业制成品。殖民地国家的主要出口产品中,棉花、生丝、矿产原料逐步取代了茶叶、香料等生活用品的出口。从19世纪中叶起,在文化领域,人为的、地理上的界限逐渐被淡化,世界各种文化之间的交流、融合不断加强……20世纪50年代以后,世界各个国家、民族和地区的文化以前所未有的速度传播、交流着。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期中西文化交流的特点及对中国的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1850年前后世界贸易呈现的特点。指出促使19世纪中叶起文化交流加速的原因。

(3)通过上述材料并结合所学知识,你对国际贸易与文化交流有何认识?

| A.中国对外贸易处于顺差 | B.周边国家商品经济落后 |

| C.陆上丝绸之路空前繁荣 | D.宋在对外贸易中占优势 |

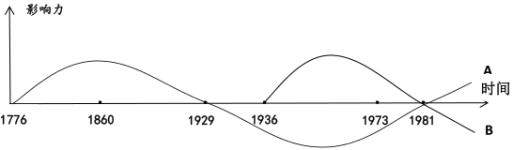

| A.罗斯福新政是在A理论指导下进行的 |

| B.B理论是资本主义经济危机爆发的根源 |

| C.B理论崇尚自由放任政策 |

| D.A理论在20世纪80年代复苏的重要原因是经济滞胀 |

| A.自然经济已经完全解体 | B.传统农业仍有抵制能力 |

| C.外商逐渐占据中国市场 | D.中国逐渐卷入世界市场 |

| A.全球化已影响中国 | B.长途贩运开始发达 |

| C.经济出现区域分工 | D.抑商观念已被放弃 |

| A.科技革命决定着国际格局的演变 | B.经济多极化导致政治多极化趋势 |

| C.科技革命最终导致两极格局解体 | D.科技革命影响世界历史发展进程 |

材料一 中国历代粮食供求关系一览表

| 项目 | 春秋 战国 | 秦汉 | 魏晋南北朝 | 隋唐 | 宋辽 金元 | 明 | 清(1800年) |

| 全国耕地面积(亿市亩) | 2.3 | 5.72 | 3.85 | 6.42 | 7.2 | 10.7 | 10.5 |

| 粮食亩产量(市斤) | 95 | 110 | 120 | 154 | 140/343 | 155/337 | 155/337 |

| 总产量(亿市斤) | 205.39 | 591.4 | 415.8 | 889.82 | 1749.45 | 2385.88 | 2340.97 |

| 全国人口(万人) | 3200 | 6000 | 5000 | 9000 | 12000 | 20000 | 30000 |

(说明:140/343和155/337中的140、155指北方亩产量,343、337指南方亩产量。)

——摘编自吴宾、党晓虹《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料二 手中有粮,心中不慌。中国始终高度重视粮食安全,把14亿人的吃饭问题作为头等大事来抓。“十三五”期间,中国严守18亿亩耕地红线,加大粮食生产的政策支持力度,持续加强农业与科技融合,中国农作物耕种收综合机械化率超过70% ,农业科技进步贡献率达到59.2%,主要农作物自主选育品种升至95% ,稳稳的做到了“中国粮用中国种”。“十三五”期间,中国粮食产量连续五年稳定在一万三千亿斤以上。“中国用全球9%的耕地和6%的淡水资源满足了占全球近20%人口的粮食需求。这是非常了不起的伟大成就。”联合国粮农组织总干事称赞到。

——摘编自邱海峰《1.3万亿斤以上!“中国饭碗”稳稳的》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代粮食产量变化的特点并简析造成明清粮食产量状况的原因。

(2)根据材料二及所学知识,简述“十三五”期间中国粮食产量增加的原因及影响。

材料一 小麦原产于西亚。中国关于麦类作物的文字记载,最早发现于商代甲骨文,其中还有专门围绕麦类作物种植和收获举行的祭祀活动。《周礼·天宫·疾医》:“(疾医)以五味、五谷、五药养其病。”郑玄注:“五谷,麻、黍、稷、麦、豆也”。史料表明,至少在春秋时代,位于北方的东周、晋、鲁、郑、陈等都有了小麦的种植,并出现了以小麦制作酒母的酿酒工艺。汉代小麦在人们主粮中的地位普遍提高,是中国北方农业发展史上一次具有划时代意义的变革。

——摘自田成方、周立刚《古代中国北方粮食种植的历史变迁》

材料二 1618年,小麦从英国传入弗吉尼亚殖民地。独立战争以后,中西部地区也开始种植小麦,这一时期酿酒业和畜牧业对小麦和其他谷物的需求量增加,是刺激小麦和谷物种植的主要原因。1870年后,美国政府先后制定多项法律,鼓励开发大平原。20世纪初,美国开始大规模普及拖拉机,早已建好的铁路网,把小麦等农作物源源不断地运往东西海岸,远销欧洲,击垮了欧洲的农业体系,导致欧洲社会极度不稳定。一战前后,受世界小麦价格上扬的利益驱使,大幅度开垦西部地区土地种植小麦。由于干旱和持续数十年的农业扩张,以及未有相关防止水土流失的措施,1930年前后出现了一场著名的“黑色风暴(沙尘暴)”,美国的生态以及农业受到了巨大影响。

——摘编自《美国社会历史百科全书》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上种植利用麦类作物的特点和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国小麦广泛种植的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈对粮食生产的认识。

| A.美国和日本之间贸易竞争和摩擦较为激烈 | B.美国对外推行霸权外交 |

| C.美国为维护世界贸易公平自由而抨击日本 | D.日本农业水平较为落后 |