材料一 东汉时,“省诸郡都尉并职太守”,这样郡的主要长官就只有太守1人。北朝州刺史不但置府,而且有法定的刺史府属和州属官佐吏员数额。262年,魏、萄、吴三国合计16州、148 郡、1206县,平均每州辖9. 25郡、每郡辖8.1县;580年,南北朝合计275州、674郡、1724 县,平均每州辖2. 5郡、每郡辖2. 6县。

——摘编自华林甫《中国政区层级演变之两大循环说》

材料二 隋初,“十羊九牧,人少官多”,有的地方户数还不及一千,竟然要由两个郡来分别管理, 为此,隋文帝“罢天下诸郡,以州统县”。史称“遂废郡,便以州亲(治)人,则刺史如太守之职, 自后虽官名屡改,而职事不易”。

——摘编自葛剑雄总主编《大哉中华:制度文明与中国社会》

(1)根据材料一,指出东汉至魏晋南北朝“郡”的变化,并结合所学知识分析其变化的原因。

(2)根据材料二,指出隋文帝对地方行政制度的调整,并结合所学知识概述其影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,就中国古代地方行政制度的调整谈谈你的认识。

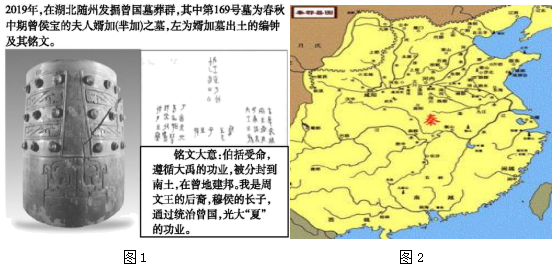

材料一:

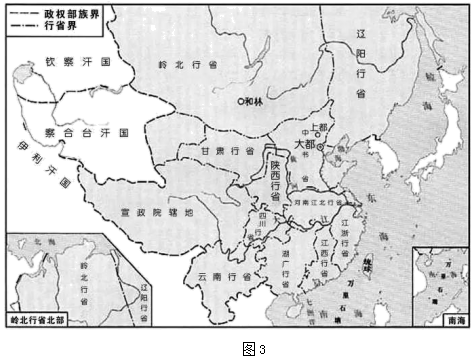

(1)图1、图2、图3分别反映了我国古代哪种政治制度?图1到图2的演变反映了我国古代政治的什么变化?

材料二:中国古代地方行政制度的演变既有时代变迁所带来的客观因素的推动,也有中央政府为强化中央集权、提高管理效率而采取主动变革。这些变革有其自身特点,对维护王朝统治,促进民族历史发展产生了深远影响。

(2)依据材料一、二,结合所学知识,以图3所示政治制度为例,谈谈你对中国古代地方行政制度演变的认识。

考核是中国古代官员管理的一项重要制度,历代十分重视考核制度的建立与完善。明朝张居正曾说:盖天下之事,不难于立法,而难于法之必行;不难于听言,而难于言之必效。若询事而不考其终,兴事而不加屡省,上无综核之明,人怀苟且之念,虽使尧舜为君,禹皋为佐,恐亦难以底绩而有成也。

——张居正《张文忠公全集》奏疏三《请稽查章奏随事考成以修实政疏》

结合材料,谈谈你对考核制度的看法

材料 中国古代中央集权是一个庞大的制度系统,往往寓“协商”于决策之中。秦朝凡是重大事件如议帝号、封建、封禅等都与大臣商议。汉代承袭此制,协商的议题更为广泛,如立嗣、立法、人事任免、教育、盐铁专卖、边事、出战、迁都等重大问题都要协商。集议一般由丞相、御史大夫主持,如果议题特别重要皇帝也会参加或主持。参加集议的人数根据议题牵涉面而定,少则几人、十几人,多则几百人。汉代设置了针对国家某项重大政策的“专题协商”会:如有关经济民生领域的盐铁专卖会议等。隋唐建立起一套“中书出令、门下封驳、尚书施行”三省六部制的“决策—执行”机制。在明清两代,一些重大问题决策、重要人事选任、重大案件审理通常都要进行不同方式的协商。

——摘编自齐惠《中国古代政治中的“协商”因素》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代政治“协商”的基本特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国古代政治“协商”的作用,并谈谈你对政治协商的认识。

材料一 中国在上古时期就形成了一套以王为中心的具有开放性的多方参与的决策体系。在秦汉大一统帝国建立后,协商政治更为活跃。秦朝时,凡是重大事件如议帝号、封建、封禅等帝王都与大臣商议。汉代承袭此制,协商的议题更为广泛,如立嗣、立法、人事任免、教育、盐铁专卖、边事、出战、迁都等重大问题都要进行协商。隋唐建立起一套“中书出令、门下封驳、尚书施行”的三省六部制的“决策执行"机制,将定策、审议和执行三权分立、相互制约,由皇帝进行集中裁决,以宰相为代表的中枢辅政集团协商议事是皇帝最终裁决的前提和基础。同时,历朝历代均设置言官.其专门负责协商议论,知无不言,言无不尽,从制度上既保证言路的畅通又避免言论的混乱无序。在中国古代社会中,政治统治一直保持着中央集权,而社会管理却相对分散,以士绅为代表的地方精英通过协商合作的方式与地方政府共同管理当地事务。

——摘编 自齐惠《中国古代政治中的“协商”因素》

材料二 1978年2月,中国人民政治协商会议第五届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程》,明确了新时期各民主党派的地位,强调各民主党派都是中国共产党领导下的为社会主义服务的政治力量。民主党派有了政治身份,这为他们开展工作提供了前提。1982 年,党的十二大明确提出“十六字方针”,“十六字方针”由“长期共存、互相监督”的“八字方针”发展而来,这表明中国共产党与民主党派长期协商合作的坚定决心。随着我国基层群众自治制度的建立,在城乡社区出现了村(居)民会议、村民代表会议、居民议事会、民主恳谈会及社区论坛,在企业内部形成了集体协商、劳动恳谈等各种形式的协商民主。

——摘编自孙存良《新中国70年协商民主建设的历程、经验和展望》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代协商政治与改革开放新时期协商民主的相同点,并指出影响中国古代协商政治发展的因素。

(2)根据材料二 并结合所学知识,分析改革开放新时期协商民主发展的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中国协商政治的认识。

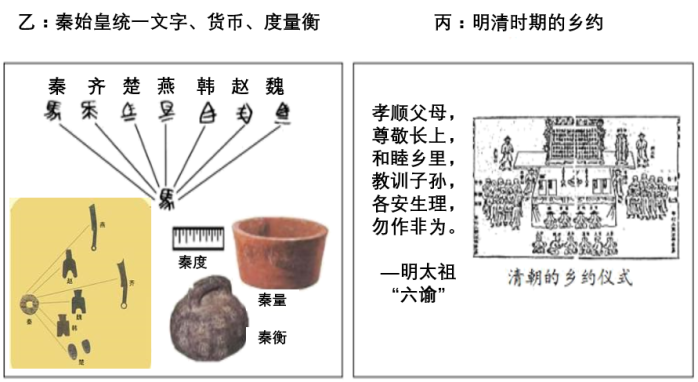

“大一统”指国家在政治上的整齐划一,经济制度和思想文化上的高度集中。某历史兴趣小组以“中国历史上的大一统国家治理”为主题开展研究性学习,搜集了以下材料。

材料一

甲:中国古代地方行政区划沿革表

| 朝代 | 高层政区 | 统县政区 | 县级政区 |

| 秦 | 郡 | 县 | |

| 汉 | 州 | 郡 | 县 |

| 三国两晋南北朝 | 州 | 郡 | 县 |

| 隋 | 州 | 县 | |

| 唐 | 道 | 州 | 县 |

| 五代十国 | 道(方镇) | 州 | 县 |

| 宋朝 | 路 | 州 | 县 |

| 元朝 | 行省 | 路、府、州 | 县 |

| 明朝 | 承宣布政使司(行省) | 府 | 县 |

| 清朝 | 省 | 道、府 | 县 |

——根据周报鹤《中国地方行政制度史》整编

——据《中国历史教学挂图》

材料二

西汉王朝在边疆少数民族集中的地区设置“道”进行管理,而对于归附的边疆少数民族较大的群体设置“属国”进行统辖,在西域、西北、西南、南方边疆少数民族地区根据各地区不同的情况,分别设置了军政机构对少数民族进行管理。唐代延续了汉代这一民族政策,羁縻府州制度便是这一政策在边疆政策治理上的一个创举。

——摘编自马亚楠《浅析中国古代因俗而治的边疆治理政策》

(1)研究本主题时,兴趣小组为什么要搜集材料一中的史料?(2)分析说明材料二所反映的特点与研究主题之间的联系。

(3)若进一步探究本主题,你认为还需要从哪一角度补充材料?举例说明。

(4)《三国演义》卷首语认为“天下大势,分久必合,合久必分”。综合上述材料,谈谈你对这句话的认识。

材料一 唐太宗依据“山河形便”将全国三百多个州分为十道,中央根据事务的需要,临时任命如观风俗使、巡察使、安抚使等对地方事务进行监察或督导。唐玄宗时期改为十五道,每道在所部大州设立固定治所,设立固定的采访使,下设判官、支使、典依等僚佐人员。为防御少数民族的骚扰,先后在北方边境线上设置了九个节度使,在所辖区域拥有绝对的军事权力。节度使所辖地区也称道,是监察区的道内的一个特殊部分。玄宗后期,在设置节度使的道内出现了集节度使与采访使于一身的现象。安史之乱爆发后,肃宗在道内采军政合一的管理方式,道实际上拥有所属州的军政、行政大权,长官称节度使,成为州之上的一级实体单位,由十五道增加到四十多道。唐代的节度使虽然可以割地称雄,但不至于拥有推翻中央的实力,形成中央政府与藩镇共存的局面。

——摘编自张小稳《历代中央政府派出机构的演进规律与历史影响》

材料二 新中国成立后,中央人民政府将全国划分为华北、东北、西北、华东、中南、西南六大行政区(简称大区)。六大行政区管辖的范围与解放战争时期形成的六大军区大体上是一致的,大区的领导人大都又是各大军区主要负责人也是各大党中央局的主要领导人。……1953年中共中央准备对党和国家领导机构进行大幅度调整,6月中央人民政府通过决定:为了中央直接领导省市,减少组织层次,增加作效率,克服官僚主义;为了节约,并适当地加强省、市的领导,撤销大区一级机构,是完全必要的和适时的。到1954年底,六大区相继撤销,至此实现了中央对省、市、自治区的集中统一领导。

——摘编自吕春子《建国初期六大行政区政府的建立与撤销》

(1)根据材料一和所学知识概括唐代政治体制中“道”的演变趋势,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国初期大区撤销的原因。

(3)根据上述材料谈谈你对地方行政体制演变的认识。

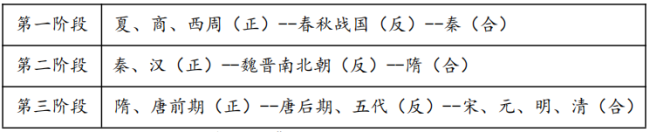

材料 自夏商周到明清,中央与地方的关系并没有沿着固定不变的模式演进,而是经历了“以一个否定另一个”的螺旋式上升发展过程,从而依次形成了三个“正一反一合”阶段,中央与地方的关系都在前一阶段的基础上明显前进和提高了。如表所示:

| 第一阶段 | 夏、商、西周(正——春秋战国(反——秦(合) |

| 第二阶段 | 秦、汉(正——魏晋南北朝(反——隋(合) |

| 第三阶段 | 隋、唐前期(正——唐后期、五代(反——宋、元、明、清(合) |

——摘编自李治安《论古代中央与地方关系的演化和若干制约因素》

根据材料,谈谈你对李治安观点的理解。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,史实准确)

材料一 秦始皇二十六年分天下为36郡,加上内史ー一首都周国特区,一共是37个的郡级行政区。后来郡数有所增加…因此西汉末年的郡国总数增至103,共统辖1587个县级政区,平均每个郡国的管理幅度为15个县,也算适宜。但对中央政府而言,直接管理100多个郡,幅度确实太大了。

——周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

材料二 581年隋朝建立,再次南北统一。政治上结束分裂的同时,针对南北朝留下的“郡县倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领…人少官多,十羊九牧”的现象,隋文帝决定“存要去闲,并小为大”,去掉郡一级建置,将行政区层级恢复到两级制,以求“国家则不亏粟帛,选用则易得贤才”。隋祚不长,618年唐王朝建立,承隋制,设立州县两级行政区。

——韩茂莉《中国历史地理十五讲》

材料三 在地方管理方面,(北宋)初设诸路转运使监管地方财政,兼及行政监察,号为“监司”但以后又增设多种名目的路级监司,提点刑狱司主管司法,提举常平司主管仓储,安抚使司主管军事、治安,合称“四监司”。他们互不统属,路之辖境划分不尽相同,或虽相同而治所未必一地。

——张帆《中国古代简史》

材料四 (明)废行中书省后的三司体制使省一级行政、司法、军事三个系统各自独立,难以形成与中央抗衡的力量。但同时地方的稳定是以牺牲行政效率为代表的。地方上缺乏一个强有力的权威,遇事各个系统之间难以协调,容易造成互相推诿,拖延不决。这是废行省制后明代省制的一大缺陷。

——吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

(1)根据所学知识说明汉代郡级行政区数量增加的原因,并指出汉朝政府为改变管理幅度过大的问题所采取的措施。

(2)根据材料说明隋朝将行政层级恢复到两级制的原因。

(3)根据材料说明宋代路的特点,并指出这种行政区划设置的初衷所在。

(4)根据材料说明明代省制的缺陷。为消除这种缺陷,明朝政府采取了什么措施?

(5)综合上述材料,请谈谈你的认识。

材料 自夏商周到明清,中央与地方的关系并没有沿着固定不变的模式演进,而是经历了“以一个否定另一个”的螺旋式上升发展过程,从而依次形成了三个“正一反一合”阶段,中央与地方的关系都在前一阶段的基础上明显前进和提高了。如表所示:

——摘编自李治安《论古代中央与地方关系的演化和若干制约因素》

根据材料,谈谈你对李治安观点的理解。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,史实准确)