材料一 清初的社会治理重视根据理学宗旨整饬基层教化,强调敦厉风俗对社会治理的重要性。然而,进入雍乾时期,地方政治因人地矛盾升级而亟须革新,皇帝在用人铨选方面也有所变化。雍正、乾隆不再推崇康熙时期颇受重视的理学官僚治理模式,诸如水利、农桑等较为专门性、技术性的知识,亦被视作为官之必需。为实现个人政治价值,部分理学官僚开始在处理地方政务的过程中主动将目光延伸到河工、漕运等技术领域,实现了从理学官僚到技术官僚的转变。自洋务运动开始,大量的新式技术官僚涌现。他们作为18世纪技术官僚的后辈,既是传统封建官僚体系中的新元素,也是近代西方科技向中国渗透的过程在制度上的反映。

——摘编自张少娜《从理学官僚到技术官僚:清雍乾时期地方治理模式的转型》

材料二 19世纪,英国文官制度实行以“通才”为标准择优录取的原则。由于牛津、剑桥等贵族学校以培养通才著称,因此高级文官出现了贵族化的趋向。科技人员、经济管理人员长期处于文官队伍的中下层,使许多部门出现了外行领导内行的局面。20世纪60年代,福尔顿委员会进行了文官制度改革,调整文官分级制度,专家科技人员自成一类称“科学类”。另外还设立专业技术、训练、法律、警察等十大类。此举取得了一定的成效,但未能彻底打破通才体制,而且政府机构臃肿也严重束缚着行政效率。

——摘编自阎铃铃《英国文官制度中的“通才”原则》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括理学官僚和技术官僚的共同之处,分析清朝部分理学官僚转变为技术官僚的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪60年代英国文官制度改革的背景,并简评其实施效果。

(3)综合上述材料,谈谈对当今中国公务员制度改革的启示。

“大一统”一词,最早见于《春秋•公羊传》,称:“何言乎王正月,大一统也。”某重点高中高二年级举办主题为“中国古代大一统与国家治理”的历史论坛,同学们广泛搜集材料,节选如下:

材料一

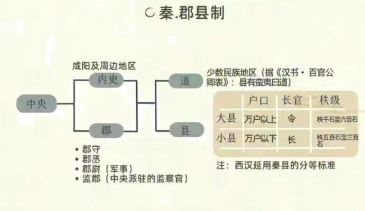

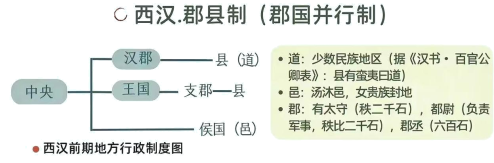

甲:秦汉地方行政区划制度示意图

——根据邹逸麟《从我国历史上地方行政区划制度的演变看中央和地方权力的转化》整理而成

乙:公元前113年,“专令上林三官铸”,禁止郡国和私人铸钱。三官五铢钱铜质紫红细腻,整体精致光洁,外廓坚挺匀称,“唯真工大奸乃盗为之”,从此成为流通全国的统一货币。

——摘编自石俊志《五铢钱制度研究》

丙:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书•董仲舒传》

材料二 鉴于边疆存在显著差异,针对部分边疆区域采取不同程度的“因俗而治”治理机制,表现出秦汉边疆治理原则的灵活性与机动性。事实上,秦汉时期内地与边疆的文化、经济、社会差异是客观存在的,大一统理念难以迅速贯彻于殊俗绝域,作为过渡性政策的“因俗而治”便应时而生。

——卜宪群袁宝龙《“因俗而治”展现秦汉治边智慧》

(1)材料一对于研究中国古代大一统与国家治理有什么作用?(2)根据材料二并运用秦汉隋唐史实,从因俗而治的视角,围绕中国古代大一统与国家治理,自拟论题,写一篇短文(要求:主题明确、史论结合)

(3)谈谈中国古代大一统与国家治理的当代价值?

| A.地方管理比秦朝更严格 | B.地方行政具有多元化的特点 |

| C.王国问题困扰中央政府 | D.形成县国邑道四级管理体制 |

材料一 (明太祖说)自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人专权乱政。我朝罢相,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉颃(比喻抗衡,不相上下),不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

——《明太祖实录》

材料二 黄宗羲说:“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也。”

材料三 臣于徐少师阶处……云:“人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于撞国柄,乃大不然。”见其所拟,帝一省览窜定,有不留数字者。虽全当帝心,亦必更易数字示明断。有不符意,则驳使再拟;再不符意,谯让(责问)随之矣。故阁臣无不惴惴惧者。

——《国榷》

(1)结合材料一分析朱元璋废除宰相制度的理由是什么。“朝廷总之”的确切含义是什么?(2)谈谈你对史料二中黄宗羲观点的理解。

(3)明朝内阁是何时出现的?为什么阁臣拟旨“无不惴惴惧者”?

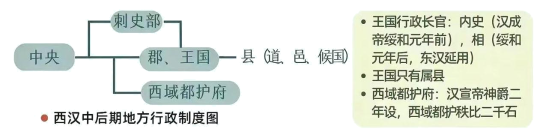

材料一

①1995年在西安出土的秦代右丞相印封泥 | ②初,唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相之职也。其后,以太宗尝为尚书令,臣下避,而不居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相 —《新唐书·百官志一》 |  ③明朝谢环《杏园雅集图》(局部),描绘了明成祖时杨士奇等多位内阁大臣议事的场景 |

(1)材料中①②③分别属于哪种类型的史料?结合所学,说明上述材料印证了中国古代中枢机构变化的哪些史实?

材料二 解决主权问题成为1787年宪法最突出的特色之一,即国家政府和州政府之间的权力分配。

除解决主权问题之外,宪法还解决了另一个美国人特别担心的问题:中央政府权力过大。新国家领导人最惧怕的莫过于最终建立的是一个专制独裁政府。因此新国家政府的众议院应由公民直接选举,参议院、总统和联邦法官的选举则应在一定程度上与公众意愿相对隔离。

——摘编自艾伦.布林克利《美国史》

(2)依据材料结合所学,分别说明美国是如何解决"主权问题"和"中央集权问题"的。

材料三

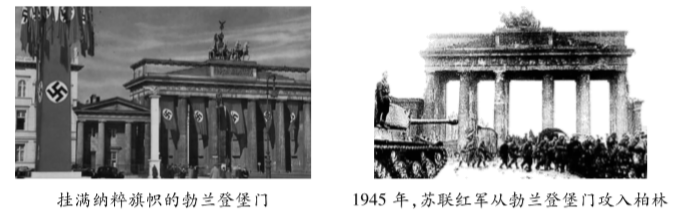

(3)任选上面一幅图片,撰写一段解说词。(要求:史实准确,逻辑清晰,表述简练。)

材料四

(4)根据材料四的两幅图片,判断它们反映什么历史事件?对德国有什么影响?

材料一 秦末战乱,刘邦初入关中,约法三章曰:“杀人者死,伤人及盗抵罪。”西汉建立后,“三章之法不足以御奸,于是相国萧何捃摭(拾取)秦法,取其宜于时者,作律九章”。当孝惠、吕后时,“萧、曹为相,镇以无为,刑罚以稀”。汉文帝任命张释之为廷尉,疑案由民众议决;汉景帝怜悯受笞刑者非死即残,诏令减轻笞刑。汉武帝重用张汤、赵禹之流的酷吏,连造新法,规定:司法官员如果犯下执法苛刻的罪责,则从宽处置;司法官员如果对罪犯开释不疑,则视为故纵而诛之。董仲舒老病致仕,朝廷每有政议,数遣廷尉张汤亲至陋,问其得失。于是作《春秋决狱》二百三十二事,动以经对,言之详矣。

——摘编自东汉班固撰《汉书》卷二十三,南朝宋范晔撰《后汉书》卷四十八

材料二 1649年1月,英国有史以来最重大的审判即将举行。克伦威尔等下议院议员之所以选择公开审判国王查理一世,不仅仅是为了遵守普通法律传统、防止未来的暴政,更是为了让全世界见证他们进行的是正义的事业。初级律师约翰库克被任命为副总检察长,肩负起主导起诉的重任。在标题为“关于严重叛国罪及其他严重罪行的公诉词”的公诉书中,库克开门见山地宣告查理斯图亚特“受托行使的有限统治权是国家法律所赋予的,此外并无其他来源。从他接受托付时起,他就应实践为人民谋利益的誓言、履行维护人民权利和自由的职责”。随后,控诉书列举了国王的暴政,指出被告“是导致这个国家的无数自由人民被杀的罪魁祸首”。在公诉词的最后一段,检察官宣告:“本人约翰库克代表英国人民控告查理斯图亚特的叛国阴谋和其他罪行构成暴君、叛国贼、杀人犯和英国人民公敌,并且请求法庭责令英国国王查理斯图亚特对上述各点一一进行回答。由此所引发的一切程序、检验、审讯、刑罚以及判决都应当是符合正义的。”1月27日,特别法庭做出判决:本法庭宣判查理斯图亚特,作为暴君、叛国者、杀人犯和本国善良人民之公敌,应被处于身首异处的死刑。

——摘编自【英】杰命里罗伯逊《弑君者:把查理一世送上断头台的人》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉前期法制思想的演变,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括审判查理一世的背景,指出该公诉书在思想史和法制史上的重大价值.

材料一 秦汉以后之社会,非宗法所能维持,故此制因价值丧失以致事实上之消灭。然在周代既有长时间的历史,儒家复衍其法意以立教,故入人心甚深。

——摘自《梁启超论中国文化史》

材料二 宋代儒家重视宗法与族谱的生活伦理和社会功能,并将宗法伦理运用于族谱的编撰之中。张载主张用宗法与谱系来“管摄天下人心,收宗族,厚风俗,使人不忘本”。苏洵在创修《苏氏族谱》时,明确希望“观吾之谱者,孝悌之心可以油然而生矣”。

——摘编自张载《张子全书》、苏洵《嘉祐集》

材料三 后世封建不行,而宗法因之以不讲……盖因谱不时修耳,不然则天下一家,中国一人。

——摘编自陈瑄《方氏统会宗谱序》,嘉靖三十七年

(1)根据材料一、三并结合所学知识,概括“秦汉以后之社会,非宗法所能维持”的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析宋、明儒家编撰族谱的目的,并指出其所体现的中华文明的突出特性。

| A.遏制地方节度使势力的发展 | B.加强中央对地方的经济控制 |

| C.强化地方对中央的服从意识 | D.促进区域性商品市场的形成 |

材料一 宋代在地方行政制度上,规定地方长官由文官出任。地方行政架构为路—州—县三级制,其中,路一级不设最高长官,而是分设转运使(负责财政,将地方赋税转运中央),提刑使(负责司法),安抚使(负责军事)等。地方财赋除少数外,大部分要转运中央。地方厢军中强壮者升入禁军,弱小者留厢军。

——摘编自曾凡亮《中国古代地方行政制度沿革》

材料二 忽必烈建元朝后,为了适应攻取南宋,中书省宰相被派往各地处理临时军政事务的形式频繁出现,并逐渐发展为固定的地方最高官府—行中书省。元代行省掌军国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里……凡钱粮、兵甲、粮种、漕运、军国重事,无不领之,并在财政的上供和留用上实施三七分成的政策,但事无巨细,皆需咨文申禀中书省。元代行省实行的是种族交参和群官圆署制,即官员由是蒙古、色目、汉人交参任用,在决策上需集体参与,并以押署的形式定议。行省下的地方官员需要定期接受朝廷的考核,受命于朝而后仕。行省的疆域划分上打破传统,重新整合,如:将四川汉中划入陕西行省管辖范围内,湖广行省管辖岭南、广西等区域。

——摘编自乌云高娃《元代行省制度之现代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,评析宋代地方行政制度。(2)根据材料二并结合所学知识,概括元代行省制的其特点。综上所述材料谈谈你对地方管理制度的认识。

“秦时明月汉时关”

材料一 秦汉时期关隘众多,大多分布于关中地区、关东地区、北方长城沿线地区、西北地区、南方地区和西南地区。当然,由于历代社会政治军事局势的独特性,并非每一板块在每个时代都有同样重要的影响。

——据张玲《秦汉关隘制度研究》

材料二 秦兼诸侯,山东三十余郡,缮津关,据险塞,修甲兵而守之。

——贾谊《新书·过秦论》

中国四方皆有关梁障塞,非独以备塞外也,亦以防中国奸邪放纵,出为寇害,故明法度以专众心也。

——班固《汉书·匈奴传》

汉兴,海内为一,开关梁,弛山泽之禁,是以富商大贾周流天下,交易之物莫不通,得其所欲,而徙豪杰诸侯疆族於京师。

——司马迁《史记·货殖列传》

(1)概括秦汉关隘制度的主要特征,并指出影响古代中国关隘分布的主要因素。(2)结合材料二,分析秦汉关隘的历史价值。